عزيز حسبي: بين ثانوية الإمام مالك والساناتوريوم

المصطفى اجماهري

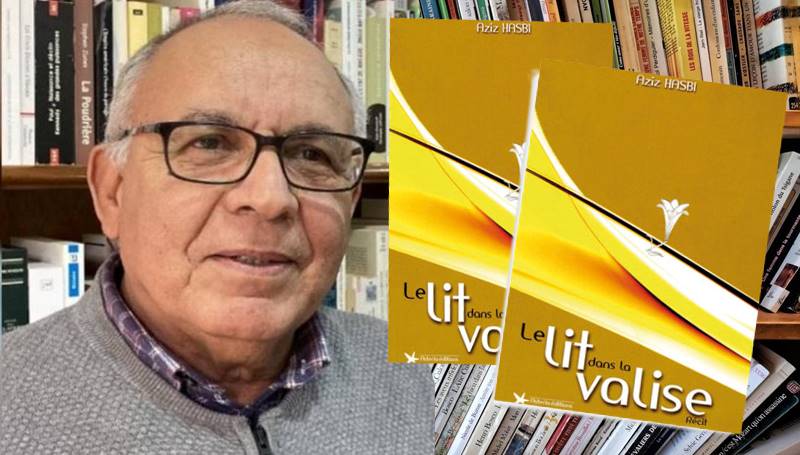

حرّر هذه الشهادة باللغة العربية المصطفى اجماهري اعتمادا على السيرة الذاتية للأستاذ عزيز حسبي الصادرة بالفرنسية سنة 2010 تحت عنوان Le lit dans la valise، وأيضا على الأجوبة التي تم التوصل بها من الأستاذ بتاريخ 28 أبريل 2023. وترُكز هذه الشهادة خاصة على الجانب المتعلق بدراسة ذ. حسبي في السلك الإعدادي بثانوية الإمام مالك بالدار البيضاء، وكيف انتمى إلى هذه المؤسسة وما عاشه بين ظهرانيها وكذا بالحي المحمدي.

عزيز حسبي من مواليد عام 1947. انتقلت عائلته إلى الدار البيضاء سنة 1954، وهو في سن السابعة من عمره. درس الابتدائي بمدرسة Othon Gambert بدرب مولاي الشريف سنة 1955، ثم تابع دراسته بثانوية الإمام مالك التي قضى بها السنوات من 1961 إلى 1965، التي تخللتها فترة قضاها بالمصح. بينما قضى جزءا من السلك الثاني بثانوية محمد الخامس.

عرفت حياة ذ. عزيز حسبي محطات عديدة زاوج فيها بين العمل والدراسة في المغرب وفرنسا. وقد عمل أستاذا جامعيا مختصا في القانون العام والدولي بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، ورئيسا لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. كما تقلّد وظائف سامية كوزير للشؤون الإدارية وسفيرا للمغرب بالأمم المتحدة. وللأستاذ عزيز حسبي عدة إصدارات باللغة الفرنسية من بينها : “مخالب القدر”، “السرير في الحقيبة”، “نظرية العلاقات الدولية”، “الأمم المتحدة والنظام العالمي”…

***

ولدتُ بدوار البحارة التابع لإقليم آسفي سنة 1947. وفي سنة 1954، وأنا في سن السابعة من عمري. غادرت قريتي لأستقر بالدار البيضاء مع أختي الصغرى وأخويّ الكبيرين مسلحا بكم هائل من الأمل وبفرحة في حجم القلب. وكان أخواي يعملان معا بشركة إيطالية ظلا يشتغلان بها إلى حدود الثمانينيات من القرن الماضي. هكذا في هذه السن كان علي، ولأول مرة، أن أواجه عالم المدينة.

لم أكن في ذلك العمر أعلم الحيثيات التي بُني عليها قرار الرحيل نحو المدينة، ولكني أعتقد بأن الأمر، عموما، يتعلق بالطريقة التي جرت بها العادة والمتبعة في الهجرة القروية. فهي ظاهرة مرتبطة بالتجمعات العائلية التي ستؤدي، مع السنين، إلى تضخم ضواحي المدن المغربية.

كان الاستقرار، في البداية، بحي لاجونكيير ثم، في وقت لاحق، أي سنة 1957، انتقلنا إلى درب مولاي الشريف التابع للحي المحمدي. وفي حي لاجونكيير، كانت علاقتي الأولى باللغة الفرنسية للتواصل مع بعض الجيران. ذلك لأن ساكنة هذا الحي كانت مختلطة تضم بعض الإسبان، والإيطاليين، ومجموعة من غير الأوروبيين ممن سبق لهم العمل بالجيش الفرنسي.

وفي سن الثامنة التحقتُ بمدرسة Othon Gambert. ومن الغريب وقتها أن بعض رفاقي في القسم كانوا أكبر مني بكثير: بعضهم كان في سن مراهقة متقدمة وبعضهم حديث العهد بالزواج. وبعد حصولي على الشهادة الابتدائية تمّ توجيهي إلى ثانوية الإمام مالك، القريبة من محطة القطار الدار البيضاء-المسافرين، بالحي العريق بلفدير.

انتمائي لهذه المؤسسة التعليمية، وتنقلي يوميا من الحي المحمدي، من أجل الدراسة، إلى حي بلفدير، جعلني ألج عالما مختلفا، جغرافيا واجتماعيا، عن العالم الذي عشت فيه حتى ذلك الحين. وكان المشكل الذي طُرح علي عند الانتقال من مجال شبه قروي إلى مجال عصري ذي طابع أوروبي، هو مشكل الهندام. فلم يكن من اللائق ولا من المقبول أن ألج المجال الجديد بهندامي الفقير. لكن للأسف، لم يكن طلب شراء ملابس في مستوى تلميذ بالسلك الثانوي ليجد آذانا صاغية من العائلة.

ومن الأشياء الجميلة التي تعلّمتها بعد التحاقي بثانوية الإمام مالك هي الاهتمام بالهندام، وذلك بغض النظر عن وضعيتنا الاجتماعية. وغالبا فإن الأطفال في مثل حالتي كانت ملامحهم الخارجية تبرز وجه الفقر أكثر مما تبرز وجه الأناقة. فلقد كان الفقر، بصفة عامة، وفقر المراهقين والشباب، بصفة خاصة، على مستوى الهندام من العوامل الأساسية التي دفعت بالكثير من أبناء جيلي إلى البحث، في سن مبكرة، عن عمل ومورد رزق.

إن ضعف الإمكانيات كان مطروحا على كثير من زملائي، وأحيانا بشكل قاس. ذلك أن ثانوية الإمام مالك كانت تستقطب تلاميذ من جميع الطبقات الاجتماعية. حيث كان يدرس بها عدد كبير من التلاميذ القادمين من الحي المحمدي. لكن كان هناك آخرون من أحياء بعيدة بالدار البيضاء، بينما كانت نسبة أخرى تنتمي إلى مدن من جنوب المغرب وشماله. فبعض الأغنياء من هذه المدن كانوا يسجلون أبناءهم بالقسم الداخلي حتى يطمئنوا على دراستهم في ظروف مستقرة بعيدة عن اللهو وتضييع الوقت. وبحكم هذا الاختلاط، كان من المؤلم أحيانا أن تقع مشاحنات بين بعض التلاميذ فتُسمع عبارات شتم من قبيل “العروبي” أو “الكرياني”، نسبة إلى القاطنين بكريان سنترال المكوّن من الصفيح.

لكن كل هذه الصعوبات لم تكن لتمنع اندماجنا مع تلاميذ المؤسسة بشكل سريع وسلس. فبفضل ممارسة الرياضة، خاصة كرة القدم، وكذا بفضل اجتهادنا في الدراسة، وهي الوسيلة التي كان علينا أن نبرر بها متابعة تعليمنا في مؤسسة عريقة وفي حي عريق. مرت فترة التأقلم مع مؤسستي الجديدة ومع حي بلفدير بسرعة. وشيئا فشيئا، بدأت أعي ما يدور حولي، حيث تعرفتُ في الثانوية على تلاميذ جدد نسجتُ معهم صداقات مفيدة. وقد لاحظت كيف أن بعضهم كان يتوفر على مبالغ مالية لم أكن أتصورها شخصيا سوى في الخيال. بل كنت أيضا أرى بعضهم يحضرون إلى المؤسسة مصحوبين بآبائهم لزيارة المدير، وهم في أحسن هندام يتعارض كلية مع ما كان يلبسه أمثالي، والذي لم يكن يتعدّى ملابس بالية جد بسيطة.

***

كنت ضمن أول فوج يلتحق بمؤسسة الإمام مالك بعدما أصبحت ثانوية. قبل ذلك كانت معروفة، ومنذ بنائها سنة 1936، باسم “مدرسة المحطة”. وكان أول مدير مغربي لها هو الأستاذ العربي عمور الذي كان يتوفر على تكوين مزدوج وعصري. ولم يكن يغادر المؤسسة إلا نادرا. بل لقد كان أيضا يدرسنا مادة الترجمة. أما مساعده الحارس العام فكان فرنسيا يسمى غيــــو Guyau. شخص قصير القامة لكن ذو شخصية قوية، استطاع أن يفرض على الجميع الانضباط في الساحة وأمام الأقسام. أما الطاقم التربوي فكان يتكون غالبا من بعض المغاربة المتخرجين من المدارس العتيقة، ومن متعاونين مصريين وفرنسيين، وبعض اليهود المغاربة. وكان الأساتذة المصريون هم الفئة الأكثر ثقافة وأناقة، والتي كانت تُقدم لنا تعليما عصريا وتدربنا على كيفية الكتابة بخط عربي شرقي جميل. أي بخط مختلف تماما عمّا سبق أن تعلّمناه في “الجامع”. لكنّ غالبية الأساتذة المصريين سوف يغادرون المغرب مضطرين سنة 1963 على إثر حرب الرمال.

وقد ظل شهر دجنبر 1961 راسخا بذاكرتي. ففي الثامن عشر منه توفي والدي، بعد مرض طويل. وفي الشهر نفسه تعرضت لمحنة صحية قاسية حيث تقيأت كمية كبيرة من الدم، مما اضطر معه أهلي لإدخالي، وبشكل استعجالي، إلى المستشفى لقضاء فترة طويلة من العلاج. ورغم مرضي كانت عزيمتي قوية إذ استطعت تدارك ما فاتني من دروس، وتمكنتُ من النجاح والانتقال إلى السنة الثانية ثانوي. لكن حالتي الصحية سرعان ما عادت للتدهور في نهاية عطلة الصيف، وتم إرسالي، هذه المرة، لقضاء فترة علاج طويلة، بعيدا عن الدار البيضاء، في مصح ابن صميم[1] على بعد بضعة كيلومترات من مدينة إفران بالأطلس المتوسط. وفي هذا المستشفى، الذي أغلق في السبعينيات، جاورتُ مرضى مزمنين وأيضا بعض من تُوفي منهم. وقد دامت فترة علاجي هناك خمسة أشهر قوّت ارتباطي بالقراءة، خاصة وأن المستشفى كان يضم مكتبة، كما كان يُنظم، أسبوعيا، أنشطة ثقافية وفنية مختلفة، وذلك بفضل الطبيب الألماني وزوجته المشرفان على سير هذه المؤسسة الاستشفائية، التي كانت، في زمنها، نموذجا للنظافة والتنظيم وهو ما كان يضاهي المؤسسات المماثلة في الخارج. كما كان يُسمح للمرضى بمغادرة الغرف والخروج إلى الغابة المجاورة للاستمتاع بالهواء الطلق والطبيعة الخلابة لأشجار الأرز وجداول المياه.

وفي أكتوبر 1962 سُمح لي بالعودة إلى الثانوية لاستئناف دراستي بشكل عادي. بل إنني تمكنت من تحقيق نتائج جيدة في دراستي. وبما أن وزني كان قد زاد خلال فترة الراحة بمستشفى ابن صميم، فقد كان أستاذ الرياضيات الفرنسي كثيرا ما يناديني “التلميذ الغليظ”، لأنه هو نفسه كان شخصا بدينا، لكنه كان لطيفا مع التلاميذ، دائم الابتسامة ومُحبا للدعابة. وفي هذا الصدد، وبحكم قضائه فترة طويلة بالدار البيضاء، فقد أصبح يعرف نوعا ما العقلية المغربية، فحين لا يستسيغ فكرة معينة من تلميذ يقول له: “هل هذه فكرة أحضرتها من “القريعة”. والقريعة، كما هو معروف عند البيضاويين، سوق شعبي مشهور ببيع وشراء المتلاشيات والحاجيات المستعملة.

وقريبا من ثانوية الإمام مالك كنت أقضي أوقات فراغي بمكتبة البعثة الفرنسية بعين البرجة. كانت هذه المكتبة تقع في طريقي إلى الحي الذي أسكن به. وقد أفادتني المطالعة المستمرة بهذه المكتبة في الحصول على نقط جيدة في مادة الفرنسية، كما أفادتني في محاولة كتابة يوميات ولو بصفة محتشمة. بل كانت لي قصة مع المسؤولة عن المكتبة: حيث ذات يوم طلبت منها أن تعيرني رواية للأديب الفرنسي هونوري دو بلزاك (1799-1850) وعنوانها Le lys dans la vallée أي “الزنبق في الوادي”، ولكنني أخطأت في العنوان وقلت لها Le lit dans la valise أي “السرير في الحقيبة”، وطبعا فقد فطنت المسؤولة إلى غلطي وذهبت لتحضر لي الرواية المقصودة وهي تبتسم. قالت لي وهي تمدها لي: “هل تعني هذه الرواية؟”. ومن ثمة أصبحتُ معروفا لديها وأصبحنا، من وقتها، نتبادل الابتسامة. وبحكم ارتباطي بهذه الرواية فقد جعلتُ من العنوان الخطأ عنوانا لسيرتي الذاتية الصادرة بالدار البيضاء سنة 2010.

في تلك الفترة أيضا، من بداية الستينيات، كان الحي المحمدي مشتلا للمواهب. ويعود الفضل في ذلك لدار الشباب التي كانت، في فترة ما بعد الاستقلال، مركزا للتنوير. فقد عوضت هذه الدار مقرات بعض الأحزاب السياسية في تأطير الناشئة. إذ كانت دار الشباب بالحي المحمدي بمثابة منارة إشعاع للحركة الثقافية والرياضية الوليدة، وكان من بين روادها، فيما بعد، أفراد فرقة “ناس الغيوان”، خاصة بعد انخراطهم بالمسرح البلدي إبان مجده. فضلا عن فعاليات أخرى في عالم الفن، والموسيقى، والأدب.

بعد انتهاء دراستي بالسلك الأول بثانوية الإمام مالك بنجاح، تم توجيهي لشعبة الآداب العصرية بالثانوية العريقة محمد الخامس. وعند إعلان نتائج الاختبارات في نهاية السنة، حصلتُ على الجائزة الأولى بالنسبة لجميع أقسام السنة الرابعة. لكني، ولظروف عائلية واجتماعية، تخلّيت عن الدراسة بعد عام واحد والتحقت بالعمل بالمكتب الوطني للكهرباء.

كانت الوضعية مضطربة في منتصف الستينيات بسبب الاحتجاجات الشعبية ومظاهرات التلاميذ. ووجدتني صباح ذلك اليوم من مارس 1965 مدفوعا مع موجة الشباب التي عمت شوارع المدينة. وفي لحظة ما طاردتنا قوة أمنية فهربنا في جميع الاتجاهات، وكان من حسن حظي أن إحدى النساء، في حي الأحباس، فتحت باب دارها فجأة وخبأتنا عندها إلى أن هدأت العاصفة. ومن باب التمويه فقد تشاغلت، وهي تراقب ما يجري، بالكنس أما مسكنها. بفضل هذه المرأة الشجاعة نجوتُ من الاعتقال. وفي المساء تمكنت من العودة إلى بيتي وأنا ألتفت ورائي بين الفينة والأخرى مخافة أن أكون متبوعا أو تحت المراقبة..

___________________

[1] شيد مصحّ ابن صميم للأمراض الصدرية سنة 1948 من قبل الحماية الفرنسية على مساحة تقدر بحوالي 80 هكتارا في منطقة غابوية، وفي موقع متميز فوق قمة الجبل وعلى مقربة من مياه عيون ابن صميم. وقد بدأ الاشتغال به سنة 1954.