ضَحِكٌ مُلَوّنٌ كَالْبُكَا…

عبد الرحيم التوراني

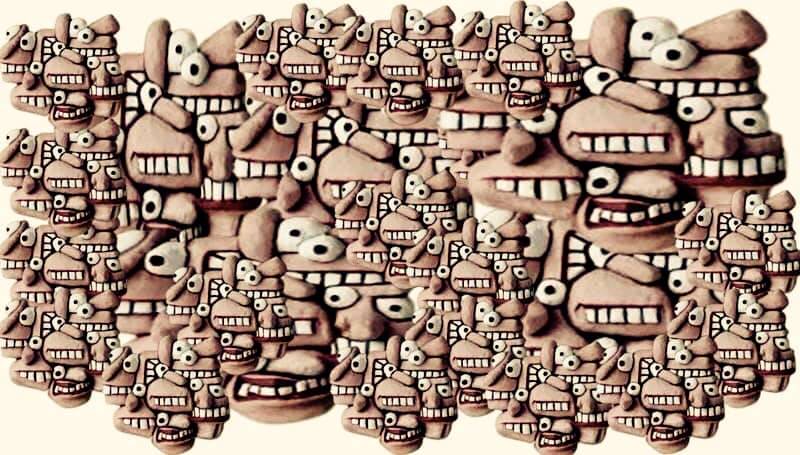

(…) أما أحمد. ميم. مدرس مادة الرسم في المركز التربوي الجهوي بدرب غلَف، فكان فنانا تشكيليا مبدعا، سبق له أن فاز بجائزة قيمة نظمتها مؤسسة مصرفية كبيرة. لكنه كان أقرب إلى المجذوب. ينعكس ذلك بجلاء في أعماله الفنية. لوحاته كلها عبارة عن أسنان بشرية متراصة. تصطك اصطكاكا وتعض بعضها. أفواه فاغرة وضاحكة. كأنه يزرع ضحكاته الجنونية في جهات الليل وزوايا النهار.

كان أحمد يصرف كامل راتبه الشهري في الأسبوع الأول من الشهر، ولا أعرف كيف كان يتقبل عيشته البئيسة في الأسابيع المتبقية.

لما التقيت به أمام حانة “لونيفير”، سارع أحمد إلى معانقتي. شدّ على يدي بحرارة زائدة. حتى ظننت أنه دخل حالة من حالاته غير العادية. أخافني بريق عينيه مع تعتعة في لسانه من الشرب.

قال لي أحمد:

– اليوم تأكدت من أنك مناضل كبير، أطلب منك الاعتذار لأني من زمن وأنا أشك في نضاليتك…”.

وأتبع كلماته بضحكة ماجنة، تفوح منها رائحة “كابيرني” (من أنواع النبيذ المغربي).

نظرت إليه باستغراب، أو باستنكار. وربما شتمته بكلمة بذيئة ودفعته بيدي. كنت شاركت في اليوم السابق في المسيرة المليونية التي شهدتها الرباط في يوم الأحد 3 فبراير 1991 تضامنا مع الشعب العراقي، وعدت في الغد إلى فضاءاتنا في “المعاريف” بمناشير كُتِبت عليها الشعارات القوية التي رُفعت في الرباط. أحد تلك الشعارات كان ردا مباشرا على ما جاء في خطاب الملك الحسن الثاني قبل المسيرة بيوم.

ظل أحمد زمنا عندما يريد أن يصف أحدا بالرجولة يقول عنه: “عراقي”، رغم الاحتلال الأمريكي للعراق وسقوط بغداد.

ستمر الأيام تلو الأيام، اختفى فيها أحمد، لم أعد ألتقي به إلا لماما. قلَّ ارتيادي لفضاءاتنا المشتركة، إلى أن سمعت بنعيه ذات يوم غائم.

أحزنني الخبر كثيرا. ذهبت إلى الزقاق الذي كان يسكن به الفقيد. وقفت أمام محل حلاقة نسائية. نظرت من خلف زجاج الصالون المضبب. كان مليئا بالبنات وبالسيدات. ترددت في السؤال عن صاحبة الصالون. كنت أريد منها أن تحدثني عن موت صديقي الرسام، كيف حصل؟

صاحبة الصالون النسائي كانت هي مالكة الشقة التي يكتريها أحمد، تسكن هي في الشقة الأولى على الشمال بالطابق الأول من نفس المبنى. لا أعرف إن كانت العمارة كلها في ملكيتها. ما سمعته عنها هو عملها فترة طويلة بالمهجر في سويسرا. وكانت امرأة كريمة طيبة، تتغاضى عن تأخر أحمد في دفع واجب الكراء الشهري، بل إنها كانت تساعده وتجلب له الأكل لما تعرف إفلاسه وجوعه. وكان يناديها بـ”أختي فلانة”.

لكني تراجعت إلى الخلف، ساورني خجل أن أقتحم حرمة نساء. مشيت إلى حدود شارع “دانتون” الذي يطل منه زقاق أحمد. أعادتني ضجة السيارات وزحام الشارع إلى وعيي. عدت لأقف على الطوار المقابل لصالون الحلاقة، رافعا رأسي صوب الطابق الثاني، كجاهلي يقف على طلل. كانت عيني على النافذة العريضة لشقة أحمد، وكانت مغلقة. أردت أن أبكي. وبكيت. لم أعر أي اهتمام للمارة وللجيران. ولم ينتبه أحد لبكاء رجل مهندم يقف وحيدا على الطوار.

فجأة بدأ مصراع النافذة ينفتح، ورأيت يدا نحيلة مليئة بالزغب تمتد لتمسك بجورب ملون كان منشورا على حبل خارج النافذة.

صحت بأعلى صوتي:

– أحماااااد. أحماااد.. وااا أحمد…

أطل علي رأس أسود كثيف الشعر بلحية كثة. تظهر منه عينان تبرقان.

لوحت له بيدي.

عادت النافذة إلى وضعها المغلق. ومضيت.

كان هو. لم يمت.

لاحظت أن المارة انتبهوا إلي وأنا أمشي وحيدا أكلم نفسي. كنت ألعن ابن الزنا ابن الكلب ولد العاهرة، من روج لإشاعة موت صديقي، أي متعة يا ترى في مثل هذه السخافة؟!!.

في نفس الوقت كنت سعيدا فرحا بكون الخبر زائفا. للأخبار الزائفة حسناتها لما تأتي أخبار لتنفيها، وتؤكد أنها مجرد أخبار سيئة ومحزنة غير صحيحة.

في حفل الذكرى الأربعينية لرحيل صديقنا الشاعر أحمد الجوماري، بقاعة المركب الثقافي للمعاريف سنة 1995، (قبل إطلاق اسم الصديق الروائي محمد زفزاف على المركب)، لم يكف أحمد. ميم. عن إطلاق صيحات مشاغبة وعن الضحك بصوت عالٍ. حتى أنه أزعج الحاضرين، طالب بعضهم بإخراجه من القاعة. كان ميم يحب الجوماري، وكان الجوماري يتفهم أحوال ميم ويقدر إبداعه وجنونه. وكان شغب وضحك ميم طريقته في التعبير عن حزنه البليغ وتألمه الشديد لفقدان صديقه. لكن صعب على الآخرين تفهم هذه الحالة.

عندما فتحت الحكومة باب “المغادرة الطوعية” للموظفين، كان أحمد من أوائل من لبّى النداء، وهبَّ لقطف فاكهة التعويض المادي المسيل للعاب، مقابل انسحابه من الوظيفة. لكنه ما لبث أن بدد المبلغ في أشهر قليلة وعاد إلى عوزه. كأنه لا يمكن لمثل هذا الكائن إلا أن يعيش بائسا جائعا.

لم يعد أحمد يظهر في شارع ابراهيم الروداني كما كان يفعل. كما غبت أنا فترة طويلة بانتقالي إلى العاصمة وانشغالي بهواية السفر. لقد أصبحت من كارهي الدار البيضاء ومثيلاتها من المدن الكبرى.

لما التقيت الرسام والمصمم عزيز بلَام في افتتاح معرض تشكيلي برواق “أكتويا” في الدار البيضاء، سألته عن أحمد. وكانت صلته به أمتن. نظر إلي عزيز نظرة فارغة. ثم عاد ليخبرني، وسط صخب قاعة العرض، أن صاحبنا سافر إلى عالم الجنون، وأنه هذه المرة نسي حجز تذكرة الإياب.

– وأينه اليوم؟ إلى أي جغرافيا أوصله جنونه؟

رد عزيز:

– لديه أقارب بحي الألفة. هم من يعتنون به.

وأضاف أنه ذهب لرؤيته وشاهده من بعيد. يرتدي “فوقية” بيضاء متسخة وعلى رأسه الحليق طاقية مزوقة. صار له وجه متغضن يصعب عليك معرفته بسهولة. لا يتوقف عن الهذيان، وقد زاد بريق عينيه. اتسعت مساحة البياض بهما، واكتملت ضحكته الجنونية.

للضحك صلة وثقى بالجنون. هذا لا يفيد أن الحزانى والباكون وحدهم هم العاقلون.

كل المجانين يخاصمون النوم ويصادقون الضحك الغامض ولا يبكون. لكن ضحكهم لا يشبه الضحك. لكنه ضحك كالبكا.

من أراد التأكد عليه أن يشاهد لوحات صديقي الفنان التشكيلي أحمد المرابط. ولينتبه إلى تشابه الأسماء. فمن تكلمت عنه كان أستاذا في فن التشكيل، ذو أصول أمازيغية، من سكان الدار البيضاء، وقد عاش فترة من شبابه بمدينة طنجة.

أعتذر. ليست معي الآن صورته الشخصة ولا صورة لإحدى أعماله الفنية. أما الصورة المرفقة بالمقال فهي من إنجازي، وقد اقتبستها من عمل للفنانة الشابة الفرنسية كارين براك، التي اشتغلت أيضا في بعض أعمالها الفنية على تيمة الضحك.