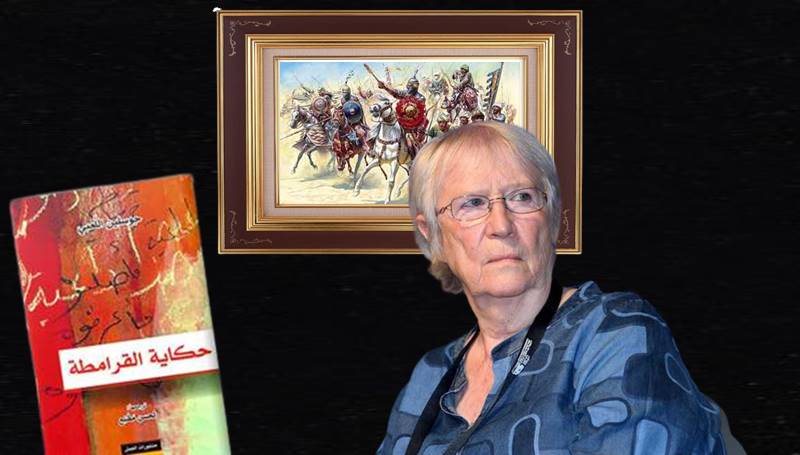

حكاية القرامطة: السؤال أولا… الأسئلة دائما

لحسن أوزين

لا تنتمي حكاية القرامطة إلى ثقافة الأجوبة الجاهزة والناجزة والنهائية. فهي غير معنية بالقول الفصل النهائي في الانحياز غير النقدي الى التاريخ المهمش. ولا تسعى إلى بناء سردية المظلومية التاريخية التي طالت الكثير من الممارسات والتصورات والمعتقدات للإسلام المتعدد. كما عاشته ولا تزال الكثير من الشعوب العربية والإسلامية. الرواية تتعمد أن تكون قولا ناقصا، حارقا، ومؤلما. ولن ينجو القارئ المعني بأسئلتها وهواجسها وآلامها، وهو يتورط في صحبة شخصياتها، التي لا تكف عن دق جدران الأجوبة النمطية، والحقائق الصراطية الموروثة بالقوة والغلبة، والاوهام الغيبية والخرافية المسيجة بالقداسة والخلاص المهدوي، البعيد عن المنطق والعقل، والاحلام المسكونة بعنف الدماء.

لن يضع القارئ المهتم، بشكل أو بآخر، الرواية، بعد قراءتها، وينطلق حرا الى حال سبيله، كما لو أنه لم يتعرف على الأسئلة المرعبة التي فجرتها شخصياتها: ولد، زيد، التاجر، أبو الفتح، أبو علي، رباب، أبو سعيد الجنابي…

بل يصير ممسوسا بعدوى طابو لعنة الزنج والقرامطة، التي لا تقبل بالصمت لغة مألوفة، في التواصل والتفاعل الخلاق، الذي نصبت أرضيته جدلية فنية الرواية وجمالية القراءة. هذا يعني أن لا مفر من مواجهة الأسئلة الشاقة المحفزة على التفكير المؤلم. أسئلة حاولت الرواية بناءها، وصياغتها بفنية رائعة، وبجهد أدبي لا يقبل المساومة، ولا االترضيات على حساب النبش والحفر، ونزع القداسة البشرية عن الحقائق والبديهيات، التي تطاولت مع القرون، كحقيقة وحيدة مطلقة، لما سمي العصر الذهبي والمجد الإسلامي، المفارق لوحل للواقع والتاريخ. إنها الأسئلة المنتجة لشغف معانقة السؤال في القراءة والتفكير والتأويل.

“أنا أيضا آمنت بعلي. كما يقول المثل لم أكن أول من يغريه السراب… يجب الاعتراف بذلك، فالذي حفز الكثير من البدو على الالتحاق بعلي بن محمد هو فرص النهب والطمع في الحصول على الغنائم. لم تحد عشيرتي عن هذه القاعدة. أنا شخصيا لم يكن ذلك هو ما يهمني… ألهمتني الأخبار التي تروج حول صاحب الزنج الذي يسمونه علي، وخطاباته المستنيرة التي تناقلتها الألسنة حول العدالة والقضية. كان يضع الكلمات على البؤس فيحوله الى أمل”. (35)

يسلط السارد الكثير من الأضواء على تاريخ الزنج و القرامطة، الذي تعرض للتهميش والتجاهل المقصود. لذلك تهدف الرواية الى إضاءة مرحلة تاريخية من الإمبراطورية الإسلامية. عانت فيها الدولة المركزية للخلافة من الكثير من الاختلالات والأزمات، والاضطرابات والتناقضات. الشيء الذي فجر انتفاضات، وثورات، ومختلف أشكال الاحتجاج والتمرد على سلطة الخلافة. كما برزت توجهات فكرية ودينية، إيديولوجية وسياسية، تعبر عن ممارسات ومعتقدات ورؤى دينية اجتماعية سياسية نقيضة للصراطية السنية لدولة الخلافة. يعود السارد الى هذا التاريخ لإضاءة الاحداث والوقائع المغيبة، والانتظام الاجتماعي الإنساني المجهول للزنج والقرامطة، الذي أفرزته الثورات في مناطق مختلفة من الإمبراطورية المفككة الأوصال. نتعرف على هذا التاريخ بعيون نقدية، حيث تحاول شخصيات الرواية تناول الوجوه المختلفة للثورات، دون تبخيس، ولا تقديس أو أسطرة لقيمتها ووزنها ومستوى حجم آثارها في التاريخ العربي الإسلامي.

هكذا تحضر ثورة الزنج في الرواية، بما لها وما عليها من إيجابيات وسلبيات. يرفع غطاء التعتيم التاريخي عنها، ونتمكن من رؤية وجوهها المختلفة في النجاح والخسارة، في الانتصار والهزيمة. تُقرأ الثورة بعين روائية موضوعية، مفعمة بالتمحيص النقدي. فهي لا تجعل منها أسطورة في التغيير والثورة، كما لا تتعسف في الحكم عليها بالتبخيس والدونية والهرطقة الآثمة. تحتفي بالثورة حلما ساحرا جذابا، آسرا للمقهورين والمسحوقين والمهمشين. وفي الوقت نفسه تبين كيف يصير حلم الثورة والتغيير وحشا دمويا، لا يختلف إطلاقا عن القهر والبشاعة القذرة التي تمارسها دولة الخلافة. إنها تقرأ فشل الثورة بلغة حوارية في النقد والنقد الذاتي، حيث تفسح المجال للتعدد في الذات والآخر، في النظر والتقييم والحكم على ظروف وسياقات وسيرورة تطور الثورة، من وردية حلم النشأة، الى فظاعات الخسارة والهزيمة. كما لو أن الرواية تعود الى الماضي وهي تفكر في الحاضر. منشغلة ليس فقط بكشف المنسي والمجهول والمهمش، بل أيضا لإزاحة الإحباط، ودفع اليأس الراهن من جدوى سؤال الثورة والتغيير. تجذر الرواية السؤال وتؤسس التراكم في النظر النقدي لمدى شرعية وضرورة الثورة. تضع اليد على السؤال النقدي الذي لا يرحم في تعرية كل الوجوه المظلمة للقهر والحلم. تبعا لجدلية لا تهادن ولا تتستر على البشاعة الدموية التي يمكن أن يخلفها الحلم الوردي كلما ابتعد عن شروطه وظروفه وقدراته وإمكاناته الذاتية والموضوعية. هذا يعني ضرورة الانتباه الى الثمن الذي تدفعه الثورات في نجاحها وفشلها. فلا شيء مجاني غيبي خارق في التاريخ البشري.

تدعونا الرواية الى التأمل العميق، والتفكير النقدي في سؤال الثورة. في ولادته ونشأته وسيرورة تطوره، وما يعيشه من تعديلات وإضافات، من نجاحات وانكسارات، من فرح مجنح الأحلام في السماوات السبع للخلاص السحري، ومن خيبات موشومة بالألم والفظاعات المروعة التي غيبها جنون الحلم في ركوب موجة الثورة والتغيير، بدون رؤية تفتح حسابها العسير مع الذات ولآخر والعالم، ولا بوصلة في محاولة مراجعة صارمة مبدئية وأخلاقية للخطوات، وضبط موطئ القدم على الأرض الصلبة، تجنبا للسقوط المروع للإنسان والفكرة والمبدأ، والخيال الخلاق الجميل، كومض الفجر.

“باسم ذلك أصبح كل شيء مشروعا. إحراق مدينة تأخرت عن الاستسلام، تقتيل سكانها. كنا سكارى بنشوة انتصاراتنا وبكل هذا العنف. غير أن حلم علي كان يضيع وسط ذلك… لم يخبرك زيد بكل شيء، ولد. فقد أصبحنا بلا طعام. وعندما يجوع الرجال يحدث أن يفقدوا ما يجعل منهم بشرا، ويتحولون الى ضباع… وبلغ العجز بعلي أنه لم يكن حتى يستطيع إيقاف هذا القرف. كان يأمر بقتل من يحاول الهروب، غير أنه لم يفعل شيئا لتفادي هذه الفظاعات أو معاقبة مقترفيها. بل إنه تنكر حتى لحلمه. لهذا لا يمكنني تزكيته. لكن على الرغم من كل ذلك حاربت معه حتى النهاية. ربما للتكفير عن الحلم. كي أستطيع يوما أن أغفر لنفسي”. (36)

تأتي الرواية على هذا التاريخ الموؤود للقهر والظلم، والاستعباد الحلال، باسم القداسة الإلهية، والشرع الفقهي. تعرض واقع المسحوقين والعبيد والمقهورين، في عيشهم وحياتهم. كما تحفر في كل الزوايا الشائعة والمجهولة حول الاحتجاجات والانتفاضات، وحالات التمرد التي خاضوها، رغبة وطمعا في التحرر والخلاص من الظلم والقهر والعبودية. تبين لنا الرواية الوجوه المختلفة لما وقع وحدث وشاع، وفي الوقت نفسه تفسح المجال لتعدد الأصوات والرؤى، في قراءة نقدية ملموسة لهذه الثورات التي قلما خضعت لنوع من التناول النقدي الموضوعي. مع العلم أن هذا كله يتم من خلال منطق الكتابة الروائية، وآليات اشتغالها الأدبية، وفق شكل فني جمالي ساحر وشائق. حيث لا يمكن للقارئ الممسوس بأسئلة القهر والهدر، والصيرورة التاريخية للمجتمعات العربية الغارقة في التاريخ الآسن للموات الأبدي، في استحالة التغيير ونجاح الثورات، المشبعة بحس الانتقام والثأر، أن يحسم علاقته بالرواية، كقراءة عابرة، خالية من متعة شغف القراءة. فالأضواء المسلطة روائيا على هذا التاريخ المجهول، ينعكس نورها الوهاج على ما يحدث، الآن هنا، من خيبات وانكسارات. فتدل بصورة واضحة على أن تاريخ الانتفاضات عبارة عن سيرورة معقدة، وشديدة التركيب بين شروط وظروف وسياقات وعوامل مترابطة. لذلك قليلا ما ننتبه الى الوجه الاخر للأمل والحلم القائم على حس الانتقام، والرغبة في الثأر. لهذا لا يمكن لتاريخ القهر والعبودية والمظلومية أن يكون أفقا للتحول والتغيير في غياب القيمة والحصانة الإنسانية التي تمنع الحرب القذرة باسم الحلم والأمل الثوري.

لهذا نبه التاجر الطفل الزنجي المسمى “ولد”، الهارب من المجازر الفظيعة، التي ارتكبت في حق العبيد، بعد هزيمة ثورتهم. الى ضرورة التعرف على الوجوه الأخرى للحلم في تحرر العبيد، وكل المقهورين الذين عانوا من بطش سلطة الخلافة. “لا يجب أن تظن بأن ولد كذب عليك. لقد حدثك فقط عن حقيقته هو، وهي حقيقة بشرية، وبالتالي فهي غير كاملة. الحقيقة لا تتكشف هكذا بهذه السهولة، لا أحد يعلم الغيب إلا العلي القدير. لا يمكننا أبدا إلا أن نقترب من الحقيقة”. (37)

وفي هذا السياق نفهم الكثير من الأسئلة المحرقة التي تقض مضجع شخصية أبي الفتح الاصبهاني. المؤرخ النقدي الذي رافق سيرورة نشأة وتكون وتطور ثورتي الزنج والقرامطة. وحرصه الكبير، على الاستفادة من فشل ثورة الزنج، وتجنب أسلوب الاستقطاب القائم على المظلومية، والضحية، المولدة للثأر والانتقام. لذلك كان ضد أبا علي في توريط الطفل “ولد” في مشروع القرامطة.

“استبد الغيظ بأبي الفتح… الطفل الضحية، ورغبته الدفينة في الانتقام. لقد اجتمعت فيه كل المقومات التي تجعل منه التلميذ الأمثل، وتقدمه على طبق من ذهب، جعلت منه تابعا سهل الاستقطاب، ومواليا مكتسبا وبلا عناء، فهو لن يبدي أدنى مقاومة ولا ذرة انتقاد لأي خطاب مهما كان مادام مناهضا للعباسيين، فما يعتبره ولد مهمة لا يعدو أن يكون رغبة بئيسة في الانتقام”. (54)

يمكن القول إن شخصية أبي الفتح هي بمثابة الصوت النقدي للجدل الصعب بين السارد والقارئ. هذا يعني كما قلنا سابقا، أن الكاتبة جوسلين لم تكن معنية بالتحيز والانتصار المجاني للتاريخ المنسي للعمال والمزارعين والعبيد والنساء وكل المقهورين، الذي عبرت عنه ثورتي الزنج والقرامطة. بقدر ما هي تهدف الى تقديم صورة متسعة المنظور، تحتوي كل التناقضات، والتعبيرات والممارسات، المكرسة للقهر، أو البديلة التي حاولت خلق النقيض في الأسس المادية والرمزية، لكنها انتهت الى إعادة إنتاج الاستبداد نفسه، وبالتالي عرفت التجربة الفشل الفظيع. مع الحس النقدي والحدس التنبئي الذي تبلوره الأسئلة العميقة لأبي الفتح، نتعرف على تاريخ القرامطة بكل حسناته وسيئاته.

“نفض أبو الفتح الغبار عن مدوناته مع عودة التاريخ للسير مجددا. سيعيد الإمساك بخيوط أحداثه، وسيبسطها في فترات نقية لا مجال فيها للالتباس أو التأويل، لا تغذي أي جدال. سيحرص على أن يتحلى بنظرة محايدة، في حدود قدرة البشر، ثم الانتقاء”. (211)

لذلك نرى أن متعة الرواية وجماليتها القصوى، تحضر بقوة في تلك الحوارات التي يخوضها أبو الفتح مع كل من صديقه أبي علي، ومع ولد الذي صار جزءا فاعلا من النظام الجديد للقرامطة. دون أن ننسى الحوار الشائق، بينه وبين أبي سعد الجنابي، المحفز على التفكير المؤلم، في حدود ومحدودية مضامين الأيديولوجية المهدوية، وفي هشاشة سقفها المنطقي والعقلاني الذي يمكن أن يبني الأتباع والقطيع، عوض أن ينتج مؤمنين بالتغيير والعدالة والمجتمع الجديد. “أؤمن بالمجتمع الذي نحن بصدد تنظيمه، أشاطرك تطلعك لتحقيق العدل، أؤمن بصرامتك الأخلاقية وأحترمها. أؤمن بك وأؤمن بالإنسان. ولا حاجة بي لأسطورة من أجل جلب الجماهير”. (140)

هذا ما جعل أسئلة أبا الفتح صعبة ومزعجة في كل حواراته مع الآخرين، خاصة مع ولد وأبي سعيد الجنابي. فهو يعترف بالإنجازات العظيمة التي حققها أبو سعيد الجنابي، على مستوى العدل في توزيع الثروة، من خلال نظام التملك المشاع، والقيادة الجماعية سياسيا، والاستنارة الفكرية، والأخلاق الصارمة، والمساواة بين الجميع، مع الاعتراف بالمكون النسوي عملا ومكانة. لكنه لم يتقبل إيديولوجية الانساب المهدوية التي تصدم عقله وتهين ذكاءه. وتندلق عليه حمم الأسئلة الحارقة، حول ضرورة مساءلة المعتقدات في زعمها امتلاك الحقيقة. وهذا ما جعل السقف الاعتقادي السائد رافضا ومعترضا لأسئلة التمرد التي يحملها أبو الفتح، الى درجة وصمه بتهمة التكفير والردة.

“لا يمكنك أن تتهمني بالردة لأني لم أخف يوما ابتعادي عن المعتقدات، فمن يتحدث عن المعتقد يتحدث عن اليقين، وأنا لست متيقنا من أي شيء، إلا بضرورة طرح الأسئلة من دون توقف، مساءلة العالم من أجل تغييره انطلاقا مما هو متاح، محاولة الوصول الى بعض الحقائق الصغيرة، مع العلم أنه لا توجد حقيقة أبدية، فما كان يعتبر معتقدا عند أجدادنا أصبح اليوم متجاوزا”. (139 و140 )

وفي الحوار الصعب والجميل بين أبي الفتح وأبي سعيد، تنفتح الرواية ليس فقط على تاريخ القرامطة المنسي، وتجربتهم في الحكم المثيرة للتفكير والبحث والتنقيب والأسئلة. بل أيضا على هشاشة السقف الإيديولوجي الواطئ للمعتقدات المهدوية، التي يمكن أن تنقلب الى الأسوأ. وهذا ما حدث بالفعل مع أبي طاهر ابن أبي سعيد. فبفضل شخصية أبي الفتح تمكنت أدبيا الكاتبة جوسلين، من زاوية نقدية للعين الثالثة الروائية، من الحفر عميقا، ومن الجمع بين النقد التاريخي، والحفر الانثروبولوجي، والتحليل السوسيولوجي. هكذا استطاعت الكاتبة في نظري تقديم صورة متعددة الوجوه حافلة، بكل المعطيات والتناقضات، والالتباسات التي أحاطت، بهذا التاريخ المهمش، والمنسي، للثورات، ولتجربة القرامطة في الحكم. وما يمكن أن يحتويه التاريخ العربي والإسلامي في الماضي واليوم من إسلامات متعددة، بعيدة عن الصراطية المتعصبة لجنون المغول الذين يعلنون، دون حياء وبلا وخزة ضمير أخلاقي، إسلامهم علينا.

بحبكة قوية البناء فنيا، يجد القارئ نفسه شريكا في إنتاج المعنى، وتوليد الدلالات. ومعنيا بالأسئلة التي تنفجر مع سيرورة القراءة، وهو يقف على التناقضات المرعبة والصارخة، بين بين المجتمع القرمطي في أخلاقه وقيمه، من حمدان قرمط الى أبي سعيد الجنابي، وبين ما انتهت إليه هذه التجربة في الحكم والانتظام الاجتماعي الإنساني، في عهد ابنه سليمان المعروف بأبي طاهر. فالشكوك والاسئلة التي حاصرت أبا الفتح هي أسئلة القارئ بامتياز كبير. “من أجل محاولة إيجاد أجوبة بدأ يكتب ما يشبه ملحقا بمدونته، في شكل ملاحظات صغيرة للتلطيف أو طرح أسئلة؟ أم بغرض ترك أثر الشكوك، كطريقة لكي يقول لمن ربما سيقرؤونه يوما: أرأيتم، فأنا لست غبيا؟”. (211)

فكيف يقدم أبو طاهر على هدم وتدمير وقتل ساكنة المدن، مثل البصرة والكوفة، اللتان كانتا المكان الآمن، وأرضية انطلاق وانتشار القرامطة. إزاء هذا الوضع غير المنطقي واللاعقلاني، تحفر الأسئلة عميقا لاكتشاف طبيعة الصرح الذي أقامه القرامطة، في قوته وهشاشته، في مثالية البراقة، وحقيقة قذارته على الأرض في العيش اليومي للناس. “العديد من رجال أبي طاهر مرتبكون. امتعض بعضهم. لماذا الكوفة؟ ألم تكن هذه المدينة في وقتها ملاذا لحمدان قرمط؟ ألم تصعد منها الدعوة الجديدة لتكتسح الجهات الاثني عشرة؟ لكل هذه الاعتبارات ألا تستحق الكوفة بعض الوقار؟ عن كل هذه التساؤلات رد أبو طاهر معترضا… سكت الرجال كأنهم جلدوا بالسياط، تحاشوا أن تلتقي عيونهم حتى لا تعكس لهم شعورهم بالعار.فكروا في ما قد يكسبونه من الغنائم فانشرحت السرائر، و انبسطت الوجوه، وعلتها الابتسامات”. (219 )

أمام هذا الواقع المر والمؤلم من النهب والقتل باسم العدل والقضاء على الاستبداد، يشتبك أبو الفتح مع ولد في نقاش يخرج العيون من مآقيها ، لأن “ولد” يرى في تدمير المدن الآمنة انتصارات.

“أتسميها انتصارات، إنك تبالغ، ليس في نهب وتخريب البصرة أية إنجازات بناءة…

- لماذا تتهكم؟ في عهد أبي سعيد لم تكن بهذه الدرجة من الارتياب.

- كان زمانا آخر. مرت عشر سنوات يا ولد، العالم تغير، ونحن أيضا. على كل حال، أنا تغيرت. ما كنت أتقبله أمس أو أعتبره حتميا قد يبدو لي اليوم خاطئا أو مذموما. ربما أيضا أنني سئمت كل هذا العنف. توجد طرق أخرى لبلوغ هدفنا، لكن هل جربناها. السؤال هو: ألا زلنا نعلم ما الذي نسعى إليه؟”. (229)

أمام هذه التحولات المفزعة التي عاشتها دولة القرامطة في عهد أبي طاهر، كان أبو الفتح مرتبكا وحائرا، غارقا في محنة الأسئلة الحارقة. يرى نفسه وسط حشد من القطيع لا أقل ولا أكثر. فحتى ولد المقرب إليه كان عاجزا عن رؤية الوجوه الأخرى للكارثة والفظاعة القادمة. حيث سيُغرق أبو طاهر القرامطة في الحروب. وسيذهب بخرافة المهدي الى حد أصبح سفك دم الأخ مباحا. ويحكم مهدي القرامطة” زكريا” على ولد نفسه مربي أبي طاهر بالقتل مشنوقا، أمام أعين الجميع. ولم يكن يملك أبو الفتح جدارة الكلمة ولا جدوى السؤال، وهو يعيش المشهد الفظيع لحشد من الناس في صورة أقرب الى وحش بألف رأس متشابهة. في مشهد مؤثر جدا يعدم “ولد” أمام الحشد الذي قدم له ولد خدمات جليلة. في هذه اللحظة تحضر في ذهن القارئ محنة الأسئلة التي كانت تعذب وتؤرق أبا الفتح. وقد خاض بشأنها نقاشات صعبة مع ولد، ومع أبي سعد. محاولا قدر الإمكان إثارة الانتباه الى خطورة خدعة الاعتقاد بعودة الميت ليمسك بيد الحي. لذلك بعد كل هذا التراكم الذي حققته تجربة القرامطة، يتبين لأبي الفتح مدى هشاشة صرح الأتباع الأقرب الى القطيع الفاقد للخيال الخلاق والحس النقدي.

“بيد أن هناك سؤالا فرض علي نفسه بحدة متزايدة هو: إذا كان باستطاعة رجل واحد، زكريا، وفي وقت وجيز جدا، أن يهدم صرحا شيد بإصرار على مدى عدة سنوات، فما قيمة هذا الصرح؟ صحيح أن السؤال يمكن مقاربته من زاوية مغايرة: هل كان يجب أن يرول تدبير هذا الصرح الى شخص واحد، أبي طاهر، في الوقت الذي كانت فيه أطراف مختلفة معنية بالأمر؟

أترك هذا السؤال للتأمل، عسى أن يقرأه شخص ما في يوم ما وتكون لديه الرغبة في أن يجد له جوابا”. (310)

والأجمل في رواية جوسلين اللعبي أنها تعود، و تفكر في التاريخ المجهول للقرامطة، لكنها تكتب، الآن هنا، في الراهن. فهي تعرف أن ما اقترفه المركز في حق الهامش والأطراف، في الماضي، لا يزال الموات الأبدي نفسه مستمرا بنفس الحدة والشدة والقوة في القهر والتهميش. كما لا يزال الحلم يعاني من التباسات الخرافة، والاعتقاد السحري في الخلاص، من خلال عنف الدماء. حكاية القرامطة تدق الأجراس حتى لا يلدغ المهمش المقهور من جحر المركز نفسه مرتين.

* جوسلين اللعبي (حكاية القرامطة)، ترجمة لحسن مقنع- منشورات الجمل، الطبعة الأولى 2022.