“الإيديولوجيا العربية المعاصرة”.. قصة كتاب

حسن زهير

في سنة 1964 انتهى شاب مغربي، ذو الثلاثين ربيعا، من الصياغة النهائية لمسودة كتابه، وبعد مدة زمنية محددة ( 1967) صدرت عن دار النشر الفرنسية “فرنسوا ماسبيرو”، طبعته الأولى، بعد أن وجد الناشر من سيكتب تقديما للكتاب، ولم يكن صاحب ذلك التقديم سوى “ما كسيم رودنسون”، الباحث المختص في شؤون الاستشراق العربي- الاسلامي، و المعروف بأبحاثه القيمة، و بحسه النقدي العالي والحاد، فحتى فلاسفة كبار من أمثال “سارتر”، و”فوكو”، و آخرون لم يسلموا من تعليقاته النقدية، إذ لم يعرف عنه مجاملة أو مهادنة في مجال البحث و النقد الفكري.

قرأ “رودنسون” الكتاب تم علق قائلا: “لقد أخضع (يقصد صاحب الكتاب) أهم قضايا العالم الذي ينتمي إليه إلى أعقل تحليل ممكن”، ثم أضاف: “إنها صرخة من الأعماق لإنسان مستاء مما يلاحظه من عجز واضح عن التحليل العقلاني السليم”. تعليق كهذا من باحث مدقق يفرض علينا، على الأقل، الوقوف عنده قليلا، وطرح التساؤل التالي: ما هي هذه القضايا التي اعتبرها “رودنسون” ذات أهمية؟ وما هو هذا التحليل الذي وصفه بـ “أعقل تحليل ممكن” ؟

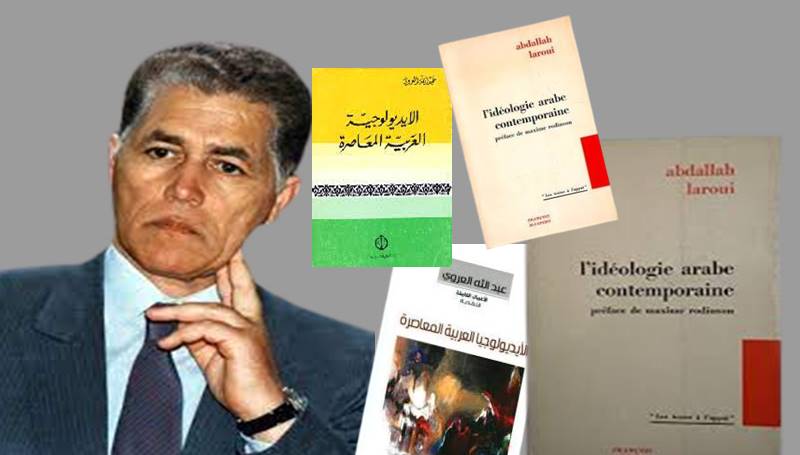

بداية، وقبل التطرق إلى السؤال السابق، لا يخفى عن أي قارئ متتبع أن الأمر يتعلق بالمفكر المغربي المعروف “عبد الله العروي”، و أن المقصود بالكتاب: “الإيديولوجيا العربية المعاصرة”، أحد أكثر الكتب إثارة للجدل و النقاش في الساحة الثقافية و الفكرية العربية المعاصرة، منذ الستينات إلى الآن، إذ مازالت تُنظم الندوات حوله كتلك التي نُظمت، مؤخرا، بمناسبة الذكرى الخمسون لصدوه تحث عنوان: “أثر كتاب الإيديولوجيا العربية المعاصرة في الفكر العربي”.

إن سرد قصة هذا الأثر ليس بالأمر السهل، فهذه العملية تشبه، إلى حد ما، تأريخا لنصف قرن من الجدل الفكري والثقافي في العالم العربي المعاصر، لكن سأكتفي في هذا المقام باختصار موجز للقضايا التي ألمح إليها “رودنسون”، و أثارها من بعده آخرون، ضمن ما يمكن أن نسميه إشكالية العروي الأساسية في هذا الكتاب، و التي تتمحور حول الاسئلة التالية:

– كيف يرى العربي، سواء أكان “شيخا” أم “ليبراليا” أم “داعية للتقنية” هويته في علاقته بغيره؟

– كيف ينظر هذا العربي إلى تاريخه الطويل و المرير والغامض؟

-كيف يجب أن يتمثٌل هذا العربي تاريخه الحافل و المعقد، أي مسألة المنهج، والمنظور”التاريخاني“ للتاريخ؟

– كيف سيكتسب هذا العربي “الشكل التعبيري” على مستوى الإبداع الفني والادبي، والمميز له عن باقي أقرانه في العالم المعاصر، أي مسألة إدراك “الموضوع” الأدبي/الفني الخاص بالعرب، والذي يميزهم عن غيرهم؟

هذه الاسئلة طرحها العروي في هذا الكتاب، وقدم تحليله النقدي لأجوبة الإيديولوجيون العرب عنها، متحملا مسؤولية التنبيه والترشيد الفكري، حتى لا تصطدم طموحات العرب والمسلمين بالحائط.. قام بذلك في الوقت الذي كان فيه بعض المستشرقين يسخرون، و يشككون حتى في إمكانية أن يكون للعرب إيديولوجيا، تجيب عن أسئلتهم النهضوية، يقول العروي في هذا الصدد: ” قال لي أحد الكتاب الفرنسيين: ماذا تكتب الآن؟ فقلت له إني أكتب كتابا عن الايديولوجيا العربية المعاصرة، فقال: وهل توجد هناك إيديولوجيا عربية؟”.

أن تكون هناك ايديولوجيا عربية أمر لم يكن مقبولا آنذاك، لأن العرب، من منظور “إيديولوجي غربي”، مجرد “إنسانية دالة على الماضي”، فهم خارج العصر ولم يعد بإمكانهم أن يقولوا شيئا للتاريخ، أي أنهم مجرد فلكلور للفرجة فقط، وهي الرؤية التي رفضها العروي و حاربها بشدة و وضوح.

كان الكتاب إذن صرخة فكرية لشاب مستاء من الغياب الحاد للتحليل العقلاني السليم لقضايا العالم الذي ينتمي إليه، ولذلك فقد أخضعها لأعقل تحليل ممكن على حد تعبير “رودنسون”، مقدما الأجوبة التي يراها عقلانية، واقعية ومناسبة لتلك الإشكالات، وهي الأجوبة التي أسالت المداد لأكثر من نصف قرن، كل ذلك ثم من موقع الأمل في تدارك العرب والمسلمين تأخرهم والعودة من جديد إلى “التاريخ” ليقولو كلمتهم، التي كان العروي يأمل فيها وما يزال يأمل إلى الآن، إذ يقول في كلمة له بمناسبة افتتاح كرسي“عبد الله العروي” للترجمة و التأويل (2020) : “هل لا زالت تلك المشكلات قائمة أم أنها أصبحت متجاوزة؟ وإن كانت لاتزال قائمة، هل يجب تمحيصها مجددا في إطار تضافر وتكامل اختصاصات شتى، من تاريخ واقتصاد واجتماع ولغة؟ فيجب، حينئد، إعادة تعريف المفاهيم وتجديد الأساليب البيانية. أما إذا كانت هذه الاقتراحات متجاوزة فبأي معنى يكون التجاوز؟ هل بمعنى أن المشكلات المتناولة وجدت طريقها إلى الحل؟ أم أنها فقدت راهنيتها في المحيط الحالي؟… أوردت كل هذه الاعتراضات، وكلها وجيهة، لا لدحضها على الفور، ليس هنا مقال سجال و مناظرة، أوردتها كمثال على ما يمكن أن يطرح للنقاش، في نطاق الكرسي الذي نحتفل بتدشينه اليوم”، ويضيف في مقام آخر: ” إن أكبر جائزة يحلم بها مؤلف كتاب إشكالي نقدي، مثل كتاب “الإيديولوجيا العربية المعاصرة”، هو أن يفرغ التطور من محتواه، أن يفقد آنيته ليصبح مادة للبحث، بعد أن يكون قد تحقق بالفعل ما تضمن من أماني وتطلعات، لكن مع الأسف لم يعرف كتابي هذا المصير، لم يُقدّر له أن يُفرغ من محتواه”.

وأخيراً فإن أي قارئ لقصة هذا الكتاب، يجد نفسه محاصرا بالأسئلة التالية: كيف تمكن شاب، في بداية حياته الفكرية، أن يتوصل إلى تلك الخلاصات والأطروحات المُعبّر عنها في ثنايا الكتاب؟ وما الذي ألهمه لكي يختار هذه الإشكالات بالضبط، ويقدم بصددها تحليلات واجتهادات منفردا بطرحها، من منظوره الخاص ومن زاوية مختلفة عما كان سائدا حينها، إذ يعلم الجميع أنها كانت خلافية ولم تكن في وقت من الأوقات محل إجماع أو توافق؟

للموضوع صلة..