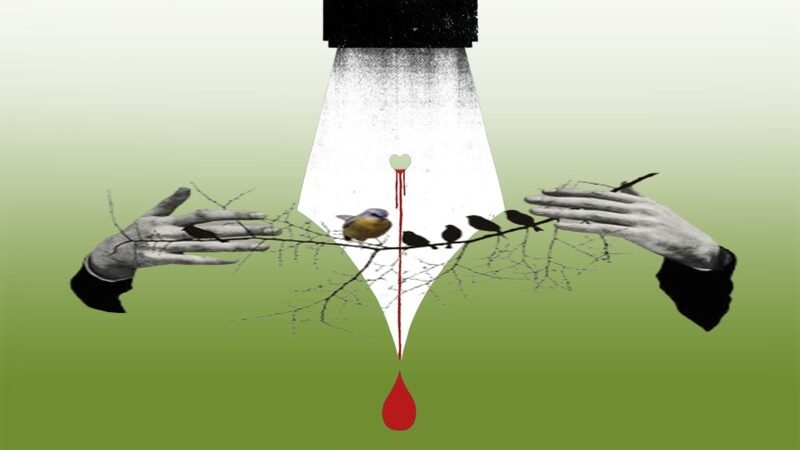

أصوات في ممرات النزيف: جمالية صنعة الشر الروائي

لحسن أوزين

1- قراءة العنوان في سياق النص

“أنا أستبطن جمال التراجيديا في هذه الأغنية” (1) وأنا أستبطنها في هذه الرواية.

انطلاقا من العنوان تعلن رواية “أصوات في ممرات النزيف لعبد الحميد شوقي”، عن نفسها، عن اختياراتها في خوض تجربة انتهاك الصمت واعتناق الكلام، للتعبير عما يعيشه الانسان في ممرات النزيف، نزيفه أو نزيف أقرب الناس إليه فردا وجماعة ومجتمعا. تنهض الكتابة بمهمة التعبير والتمثيل الروائي للمعيش، بوصفه تجربة في الواقع، قاسية، جارحة، مؤلمة، ورهيبة. تمنح الرواية، كشكل تعبيري صوتا للصوت المهمش المقصي والمنبوذ. وتفتحه ممرات تطهيرية، آمنة، تمكن النفس من إخراج أثقالها الجاثمة بقسوتها وفظاعتها على القلب. تجعل من هذا الاختيار في التمثيل ألية فنية، وشكلا أدبيا لعبور محنة وشقاء العناء والمعاناة. وذلك احتفاء بعملية انتاج المعنى، المولد لدلالات حب الحياة. منطق الكتابة وآلية اشتغالها تحرر الأصوات من سوط الكبت والقهر والنسيان، وتمنحها شكلا للحضور غير مألوف في الكتابة السردية الروائية. حيث تمتلك الاصوات صوتها الخاص في الوجود والتعبير عن واقع المعاناة والقهر، والتغييب من دائرة المجتمع والثقافة والتاريخ، في ظل أحادية سطوة الشر. هكذا يصير لهذه الأصوات حق الكلام في أن يكون لها تاريخ، وتمثيل إبداعي لما عاشته من صنوف المحن والعذاب والآلام…

تتحدى الرواية الشر المحتوم، تُقبل عليه بمخاطرة إبداعية في الشكل، دون خوف ولا تردد في كشف القوانين الاجتماعية والثقافية لاشتغاله. تزيح غطاءه الطبيعي، وتفضح سيرورة تكونه وتطوره، باعتباره صناعة بشرية تمليها المصالح والاهواء والقيم الدنيئة، وفقدان الضمير. وهي بذلك ترفع من شأن آلام الأصوات المنسية في محرقتها البشعة، وهي تتلظى بشواظ من نار القهر والاستعباد والاستغلال. تمنح الرواية لآلامهم وعذاباتهم ومعاناتهم معنى التقدير والتكريم والاعتبار بوصفهم أصواتا لذاكرة التاريخ والمجتمع والانسان المنسي. هذا هو التناقض الإبداعي الذي تنتجه الرواية” من قدرتها على ارتشاف الجمال في نزيف التراجيديا”.(2).

الرواية لا تتوخى تعذيب القارئ وإرهاق نفسيته بكم هائل من المعاناة والآلام، ولا تهدف الى تكريس بشاعة الشر، وتسويغ التناقض الوجداني الذي يتورط فيه المرء المتحلل من مسؤولية الضمير وأخلاقية القيم والمبادئ. بل هي توثق وتصوغ الواقع المعيش في تمثيل مبتكر الشكل، متعدد الأصوات، قصة وخطابا، مستثمرة المحلي التراثي النابع من حكي ألف ليلة وليلة في التوسع الحكائي الأفقي، الخاصة بتجارب مجموعة من الصبايا، ومجموعة من الشباب. كما تمتح من الحداثي في التبئير وتغيير زوايا السرد والمنظور، تبعا لديمقراطية التعبير الفني، في الاحتفاء بالشر كصنعة روائية تعري بشاعة صناعة الشر كنظام سياسي اجتماعي ثقافي. وليس كحالات فردية مرضية مصابة بهوامات التحكم القهري على مستوى التناقض الوجداني بين جوهر الشر ومظاهر فعل الخير رعاية وعناية وحماية (كما هو الشأن عند مفتش الشرطة عثمان الشادلي ومسعود بوهلال أو المحلل النفسي هشام معتوق). وهذا يتم من خلال التوسع الحكائي العمودي، الخاص بحكايات الصبايا والشباب، كل شخصية على حدة. ويتميز هذا التوسع العمودي، بنوع من الحفر العميق في الطبقات الدفينة لتشكل سيرورة الشر كصناعة اجتماعية تاريخية. تضافرت بنيويا في نمائها الكثير من السياقات والظروف والترابطات المعقدة الوجود التاريخي الاجتماعي الثقافي.

جمالية صنعة الشر الروائي هي في هذا التحويل والانحراف الأدبي لواقع صناعة بشاعة الشر في حياة الناس اليومية، في العلاقات الاجتماعية التي لا ترحم بؤسهم وتشظيهم وتمزقاتهم الأسرية والاجتماعية. إنه الشر النابع أيضا من أنساقهم الثقافية التي تشكل وعيهم ورؤيتهم الوجودية للعالم، وللبنى المعرفية والعقلية، والنفسية العاطفية، والعلاقات الجنسية…

إننا أمام جمالية الشر في بشاعته وهمجيته الخالية من الرحمة والعطف والتآزر الإنساني. “في أوقات الاضطراب أو التغير الاجتماعي العنيف، وهي المراحل التاريخية الحاسمة، يفقد الناس إحساسهم ويرفضون تطبيق الرؤية الأخلاقية على غيرهم. إنهم يستأصلون ببساطة العلاقة الأخلاقية مع غيرهم”. (3).

هكذا تعري الصنعة الروائية صناعة الشر، وتمسك بها من خلال ممرات الشكل الإبداعي الحواري، الحاضن للأصوات المقهورة، التي طالتها بشاعة الشر الاجتماعي والقانوني السياسي. تفعل ذلك باقتدار أدبي ودون خوف من دلالات الوصم السلبي السيئ على أنها رواية تمثيل الشر بامتياز كبير. في فضح أنساقه الشريرة المضمرة على أنه ليس واقعا طبيعيا، بقدر ما أنه صناعة اجتماعية ثقافية تاريخية.

2- من القصة الى الخطاب

يتكون متن هذه الرواية بشكل أساسي من سيرة الحياة التي عاشتها شخصياتها، وهي تجارب قاسية رهيبة مؤلمة، خاصة بالنسبة للصبايا. اللواتي عشن مع أسرهن بشكل عادي كباقي الناس. إلا أنهن لأسباب مختلفة أسرية وعائلية واجتماعية وعاطفية…، بالإضافة لتمييزية النظام الأبوي بنزعته الذكورية القهرية وجدن أنفسهن في الشارع. و نتعرف على تاريخهن الشخصي الفردي، المترابط بعلاقات متجذرة في التاريخ الأسري والعائلي. كما لو أننا أمام سيرة نسائية، توثق المسارات المرعبة والمؤلمة التي مررن بها، في ظروف صعبة وغريبة و قاسية. خلفت لديهن الكثير من الذكريات الموجعة والرهيبة، كوشوم حارقة، وشديدة الرعب والفظاعة. ولولا وجود “الدار الكبيرة” التي امتلكها ناج من حكم الإعدام، بدافع توبة ولدتها عقدة الذنب والتأثيم، لمساهمته البشعة في صناعة الشر في كازينو القراصنة الذي تشرف عليه أدوات السلطة، من خلال أحد أجهزتها القمعية. لو لا تلك الدار لكان مصير الصبايا الضياع والتشرد والتعرض لأبشع أنواع الشرور: من الاستغلال والظلم والتحرش والاغتصاب.

وفي سياق بشاعة صناعة الشر الاجتماعي والسياسي، الذي أحاط بسيرة هؤلاء الصبايا، كشر اتخذ مظهرا طبيعيا، أو قدرا محتوما لا مفر منه، نتعرف على شهدة التي وجدت نفسها برفقة أمها، بصورة صادمة وفظيعة، في الشارع، بعد أن خسر الأب البيت في بارتية قمار. وتضاعفت الصدمة و الرضة، لأنها سرعان ما خسرت أيضا أمها التي طُبخ لها ملف تهمة الدعارة. كغطاء قذر تحايل فيه ضابط شرطة بقوة القانون القمعية والارهابية لهدر كرامة أم شهدة الى حد تملكها، اعتمادا على ورقة تفويت الأب لجسد زوجته، نتيجة خسارته رهان القمار.

ومن خلال هذا التمزق والتفكك الذي تعرضت له هذه الأسرة، وما تعرضت له كل من البنت والأم، نفهم أن الصدفة العمياء أو الحظ الساحر الجالب للغنى والثروة المجانية، ليس سوى خدع وحرب خفية لها منطق التآمر والهمجية في سحق الانسان، والنيل من كرامته الى درجة التهجم والحط من القيمة الإنسانية. الشيء الذي يدل على أن صناعة الشر لا تقف في وجهها أية مبادئ وقيم أخلاقية إنسانية. وأنه في ظل ثقافة بشاعة صناعة الشر لا يعول على المصداقية الأخلاقية والاجتماعية والواقعية والقانونية في النظر الى الفرد كمواطن تصان كرامته وتحمى حقوقه…

والغريب الى حد المفارقة المروعة أن الذين كانوا وراء المؤامرة التي حيكت في الخفاء، بخيوط الحظ العاثر في وجه الاب، حتى يُسلب منه بيته وزوجته، وتفكك كل ارتباطاته الاسرية، هم أنفسهم من قاموا باحتضان ابنته في” الدار الكبير” في نوع من الرعاية والعناية، المسكونة بالشر المدبر والمصنوع.

وحين التحقت شهدة بتلك الدار وجدت ثلاث صبايا في مقتبل العمر (فريدةـ فايزة، وفوزية)، لكل واحدة منهن قصة حافلة بالعذابات والتقلبات الاجتماعية، والقدرية المرعبة، المولدة لمسارات الشقاء والعناء والمعاناة والمحن القاسية جدا. إنها مسارات تجارب عنيفة ومؤثرة في النفس والوجدان، وحارقة في ظروفها والتباساتها، التي أغلقت في وجوههن كل أبواب الفرح والامل في النجاة من شر كان مبيتا في شكل الترابطات الأسرية والعائلية. وفي العلاقات والدلالات الاجتماعية، وفي التراتبية الطبقية والجندرية، وفي الثقافة الذكورية التي تمارس ظلما وقهرا نفسيا وعاطفيا وجنسيا واجتماعيا ضد المرأة، المرشحة للحساب العسير الأخلاقي.

أما بالنسبة للشباب فهم ينحدرون من بيئة اجتماعية واحدة تقريبا، كما أنهم في الغالب كانوا أصدقاء طفولة ودراسة. ومتورطون في صراعات عاطفية وإجرامية سياسية، كما أن أغلبهم لهم ارتباطات مشبوهة مع السلطة، بتوسط من الأجهزة القمعية. وذلك لتكريس الفساد الاجتماعي والقيمي الأخلاقي. ونشر ثقافة الحظ والإلهاء والولاء. وقد تآمروا بطريقة فيها تزوير وغش على أب شهدة، لفرض الهزيمة والانكسار الى حد سحقه والتنكيل بكرامته، عندما ضغطوا عليه وهو يخسر الرهان في القمار، بأن يتنازل على زوجته، ويقوم بتفويت البيت لمسعود بوهلال. بينما تم تفويت الزوجة لضابط الشرطة عثمان الشادلي الذي يتحكم في كل خيوط الكازينو وأهداف إقامته. والغريب أن مثقفا في حجم محلل نفسي (هشام معتوق الملقب بالحكيم) ينحدر الى هذا المستوى المنحط، ويخسر هو الآخر جسد زوجته في بارتية قمار. الشيء الذي دفع الزوجة فرح الى الإقدام على الانتحار.

هكذا تتضافر قصص هذه الشخصيات في توسع أفقي يعكس تعددا صوتيا في التعبير، كشكل فني ديمقراطي للخطاب الروائي. وبهذا التعدد للأصوات المقهورة ضد أحادية سطوة صناعة الشر الاجتماعي والثقافي والسياسي والجندري، تتشكل جمالية الرواية كصنعة أدبية فنية قادرة على تمثيل الشر الذي ينسج خيوطه عنكبوت التناقض الاجتماعي، وليس التطور الطبيعي القدري كما قد يتوهم القارئ الذي يقف عند حد سقف لعبة الصدفة العمياء للقمار التي يمكن أن تفقر غنيا، وتغني فقيرا. أو تصعد الانسان في خيالات التسامي اللولبية، التي تجعله يعتقد في امتلاكه نوعا من الترفع الفكري والأخلاقي المتجاوز لسقف الخوف ورهاب الفقدان المادي والعلائقي، الذي يحد من حرية الفرد في فك الارتباط بكل ما هو مألوف وتقليدي في الأواصر الاجتماعية الأخلاقية والشرعية الأسرية.

وتزداد جمالية الخطاب الروائي في شكلها الحواري المتعدد الأصوات، ليس فقط، توسعا للحكي على المستوى الأفقي في تناوب وتتابع وتضافر تجارب التاريخ الفردي والجماعي الاجتماعي لشخصياتها، بل تتسع أيضا على المستوى العمودي، وهي تحفر عمقا في التاريخ البيوغرافي لكل شخصية. وفي هذا التوسع الحكائي العمودي نتعرف على سلسلة ومتواليات تطورية لمتن أو قصة الرواية. حيث تحضر وقائع وأحداث وشخصيات لها ارتباطات بنيوية وتاريخية اجتماعية بالشخصيات الرئيسة التي ينتظم حولها الحكي، في اشتغال رائع لآليات السرد الروائي.

3- حين يعري شكل الرواية بشاعة الشر

صناعة الشر في المجتمع قلما تظهر صريحة وفي متناول الوعي الاجتماعي. فالقوانين الاجتماعية السياسية تتلبس في حركة تطورها واشتغالها المظاهر الطبيعية. مما يجعلها بعيدة عن المحاسبة والنقد والمسؤولية أمام الوقائع والمآسي الكارثية التي تعيشها أغلب الفئات الاجتماعية المقهورة والمسحوقة.

وتعرية الشر، ونزع قناع الطبيعي الذي يتخفى من ورائه يحتاج الى اقتدار فكري معرفي وتمكن علمي، أو فني جمالي. وهذا لن يقدر عليه الفكر أو الفن النمطي التقليدي في مضامينه وأشكاله الإبداعية الأصيلة في تميزها وتمايزها عما هو سائد من أفكار وأشكال. لهذا تحتاج صناعة الشر المرعبة الى جمالية وفنية صنعة شر شريرة. وهذا يعني قدرة تلك الصنعة الأدبية على استيعاب واحتواء الشر، بجعله جزءا من الذاكرة الاجتماعية التاريخية والثقافية. التي تشكل وعي المجتمع وتحصنه من أي تحايل يعيد إنتاج قوانين الشر في أسسها الاجتماعية والسياسية المادية، والرمزية. لهذا نستطيع أن نقول بأن رواية أصوات في ممرات النزيف استطاعت بشكلها الفني الديمقراطي منح الكلام التعبيري لمن لا تاريخ ولا صوت لهم في التاريخ الرسمي والمدون. فاستطاعت أن تكون رواية “الشر” بامتياز كبير، في تعرية مختلف وجوهه البشعة، وحتى تلك الوجوه المخادعة والخداعة التي تتقنع بكل ما هو جميل وإنساني. كما أن آليات اشتغال السرد في توسعه الحكائي الأفقي والعمودي أعطى الرواية قدرة على إضاءة نسيج عنكبوت صناعة الحياة المجتمعية، التي تحدد فيها مصائر الناس بقوانين اجتماعية تاريخية وثقافية، لها مظهر الزمن الطبيعي، لحركة اشتغال قوانينها، كقدر محتوم لا مفر منه. هذا يعني أن الشكل الإبداعي للرواية استطاع تعرية همجية وبشاعة الشر في أسسها و منطقها وآليات اشتغالها. كما كشفت حقيقة التناقض المعرفي الوجداني بين سحق الانسان وسلخ كرامته وقيمته الإنسانية (السطو على البيوت والأجساد والكرامة …)، وبين ادعاء أزمة الضمير الزائفة والأخلاق الفاضلة في خدمة الإنسانية (الدار الكبيرة).

وفي هذه القدرة الفنية التمثيلية على تعرية واقع الشر في قوانينه الداخلية، تنتج الرواية معادلا موضوعيا نقيضا لواقع صناعة الشر. وتجعل اللامفكر فيه والمنسي والمقهور جزءا من التاريخ البشري. وبهذا فكرت ومثلت الرواية واقع التحولات الاجتماعية، والمآسي والصراعات والتناقضات الاجتماعية. وجعلت كل هذه البشاعة في متناولنا إبداعيا بمتعة ولذة. ليس فيها للشر سوى لذة القراءة وجمالية الصنعة في الاحتفاء بآلام الآخرين الذين واللواتي مستهن حرائق صناعة الشر المدبرة في معيش وحل الواقع الحي، وفي شكل العلاقات الاجتماعية السائدة. وبقدر ما هي الرواية شريرة في جمالية صنعتها، بقدر ماهي تطهيرية وتطعيمية مناعية ضد الذل والقهر والفواجع، وعذابات الآلام الرهيبة التي احترقت بها الكثير من الأسر خاصة النساء. إنها رواية في أفقها الفني، الذي يجمع في الوقت نفسه بين مصادر أنفسنا كتراث حكائي. يتناسل ويتوالد أفقيا، وبين التجريبي الحداثي المستند على آليات سردية حديثة، جعلت التوسع الحكائي العمودي أكثر عمقا في إضاءة كل الهوامش والمسارات المؤسسة للقاعدة الأساس لهوية الشخصيات وتاريخها الشخصي، والمحدد لنرجسيتها المجروحة بحرائق صناعة الشر. إنها أيضا رواية محصنة للمجتمع من تكرار أو تكريس أسس وآليات صناعة الشر والمس بالإنسان في حياته وكرامته…

4- فقدان الضمير و الإحساس الإنساني

إن أصالة هذه الرواية وتميزها الإبداعي، هو قدرتها الفنية على تمثيل التحولات السوسيولوجية والقيمية التي مست المجتمع المغربي. باعتباره جزءا من وحدة التاريخ العالمي الرأسمالي في مرحلته الحداثية، الموسومة بالنيوليبرالية الجشعة المفعمة بالشر السائل. حيث صناعة بشاعة تولد إنسانا فاقدا للضمير والإحساس الإنساني. وهذا ما تعكسه أفعال وممارسات الشخصيات الذكورية في ظل النظام الأبوي الذي لا يرحم الوجود الإنساني للنساء. ويتضح، بشكل خاص، هذا الفقدان للضمير والإحساس بالقيمة والحصانة الإنسانية في سلوكيات وعقليات مجموعة القمار بالمدينة المحرمة في سرداب كازينو القراصنة. فهم بمثابة نماذج معبرة عن البشاعة التي أنتجت صناعة الشر. يمارسون أبشع أنواع الشر في تحويل الانسان الى مجرد شيء قابل للمراهنة والقمار والتفويت. كما حدث لأب شهدة الذي خسر بيته وأسرته وزوجته، وعرض طفلته للضياع والتشرد. والشيء نفسه عاشه أيضا المثقف المحلل النفسي هشام معتوق الملقب بالحكيم زورا وبهتانا، وإلا ما كان ليسقط في فخ السلطة في إفسادها لمن لم يفسد بعد. هذا الحكيم الذي انتصرت عليه قذارة النظام الأبوي بنزعته الذكورية، وجعلته مجرد أداة تخريب للروابط والأواصر الأسرية والقيمية والإنسانية. فقد شارك في المؤامرة الخبيثة التي حيكت خيوطها في الخفاء ضد حميدو أب شهدة، قصد تحطيمه والتنكيل بأسرته إلى درجة تحويلهم الى مجرد بقايا إنسانية نازفة في العراء. ” ففي عالم تسوده الروابط الإنسانية المحطمة والوعود والكلمات المبالغ فيها، لم تعد الخيانة مسألة صادمة، فعندما يغيب الإخلاص عن مركز شخصيتنا، ويختفي كقوة جامعة لهوية الإنسان، فإن الخيانة تصبح فضيلة اللحظة”. (4)

ومن مفارقات أدوات صناعة الشر هذه أنها تتقنع بالخير والأبوية الحامية. ففي الوقت الذي تم الاجهاز على حميدو في لعبة قمار محبوكة خيوطها بقذارة الفظاعة الدنيئة، تم التقاط شهدة ابنته من الشارع، كما لو أنهم منقذون بررة من ذوي الأخلاق الفاضلة. هكذا تظل أسئلة هذه المفارقات الشريرة عالقة بذهن القارئ، محفزة إياه على إدراك حجم وعمق التعفن والفساد الذي اكتسح العلاقات الاجتماعية، وأفرغها من أية مقومات قيمية أخلاقية، ومبدئية فكرية سلوكية. وهذا ما يتضح جليا في شخصية هشام معتوق المعروف بالحكيم. فقد كان وراء انتحار زوجته التي اختزلها الى مجرد مبلغ مادي خاضع للرهان والخسارة والتفويت. كما يزداد هذا التناقض المبدئي والقيمي والوجداني وضوحا في موقف مسعود بوهلال الذي تحول الى مجرد أداة مدمرة للروابط الأسرية والاجتماعية، دون أن تؤثر فيه إيجابيا تجربة رعب فظاعة كولوار الإعدام. “ميراث واحد يجمع بين أغلب الناجين من الأنظمة السياسية القمعية هو ما أسماه جورج أورويل ازدواجية التفكير، وهو مراوغة بالتفكير بعبارات تقلب الحقيقة”. (5)

وفي هذا البناء الفني للشخصيات الفاعلة في متن الرواية، الى جانب الدينامية على مستوى شكل الخطاب الروائي، ما يدل على عمق الرؤية الإبداعية للكاتب عبد الحميد شوقي. في اقتداره على الالتفات إلى هاوية صناعة الشر، والالتحام بمعاناة الناس، وبألم وعذابات التجارب الحارقة والقاسية الملتهبة التي كانت تغير جلودهم المحروقة، بلهيب المعاناة، باستمرار. انطلاقا من التفكك الأسري، والفقر، والاغتصاب، وصولا إلى الضياع والتشرد…

الرواية تضعنا أمام آلية رهيبة استبطنتها جماعة ضابط الشرطة عثمان الشادلي: سعيد الحارثي، مسعود بوهلال، والحكيم. إنها عصابة قراصنة يمارسون في سرداب الكازينو لعبة القمار، بنوع الهدر والسلخ الذاتي لإنسانيتهم. إننا إزاء ” آلية الانفصال عن القيمة والأخلاق الذي يكمن في قدرتنا على الانتقائية عندما نتعامل مع الألم والمعاناة الإنسانية، والذي يكمن كذلك في استعدادنا لفتح إحساسنا وغلقه كما لو أنه آلة يشغلها عامل ماهر لا إنسان مدرك وحساس. فالقبول الصامت بالتخلي عن البعد الأخلاقي ورفضه في المعاملات البشرية هو جوهر انتقاء الاستجابة الأخلاقية”. (6)

5- التلازم البنيوي بين تعدد الأصوات والتوسع الحكائي

التحرر من القسوة، من الألم، ومن بشاعة صناعة الشر التي تثقل برعبها وهولها على النفس، يستلزم امتلاك القدرة على التعبير، على الحوار الداخلي والخارجي، وعلى إدراك التعدد الذي نصيره في محرقة الألم، كلما تمكنا من خلق حوار داخلي أو خارجي مع الآخرين. ومن خلال هذا الكلام المضاعف الذي نكتسبه في الخروج من أنفسنا، وعنها أيضا، بعد كل حوار وتفاعل خلاق مع الآخرين، يصبح الواحد كثرة. لذلك كان من الضروري فنيا على الرواية أن تبدع في اختيار الشكل التمثيلي القادر على مقاربة التحولات الاجتماعية، في تناقضاتها، في قهرها وآلامها، في صيرورتها شرا في جبة الخير والدفء الإنساني الذي يخفي حقيقة هوية (شخصيات الرواية) الأب المزعوم، والقاتل، والمغامر، والحكيم…

انطلاقا من هذا نفهم تحقق التلازم البنيوي في الرواية بين تعدد الأصوات والتوسع الحكائي. فالمسألة لا تتعلق برغبة ذاتية في امتطاء لعبة السرد الكمي الى حد التكرار القهري لتجارب مختلفة تجمعها قسوة صناعة الشر في محرقة المعاناة نفسها، لنساء وبنات في مقتبل العمر. لذلك كان هذا الشكل الروائي موفقا الى حد كبير، مع نوع التيمات المؤلمة للصيرورة المجتمعية في إجهازها على الضمير الإنساني والحس الأخلاقي. فالتضافر التآزري بين تعدد الأصوات والتوسع والتطور الحكائي على المستويين الأفقي والعمودي، كان بمثابة الشكل الأدبي القادر على استيعاب الكم الهائل من التجارب المؤلمة والحارقة للإنسان، بصفة عامة، وللنساء بشكل خاص. وذلك بوصفهن ضحايا الآلة الاجتماعية والسياسية والثقافية لصناعة الشر. حيث الرواية في سيرورة توسعها ونمائها الحكائي تجعلنا ندرك ونحس ونتعرف حجم وقوة وشدة وحدّة العذابات التي حاصرت النساء، وطوقت بالأسلاك الشوكية الاجتماعية والثقافية وجودهن الاجتماعي والإنساني. فمهما كان سقوط الرجال بشعا وقذرا، فإن مسارات الحياة منحتهم نوعا من الحصانة، و السيطرة والتحكم في زمام المصير. أما النساء فقد كن مجرد بقايا ومتاع وملكية قابلة للرهان والتفويت الرخيص الخالي من التقدير والاعتراف والحس الأخلاقي.

هكذا من خلال الآلية السردية الحوارية لتعدد الاصوات اغتنت الرواية وتضاعفت في معانيها ودلالاتها. فسمحت بتفجير المكبوت والمنسي، وكتابة تاريخ ظل مخنوقا محبوسا في الأعماق. وذلك بسبب بشاعة صناعة الشر التي خلفت الآلام والجراح وهول الرضات التي تلجم اللسان. وهذا ما قد يجعل التجربة في رعبها وقساوتها، تستعصي على التعبير الرمزي والجسدي. إلا أن البعد الفني الحواري بتعبير باختين حرر الذوات، وكان شكلا فنيا خلاقا للتخلص من الوجع الحارق، وقسوة الشر التي لم تكتف بالدسائس والمؤامرات البشعة، لفقدان الضمير و الإحساس الأخلاقي الإنساني. دون أن ننسى سطوة القهر الأبوي بنزعته الذكورية في قهر وتحقير النساء. وقد أسهم هذا الشكل الحواري في خلق سيرورات للتوسع والتطور الجدلي الحكائي بين المستوى الأفقي والعمودي. وهذا ما سمح كضرورة موضوعية فنية ببروز نوع من التوسع الكمي في حجم الرواية. ليس بالدرجة الأولى كمتن حكائي، بل حجم وعمق المعاني الكثيفة. يعني هذا أن الأمر لا يتعلق بشكل تمثيلي من التجاور أو التوالد الفرعي، أو الضمني لمجموعة من القصص والحكايات الهامشية، بل هذا هو النص المتعدد المختلف والمنفتح كقطب فني وجمالي، على سيرورات التلقي في إنتاجها للمعاني، وتوليدها للدلالات.

الهوامش

- عبد الحميد شوقي، أصوات في ممرات النزيف (خطوط وظلال للنشر والتوزيع ط1س2021ص428)

- نفسه

- زيجمونت باومان، وليونيدا سدونسكيس، الشر السائل (الشبكة العربية للأبحاث والنشر ط1س2017 ص 51)

- نفسه127

- نفسه97

- نفسه51