الشعر المغربي الحديث: بدايات وتجليات

الصادق بنعلال

“نريد أن يكون عندنا شعراء نقاد لنا أن نرجو ظهورهم، ولكن سنأخذ دور المدافع عن الشيطان وأقول إنني لا أوصي بإضفاء القداسة إلا على حالات نادرة جدا، حالات تشمل قديسين حقيقيين تمكنوا من تحقيق معجزة التوفيق بين النقد والشعر في أنفسهم” – رينيه وليك.

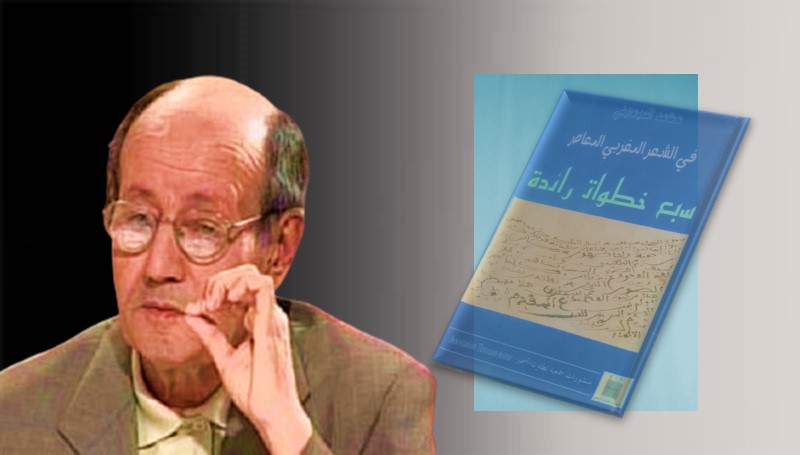

نصدر في هذه المقالة من تصور نقدي معرفي مفاده أن الشعر العربي الحديث يشكل المعطى الأساس الذي يختزل مجمل الموضوعات والإشكالات التي عالجتها الأشكال الأدبية والفكرية على وجه الإجمال، والمرآة القادرة على عكس أدق السمات المبلورة لنظرة الإنسان العربي الحديث الراهن من الوجود في إطلاقه. وقد شهدت الساحة الأدبية المغربية كمثيلاتها العربية والعالمية قدرا هاما من الأبحاث والدراسات التي اتخذت من الشعر المغربي المعاصر مجالا للمطارحة النقدية. ونروم في هذا السياق تقديم قراءة نقدية لكتاب “في الشعر المغربي المعاصر” للشاعر والباحث المغربي الراحل محمد الميموني (1936-2017).

تضمن مؤلف “في الشعر المغربي المعاصر: سبع خطوات رائدة”، الذي صدر سنة 1999 قسمين رئيسيين مع مدخل عام يشكل إطارا تحديديا سعى الناقد عبره إلى ضبط الإشكال الموضوعي الذي سيحظى بالمقاربة النقدية، والتعريف بالمنهجية التحليلية والأدوات الفنية المعتمدة أثناء التعاطي الملموس مع النصوص الشعرية المقترحة للدراسة. ولئن كان القسم الأول من الكتاب: (عتبات التحديث) قد خصص لمعالجة جانب من الإنتاج الشعري لكل من: علال الفاسي وعبد المالك البلغيثي وعبد الكريم بن ثابت وعبد المجيد بن جلون، فإن القسم الثاني (نصوص منسية من الشعر المغربي المعاصر) انفتح على نصوص شعرية لعبد القادر المقدم ومحمد السرغيني وعبد الكريم الطبال، وهي نصوص إبداعية محورية عانت إهمالا غير مبرر من قبل نقاد أدبنا الحديث.

وهكذا فالمؤلَف قيد المعاينة الاستجلائية يولي اهتماما خاصا بالتجربة الشعرية التأسيسية في المرحلة التمهيدية للمنجز الشعري المغربي الحديث، تلك المرحلة التي مثلت الانطلاقة الفعلية لحداثة الصوغ الشعري الراهن. وإذا كنا لا ننوي تتبع محتويات المؤلف وقضاياه الإشكالية العامة، فإننا ننزع نحو الاقتصار على الوقوف عند بعض من هذه الموضوعات، مع التركيز على استشراف آليات البنية العميقة والسمات الجمالية التي تخللت العملية التحليلية، وإثارة الانتباه إلى أسئلة صعبة توخى الكاتب تفجيرها قصد إعادة النظر فيها وإغنائها بالدراسات الجادة.

وما من شك في أن إشكال المنهج يمثل نقطة ارتكاز أي عمل نقدي، جاء يطمح إلى مساءلة العمل الأدبي عبر مقصدية موضوعية، وإلى استخلاص نتائج تحظى بالمقبولية النسبية من قبل المعنيين بالظواهر الأدبية، ويذكرنا الناقد المغربي محمد بنيس في هذا السياق، بصعوبة قراءة الشعر العربي الحديث بالاقتصار فقط على المعرفة الشعرية العربية الكلاسيكية، دون استحضار واع للشعريات العالمية، التي كشفت الحدود الجمالية والإبستيمولوجية للشعرية العربية القديمة، وإن كان يقر بأن هذه الأخيرة ما فتئت قادرة على تناول “قضايا وعناصر لا تزال فاعلة في الشعر العربي الحديثّ”.

وغني عن القول إن الساحة الأدبية العالمية تحفل بترسانة نقدية غير محدودة، تشمل المناهج والنظريات والمفاهيم والمصطلحات والاتجاهات الفنية المختلفة، والتقنيات المعتمدة في تحليل التجليات الأدبية، إلى درجة أفضت ببعض الباحثين إلى نعت هذه الظاهرة “بالتخمة النقدية” والإحساس بما يشبه الإحباط، بل هناك من أكد أنه “لا يسع الباحث إلا أن يحلم بالعودة إلى إمعان النظر في الأوليات الجمالية والمظاهر الإبداعية البسيطة، والتحليلات الفنية الصغيرة لعلها تسعف في محو الغشاوة وإعادة ترتيب البيت الشعري”.

ونحن إذ نؤكد على أهمية التعاطي مع الظواهر الأدبية بتبصر منهجي محكم الرؤية والأداة، فإننا نلح في الآن عينه على أولوية النص الإبداعي الذي يعد أكبر وأعم من أي منهج نقدي مهما اكتسى من جدة وحداثة. وبالعودة إلى الكتاب الذي نحن بصدد دراسته نتبين أن الباحث المغربي محمد الميموني لم يتقيد فيه بمنهجية نقدية جاهزة، ولم يهتد بأبحاث ونتائج من سبقه من الدارسين، بل إنه استرشد بذوقه الفني السليم، وبما تراكم لديه من معاشرته المديدة للشعر قراءة وإبداعا، متخذا النصوص الشعرية الملموسة منطلقا له، وكشف طبيعتها الجمالية هدفا جوهريا.

مما يعني أنه لا مندوحة لأي ناقد أدبي من ذوق فني راجح، وتراكم إبداعي غني ومتنام، يساعدانه على استقراء جماليات الصوغ الفني واستبطان مستوياته الدلالية، وما جدوى مطارحة نقدية لا تتخذ من النص المنطلق الأساس وكشف ميكانيزمات شاعريته مبتدؤها وخبرها؟ ونعتقد أن الكاتب محمد الميموني كان دقيقا في ضبط المتن المقترح للتحليل، باعتبار كفايته التمثيلية، يقول جان كوهين في هذا الإطار: “يشترط في المتن أن يرضي قاعدتين متناقضتين: أن يكون محصورا بما فيه الكفاية حتى لا يثبط عن البحث، وواسعا بالقدر الذي يسمح بالاستقراء”. وعليه فإن هذا الكتاب يرتكز على هاتين القاعدتين الأساسيتين: تحديد الموضوع ونوعية المتن وإطاره العام، فسبعة شعراء معطى نقدي هام، وكفيل بإعطاء صورة دقيقة لكوكبة من الشعراء المغاربة اللامعين، خاصة أثناء العقود الثلاثة قبل استقلال المغرب، تلك الكوكبة التي احتضنت بذرة التجديد في شعرنا المغرب الحديث.

علال الفاسي بين النزعة الخطابية وبلاغة الوضوح:

أضحى من المؤكد عند عديد من النقاد والمشتغلين بقضايا الأدب أن الفكر النقدي العالمي يعيش قصورا هيكليا مشهودا، على الرغم من حركيته الظاهرية، والمسلكيات المنهجية غير المحصورة، ولعل هذا القصور يعود إلى غياب فهم عميق وفاعل لطبيعة العمل الأدبي المخصوص، وآليات اشتغال مكوناته وسماته، وفي الغالب ينبري جل النقاد للجري وراء “المحتوى الأيديولوجي” للنصوص الأدبية فتصبح العملية النقدية استبطانا لنوايا المبدع واحتفاء “بالمعاني والدلالات”، دون توقف ملائم عند التشكيل الفني للنص الأدبي والشبكة النصية التي تعد بؤرة الفاعلية النقدية، وهكذا فإن النقد الحديث “يبحث عن مدلول حقيقي مختلف عن المدلول الظاهري ليتسلم منه العمل الأدبي، وبذلك يتوارى عنه موضوعه الحقيقي، إذ يبحث وراء اللغة عن مفتاح موجود في اللغة باعتبارها وحدة لا تنفصم بين الدال والمدلول”. بيد أن الشاعر والباحث محمد الميموني يهدف إلى تجاوز هذا العائق النقدي متبنيا التحليل النصي والمقارنة الملموسة لبنيات الأعمال الشعرية.

ما من شك في أن اللحظة التاريخية التي عاش فيها الشاعر المغربي علال الفاسي كانت لحظة زمنية عصيبة بالنسبة للتاريخ المغربي الحديث، حيث الحركة الوطنية المتأهبة لكل أشكال النضال، من أجل إعادة الكرامة والاستقلال للوطن، مما ساهم في وجود ازدواجية رؤيوية في الخطاب الشعري عند عدد كبير من الشعراء من ضمنهم علال الفاسي؛ إنها ازدواجية الشاعر المبدع الذي يطمح إلى معانقة جوهر الإنسان وحقيقته، والمناضل المتألم لواقع بلده الساعي، إلى إحداث تغيير فعال للوضعية المغربية العامة، وتجاوزها إلى ما هو أرقى، ولقد كان الشاعر في مواجهة مفتوحة مع تحديات الزمن وإشكالات السياسة، فمجد القيم الإصلاحية والدعوات الثورية التي تسم أمل الشباب وتطلعاتهم، وكأننا بالشاعر قد اتخذ من القصيدة أداة ناجعة للدعوة الإصلاحية النهضوية، والتوعية الدينية والسياسية المنسجمة والسياق التاريخي للمغرب في عهد الحماية الفرنسية، مما أكسب الشعر “العلالي” نزعة خطابية تكاد تقترب من الأسلوب النثري المألوف، يقول في قصيدته “المتنبي شاعر الدهر” موجها خطابه إلى الشاعر العباسي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس:

حفلت بالواقع المحسوس تحسبه *** سر الحياة ولم تحفل بما حجبا

وقد رأيت احتفاء الناس قاطبــة *** بالمال يعلون مولاه وإن سلبا

فجلت باب ملوك الصيد تسألهم *** بالشعر يمنحوك المال والرتبا

تذكرنا هذه الأبيات وما يماثلها في شعر علال الفاسي باللغة النثرية التي تتوسل بمختلف الأدوات المعجمية والتركيبية و”المنطقية” لتحقيق الانسجام والتناسق بين “مضامين وأفكار” النص، لأن المرمى هو إقناع المتلقي بنبل الرسالة الوطنية، وجعله سر اللحظة الخاصة التي يمر بها الوطن، صحيح أن اللغة الشعرية لغة إيحائية تصويرية تعددية.. غير أن الشاعر ما كان له إلا أن ينتقي بوعي صوغا فنيا يوازي حقيقة السياق التاريخي المخصوص، الذي تعبأ فيه كل المواطنين باختلاف انتماءاتهم وانشغالاتهم الفكرية والجمالية.. من أجل إنجاز نهضة تحررية، والوضوح أيضا نصيب من الجمالية والبلاغة النوعية، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار المجال التداولي للقصيدة الثلاثينية لمغرب القرن العشرين.

إضاءة حول الرومانسية المغربية:

تمثل الرومانسية مرحلة أو خصيصة فنية فارقة في مسيرة التطور الإبداعي العالمي، بقدر ما أنها سمة جمالية تحضر في مختلف النصوص الإبداعية والشعرية على وجه التحديد، مما حدا ببعض الدارسين إلى القول بأن أية قصيدة شعرية قديمة كانت أم حديثة، لا بد أن تتضمن قدرا من النزوع الرومانسي والمسحة الذاتية المغلفة “بالنظرة الوجدانية”، التي يطل الشاعر من خلالها إلى الكون والحياة. ويعد عبد الكريم بن ثابت من ضمن الشعراء الذين أغنوا الديوان المغربي بالإنتاجات الفنية الزاخرة بالجمال، مثلت قصائده المرحلة الرومانسية للشعر المغربي، وهي القصائد التي حفلت بالقيم الإنسانية الرفيعة والتعبير عن حقائق الفرد والمجتمع من زاوية فنية، تستلهم الصيغ المجازية العذبة والصور البلاغية الحالمة بالحق والخير والجمال، مشكلة مرآة تعكس الواقع المغربي وهو يئن تحت وطأة الاستعمار الأجنبي، وما يرمز إليه من قهر واستغلال. يرشح ديوان هذا الشاعر المتميز “الحرية” بالقلق الشعري الذي يسائل الذات والآخر، وتتراوح قصائد الديوان بين الشعور باليأس والإحباط وبين الإحساس بالأمل والفجر المشرق، يقول الشاعر في قصيدة “حياة”:

ســــتذهب كل الرؤى مثلــما *** ستذهب أحلامنا في الوجود

ستمضي مضي النسيم العليل *** وتفنى فناء ابتسام الوليــد

وتهب أفكارك الحـــــــافلات *** بكل قديم وكل جديـــــــد

إن هذا المقطع وغيره من النماذج الشعرية لعبد الكريم بن ثابت، يعبر بجلاء عن مرحلة هامة من شعرنا المغربي الحديث، إنها الرومانسية بأبعادها الإنسانية الهيكلية، بميسمها الوطني النوعي، المتمثل في المسحة الدينية ووقار الملمح، إنها الوجدانية التي لا تحلم إلا بمقدار وتستحضر الهموم الفردية والذات الجماعية الباحثة باستمرار عن معنى الوجود. وهكذا ينتمي عبد الكريم بن ثابت إلى كوكبة شعراء الأربعينيات من القرن الماضي، الذين أثثوا الفضاء الثقافي المغربي بشعر شفاف بالغ العذوبة، يمزج بين الصيغ اللغوية المشاعة، متجنبا التشكيلات الإيحائية “الغريبة”، وبين المعاني الإنسانية السامية من منظور فني يتأمل الذات المتصارعة مع الآخر.

حول معوقات الانخراط في التجديد:

عرف الأدب المغربي في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي مبدعين كبارا في مجال القول الشعري، ساهموا في تحقيق انعطافة محورية في مسيرة إبداعنا الشعري الحديث، دون أن يتسنى لهم الانخراط في التجديد أو الحداثة بمفهومها الديناميكي، وقد توقف الناقد محمد الميموني مليا عند أحد هؤلاء الشعراء بالتحليل النصي والمساءلة الفنية، وهو الشاعر عبد القادر المقدم الذي ترك ديوانا شعريا فارقا في مسيرة حركية الشعر المغربي الحديث، وبغض النظر عن التيمات / الموضوعات التي حظيت باهتمام الشاعر في مرحلة نضجه الإبداعي، حيث الخروج عن المحيط الفردي المحدود والانفتاح على الفضاء الإنساني العام، فإن قصائد عبد القادر المقدم في مجملها تتشكل من الأساليب الخطابية والصيغ التقريرية المتوجهة رأسا إلى ذهن المتلقي وعقله، بهدف البيان والإقناع، في شبه غياب التركيب الشعري البلاغي الذي يتوخى وجدان المخاطب وروحه وذوقه، وكأن هاجس التوصيل هو الإطار الذي تحكم في مجمل الإبداع الفني عند الشاعر. يقول عبد القادر المقدم مخاطبا روح غاندي:

يا شبه معصوم أشعبي مدرك *** آمالــــــه أم حظه مستدبــــــر

أم جيله متهاون متوكـــــــل *** بحلي المجنون مقمــص متدثر

أم أنهم يستلهمون تقدمــــــا *** وهم قـــعود عن علاهم صبـــر

أم هم عبيد قانعون بعيشهم *** في الأسر لا يرضون أن يتحرروا

إن ملازمة الشاعر والناقد محمد الميموني لشعر عبد القادر المقدم والتعاطي معه قراءة وتحليلا، جعلته يستنتج ظاهرتين فنيتين جديرتين بالتأمل، الظاهرة الأولى تتجلى في تدبيج الشاعر نفسه بعض قصائد ديوانه بمقدمات نثرية، تلقي الضوء على مناسبة القصيدة والدواعي التي كانت وراء كتابتها، وهي مقدمات تطفح بنفس شعري ملحوظ وتعبير فني راق، وذلك من قبيل المقدمة التي خصها لقصيدة “وحي شفشاون”:

“مهبط شبحي ومنبت أحلامي الناعمة التي لا تفتأ براعمها تنعشها أشعة الحياة فتنمو باطراد.. وتشذ بها أنامل الأيام الحكيمة. لي معها موعد مضروب ليوم تتوالى فيه على أطياف الأمل المتوالية، صياح تتساقط على قمم جبال ثلوج المشيب الزهرية، وقتذاك أنثر عبرات الوداع لأسمع عالمي نشيدا من الحنين العبقري على أوتار الجنون الشريف”.

تصور هذه المقدمة الإطار بصفاء بديع الذائقة الشعرية الرفيعة، التي تتجذر في جوهر الشاعر، وتتمظهر عبر المفردات المعجمية والأساليب النحوية المتقنة، والصور الفنية المتساوقة، بل إن هذه المقدمة وما يماثلها تقوم دليلا موفقا على التناغمية المثلى الحاصلة بين المضمون المعبر عنه، والتشكيلات الجمالية المتوسل بها، وهو المطلب الإبداعي الذي يتشوق إليه كل فنان مدرك لآليات الخلق الجمالي. والظاهرة الثانية التي وسمت الكتابة الشعرية عند عبد القادر المقدم هي ظاهرة النثر الفني أو “قصيدة النثر”، وإذا كان الناقد محمد الميموني فضل أن يظل أمينا لطبيعة الموضوع المعني بالمقاربة حريصا على تفادي الخروج عن حدوده المسطرة منهجيا: أي التعاطي مع النصوص الشعرية بحصر المعنى، خاصة وأن تجربة قصيدة النثر في الشعر المغربي الحديث تستدعي بحثا مستقلا، من أجل تقييم أبعادها الجمالية ومرتكزاتها الموضوعية، فإنه قدم بعض نماذج هذا النوع من الخطاب الأدبي، الذي تفوق فيه الشاعر إلى جانب آخرين وعلى رأسهم الشاعر الكبير محمد الصباغ ، وكمثال على “قصيدة النثر” عند عبد القادر المقدم نورد مقطعا من قصيدة “روح وظلال”، يسأل فيها الشاعر عن السر الذي يجعل العصفورة تنتقل بين أغصان الشجر:

من غصن إلى غصن تتفقدين أمرا لا يدركه سواك

متنسمة بقايا من شذاه الموهوم

وربما كان في الوهم غلالة للروح الولهى

بلا كبير عناء بحثا عن رمز يشير إلى مقر الحبيب

أو يدل على سبيل تنسجم روائحه المنعشة.

فإذا كانت المقدمات والمداخل التي خصها الشاعر لبعض قصائده قد صورت مدى شاعريته ورهافة إبداعه، فإن نثره الفني بدوره يجسد هذا المنحى الفني الجميل، حيث حركية الصور البلاغية والنفاذ إلى أعماق الطبيعة، واندماج الذات بالموضوع واعتماد الإيحاء والتصوير بديلا عن التقرير والإبلاغ، وقد أفضت هذه الملاحظات السديدة بالناقد إلى طرح سؤال صعب وهام وهو: ما الذي منع شاعرا من حجم عبد القادر المقدم من الانخراط في تيار التجديد؟ لماذا تحفل قصائده المنثورة ومقدماته التي استهل بها بعض إبداعاته الشعرية بأبعاد جمالية رحبة ترشح بالألق التعبيري، في حين يطغى على قصائده الشعرية ذلك النوع من التقريرية والمباشرة؟ ما هي العوائق المعرفية والجمالية التي حالت دون أن يتأثر بحركة الحداثة بالمشرق العربي؟ هل يعود ذلك إلى السياق الثقافي العام الذي ميز المغرب في النصف الأول من القرن العشرين؟ وهو سياق التقليد والمحافظة وهيمنة القيم الدينية بمفهومها السطحي، حيث لم تجعل المغرب آنذاك مهيئا لتمثل قيم الحداثة والتجديد؟ أم أن الأمر يعود أساسا إلى هيمنة نموذج الشعر العربي العمودي التقليدي؟ الذي يفرض على المبدع شاء أم أبى صيغا تعبيرية ومعجما نوعيا وظواهر فنية مكرورة، تستدعي نظما شعريا كلاسيكيا؟ أم أن هناك عوامل أخرى تتطلب الاستقصاء والاستجلاء؟ مهما تعددت العوامل وتنوعت المعوقات التي حرمت بعض الشعراء المغاربة ومنهم عبد القادر المقدم من معانقة مستلزمات الحداثة الشعرية، فإن هذا الأخير ظل يتراوح بين اتباعية الشعر العمودي التقفوي وإبداعية النثر الفني!

حين يخضع الشعر المسلمات المجتمعية للمساءلة:

يعد الشعر تعبيرا لغويا فنيا عن مطلق التجارب البشرية، مما يجعله يختزل وبإيحائية غنية كل القيم والرؤى والتطلعات التي تسيج المجتمع، وتشكل جوهر الإنسان وعمقه الأبدي، والشاعر وهو يعبر عن أحلامه وآماله وعذاباته الذاتية، يطمح إلى فهم العالم وتغييره جماليا، عبر مختلف المكونات والتشكيلات اللغوية والبلاغية الخفية والجلية. وفي هذا السياق شهدت البدايات الأولى للشعر المغربي الحديث (الخمسينيات من القرن العشرين على وجه التحديد) نماذج شعرية تضمنت عناصر الحداثة ومظاهر التجديد، سواء تعلق الأمر بمكون الرؤية، حيث الانفتاح على فضاءات خارج حدود الذات الضيقة، ومعانقة قيم المجتمع وانشغالاته، أو تعلق الأمر بمكون الأداة الفنية (اعتماد الصور الإيحائية واللغة الانزياحية، والتخفيف من ثقل الإيقاع المحافظ. ويعتبر الشاعر محمد السرغيني واحدا من الشعراء الذين أثروا القصيدة المغربية الخمسينية معنى ومبنى.

وقد قدم الكاتب محمد الميموني قراءة نقدية تذوقية وافية لبعض نصوص هذا الشاعر المجدد، متوخيا عبر ذلك اكتشاف ملامح شاعريته واستقصاء توجهه الحداثي، وقبل أن نتعرف على ميكانيزمات العملية التحليلية التي خصها الكاتب لقصيدة صدرت في يناير 1954 بمجلة “الأنيس” تحت عنوان “الميلاد الجديد”، نود أن نورد المقطع الأول منها:

في فجاج الزمان كفنت أيامي أودعتها اللحود الثقيلة

وتهافت كالقضاء على الماضي فقوضته فصار خرابا

ينعق البوم في مسارحه الثكلى فيشجي صداه عشب الخميلة

السكون الرهيب والوحشة الحيرى، تحيل الصفاء منه ضبابا

وأهم ما يطبع هذه المقاربة النقدية تجنبها أي ادعاء واهم بالحداثة، أو الاستقواء على النص بما لا يتناغم ومنطقه الداخلي المخصوص، بل إنها مقاربة تسائل النص الشعري في جزئيات بنيته الفنية، لتجعل من مستوياتها الدلالية وأبعادها الجمالية في حالة انبجاس متجدد، وقد خلص الكاتب إلى معاينة البوادر والسمات المغايرة في القصيدة الخمسينية لدى محمد السرغيني، فعلى مستوى التيمات لا حظ أن الشاعر كان ينزع إلى إحداث نوع من القطيعة مع الماضي الذي يرمز إلى الثبات وجمود الذهنيات، وتجنب قدر الإمكان الموضوعات الموغلة في الذاتية الفردية، بهدف الانفتاح على هموم المجتمع والتطلع إلى المستقبل الذي يعد بأفق أفضل، وعلى مستوى الأدوات الفنية فقد عمد الشاعر إلى التخفيف من القيود الإيقاعية المتقادمة وتوسل بصور بلاغية أكثر كثافة وإيحاء، وكأن الرجة التي لحقت بقناعته الجمالية والفكرية التقليدية في طور النضج الفني، شملت وبنفس القدر نظمه الشعري. وإذا كنا قد سجلنا أثناء الحديث عن الشاعر عبد القادر المقدم، أن هذا الأخير لم يتمكن من الاستفادة من الحيوية الشعرية العربية، التي كانت تصل أصداؤها من المشرق إلى المغرب الأقصى، فإن محمد السرغيني تعاطى إيجابيا مع هذه الحركة الحداثية، فأثمرت نصوصا إبداعية رائدة، تلك الحركة الحداثية التي دعت إلى ضرورة إعادة النظر في فهم الذات ومساءلة المسلمات الفكرية، فبدون قلق فني ومعرفي وتحويل الثبات إلى تحول مستمر، لا يمكن إنجاز مشروع إبداعي تجديدي حداثي فاعل.

تقدم نبض الشاعرية على الأداة الفنية:

يجسد الشاعر عبد الكريم الطبال نموذجا صارخا للمبدعين المغاربة المحدثين، الذين أنجزوا خلخلة شديدة في سياق القصيدة المغربية المعاصرة، لوعيه المتقدم بحقيقة الأدوات الفنية ووظيفتها الجمالية منذ الخمسينيات من القرن الماضي، مما أكسب القصيدة الخمسينية للطبال بوادر التجديد والتمايز وإرهاصات التجاوز، وقد عثر الناقد محمد الميموني في قصائد هذا الشاعر المبدع على فضاء فني، أسعفه على تقديم قراءة نقدية تحليلية غاية في الدقة والرهافة، أجراها على قصيدتين رئيسيتين نشرتا سنة 1954، وهما: قصيدة “رياح” (مجلة المعتمد) وقصيدة “قيثار” (مجلة كتامة)، وقد استهل مقارنته النصية بمساءلة الكون الإيقاعي والصوتي بغية تحديد التناسج الذي جاء وليد الإنصات لنبض الشاعرية والإصغاء لأسرارها الدفينة، مما ينتج عنه ما يسميه الناقد بالمضمون الشعري، أي جماع المكونات والعناصر المشاركة في النشاط الإبداعي الشعري، بل إن التناسج في القصائد الجيدة لا يقتصر على هذا المنحى، وإنما يتجاوزه إلى الانسجام القائم بين المكونات الدلالية للبنية السطحية والبنية الشعورية الداخلية للنص الشعري، فقصيدة “رياح” التي مطلعها:

اهجري يا رياح معبد حلمي *** ودعيني في نشوتي وصلاتي

نموذج حي للبناء العضوي والتنامي الجدلي لمختلف العناصر والفعاليات المنصهرة، فالكلمة المحورية التي تشكل “العلبة السوداء” باصطلاح رولان بارت و”بذرة التخليق” كما يسميها الناقد محمد الميموني في قصيدة رياح هي “المعبد” وليس الرياح التي جاءت عنوانا للقصيدة، وقد لاحظ الباحث أن أبيات هذه الأخيرة تجسد دائرة دلالية صغرى تعكس “فاعلية الريح” و”سكونية” المعبد، وفي موازاة هذه الدائرة نجد على المستوى الوجداني نوعا من الاحتماء بالذات التي تواجه رياح المجهول، وهكذا يميز الباحث بدقة وظيفة الناقد المنحصرة في إدراك مظاهر النشاط الفني، دون تجاوز ذلك إلى “سبر أغوار آليات الفعالية الفنية” التي هي من اهتمام دارسي ظاهرة الإبداع الإنساني العام حسب وجهة نظره.

ومن ضمن التمظهرات الفنية التي تسم قصائد عبد الكريم الطبال الأولى (مرحلة الخمسينيات من القرن الماضي)، نذكر التراكيب البلاغية والتشكيلات التصويرية، إذ تكتنز نصوصه الإبداعية بالصور الشعرية التي تضفي قدرا من الغرابة على الكون النصي، وتخرج المفردات المعجمية من دلالاتها المألوفة إلى دلالات سياقية مصاحبة، وتنقل الرسالة الشعرية من وظيفة الإبلاغ إلى وظيفة الإمتاع، يقول الشاعر في قصيدة “أحلام”:

ليتني كنت دمعة في جفــــون *** العشب ألهو مع ألهبا والضياء

ليتني كنت بسمة في فم الفجـر *** فؤجلي الظلام عن دنيــــاي

ليتني كنت جدولا يتهـــــادى *** في خطاه كأنه في عــــلاء

فدمعة في جفون العشب وبسمة في فم الفجر وجدول يتهادى في خطاه، أساليب استعارية انزياحية تنزع نحو تجسيد المجردات في أبهى وأرق صورة، وإلى تشخيص معالم الطبيعة والاندماج في حناياها، فتنبجس البسمة من فم البحر، ويتهادى الجدول في خطاه، فتنفجر المستويات الإيحائية للواقع الفيزيائي المحسوس، تماما كما هو الشأن بالنسبة للإشراقات الرومانسية العالمية على يد ممثليها الأعلام: لامارتين وفيكتور وجو.. وكما يتجلى ذلك أيضا في الأعمال الشعرية الوجدانية العربية الحديثة، عند كل من أبي القاسم الشابي وإبراهيم ناجي وجبران خليل جبران وأحمد زكي أبو شادي وعبد الرحمن شكري..

خلاصة:

استطاع الشاعر والباحث المغربي محمد الميموني ضمن هذه المقاربات النصية لبعض نماذج بدايات الشعر المغربي الحديث، أن يعانق أبرز الدلالات والرؤى الإنسانية، التي تخللت مجمل هذه الأعمال، وأن يستشرف تشكيلاتها ومكوناتها الجمالية، جاعلا من القصيدة منطلقا محوريا للعملية التحليلية المحايثة للآليات النصية، مستجليا مظاهر شاعرية نصوص إبداعية طالما عانت ضروبا من الإهمال والإقصاء، متجنبا أي ادعاء بالتسلح بالترسانة النقدية الحداثوية. فهل مقصدية الكاتب عبر هذا المنحى النقدي تتغيا إعادة الاعتبار للنص الشعري المظلوم من قبل بعض النقاد والدارسين “المتخصصين”؟ أم أن الأمر يتعلق برسالة نقدية مستترة تستدعي ضرورة إعادة تنظيم البيت النقدي في الساحة الأدبية العربية والمغربية على وجه التحديد!؟