طقوس الإبداع: فوينتس، محفوظ واستر (2/2)

أفق يكتبه: صدوق نور الدين

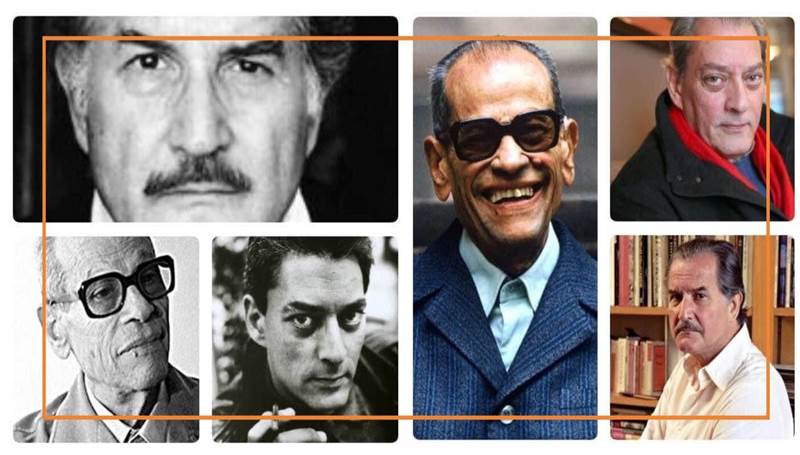

كارلوس فوينتس: “أنا كاتب صباحي”

شغل المنصب الديبلوماسي حياة الكاتب “كارلوس فوينتس”، ولم يتأت الفراغ منه سوى في(1971)، حيث استعاد الروائي طقوس الكتابة والإبداع في بيته بولاية “نيوجرسي” الأمريكية.

البيت فكتوري فسيح يقع في حي سكني قديم تزينه لوحات، تماثيل كولومبية وإسبانية تحيل على الخلفية الثقافية ل “فوينتس”، الذي يبدع من غرفة تطل على أفق جليدي. وتبدأ اللحظة الإبداعية في الثامنة والنصف صباحا، وتمتد إلى الثانية عشرة والنصف ليمارس بعدها هواية السباح. وأما بعد العصر فيوازي بين القراءة و المشي في مثلث ينطلق فيه من شوارع تضم بيوت أدباء وكتاب: من بيت “آينشتين” ، إلى “هرمان بروخ”، مرورا بـ”توماس مان”.

كان يكتب بالقلم وحال اكتمال النص يصححه و يرقنه على الآلة الكاتبة، إذ يصل ما يكتبه ذهنيا ست أو سبع صفحات و يرى “فوينتس” بأن كل من يكتب الرواية يقع في ” المشكلة البروستية”، حيث يعرف ما سيكتبه، و يندهش حال إبداعه:

” أن يعرف المرء ما هو مقدم على قوله، أن تكون له اليد العليا على المادة، وفي الوقت نفسه يكون لديه هامش حرية للاكتشاف و الدهشة و الاشتراط المسبق بحرية القارئ.”.

نجيب محفوظ : ” بدون الأدب لا معنى لحياتي”

يتحدد زمن الكتابة لدى “نجيب محفوظ” من خلال مرحلتين: مرحلة الوظيفة حيث يداوم من الثامنة إلى الثانية، ويبدع من الرابعة إلى السابعة. ومرحلة التقاعد(1971)، وتمارس فيها الكتابة ليلا. هذا الطقس يحافظ عليه “محفوظ” يوميا باستثناء الجمعة الذي يلتقي فيه الأدباء و المبدعين.

ويكتب “محفوظ” منذ السابعة عشرة من عمره تحت تأثير الأحداث التي يعايشها في البيت والمدرسة والعمل والشارع.على أنه يميز بين إبداعين: الإبداع في القصة ويتحقق بصيغة مباشرة ذاتية، في حين تتطلب الرواية اعتماد ملفات بحث وفق المتحقق في “الثلاثية”، وهي العمل الرائد الذي تدوول من خلاله اسم “محفوظ” بشكل عربي موسع.

ويدون “محفوظ” إبداعه على وجهي الورقة الواحدة ، ليقوم لاحقا بالتصحيح والمراجعة قبل الدفع بالعمل إلى النشر، ويرى بأن أول رواية أقدم على إنجازها “عبث الأقدار”. ويعترف بكون تجاربه الأولى في النشر لم تدر عليه عائدات مادية:

“.. نشرت حوالي ثمانين قصة بلا مقابل، حتى رواياتي الأولى نشرتها بلا أي مقابل.”.

وبدأ “محفوظ” قراءاته مبكرا ـ تحديدا ـ في سن العاشرة، فأفاد من كتابات “طه حسين” و”سلامة موسى” الذي استطاع النشر في مجلته “المجلة الجديدة”.

بول أوستر: القراءة بالأصابع

بدأ لاعب “بيسبول” و انتهى كاتبا. إلا أنه في حديثه عن طقوس الكتابة والإبداع لم يول اهتماما بالزمن و المكان، وإنما أغرق في الحديث عن الكتابة كما اختار ممارستها.

يكتب باليد موظفا قلما جافا، و عند التصحيح يؤثر قلم الرصاص، على أن تكون الكتابة في كراسات. هذه تستوقفنا ـ باستمرار ـ في رواياته:

“القلم أداة أكثر بدائية، تشعرك أن الكلمات طالعة من جسمك و أنك تحفر لها في الورقة”:

“أظن أني أرى في الكراسة بيتا للكلمات، مكانا سريا للتفكير و درسا للذات”.

أما والنص يكتمل، فيرقنه على الآلة الكاتبة الأثيرة لديه: “أولمبيا”.. هذه التي عمرت مدة أربعين سنة، إلى الحد الذي لم يعد يعثر معه على شريط حبرها. من ثم يقارن بينها وجهاز الكومبيوتر. فالآلة الكاتبة ترغم على البداية من جديد، وتفسح للأصابع كي تقرأ ما تخطئه العين من تكرارات وإيقاع منفلت، بينما الكومبيوتر يفرض إدخال التغييرات في الشاشة مباشرة، وطبع نسخة جديدة. ولعل الولع بالآلة الكاتبة مثل الدافع لإنجاز كتاب وسم بـ”قصة آلتي الكاتبة” برفقة الرسام “سام ميسر”، وأقدم على ترجمته “أحمد شافعي” أيضا. ويميز بول أوستر بين الخيالي وغيره بقوله:

“.. ولكن العمل الخيالي يتيح لك من الحرية والقدرة على المناورة أكثر بكثير مما تتيحه لك منهما الكتابة غير التخييلية”.

فما من كاتب فرض نفسه ـ وفق رؤيته ـ إلا وكان قارئا:

“.. لا أتخيل أن يصبح أحد كاتبا دون أن يكون في مراهقته قارئا نهما..”.

يتضح من استجلاء هذه الطقوس، أنها تتشابه، ذلك أن اللحظة الإبداعية تفرض على الذات زمنها ومكانها، مثلما نوعية الوسيلة التي يجدر اعتمادها بقصد الكتابة و التدوين.