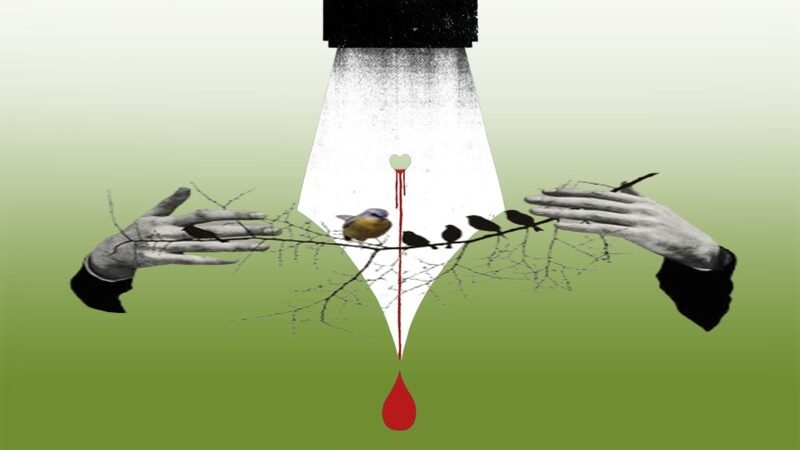

الاحتفال والاحتفالية.. بين صناع الحداثة وحرامية الحداثة

د. عبد الكريم برشيد

فاتحة الكلام

فعل الاحتفال، بالنسبة للاحتفالية، هو الصدق والمصداقية دائما، وهو التلقائية والعفوية، وهو الامتلاء والغنى، وهو الوجه الذي لا يخفيه القناع، ولا تغيره والمساحيق والأصباغ، وهو القناع الموقت،والذي قد يكون في الفن الجميل أصدق من الوجه الكاذب، وهذا الاحتفال هو فعل تام، وهو فعل كامل، وهو غير ناقص، وهو موجود بذاته وفي ذاته، وبهذا فهو بغير حاجة لترجمان خائن، ولا للوسيط متاجر، وهو لا يقبل التفويت، ولا يقبل التأجيل، ومن فاته فعل الاحتفال يقول احتفلت، احتفلت وجدانيا وروحيا وبالقوة، وينتظر أن تأتيه الفرصة من أجل أن يحتفل بالفعل

ومن طبيعة الفرح، في هذا الاحتفال الصادق، انه لا يخطئ عنوانه أبدا، ولا يتخلف عن زمنه، وهو يصل دائما إلى الموعودين بالفرح، من غير دليل ولا مرشد ولا GPS ولا أحد يمكن أن يفرح لك بدلا عنك، ولا أحد يمكن أن يفرح لك أكثر من فرحك بنفسك ولنفسك، ولا أحد يمكن أن يأخذ دورك، وينوب عنك في التعبير عن حالاتك الخفية

وبالنسبة للاحتفالي الصادق، فإن السائر في الطريق هو أدرى بالطريق، وأن صاحب الجرح أدرى من غيره بآلام وعذاب الجراح، وبهذا يكون من حقنا أن نتساءل

ــ من يصنع شيئا من الأشياء، ومن يؤسس فكرة من الأفكار، ومن يضيف للحياة حياة، وللجمال جمالا، هل هو نفس من يزعم خلقها وابتكارها، ومن يدعي اكتشافها واختراعها وتركيبها؟

— وهل هو نفس من يدعي وصلا بالأفكار الجديدة وبالاختيارات الصائبة وبالحالات الصادقة؟

— وهل هو نفس من يفاخر بها، بدون وجه حق، وهو من يتاجر بها وفيها في الأسواق السوداء، مع أنها ليست من عنده؟

— وفي المسرح، هل يمكن أن ندعي فعل التجريب، نظريا وافتراضيا، من غير أن نحيا تجربة الحياة وتجربة التفكير وتجربة السؤال، ومن غير أن تكتوي بحرقة السؤال الحارق، وأن نعيش تجربة المخاطرة الفكرية والعلمية والجمالية؟

لا رهبانية في العشق

يقول العامة في وطني (الكلام بين شخصين اثنين والشخص الثالث بينهما فضولي) وهذا الثالث قد يكون اسمه الوسيط، أو يكون يكون اسمه السمسار، أو يكون اسمه الناقد المزيف، أو يكون اسمه المترجم الخائن، وهذه الوساطة الزائدة والمزيفة، والتي قد يكون لها وجود في الدين ايضا، كما قد يكون لا وجود في مجال الفكر والآداب والعلوم والفنون والأخلاق، يظل وجودا زائدا وبلا معنى، وبالنسبة الاحتفالي، أسوأ رجال الدين هو ذلك الكاهن او الراهب الوسيط، مع أن الله اساسا محبة، وفي الحب لا مجال لوجود وسيط، وعليه فإن محبة الإبداع الأدبي والفني لا تحتاج أيضا إلى وسيط، ولا تحتاج إلى ترجمان يمكن ان يفسر لك الماء بالماء، أو يريد أن ينوب عنك في احساسك بالناس وبالكلمات وبالاشياء

واذا كنا نقول (لا رهبانية في الدين)، فإنه من الضروري والمنطق ان نقول أيضا (لا ربانية في الفكر) و(لا رهبانية في العلم) و(لا رهبانية في الفنون الجميلة)

وفي الاحتفالية، والقائمة اساسا عل المحبة وعلى المشاركة وعلى الأقتسام وعلى الحوار، فإن الراهب الوسيط يظل بل معنى، وهي بهذا فعل جاد ومتجدد للبحث عن المعنى، الشيء الذي يجعلها لا تصدق ولا تثق بمن يزعم انه يمتلك وحده المعرفة، ويحتكر وحده العلم والحكمة، وفي مجال النقد الأدبي والفني، فإن أجمل وأصدق كل النقاد، هو ذلك القارئ الفاهم، أو ذلك القارئ الذي يسعى لأن يفهم ما يرى ويسمع، ويقرا فقط لا غير، والذي يقتسم معنا شيئا من فهمه، والذي لا يلزمنا بأن نقتنع ـ إجباريا ـ بما يقول وبما يكتب وبما يقترح، وهو من يشرككنا في عشقه للجمال، وهو من يصحبنا معه في بحثه عن الجمال وعن الكمال وعن النظام وعن الانسجام وعن المعنى، ومن طبيعة الاحتفالية، في فنها وفكرتها وعلمها، انها لا ترتاح، ولا تطمئن لذلك الناقد الوسيط، والذي ينصب نفسه قاضيا في العلم والمعرفة، والذي ينوب عنك، رغما عنك، في الرؤية والنظر، وفي الإحساس وفي التذوق الجمالي، والذي يتاجر في كل شيء، في الحداثة، وفي النضال، وفي التقدمية، وفي الإصلاح، وفي الثورة، وفي التجريب، ومثل هذا الناقد الذي (مالوش لازمه) كما يقول إخواننا المصريون، والذي يتاجر في (سوق الإبداع) ما علاقته وبالإبداع؟

ومن يتطفل على فعل الكتابة، والتي لها فرسانها ولها روادها، ما علاقته اصلا بهذه الكتابة؟

ومن يتطفل عن الحداثة وعلى ما بعد الحداثة وعلى فعل التجريب، هل هو نفس من اسس هذه الحداثة، وهل هو من عاشها في بيئتها وفي مناخها وفي سياقها وشروطها؟ وهل هو من عاش فعل التجريب في مختبراته؟

وهل هو من فكر وأكتب وابدع داخل الكون التجريب أعمالا تجريبية خقيقيك؟

ولقد أكد الاحتفالي دائما على أن من يردد اسم الحداثة، خارج كل شروطها وسياقاتها، وبغير مناسباتها، لا يمكن أن تكون اية علاقة بالحداثة، وقد يصح أن نقول فيه بأنه من ( حرامية الحداثة)

فعل التجريب بين التخريب والتهريب

الأصل في التجريب انه فعل يضيف للموجود موجودا جديدا، وأن تكون في هذه الإضافة نسبة اكبر من المنطق ومن العقل ومن الجمال ومن الكمال، وعليه، فإن كل (تجريب) يخرب الموجود، ويشوه الموجود، ويزيف الموجود، فإنه لا يمكن ان تكون له اية علاقة حقيقية، بالتجريب الخقيقي،وذلك في معناه الحقيقي

يقول المثل المصري الشهير (حاميها حراميها) وينطبق هذا المثل اليوم على كل الذين يظهرون بمظهر المدافعين عن الحق، وهم في الحقيقة يمارسون الباطل، يمارسون التخريب، ويمارسون السرقة، ويمارسون التزوير، ويمارسون اللعب بالأدوار وبالكلام والأسماء بالوجوه وبالأقنعة، ويزايدون الشعارات والمفرقعات اللفظية، ومن هنا، يمكن أن نقول ما يلي، قد يوجد الحرامي في زي المحامي، وقد يوجد الجلاد في ثوب القاضي أيضا، وقد يوجد السفيه في زي الفقيه، وهو موجود فعلا، وقد يوجد المخبر خلف قناع كثير من الذين يشتغلون بالخبر، وما أكثر المتسللين إلى مهنة الصحافة وهم في الحقيقة يمارسون مهنة أخرى، وقد يوجد كثير من الدجالين في أزياء العلماء، وفي أقنعة الزعماء والحكماء والمتنبئين، وقد يوجد الجلادون في أزياء القضاة، ولهذا فقد ميزت الاحتفالية دائما بين الاحتفال الشعبي وبين الطقس الديني وبين الظهور بالوجوه السافرة والمكسوفة في الاحتفال العيدي وبين الظهور بالأقنعة في الكرنفال المقنع

ومن حقنا أن نخاف دائما، ليس من (الحرامية) الذين نعرفهم، ولكن من كل أولئك الآخرين الذين لا نعرفهم، والذين يختفون وراء قناع الفلاح والصلاح، والذين يزعمون أنهم حماة الحقوق، وأنهم اشتراكيون، وأنهم تقدميون، وأنهم حداثيون، وأنهم علمانيون، وأنهم ديموقراطيون، وأنهم وطنيون، وأنهم قوميون، وأنهم ليبراليون، وأنهم منفتحون ومتسامحون، وأنهم من أنصار الحوار، وأنهم من أهل التعدد والاختلاف، وأنهم تجريبيون، وهم في الواقع عكس ما يدعون، وعكس ما يزعمون، وهم في حقيقتهم الخفية والمهربة مستبدون وأنانيون واستئصاليون وعشائريون وسلفيون ومنغلقون على أنفسهم الضيقة، والأصل في هؤلاء (الحرامية) أنهم يقولون ما لا يفعلون، وأنهم يظهرون غير ما يخفون، وأنهم يكتبون غير ما يعتقدون، وأنهم يرفعون شعارات اليسار، ولكنهم لا يمشون إلا في أقصى اليمين، ويتكلمون ويكتبون ـ نظريا ـ عن اليسار وعن الاشتراكية، وهم ينعمون ـ عمليا وحسيا ـ في نعيم اليمين وفي (خيراته) وصناعاته واختراعاته

و(حرامية) الحداثة، هم بالتأكيد أصدقاء ورفاق مهربي الحداثة، وهم أنفسهم تجار (خردة) الحداثة، وهم كذلك سماسرة هذه الحداثة التي ليس لها وجود، إلا في الوهم، ولا شيء اليوم حقيقي في مزاعم (حرامية) هذه الحداثة ـ الشبح، ولا شيء منطقي في شعاراتهم وفي إعلاناتهم الإشهارية الملونة بكل الأصباغ البلاغية المختلفة، فهم يروجون لكلمات مصطلحات مفاهيم يجهلون معناها الحقيقي، وينظرون للقمع والتخلف، من حيث يعلمون أو لا يعلمون، ويعتدون على قدسية اللغة، وعلى شرفها، ويحولونها إلى مجرد لغو، ويدفعون بالكلام ـ أو بما يمكن أن يشبه الكلام ـ للصعود إلى هاوية الأمية والبطالة والفراغ والإسفاف، ويقولون أي كلام، كيفما كان، وذلك لتبرير هذا الخواء، ولتجسيد فراغ المجردات، وللدفاع عن الفوضى، والدفاع عن مرتكبيها ومقترفيها، وعن المستفيدين من بركاتها، وما أكثرهم اليوم في هذا الزمن الأغبر، إن فنهم (الحداثي) والذي يعتبرونه فنا (بديلا) ليس فنا على الإطلاق، وليس شيئا يمكن أن تكون له أية علاقة بالفن، لأنه يفتقر إلى أهم أساسيات الفن، والذي هو الجمال أولا.. جمال الكلمة وجمال المعنى، وجمال الصورة وما خلف الصورة، والأساس في هذا الجمال أنه امتلاء ثانيا، وأنه حرية وتحرر ثالثا، وأنه محبة وتسامح ثالثا، في حين أن هذه (الحداثة) الشبح، قائمة أساسا على الإقصاء، وأنها مبنية على كراهية الآخر، وعلى إعدامهم واستئصالهم، وهل هناك فنان حقيقي يمكن أن يرفع شعار الفن البديل؟

وهذا الفن الذي نعرفه اليوم، بكل إرثه المعرفي والجمالي المتعدد والمتنوع، ماذا نفعل به؟

هل نحرقه، ونحرق معه كل الضالين من الذين يقترفونه؟

إن هذه الدعوة الفاشية ـ لمعلوماتكم الخاصة ـ هي دعوة (حداثية) مزيفة، ومن غريب الأشياء أن صحافتنا الوطنية قد روجت لها بحماس، ناسية بهذا أن الأصل في الفعل الثقافي أنه تراكم وتكامل، وأنه تعدد وتنوع، وأنه ائتلاف واختلاف، وأنه حوار وسجال، وأنه فعل وانفعال وتفاعل، وليس إقصاء وليس اغتيالا، وليس حصارا نضربه على المجتهدين الآخرين، كما فعل وزير للثقافة في المغرب، وذلك في زمن من أزمان هذا العصر الجاهلي الحديث، والذي سادت فيه الظلامية المتوحشة في أجلى معانيها.

إن كل فن تسكنه الكراهية ليس فنا، وكل إبداع يؤثثه الانغلاق على الذات المعطوبة نفسيا وذهنيا وروحيا، لا يمكن أن تكون له أية صلة بروح الإبداع الحق، ولا بمعناه الحقيقي، وما هو إلا قشور زائدة وزائفة، وهو بذلك غريب عن روح الإنسان، وغريب عن روح العصر الحديث، والذي هو أساسا عصر العلم والمعرفة، وعصر التلاقي والتواصل، وعصر الابتكار والاكتشاف، ومن المؤكد، أن (الحداثة) لا يمكن أن ينتموا إلى هذه الحداثة الحقيقية، والتي لها وجود في جوهر اللحظة التاريخية؛ جوهرها الصلب، وليس في مظاهرها وظواهرها العابرة والهشة، والتي تراهن عليها اليوم جهات كثيرة، وذلك من أجل أن تظهر بغير وجهها الحقيقي، وبغير أسمائها الحقيقية أيضا.

ليس كل ما يقوله القولون حقيقي

شيء مؤكد أنه لا أحد يجبرنا اليوم، على أن نصدق كل ما يقال وكل ما يكتب، وكل ما تذيعه الإذاعات من أخبار، وكل ما تبثه التلفزات من مشاهد وصور، وكل ما تنشره بعض النشرات الحزبية من هلوسات ومن شعارات ومن هرطقات ومن مفرقعات كلامية فارغة، وما تطلقه من عناوين لا تعني أي شيء، خصوصا إذا كان معظم القوالين في ساحات القول، وكان معظم الكتبة في دكاكين الكتابة، من عصبة العسس، ومن زمرة الحرس، ومن فئة الهتافين، ومن المداحين المحترفين، ومن الشعراء المتكسبين، وكانوا من الانتهازيين والوصوليين ، ومن المضاربين في بورصة القيم الأخلاقية، أو كانوا من جنس (النكافات) ـ الوصيفات ـ في الأعراس، أو من فئة (الندابات) والنائحات في المآتم.

يقول المثل العربي (الزيادة في الشيء نقصان) وهؤلاء (القوالون) والكتبة لا يحسنون إلا الزيادة في كل شيء، وتضخيم أي شيء، فهم يجسدون الخواء، ويشخصونه في أسماء لا وزن لها ولا شكل ولا لون ولا طعم ولا رائحة لها، ويتمسحون بالأعتاب العالية، ويمدحون أهل الرتب السنية بشكل زائد ومبالغ فيه، مبالغ فيه لحد الكذب المفضوح، وينفخون في القرب المثقوبة، ويطلقون البالونات الملونة في السماء، ويسعون دائما إلى تبييض الفحم الأسود، وإلى غسله أيضا، وعليه، فإن أغلب المديح الذي تفبركه كثير من الحناجر ومن الأقلام ما هو إلا هجاء غير معلن.. هجاء الذات وهجاء الموضوع، وهجاء هذه اللحظة الملتبسة والغامضة والماكرة، والتي ضيعت معاني كل الأشياء، وضيعت قيمتها وقامتها، وضيعت ثقلها ووزنها الحقيقي، وكانت النتيجة أن اختلت كثير من المقاييس، وأصبح ( الخز) يعلو المياه الراكدة، وأصبح الدر كامنا ومختبئا في أعمق الأعماق البعيدة جدا.

ومثل هذا السلوك، يسمى الإسقاط ، بحيث نجد بعض المرضى يكرهون عيوبهم وعللهم في الآخرين، بعد أن يسقطوها عليهم طبعا، وبهذا يكره الجمل حدبته في الجمال الأخرى، وليس في ذاته، وتكره الشبكة ثقوبها في الغربال، وتعيره بذلك، وهذا ما يفسر أن نجد اليوم كثيرا من الظلاميين الذين يكرهون ظلاميتهم بشكل خفي، والذين يقاومون هذه الظلامية بألسنتهم وأقلامهم، وذلك بعد أن يروها مجسدة ومشخصنة في الآخرين، ولعل هذا ما يفسر أن نجد لازمة (الظلامية) تتكرر بشكل كبير في كثير من الكتابات التي تدعي الحداثة، وتتمسح بأعتاب الديموقراطية، ولهذا فمن الممكن أن نقول ما يلي:

ــ احذروا كل من يدعي الانفتاح الزائد عن الحد، وهو في حقيقته جسد مغلق على نفسه وعلى فهمه وعلى أوهامه.

ــ واحذروا كل من يتكلم عن الوطنية، ويشخص هذه الوطنية فيه وحده، ويجسدها في حزبه وفي ناديه، ويراها في آله وصحبه دون سواهم.

ــ واحذروا كل من يختزل الديموقراطية في سلوكه وتجربته وفي أدبياته، وكل من يرى أن الحداثة هي مجرد شذوذ في السلوك، وأنها انحلال أخلاقي ولا شيء غير ذلك، وأنها أزياء غريبة تلبس بشكل مقلوب، وأنها هجرة غير شرعية إلى اللغات اللاتينية، وإلى الثقافات الأخرى، وأنها مظاهر برانية ليس لها مضمون جواني، وأنها أقراط نسوية يضعها بعض الفتيان في الأذنين، وأنها رقص على الرأس، وأنها تنكر للأرض والعرض، وأنها هروب من القيم الدينية والحضارية لهذا الوطن، ولهذه الأمة.

Visited 52 times, 1 visit(s) today