قصص قصيرة على وقع البيانو

خالد بريش – باريس

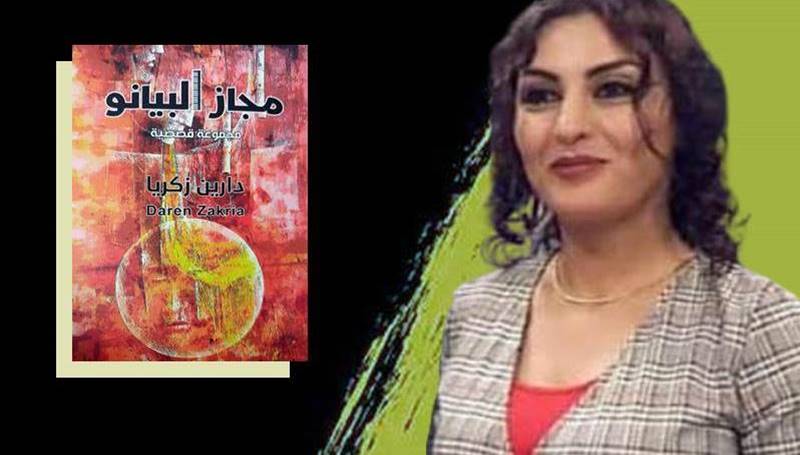

من عوالم الإبداع الشعري تُطلُّ المبدعة دارين زكريا على القراء بمجموعةٍ قَصَصِيَّة «مجاز البيانو »، التي صدرت مُؤخَّرًا في دمشق عن دار صفحات للدراسات والنشر، فتسجل من خلالها حضورها في عالم النثر، حاملة معها القراء في رحلةٍ تُشكل محطاتٍ في الحياة، إن كان عبر الأحداث المتوالية التي تضمنتها أقاصيصها، أو عبر الشخصيات التي وهبتها الكاتبة الحياة من خلال سُطورها، وبَعَثت فيها روحًا لتقول من خلالها كل ما تود قوله، مُضَمِّنةً إيَّاها رسائل خاصَّةً، بعدما غاصت في أعماق مآسي مُجْتمعاتنا المُهْترئة، وتوقفت كثيرًا عند الإنسانية التي ندَّعي أننا أهلها عربًا ومُسْلمين… إنسانيةٌ لا وُجود لها إلا في أحاديثنا، وانفعالاتنا، وبين سطورنا. بينما تغيب حتى عن أبْسط تصرفاتنا، وتغيب معها مُلحقاتها من أمومةٍ وطُفولةٍ وأُبُوةٍ وشعورٍ ومشاعر…

مجموعةٌ قصصيةٌ تُشْبهنا نحن جميعًا، إذ تقدمنا المبدعة دارين زكريا فيها على حقيقتنا كما نحن… بلا مُقبِّلات، أو أدوات تجميلٍ، ولا برامج فَلْترة وتحسين الصور كتلك المنتشرة على الشبكات العنقودية… وذلك لأنها لا تريد أن تبيع الوَهْمَ عبر سُطورها، وتصور الحياة مُخْمَلية كما في أفلام السينما… فنحن في الحقيقة سيؤون بحق أنفسنا، وبحق مجتمعاتنا، وحتى بحق ديننا الذي نتوارى وراءه، ونتشدق بقيمه ومُثله العليا، ومكارم أخلاقه التي يُنادي بها…!

كتابةٌ سَلِسَةٌ بديباجةٍ قويةٍ تحمل بريقًا خاصًّا، مُفْعمًا بمشاعر فيَّاضةٍ، تتسلل إلى القارئ بهدوءٍ، كما أرادتها الكاتبة تمامًا. فالكاتبة دارين زكريا تُجيد هذا النمط من الكتابة، الذي طالما مارسته في قصائدها، التي تُلاحقها ظِلالها في تفاصيل نثرها، وتفرض نفسها على نصوصها، إن كان من حيث الصور الجميلة والتوصيفات التي تتوالى محملة بكثيرٍ من التلقائية فتجعل النصَّ أكثر قُرْبًا من القارئ، أو من حيث تتابع الأحداث ألمًا وفَرَحًا، أو من حيث اللغة ونحتها بصفةٍ عامَّةٍ، والتي لا ينقصها أحيانًا إلا بعض السَّجَع والإيقاع لتصبح شِعْرًا…

مدخل إلى الأقاصيص

تبدأ الأقصوصة الأولى بمَشْهَدٍ عاديٍّ جدًّا من مشاهد المُجْتمع الغَرْبي، الذي أرادت الكاتبة من خلاله وَضْع نُقْطةٍ أوَّل السطر، مليئةٍ بالمشاعر الإنسانية، ولتخطو انطلاقًا منها في مسارات سَرْدها لأقاصيصها، مُسجِّلةً مَوْقفًا تضامُنيًّا مع الفتيات اللواتي يُقدمن حُبًّا صافيًا لا شائِبَة فيه، وصَبْرًا بلا حُدود، فيكون جزاؤهنَّ هِجْرانًا، وطفلًا يتركه أبوه، باحِثًا عن مَلذَّاته التي لا تنتهي في مكانٍ آخر…! لتنقلنا في قصةٍ أخْرى إلى عُمْقِ أعماق مآسي الشعب السوري، بسبب حَرْبٍ فُرِضت عليه، فحوَّلتْه من شَعْبٍ آمنٍ مُحبٍ للحياة يعيش بكرامته، إلى شعبٍ جائعٍ يعيش على المعونات، فيُجْبر الأطفال فيه على أن يمدُّوا أياديهم للناس لقاء لقمة خبزٍ. أطفالٌ بعُمْر الورود يجوبون الأسواق، أو يفترشون الأرض، ويبيعون المناديل الورقية والأقلام وبعض الأشياء الأخرى…! ويَحْمِلون بعدها إلى أهلهم بعض الأرغفة.

إنها مأساة جيلٍ هجر أطفاله دور العلم ومقاعد الدارسة، وحفظوا كالببغاوات كلماتٍ وعباراتٍ تُدِرُّ عليهم شفقة المارين، وتساعدهم على كسب ما يسد رَمَقَهُم وإخوتهم. مَنْظرٌ يؤلم كل من يراه، وفي قلبه بقايا من إنسانيةٍ…! إلا سيد البلد الجالس على عرشه، وداعمه المحتل الجديد الذي قتل وهدم المباني على رؤوس أصحابها…! ليجد القراء أنفسهم يرددون معها، وبالأخص الذين اضطروا إلى ترك أوطانهم (ص 43): « نلعن السياسة العالمية التي جعلتنا نترك ديارنا ونلجأ إلى أي مكان… ».

ما بين الخاص والعام

تضمنت الأقاصيص كثيرًا من البوح ومما تكنه الدواخل، يخرج عبر السطور على لسان الآخر بينما هو لسان حال الكاتبة، التي تخبرنا عن أشياء كثيرة تخصها، من بنطال الجينز، إلى الغربة وبداياتها، إلى قهوتها المُهَيَّلة الخ… وكذلك بعض الغَمْز واللمْز لعاداتٍ مُحَببةٍ وأخرى مُسْتَهْجنةٍ، فيُدرك القارئ من خلالها ما تحبه الكاتبة وما تكرهه. صحيح أنها في حد ذاتها تفاصيل صغيرة، ولكنها تأخذ في المجموعة القصصية مكانها وأبعادها، وتفعل فعلها لدى القارئ حاملةً إياه إلى « الهُناك »… حيث كانت الكاتبة يومًا، وولدت تلك التفاصيل زمانًا ومكانًا بحلوها ومُرِّها… الهُناك، حيث تتأرجح العادات الاجتماعية ما بين حُبٍّ وكُرْه.. وحلالٍ وحرامٍ.. وعَيْبٍ ومُحَبَّبٍ.. وما بين أن نفعل أو لا نفعل… وكلها أمورٌ تتناولها الكاتبة في أقاصيصها بهدوءٍ، مُلْقيةً عليها الضوء بشكلٍ مُباشرٍ، أو بالتلميح، مما يُغْرق القارئ في أسئلةٍ حول الصحيح والخطأ، ليُردد في النهاية مقولتها (ص 95): « هكذا تكبر العيب معنا كل شبر بندر، وتتحول إلى بعبع نخاف منه، حتى بعد الكبر »...

مواضيع الأقاصيص

تقدم الكاتبة دارين للقارئ عبر أقاصيصها طبقًا شهِيًّا من الأسئلة الفلسفية حول الكيان، والوجود، والإنسان، والإنسانية، وكل ما يتعلق ببني البشر من المشاعر كالسؤال المُلَخِّص للقضية الفلسفية الأكثر تعقيدا حول البقاء والكينونة والحب، (ص 21) « وماذا تعني ” فلسفة البقاء؟ ” أهي فلسفة الحب، أم فلسفة الكينونة، أم هي تجانس بين الفلسفتين »…؟ هذا في الوقت الذي تحاول فيه وفي أكثر من مكان من أقاصيصها التأكيد على شخصية المرأة واستقلالها وخياراتها وحريتها. فتتجلى المرأة الأنثى الإنسانة في سطور هذه الأقاصيص بشكلٍ واضحٍ، وتصورها الكاتبة لنا في كل حالاتها: عندما تشرب القهوة، وهي تشرب الشوكولاه الساخنة، وهي تستيقظ، وهي تفكر بالآخر حبيبًا كان أو وَطنًا، وهي تحاور بعينها من دون أن تتلفظ بكلمةٍ واحدةٍ، واصفةً ذلك في (ص 42)، « ما أبلغ لغة العيون، تستطيع أن تنبس فيها بكل ما تشاء دون خجل أو تقدير لأي كان، بإمكان نظرتك القول لمن يزعجك: أنت معتوه… أنت دنيء… »…

إنها المرأة الإنسانة في كل تقلباتها وكينونتها وجمالها: جسدًا، وروحًا، وعيونًا هامِسَةً، وقوامًا مَيَّاسًا… مجموعةٌ قصصيةٌ تحملنا إلى عمق مأساة السوريين في تغريبتهم ولجوئهم إلى البحر فيُصارعون أمْواجه، ليهربوا من جحيم نظامٍ أجمل هديةٍ يقدمها لشعبه، هي الموت غرقًا، أو تحت سِياط التعذيب والفَرْفَشَةِ والنَّعْنَشَةِ الوطنية، في مُنْتجعات الترفيه التي أنشأها لهم على امتداد تُرابِ وَطنهم…

المكان وخشبة المسرح

يلعب المكان في هذه المجموعة القصصية دورًا مُهِمًّا، كونه خشبة مسرحها وملعبها، ولكونه يُمثل «الهُنا»، عالم الغُرْبة والاغْتِراب، وأيْضًا «الهُناك»، مَسْكَنُ قلب الكاتبة وعالمه الأول… أوليس ابن سينا من قال بأن النفس تسكن الجسد البشري، ولكنها تبقى في حالة شوقٍ إلى عالمها الأول الذي أتت منه…؟ إنها قصة ترحالٍ ما بين باريس، وكولن، والخرطوم، وسويسرا، ودمشق، وغيرها من المدن… ولكل مدينة عبقها وقصتها. إنه سردٌ أقربُ في بعض جوانبه إلى دفاتر المذكرات التي يقوم بكتابتها البعض في أثناء تنقلهم عبر المدن. وقد استطاعت الكاتبة أن تجعل من هذا الدفتر مرآة واقعٍ مرٍّ لوطن أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه تحت احتلال… واقع تعيشه النساء في مجتمعاتنا الذكورية بامتياز، ومرآة تعكس ما لا يريد الاعتراف به كثيرون…

تحضر في سطور هذه المجموعة مجتمعاتنا بكل سلبياتها، ويحضر فيها كذلك كثيرٌ من الشخوص الذين من حولنا بسلبياتهم وإيجابياتهم. يحضرون أصواتًا وصُورًا وجملًا فَجَّةً أحيانًا، وجميلةً أحيانًا أخْرى… يحضرون ليكونوا شاهدًا علينا، فيضعوننا أمام المِرْآة لكي نرى أنفسنا بشكلٍ أفضل، ونرى كذلك عُيوبَنا التي نستحي منها بعيونٍ كبيرة… تقوم الكاتبة دارين بتعرية المَسْتور من حولنا، لعلنا نتغير، وتتغير بالتالي مشاعرنا المتوحشة، وتتبدل طبيعة الحلقات التي تربطنا كبشرٍ بِبَعْضنا… مُمَرِّرَةً عبر تفاصيل السرد كثيرًا من آرائها في الحياة والمجتمع بصفة عامَّةٍ، فتتناول فيما تتناول الدين « الإسلام »، الذي تقول عنه واصفةً حاله في مجتمعاتنا، وحال تعاليمه التي « نسيناها، كما الكثير من الوصايا والتعاليم الجوهرية وتمسكنا بالقشور، أي كما يقال ( مسكنا الدين من ذنبه) »…!

وخِتامًا نستطيع القول إن هذه الأقاصيص، هي في الحقيقة رواياتٌ مكتملة الأركان والعناصر، ولكنها مضغوطةٌ باختصارٍ شديدٍ، والمطلع عليها يجول في عوالم مختلفة، بل في رواياتٍ عديدةٍ، كل واحدةٍ منها بطعمٍ مختلفٍ، تدفعُ كل أقصوصة بعد الانتهاء منها القارئ إلى أن يطرح على نفسه تساؤلا:

– هل أصبحنا مُتخصِّصين في كتابة الآلام، وحفرها على صفحات الكتب…؟!

– أم أن الفرح بالنسبة لنا يخرج من أعماق وأكمام البؤس والآلام…؟!

الأيام وحدها الكفيلة بالإجابة عن ذلك، وتبقى مقولة الكاتبة في «ص 28 »، تداعب مخيلة القارئ حتى آخر حرف من هذه المجموعة « الحق وحش يخاف الكبار منه، أما الصغار من لا حول لهم ولا قوة فيتهامسون معه كلما سنحت لهم الفرصة »…