السؤال روح الإيمان: فصل الدّين عن الدولة وتحرير الحياة والمجتمع من سلطة النّص الدينيّ؟(3 ـــ 3)

لحسن أوزين

أولا : في سلطة النّصوص الدينيّة

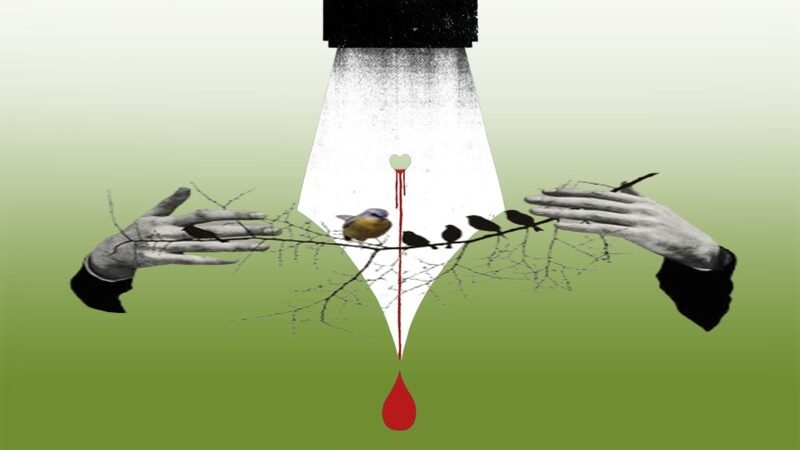

” إذا كانت دعوة الباحث دعوة للتّحرر من سلطة النّصوص، فالمقصود التّحرر من مفاهيم الهيمنة والشمول الّتي يضفيها بعضهم عليها وهم يفرضون تأويلاتهم وتفسيراتهم وحدها. إننا ندعو إلى ضرورة التحرر من عبودية القراءة النصية الحرفية، وبضرورة التأويل بحسب رؤية تاريخية موضوعية للنص وفي ضوء ما تحقق من تطور وتغير في الأزمنة والأحوال ومناهج التفكير.”1

لم يكن نصر حامد أبو زيد متهورا ولا مسكونا بالهواجس الإيديولوجية في تناوله العلمي لمسألة التحرر من سلطة النصوص الدينية سواء في كتبه البحثية، أو في نقاشه الفكري الأخلاقي مع أهل وعشيرة القتل والتكفير. فالرجل التزم المنهجيات الحديثة في العلوم الإنسانية والاجتماعية، في أسسها المعرفية وأدواتها المفهومية والمنهجية. وفوق ذلك فهو صاحب مؤهلات معرفية و فكرية علمية، وقناعات سياسية جعلته موضوعيا في سيرورة النهوض المجتمعي، والتنوير الفكري، والتقدم الاقتصادي. بمعنى أنه يرى نفسه عنصرا فاعلا في امتداد حلم النهضة بمشروع مجتمعي متقدم على كل المستويات، ومتحرر من الاستعمار والصهيونية والاستبداد بمختلف أشكاله من التجريم السياسي الى التحريم الديني. لذلك لم يكن متعسفا ولا متحاملا في نقده للخطاب الديني وهو يعري منطلقاته الفكرية وآليات اشتغاله الإيديولوجية، خاصة في بناء سلطته- الخطاب الديني- انطلاقا من استغلاله الإيديولوجي للنصوص الدينية بما يقوي مواقعه الاجتماعية و مصالحه المادية والرمزية، ومكانته الاعتبارية في الانتظام المجتمعي والصراع الاجتماعي السياسي.

وانطلاقا من هذه الرؤية الإستراتيجية في البحث والتفكير النقدي والكتابة العلمية أدرك أبو زيد خطورة سلطة النصوص الدينية ليس فقط في إلغاء حضور الوجود الإنساني للشعوب العربية الإسلامية في التقرير وامتلاك زمام المصير، بل أيضا في إلغاء حركة التاريخ البشري بسطوة القداسة الإلهية التي هي في حقيقتها التاريخية و الاجتماعية السياسية ليست أكثر من تسلط استبدادي فكري وإيديولوجي قصد تغييب حق الوجود الاجتماعي والسياسي للفئات العريضة من المجتمع، أو ما يسميه الخطاب الديني: الرعية والرعاع. وضد هذه السلطة الدينية التي سيّجت نفسها بالقداسة كتب أبو زيد كتبا نقدية للخطاب الديني تبين حجم الكارثة التي تصيب إلغاء العقل والفكر والإنسان بذريعة النص المفارق للحياة والمجتمع ” تحددت قوانين إنتاج المعرفة في الثقافة العربية على أساس سلطة النصوص الدينية. وأصبحت مهمة العقل محصورة في توليد النصوص من نصوص سابقة. فإذا كان القرآن هو النص الأول والمركزي في الثقافة – لأنه استوعب النصوص السابقة عليه كافة- فقد تولد عنه نص السنة الذي تم تحويله بفضل الشافعي من نص شارح إلى نص مشرع . وعن النصين معا تولد نص الإجماع الذي صار نصا مشرعا أيضا ثم جاء القياس ليقنن عملية توليد النصوص.”2 وعلى هذه النمطية في التفكير والتعليم وعيش الحياة تمّ تطبيع مختلف التفاعلات والعلاقات المجتمعية في عملية البناء النفسي والذهني والثقافي الاجتماعي، في الوعي واللاوعي، تبعا لآلية الحفظ والتكرار والتلقين والتذكر للفردوس المفقود في العصر الذهبي.

وللخروج من هذا المأزق السياسي المتلبس بالمعتقد الديني تناول أبو زيد في كتبه النقدية سلطة النصوص الدينية من زاويتها اللغوية الثقافية مع استحضار كل السياقات البنيوية الداخلية والخارجية وفق منهجية النقد التاريخي بعيدا عن التصورات الأسطورية التي سادت تاريخ الثقافة العربية الإسلامية. وما سمح له بهذا التحليل النقدي تكوينه المعرفي والعلمي، حيث كان واعيا بالسيرورات اللغوية والدلالية والسياقية لعملية تشكل التصورات والمفاهيم الثقافية وفق قوانين تختلف عن قوانين العالم في وجوده المستقل، تلك التصورات والمفاهيم التي لا تعكسها اللغة بشكل آلي” ذلك لأن للغة قوانينها التي تختلف عن قوانين تشكل المفاهيم والتصورات في الوعي”3. وبالتالي كان مدركا لجدلية كيفية تشكل النصوص الدينية بفضل ما استلهمه من الدرس اللغوي والنحوي البلاغي القديم، خاصة نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني. وبشكل أساسي أيضا ما توفره المنهجيات الحديثة من إمكانات في الفهم و التحليل والنقد والتفكيك والتأويل. ” النص القرآني يستمد مرجعيته من اللغة لكنه كلام في اللغة قادر على تغييرها. وإذا انتقلنا إلى الثقافة مدلول اللغة قلنا إن القران منتج ثقافي لكنه منتج قادر على الإنتاج كذلك. لذلك فهو منتج بشكل لكنه في الوقت نفسه من خلال استثمار قوانين إنتاج الدلالة يساهم في التغيير وإعادة التشكيل في مجال الثقافة واللغة أيضا”4 وفق هذا التناول النقدي يفهم تحليل نصر حامد النقدي للخطاب الديني في تقنعه بقناع القداسة كآلية منتجة لنظام خطاب الحقيقة والسلطة الحاكمية التي تهدر بالكفر والردة أي صوت معارض اختلافي نقدي. وبناء على ما يؤسس لهذه المقاربة البحثية عند نصر حامد أبو زيد من خلفيات فلسفية معرفية ومنهجية دعا إلى التحرر من سلطة النصوص الدينية باعتبارها نصوصا تاريخية ” ليست النصوص الدينية نصوصا مفارقة لبنية الثقافة التي تشكلت في إطارها بأي حال من الأحوال. والمصدر الإلهي لتلك النصوص لا يلغي إطلاقا حقيقة كونها نصوصا لغوية بكل ما تعنيه اللغة من ارتباط بالزمان والمكان التاريخي الاجتماعي”. لهذا لا مبرر لإلغاء الإنسان كمشروع وجودي في اختيار وإنتاج مساره ومصيره في الحياة والمجتمع، كما لا مبرر لغوي ثقافي اجتماعي تاريخي في عبادة الماضي والعيش تحت وطأة سقف الشرط المعرفي والديني، والثقافي الاجتماعي التاريخي لما احتضنته سلطة اللغة الدينية في حرفيتها المفارقة المقدسة لعالم الصيرورة والتطور والتحولات…دون أن ينتبه الخطاب الديني الحديث والمعاصر إلى أن ” النص القرآني يستمد خصائصه النصية المميزة له من حقائق بشرية دنيوية، اجتماعية ثقافية لغوية في المحل الأول. إذ الكلام الإلهي المقدس لا يعنينا إلا منذ اللحظة التي تموضع فيها بشريا”5 . إلا أن الخطاب الديني المسكون بهواجس نزوة السلطة السياسية لا يرى في هذه الخلفيات المعرفية العلمية وفي أسس واليات المنهجيات الحديثة ما يطمئنه في تأبيد سطوته وديمومة تسلطه على العقول والقلوب، لذلك ينتصر زورا وبهتانا لسلطة النصوص الدينية في أسطوريتها المعرفية التاريخية وتحجرها في متخيل فترة سماوية خارج الزمن التاريخي الإنساني، حيث يمسك اليوم الميت بيد الحي منعا للعقل والإنسان في التفكير والوجود، ناهيك عن الاجتهاد في هذا الشأن.

” إن العودة للسياق الاجتماعي الخارجي، السياق المنتج للأحكام والقوانين وتحديد أحكام النص على ضوئها، يمكن أن يمثل دليلا هاديا لا لفهم الأحكام فقط، بل يفتح باب الاجتهاد لتطويرها على أساس تأويلي منتج. وإذا قرأنا نصوص الأحكام من خلال التحليل العميق لبنية النصوص- البنية التي تتضمن مستوى المسكوت عنه- فربما قادتنا القراءة إلى إسقاط كثير من تلك الأحكام بوصفها أحكاما تاريخية كانت تصف واقعا أكثر مما تضع تشريعا”6.هذه الجرأة في التحليل النقدي المؤسس على رؤية فلسفية معرفية ابستمولوجية ليست تجديفا ولا تهجما في حق المعتقد الديني بقد ما تسعى إلى الإسهام في المشروع الوجودي للإنسان العربي المسلم، دون خوف من سلطة النصوص الدينية التي سيدت نفسها بواسطة الاكراه والقهر والهدر لقيمة الانسان في الحياة الدنيا، وذلك لما تمليه المصالح السياسية والاجتماعية للذين يتسترون بلباس الدين. كما أن هذه الجرأة في التناول العلمي لنصر حامد تدل على تأسيس فلسفي فكري يتجاوز البعد اللاهوتي في الوعي والتفكير في الإشكاليات والتحديات المطروحة على المجتمعات العربية الإسلامية، حيث الكلي في التفكير للفكر الفلسفي النقدي، وليس لشمولية سلطة النصوص الدينية التي تهدر الإنسان والوطن والمواطنة، خاصة لغير المسلمين، فتغرق الجميع في مستنقع الطائفية والمذهبية والحروب الأهلية لحساب الانتماء العقيدي في حدوده الضيقة، كوصف في عقائده وتشريعاته لواقع قبلي، لا يمكن لهذا الوصف النصي أن يكون سقفا شموليا كسلطة دينية فلسفيا ولاهوتيا في ظروف وشروطنا التاريخية الاجتماعية الراهنة.” كل ما يتصل بجانب العقائد والتشريعات، الأحكام والحدود، من نصوص يدرجها الخطاب الديني في خانة الثوابت التي يجب أن ينقل فهمها عن الأسلاف.(لا اجتهاد في مجال العقيدة) هذا ما يعلنه الخطاب الديني متجاهلا أن العقائد تصورات مرتهنة بمستوى الوعي وبتطور مستوى المعرفة في كل عصر”7.

ثانيا : في الثوابت مرة أخرى

بناء على المعطيات السابقة تسهل الآن محاولة التفكير في التأسيس لأرضية فكرية سياسية تؤطر النقاشات الدائرة حول الكثير من المتغيرات والتحولات العميقة التي تعيشها مجتمعاتنا، وهي تحولات وهزات عنيفة تفرض علينا البحث النقدي الجدي عن إجابات موضوعية، واستجابات للتحديات المطروحة بدل السقوط في دائرة ردود الأفعال الانفعالية المهلوسة بالتكرار القهري لامتلاك الحقيقة المطلقة الشاملة والشمولية لكل ما يمكن أن يستجد في الحياة والمجتمعات. لذلك فإن نقاش الحريات والمواطنة كما هو متمثل مؤخرا في قانون الإرث والحريات الفردية… هو نقاش بين قوى البحث عن سيادة الإنسان من خلال الحضور الوجودي والسياسي للفئات العريضة من الشعب المهمش والمقصي إلى درجة الإلغاء، إن لم نقل الاغتيال الرمزي، من دائرة الحياة والمجال العام، وبين قوى الهدر والقهر لحياة و قيمة الإنسان، مع التغييب الكامل لما يمكن أن يجعل منه إنسانا سياسيا فكريا ثقافيا…

” الثبات قيمة تعني مقاومة التغيير والنفور من التطور، والتشبث بهذه القيمة يعكس بشكل لافت الدفاع عن مصالح قائمة في بنية الحاضر، مصالح يهددها التغيير ويقضي عليها التطور. ويقدم أصحاب هذا النمط من التفكير لتبرير مواقفهم، تأويلات للتراث الإسلامي وفهما له يجعله ناطقا بهذه القيم. وبعبارة أخرى يقومون باستخدام التراث الإسلامي، بل الإسلام نفسه استخداما نفعيا ذا طابع سياسي براجماتي بالدرجة الأولى.”8 إنه الاستغلال البشع للدين للتغطية على رعب الخوف من الحرية الذي يتهدد وجودهم كتسلط وقهر وتحكم في العقول والقلوب، لذلك ” يتسترون وراء قناع الحفاظ على الاستقرار، كما يتسترون أحيانا وراء عدم الاستعداد الذهني والعقلي”9. واليوم الدراسات النقدية التاريخية تؤكد بان الكثير من الثوابت هي مجرد تصورات ومعتقدات بشرية، استطاعت بالقهر والتطاول في الزمن مع القضاء على التنوع والاختلاف والتعدد أن تتلبس وجه العقائد المقدسة، وما عداها كفر وضلال. الشيء الذي يجعل خطاب الثوابت الديني والعرفي الاجتماعي يتصلب في وجه التحولات والتغيير، إنه ” الفارق بين الذين يدركون الإسلام بوصفه صيرورة تاريخية اجتماعية، استمرت ومازالت مستمرة بفضل انفتاح الدلالة والمعنى للنصوص الأصلية وما تحمله من مضامين وبين من يتصورون أن الإسلام هو الواقعة التاريخية الأولى للوحي. ويتصورون أن تحولاتها وانفتاحها محض ضلال وانحراف وتزييف يجب الخلاص منه”10.

لم يعد يكفي الحديث عن العلمانية بفصل الدين عن الدولة وترك المجال له، كسلطة نصوص دينية، مفتوحا على مستويات الحياة والمجتمع، حيث تتمكن هذه السلطة كتوسط إيديولوجي من التأسيس لعمق مجتمعي يكاد يعادل في مستواه البنيوي البنيات التحتية الموضوعية للتشكل الاجتماعي الاقتصادي. وسلطة النصوص الدينية هذه حين تتحكم في العقول والقلوب بالقهر والحرام، كمؤسسات خيرية اجتماعية ثقافية، مسيطرة على كل مفاصل حياة الأتباع من إفطار الصائم إلى رعاية التقاليد والثوابت والأعراف…، فإنها لا تفتح إلا أفقا واحدا، لهدر العقول والفكر والوعي والرغبة، أي شكلا استبداديا للاسترقاق السياسي والاجتماعي.