المسرح المغربي بين الثابت والمتحول

أحمد حبشي

اعتمدت مختلف الشعوب أشكالا تعبيرية في تفاعلها مع واقعها الخاص، سواء على مستوى عرض مختلف التصورات، بما يكشف عن معطيات الواقع وتمثلاثه المشتركة والمتباينة، أو على مستوى التعبير بصيغ متعددة متباينة الأشكال. فكان الشعر والحكي بمختلف أشكاله وصيغه، وكانت التلقائية المرتبطة بالفعل المباشر في تدبير اليومي وتصريف المشترك.

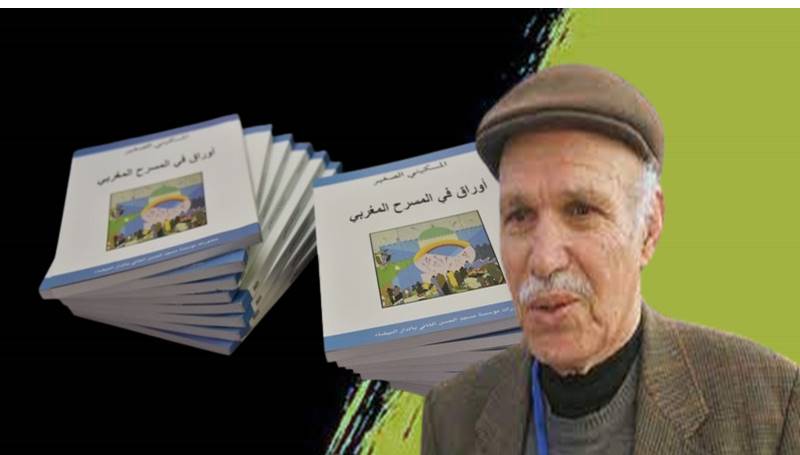

في مؤلفه الأخير “أوراق في المسرح المغربي”، سعى الأستاذ المبدع المسكيني الصغير، أحد الوجوه البارزة في التجربة المسرحية المغربية منذ ستينيات القرن الماضي، أن يسلط الأضواء على ما اعتبره أشكالا مسرحية عرفها المغرب قبل الاحتكاك المباشر بثقافة المستعمر والتأثر بأشكاله التعبيرية، وما حملته من خصوصيات في صيغها وبنياتها. وذلك في محاولة جادة لإبراز خصوصية التجربة المغربية في تأسيس شكل من أشكال التعبير يعتمد التشخيص والحوار الدرامي والساخر في ابراز المواقف من ظواهر اجتماعية أو انحرافات سلوكية. هي إضافة تأسيسية في نقاش ظل مفتوحا حول الخصوصية ومميزات التجربة الحياتية في أبعادها الإبداعية. وقد عرفت حدة التقابل فيه بين وجهات النظر المتباينة، حول جوانب في التحديد العام تخص الشكل وصيغة البنية الحكائية، وما بين الحكي القائم على الاسترسال والبناء الدرامي، والحكي التلقائي الموسوم بالعفوية والارتجال، وهو التبابين المحكوم بشروط المرحلة وظروف التعاطي مع كل أشكال التعبير.

فأشكال الفرجة كما عاشها الأستاذ المسكيني وعاينها في محيطه الخاص، حيث كان يقطن بالحي المحمدي، تناولها بالتحليل وانتهى في عرض تفاصيلها إلى أن المسرح بالمغرب كان في صيغته الأولى يعتمد التشخيص الفردي والحكي المفتوح على محيطه وشروط أدائه. فالحلقة كشكل فرجوي يعتمد التلقائية والارتجال، وهي الصيغة المسرحية الأولى في فن التواصل الاجتماعي والسعي لتحقيق بعض المرامي، كالسخرية من بعض السلوكات الفردية والجماعية، أو تعزيز مشاعر الأخوة والتضامن، وكذا تقوية المشترك في تعزيز الروابط التي ترسخ الشعور بالانتماء للوطن والمحيط الواحد.

“إنه المسرح الشعبي… مسرح الثقافة الشعبية الذي يعني الناس والحدث والمكان”، هكذا في تقديره شكلت تجربة الحلقة، التي مازالت قائمة في بعض المناطق والأحياء الشعبية، شكلا تعبيريا يقوم على التشخيص، مما جعله مقدمة لتبلور مختلف الأشكال المسرحية الأخرى التي تفاعلت مع تجارب وأشكال تعبيرية موازية وافدة أو منقولة.

ما يسجله الأستاذ المسكيني الصغير بحسرة، هو أنه على الرغم من المكانة التي احتلتها الحلقة كتجربة فنية، ساهمت في الرفع من منسوب الوعي الشعبي، وتقويم بعض السلوكيات بالسخرية منها واستهجانها، لم تحظ بالاهتمام وما تستحقه من الدراسة العميقة كتعبير فني ساهم في إغناء البعد الثقافي في البنية المجتمعية، وشكل مساحة للتوعية والترفيه بوسائل محدودة تفتقر للكثير من المقومات. إنه فقط يثير الانتباه دون أن يبخس المجهودات التي تم القيام بها من طرف بعض الدارسين والمثقفين المرتبطين بمجال الابداع المسرحي والمهتمين بتجدير أسسه الاجتماعية والابداعية.

وحتى لا يبقى التسليم، كما يقول الأستاذ المسكيني الصغير، “بأن الثقافة العربية لم تنتج في شقها المادي (بناية مسرحية) وفي مضمونها الأدبي (نصا مسرحيا)، أي شكلا يونانيا او أوربيا” بما يعني التشخيص من خلال نص بمقومات محددة، ووفق تقنيات الاعداد القبلي وحصر مجال العرض وتحقيق الفرجة. فإن الإقرار والكشف عن الأشكال التعبيرية الخاصة بكل مجموعة بشرية، وفق سياق تطور بنياتها المجتمعية وتأملاتها الفكرية في تفاعلها مع مكونات محيطها، تفضي إلى إبراز الخصوصية وتحديد مجالات التقارب والتقاطع بين مختلف الثقافات. وهي كلها معطيات يبرزها الأستاذ المسكيني الصغير كدواعي للإقرار بوجود “نماذج من أشكال الفرجة المسرحية” تتباين بتباين المعطيات التاريخية في بنية كل تجمع بشري وسياق تطور معطيات وجوده.

يستنج من كل ذلك أن اختلاف السياقات تفرز أشكالا تعبيرية ذات خصوصية وإن تقاطعت الغايات. كما يقوده التحليل في الدفاع عن الخصوصية، إلى عرض تجربته الخاصة مع ثلة من زملائه، فيما عرف وقدم للجمهور كمسرح ثالث، يختلف من حيث تيماته وأشكال عرضه، والذي اتخذ من الموروث الحكواتي المرتبط بالثقافة الشعبية وبأشكال التشخيص التلقائية والعفوية، وذلك من خلال “رموز ودلالات تتحرك خلف أقنعة الحيوان والجماد والنبات”، ومن خلال “رموز ودلالات الزمان والمكان والأسماء المكرورة في التاريخ والأخبار” وغيرها مما يشكل موروثا ثقافيا جمعيا أو مشتركا. وعلى أساس كل ذلك يبقى المسرح الثالث هو حامل لمشروع في غايته التأسيس لتجربة خاصة تحافظ على الهوية، وتحقق التقاطع مع الأشكال التعبيرية الأخرى كما صيغت في مختلف المجتمعات والتكتلات البشرية ذات المرجعيات العقائدية والتمتلات المشتركة.

وهو ما يعني في التحديد الخاص أن تصور المسرح الثالث ينبني “على ثلوثين رئيسيين يلعب فيهما الإنسان دورا محوريا” وهي الفكرة وتقيضها والفكرة الثالثة، حالات تفاعلية في فضاء ذي سمات هلامية، يحيل على الحاضر والماضي بما يحقق تفاعل الجمهور ويدنيه من معاني سياقات الأحداث والوقائع. وهو القصد في بناء فرجة المسرح الثالث. كما هو واضح في استقراء التعريف: “المسرح الثالث لا ينطلق من وحدة معينة هي التاريخ فقط بل يجعل هذا التاريخ وفق منظور زماني ومكاني”. أي يمتح من الواقع ويحيل على التراث. وبذلك ينخرط في تجربة تعبيرية خاصة تحاول ابراز خصوصية فعل المسرح المغربي في مراحل تشكل سماته ومظاهر تميزه، كما يشير إليها الأستاذ المسكيني بالحصر: المسرح الاحتفالي، مسرح المرحلة والمسرح الثالث. وهي تجارب قدمت أعمالا بصيغ مختلفة بأدوات التواصل المشتركة، معتمدة ذات المؤثرات المرافقة للحكي والمؤطرة لزمنه وحدود مكانه. تجارب في تقديره تشكل امتدادا لما يعتبره خصوصية هوياتية، ثوابت تحقق التميز وتأكد الامتداد لصيغ تعبيرية في الحكي وعرض الوقائع في سياقها المجتمعي الخاص.

لاستعادة هذا السياق يؤكد الأستاذ المسكيني على أربعة مداخل في التأريخ للمسرح المغربي: تجاوز القراءة الخارجية لتجربة متعددة الصيغ، تشجيع البحث الأكاديمي وتوفير مختلف الشروط للتفاعل بين مختلف الفعاليات، التعاطي بديمقراطية مع مختلف الفاعلين وتمكينهم من كل الإمكانيات، ثم تجاوز كل ادعاءات الاحترافية وكل ما يكرس الدونية، ويركز على النماذج الوافدة في سعي لتهميش كل ما هو محلي ووسمه بالفلكلورية. فاعتماد الصيغ التراثية وتقويم مناحيها التعبيرية بما يستجيب لمجمل التحولات، التي عرفتها البنية الاجتماعية العربية يكل خصوصياتها، تبقى هي منفذ للتحديث في مجال الحكي وتحقيق الخصوصية في كل مراحل تطور التجربة المسرحية المغربية، وتحصين تصنيفها من كل إلحاق أو تأثير وافد من بنيات ثقافية مختلفة.

تلك من أهمية الخلاصات التي يؤكد عليها الأستاذ المسكيني في مؤلفه، الذي اتسع لمناحي أخرى، كمسرح والطفل وحديث عميق حول الضحك ودلالاته المختلفة في البنيات المجتمعية وفق ما جاء في استقراءات العديد من المفكرين.