مع بول شاوول: عن العزلة والنساء وعلاقته بالمغرب والملك محمد السادس

عبد الرحيم التوراني

لا يذكر اسم “لبنان” إلا مقترنا بأدواره الرائدة في النهضة الثقافية والفكرية العربية. كما لا يحضر اسم “بيروت” إلا بتتويجها بوابة ومنارة مضيئة للحرية والتغيير. مركزا حاضنا جذابا بالتنوع، مشعا بالتعدد، مختبرا للإبداع والفنون، ومنبعا نابضا بالحياة والمحبة، وبالتقدم والتنوير وأسباب الابتهاج.

ولا تعلن بيروت إلا مسبوقة بتفاصيلها الاستثنائية، بنبض شوارعها وفضاءاتها الجميلة، وبأسماء فنانيها ومثقفيها ومناضليها، سواء كانوا من أبناء لبنان أو ممن لاذوا به، وهم كُثْر من كل الأقطار العربية. فلم تنجح كل النزاعات والصراعات الإقليمية المدمرة، والانكسارات والخيبات المتراكمة، في إطفاء شعلة لبنان التاريخ والحاضر والمستقبل الآتي، ولا تمكنت من إخماد جذوة “عروس الشام” المتوهجة عبر امتداد الأزمان.

***

هناك إجماع اليوم حول “أحد الأعمدة الثقافية الباقية في بيروت”، من ظل شاهدا على التحولات التي عرفتها هذه الحاضرة الغنية بالثقافة وبالفكر.. من ظل حاضرا صامدا، منذ ما قبل الحرب الأهلية وأثناءها وما بعدها (1975-1989)، التدخل العسكري السوري في لبنان (1976-2005)، واغتيال كمال جنبلاط (1977)، ثم الاجتياح الإسرائيلي والخروج الفلسطيني (1982)، إلى “اغتيال رفيق الحريري” و”انتفاضة 14 آذار” (2005)، إلى “ثورة 17 تشرين” (2019)، وانفجار مرفأ بيروت (2020)، وما تلى ذلك من انهيارات دراماتيكية أوقعت البلد في لجة دوائر مهولة، من تراجع متواصل وتدهور صادم وخراب مبين.

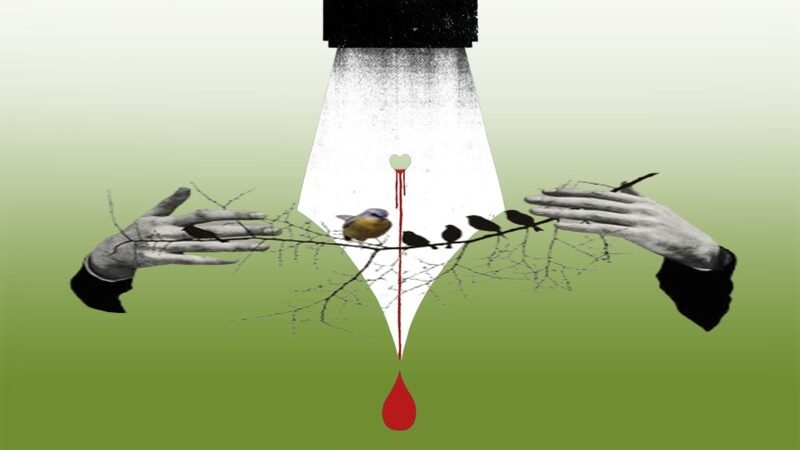

إنه الشاعر والمسرحي والناقد والمترجم بول شاوول، صاحب “أوراق الغائب”، و”بوصلة الدم”، و”أيها الطاعن في الموت”، و”كشهر طويل من العشق”، و”بلا أثر يذكر”، و”دفتر سيجارة”، وغيرها من الدواوين الشعرية والأعمال المسرحية والترجمات العديدة.

***

تلخص لنا السيرة الحياتية لبول شاوول، تجربة رفض وتحدٍّ لقمع منهجي مضاعف ومتنوع، عبر مواجهته الصريحة لمركب مصالحي، يتحالف فيه القمع الطائفي المقيت، مع استبداد السلطة المهيمنة واضطهاد الأصولية، مع قساوة مافيا أمراء الحرب الأهلية.

لا يعترف بول شاوول بسنوات العمر المتقدم، وقد أغلق قوس الثمانين، بل إنه يحتمي بمخزون فائض من روح التمرد وعزيمة وتفاؤل الشباب، وإن بدا أنه يتسلح بعزلة طوعية أو مستعارة، فلكي يحافظ على “بيروته” الخاصة، بيروت الماضي والأمس القريب، بيروت التي رأى النور بها أول مرة، بأحد أحيائها الشرقية (منطقة سن الفيل).. بيروت “التي في خاطره وفي فمه.. والتي أحبها ويحبها من كل روحه ودمه”.. بيروت التي صنعت منه في سبعينيات القرن الفائت زعيما طلابيا شجاعا مرموقا في جامعتها (كلية التربية)، يتقدم الاحتجاجات والتظاهرات وسط ساحاتها وشوارعها، كما شهدته وشهدت له، فيما بعد، مثقفا بارزا من أبنائها المخلصين الأوفياء.

منذ لجأ بولس، (كما يناديه أصدقاؤه المقربون)، إلى “منطقة الحمرا” في عز شبابه، خلال الحرب الأهلية، ظلت “الحمرا”هي مسكنه وملاذه الأخير. هنا بـ”منطقة الحمرا” عاش ويعيش بول شاوول، إذ لم يغب عنها، ولم تطرأ بباله مطلقا فكرة النزوح منها ومغادرتها، حتى وصفوه أنه واحد من معالم بيروت ورموزها.. لقد صار يشبهها، أليست هي هويته وذاكرته وملهمته؟ هو من يمنح اليوم بعض المعنى والعطر الخاص لبعض الأمكنة التي يواظب على ارتيادها بالمدينة، إلى درجة أصبحت فيه زيارة بيروت من لدن كثير من المثقفين والصحفيين العرب، لا تكتمل ولا تصح ولا تجوز، من دون ملاقاة ومجالسة صاحب “بوصلة الدم”.

أنا أيضا اعتدت عند زيارتي لبيروت، أن أتجه أولا شطر “شارع الحمرا”، ومباشرة إلى مقهى الصديق العزيز بولس. هناك أجده، أمامه فنجان قهوة “إسبريسو”، وصحفه ومجلاته، بين شفتيه سيجار كوبي شبه مطفئ. وبين فقرة وأخرى قد يرفع بصره ليتسلى بالتفرج على “صهيل المارة حول العالم”.

حقا، إن بول شاوول “أسطورة حيّة”، وحالة خاصة من الشعر والألفة مع الناس والأمكنة.

ونحن نتجاذب أطراف الحديث، يشعرني بولس دائما بمحبته القصوى التي يخصني بها، صداقة امتدت منذ التقينا منذ أعوام فنمَت وتوطدت، كوني أنتمي لبلد يحبه ولا يكف عن مديح طبيعته وكرم أهله ومثقفيه. يسألني بول باستمرار عن بعض أصدقائه، حيث صارت له مجموعة من العلاقات الإنسانية والصداقات الجميلة مع شعراء ومثقفي المغرب. من بينهم: أحمد المديني، ومحمد بنيس، وعبد الإله بلقزيز، وعبد الكريم برشيد، وحسن نجمي… وآخرين. وقد تأثر بول شاوول كثيرا لما أخبرته برحيل الكاتب إدريس الخوري. لكنه عاد أكثر من مرة ليسألني عن أخبار صاحب “حزن في الرأس وفي القلب”، فأقول له: “لقد أخبرتك يا بولس من قبل بأن إدريس الخوري مات قبل عامين تقريبا”. لكن بول شاوول نسي، لا يود أن يصدق، أو لا يريد أن تسجل الذاكرة الموشومة خبرا يتصل بموت صديقه.

***

عند استضافته لي في شقته بآخر طابق من عمارة قديمة (الطابق الثامن)، في شارع غير بعيد عن الصرح العريق للجامعة الأمريكية، ووسط غابة من الكتب والمجلدات والأوراق والصور والملصقات، التي تملأ الشقة العجيبة، جلس بول شاوول أمامي. لم يحدثني عن الشعر ولم أسأله عن عالمه الشعري، فقد تذكرت أنه أسَرَّ لي، ونحن نجلس بمقهى “الروسا”، (الهورس شو سابقا) قبل ست أو سبع سنوات، أنه لم يعد يكتب الشعر..

قال بول شاوول: “منذ ما يقارب عقدا من السنوات لم أقل شعرا. ربما توقف لدي ما يسمى بالإلهام، ربما نفد مخزوني الشعري. قد يحدث أن لا يستطيع الشاعر الاستمرار في كتابة الشعر طيلة حياته”.

وأضاف: “في السنوات الأخيرة سحبتُ ديوانا جديدا من المطبعة، لما أعيد لي من أجل تصحيح البروفات الأولى، بعدما وجدتني أكرر في نصوصه تجربتي الشعرية. ورغم إلحاح الناشر، مع عدد آخر من الأصدقاء الأدباء، لم أقتنع برأيهم وإطرائهم، ولم أتراجع لأسمح بنشر ذلك الديوان”.

لذلك، كانت محبته الخاصة وحنينه الكبير للمغرب، هي مدخل هذا الحديث. إذ لم ينتظر بول شاوول مني سؤالا كي يشرع في حديثه النوستالجي عن المغرب الذي يحبه.

“في نهاية عقد السبعينيات سافرت إلى المغرب، كانت هي أول زيارة لي لهذا البلد الواقع في أقصى الخريطة العربية. وكانت مناسبة سانحة التقيت فيها بعدد من الأدباء والمبدعين والمفكرين المغاربة، من كتاب وفلاسفة وشعراء ومسرحيين وفنانين تشكيليين. هكذا أجريت حوالي 30 أو 25 مقابلة، نشرتها على حوالي عشرين حلقة في مجلة “المستقبل” التي كانت تصدر في العاصمة الفرنسية، وكانت وقتها المجلة الأولى في العالم العربي.

لقد اكتشفت هذه القارة التي اسمها “المغرب”، فالمغرب هو قارة في نظري، وليس مثل لبنان. إن لبنان بالنسبة للمغرب قرية، المهم هنا لا يهم المساحة والاتساع، بل الأهم هو هذا التنوع الكبير في الطبيعة وفي الناس، ومن طبيعة إلى طبيعة، إلى مدينة تختلف عن مدينة، حيث زرت أبرز الجهات والمناطق الرئيسية للبلاد، ومشيت بين أزقة وساحات ودروب المدن القديمة العريقة. لا أخفيك، لقد شكَّل المغرب بالنسبة لي اكتشافا هائلا ومذهلا. أيامها كانت مجلة “الثقافة الجديدة” في عزها، تحت إشراف الشاعر محمد بنيس، وأسس الكتاب والأدباء المتحلقون حول هذه المجلة ما سمي بـ”جماعة الثقافة الجديدة”، حيث وقفوا في وجه الكتاب الذين لا يوافقون الجماعة على اتجاهها. هذا يعني أنه كان هناك سجال كبير حول “الثقافة الجديدة” وما تطرحه، فيما يخص الحداثة وما بعد الحداثة والقديم، وهذا النقاش كان يوما ما يتفاعل بوضوح في كل العالم العربي، ومطروح بحدة في جل النقاشات العامة والخاصة أيضا.

في تلك الزيارة للمغرب، تعرفت لأول على أصدقاء من أدباء وفناني البلد، مثل الكاتب إدريس الخوري، الذي اكتشفت لما اجتمعت به، وكأنما كانت هناك صلة وطيدة بيننا، صلة قديمة غير مخفية، لدرجة أني قمت بزيارته في البيت الذي كان يقطن به، بحي المحيط، وجالسته في البار الذي اعتاد “بّا دريس” الجلوس به. في هذه الجلسات صرنا أصدقاء والتقيت بصحبته بمحمد زفزاف وأحمد الجوماري… وغيرهما من الشعراء والكتاب، الذين نشأت معهم علاقة جيدة، لأني كتبت مقدمة متميزة عن المغرب، كانت مقدمة مخلصة وصادقة وإيجابية عن ثقافة البلد. وفي السنة الموالية (1979)، ظهرت تلك المقابلات ضمن كتاب حمل عنوان: “علامات من الثقافة المغربية الحديثة”، صدر عن (المؤسسة العربية للدراسات والنشر) في بيروت. وقد نفذت نسخ الكتاب مرتين في وقت وجيز. من هنا بدأت علاقتي بالمغرب.

أذكر أنه في تلك الزيارة، كان مقررا متابعة السفر وأن أنتقل إلى تونس، لكني يومها فضلت البقاء في المغرب. وعندما سئلت في الأمر من قبل رئيس التحرير (الأستاذ نبيل خوري)، أجبته أنه من الأفضل أن أذهب إلى تونس في مرحلة ثانية. وكذلك كان.

هكذا كان المغرب بالنسبة لي اكتشافا جديدا، لشعراء ولكتاب كبار لا نعرفهم هنا في لبنان والمشرق عموما، في مقدمتهم الفنان المسرحي الكبير الطيب الصديقي، وقد اعتبرته دائما أجمل صديق، إذ نسجت بيننا صداقة رائعة”.

وغير الطيب الصديقي “عميد المسرح المغربي”، من التقيت أيضا:

“التقيت أيضا بثريا جبران، فكانت صداقة جميلة بعد تعرفي عليها. ثريا جبران هذه الممثلة التي كانت تلتهم أدوراها على المسرح، وقد لعبت أدورا مسرحية مختلفة مع فرقة الطيب الصديقي. هذه الفنانة المغربية لم أجد مثلها رقة وطيبة وموهبة. وقد دامت صداقتنا، حيث التقيتها في عدة مهرجانات مسرحية عربية، كما زارتني مرة في بيروت لما جاءت إلى دمشق”.

يعيد إشعال سيجاره ويتابع:

“هذا هو بلد المغرب الصديق. ولن أنسى إن نسيت، تضامن ومساندة وتأييد المثقفين المغاربة معي. عندما رفع ضدي الجنرال ميشال عون دعوى قضائية، استنكر 250 مثقفا عربيا القرار الجائر، كانت غالبيتهم من مثقفي المغرب”.

وعندما ظهرت صفحات باسمي على موقع الفيس بوك، تنشر صوري وأخباري وشعري، ولم أكن أنا صاحبها، خصوصا أن صلتي بالانترنيت ليست جيدة، فأنا لازلت صديقا وفيا للورقة والقلم. ولما استخبرت.. علمت أن شعراء شباب مغاربة هم من وراء تلك الصفحات، فأسعدني هذا كثيرا، واعتبرته تكريما مغربيا آخر أعتز به.

عن زيارته الأولى يتذكر بول شاول أنه قام بإنجاز تحقيقات عدة، لا تخص فقط مجال الشعر، وإنما تهم المسرح والفن التشكيلي والفكر.

“هناك كم من المثقفين المغاربة متنوعي الاتجاهات، من مفكرين وفلاسفة، اعتبارا لكون المغرب يعد أرض الفلاسفة من أيام ابن خلدون، وما قبل ابن خلدون وابن رشد. لقد تعلمنا الفلسفة من أهل المغرب، وبالمناسبة فلهم دين علينا، والقول بأن “المغرب هو الفكر”، و”الشعر هو المشرق”، قول غير موضوعي ونظرية خاطئة، بل وتافهة، لأن هناك شعراء وفنانون ومسرحيون مغاربة كبار جدا، وكذلك هناك مفكرون وسينمائيون وتشكيليون كبار. وسبب هذا التنوع كونه مرتبط بالتنوع الثقافي في بلاد المغرب، التنوع بالمعنى الإنساني والأدبي، وهو تنوع غريب بين كتاب المسرح والشعر والفلسفة والسينما”.

وعن زياراته التالية إلى المغرب، قال بول شاوول:

“في السنوات اللاحقة تتالت زياراتي إلى المغرب، وطبعا كنت دائما أقصد أصدقائي، الذين يستقبلوني بكل حب وكرم فائض. هذه هي علاقتي بالمغرب. كتبت عن مسرحها، فأنا حضرت كل المهرجانات العربية المسرحية، وعموما تكون الفرق المسرحية المغربية هي الأفضل، والاستثناء يحصل عندما كانوا يرسلون مسرحية ليست بمستوى تاريخ المسرح المغربي. يكفي أن المسرح العربي فيه الطيب الصديقي، هذا الفنان هو “أورسون ويلز” المسرح العربي، وقد صرحت بهذا مرَّات وكتبته.

في إحدى الزيارات دعاني وزير الثقافة المغربي الأستاذ محمد بنعيسى، أنا والشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي، إلى مدينة مراكش على وجبة غذاء. وكان لقاء طيبا وكريما. كما قمت بزيارة أهم المدن الرئيسية في عدد من الجهات والمناطق المغربية المتنوعة والمختلفة، حيث تصادفك طبيعة ثانية، وناس آخرون، وشارع آخر.. ولكن ما يجمع هذا التنوع والاختلاف، هو الحب والانتماء لهذا البلد العظيم….

يصمت بول شاوول قليلا، قبل أن يقف ليتجه صوب خزانة صغيرة، يفتش بين أغراضها عن شيء ما، سرعان ما يجده، صندوق صغير يفتحه أمامي ويخرج منه ميدالية، يقربها ويطلب مني أن أقرأ ما كتب عليها. إنه وسام ملكي حظي به بول شاوول قبل سنوات عندما وشحه به ملك المغرب محمد السادس في إحدى المناسبات الوطنية.

مبتسما يحكي:

“أتعرف يا صديقي… لمَّا جاؤوا وقالوا لي إنهم يريدون تكريمك في المغرب، ذهبت وأنا أرتدي جاكيت جينز وقميص عادي تحتها، ورحت إلى الاحتفالية الملكية بمناسبة عيد الجلوس (عيد العرش). كان الحضور رسميا بامتياز، والناس بأزياء وبدلات غامقة اللون. واكتشف أن الممثل المصري نور الشريف، الجالس بجانبي، كان أيضا هو الآخر كمن “يرتدي أربع بدلات وحالق 10 مرَّات”…

كانت هناك صفوف مرصوصة من الجلابيب والطرابيش الحمر.. في الحقيقة أنا “انبسطت بالحالة الاحتفالية”.. وكان هناك شباب مكرمين من المغرب يرتدون هم أيضا الجلباب المغربي المعروف. وقد ابتهجت برؤيتهم، من الناحية الشعبية “عاديين”.. جوائز وعلماء، وأنا ونور الشريف كنا وحدنا نمثل العالم العربي، ولكني في وقت ما، شعرت كأنه انتابني شيء من الرهبة.. بينما كانت اللحظة جميلة. أنا أعرف الملك منذ كان وليا للعهد، منذ كان عمره حوالي 20 سنة.. كان شكله مختلفا عندما رأيته أيامها، لكن حفل الجوائز أرعبني إذا شئت…”.

من أين أتتك هذه الرهبة والارتعاب يا بولس؟

“سأحكي لك.. لقد جاءت إحداهن، تبينت أنها من فريق البروتوكول الخاص.. “شافتني جالس.. قالت لي انت لا تجلس هنا…”…

التفت إليها نور الشريف وقال: هذا يا مدام شاعر كبير مكرم.

لما تم النداء باسمي، بادرت إلى إغلاق أزرار القميص، بينما كنت ألبس الحذاء من دون جوارب، وهي عادتي في الصيف، أما في فصل الشتاء فأرتدي جوارب من صوف. أشارت علي مسؤولة البروتوكول أن أكتفي فقط بالسلام على الملك. أذكر أن ملك البحرين كان حاضرا أيضا في تلك المناسبة.

لا زلت أتذكر، وأنا وسط هذه الغابة من الأطقم والبدلات القاتمة شعرت كأنني في احتفال دفن موتى…!

لما وقفت بين يدي جلالة الملك، أشعرني بالهدوء وبالسكينة وابتسم في وجهي. منحتني ابتسامته ولطفه إحساسا كبيرا بأن العاهل كان مرتاحا لشكلي، بشعري الطويل المنفوش والفوضوي، وبلباسي الخارج عن شروط البروتوكول وعن المعتاد والمألوف في مثل تلك المناسبة الملكية.

لاحقا، لما نقلت لنور الشريف رأيي في الاحتفال، وحكاية “دفن الموتى”، رد علي معلقا: “لازم بنيبسطوا.. إيه ده”، وهو كفنان مصري كان جد متمسك بالإتيكيت. أذكر أيضا أني ذهبتُ وإياه إلى طنجة، وعدنا بالسيارة”.

هذه الذكرى الطريفة، كانت فرصة، لأسأل بول شاول عن علاقته بأناقة المظهر وباللباس:

“بالنسبة لي، هناك شيء اسمه الأناقة المهملة. يعني أولا أنا لا أرتدي ربطات عنق (كرافات). لبست كرافات وطقم بدلة مرتين. مرة عندما توفي والدي، ومرة عندما عملت إشبين بعرس، كانت الفنانة نضال الأشقر، وهي امراة أنيقة، هي إشبينة وأنا إشبين لصديق مشترك، والعرس كان في قبرص. قلت لها سأذهب بالجينز، فقالت لي وهي تشتم: “ليك يا اخو الشرموطة.. أنا لا أحضر إذا أنت ستأتي بسروال الجينز وأنا لابسة.. بتروح نصف أناقتي”… فكان أن “رحنا اشترينا طقم بدلة رجالي وكرافات”. كنت أتوصل بكثير من أنواع الكرافتات، فأهديها لأصحابي. هناك أناقة اصطناعية، وثقيلة الدم. وهناك أناقة اللاأناقة. يعني “إذا واحد أنيق.. يحتاج أولا إلى تضبيط شعره”، وشعر رأسي كان يعمل لي مشكلات كثيرة في التظاهرات، أيام الحركة الطلابية، كنت أقود تظاهرات من آلاف المتظاهرين، عندما كنت واحدا من أبرز قيادات الحركة الطلابية، ورأسي مدمى “مفجم” من الضرب.. أول شيء، كانت الشرطة تلاحقي وتدعوني بـ”الخنفوس”، بسبب شعري.

اللباس هو نوعا ما ترسمه أنت في المرآة. اللباس هو لوحة يلبسها الواحد. وهذا هو مجمل القصة كلها. هذا يدفع ثمن بدلة ثمنها 10 آلاف دولار، ولا يعرف كيف يضع معها كرافات مناسبة، تشعر وكأنه قد استعار تلك البدلة وليست له.

الأناقة هي أن يرتدي الواحد ما ليس له صلة بالفن التشكيلي، المهم هو تناغم وتناسق الألوان. ببساطة أنا أرتدي أحيانا ألبسة أشتريها وأحبها، ولكن خزانة ملابسي لا يوجد بها طقم أو بدلة كاملة. يعني ستجد الجينز وقميص أو جاكيت جميلة، أو شال و”هالسيجار.. فأنا كنت أشرب خمس علب دخان”.

بالرغم من أن الجميع بات يعرف علاقة بول شاوول مع التدخين، فقد طلبت منه أن يحكي قليلا عن إدمانه تدخين السيجار وعلاقته بالقهوة.

“في البداية كنت أشرب “الكونياك” مع القهوة في الساعة السادسة صباحا، فيسري بداخلي إحساس رائع وجميل، أحس كأني أخف من اليمام الذي يأتي كل صباح إلى نافذتي و”يوعيني”.. كل يوم خفة جميلة.. وبما أن “الكونياك” قوي، صرت فيما بعد أكتفي بالقهوة.

والدتي لما كانت تحتضر، آخر شيء اشتهته وفعلته في هذه الدنيا هو تدخين سيجارة. “الوالدة رأت آخر سيجارة على سريرها الأخير، مسّتها مسّاً بشفتيها وأطمأنت”.

وأنا خضعت لعملية جراحية على القلب المفتوح، ولم أبطل التدخين. شغفي وولعي بالسيجارة دفعني أن أخصها بكتاب كامل احتفاء بها، “دفتر سيجارة”، الذي صدر عن دار النهضة العربية في بيروت، وظهر في طبعة ثانية في القاهرة.

كتب بول شاوول في “دفتر سيجارة” يتذكر أنه كان يعرف أن الفجر شعشع عندما تشعل والدته أول سيجارة لها، كان يعرف وهو نصف نائم من “شحطة” عود الثقاب ومن ضوء السيجارة أن نهار والدته ابتدأ”.

يضيف: “ولهذا صار كلّما رأى عود ثقاب يشتعل حتى في النهار يتذكر والدته وهي تشعل النهار من أول أطرافه بأول عود ثقاب وبأول سيجارة”.

أما الوالد فكان “يدخن بصمت”، وهو “قلما جمع التدخين إلى الكلام إلا في ظروف قاهرة”. وفي لحظة وفاته عرف الوالد “كيف يخبئ تحت الوسادة سيجارته الأخيرة”.

كما يقول “إن “السيجارة كالشعر، خطأ جميل”.

حاولت تغيير الحديث المحزن، والانتقال إلى غيره، كأن أدفع بول شاوول إلى الكلام عن النساء في حياته، عن علاقته بالمرأة؟ وهل هو نادم اليوم على عدم ارتباطه بالزواج؟…

هنا لمحت مسحة حزن صريحة متلألئة أضاءت من عيني الشاعر، ملونة بلحظة صمت ناطقة، بعدها تماسك بول شاوول، وقال:

“تعرفت على نساء لبنانيات، وامرأة جزائرية، ويونانية، وأخرى فرنسية. وأنا اليوم أتحسر بالطبع… لكني لست نادما. كنت أجلس مع المراة منذ البداية وأصارحها مباشرة بأني كائن لا صلة له بشيء اسمه “زواج”. “ما فيه.. إذا كنت تحبين البقاء معي أهلا وسهلا…”. هكذا عايشتهم كأميرات، أما الذهاب عند الشيخ والخوري للمصادقة وتوثيق الاقتران بالزواج فليس واردا بالنسبة لي. منهن من كانت تقبل، كما لم تقبل أخريات بهذه الحقيقة. هناك من امتدت علاقتي بها لأربع سنوات، وهناك من استمرت معي ثلاث سنوات، وهناك من عاشت معي مدة شهر، وهناك صاحبة أسبوع. حسب العلاقة.

أنا اليوم أعيش في عزلة. أدرك جيدا أن الحرية لها ثمن، منذ اتخذت قرار التحرر من عائلتي ومن طائفتي، لأسباب مبدئية، ولأنه كذا وكذا…

أعيش اليوم بدون عائلة إطلاقا، بعد رحيل والدَيَ ووفاة إخوتي، بناتا وشبانا. أما العائلة الكبرى فقد قاطعتني بسبب مواقفي التي آمنت بها ودافعت عنها بكل وعي ومسؤولية. لهذا فالثمن هو العزلة. هناك نوعان من العزلة، طبعا العزلة القوية تحشرك، يعني أنا إذا مرضت لا أجد جنبي أحدا يحضر لي كوب ماء. في الأخير كل شىء له ثمن. الزواج له ثمن، والعزوبية لها ثمن. الآن أدفع الثمن، خصوصا لمَّا أكون بلا عمل، بدون مال. وأكتشف أن كل الذين كانوا حولي افرنقعوا.. فلم تعد لي سلطة، بعد أن كنت رئيس تحرير القسم الثقافي في “السفير” و”النهار” وكبرى الصحف. ها قد أصبحت وحدي بالمعنى الإنساني. أذهب إلى المقهى وأجلس من الساعة التاسعة والنصف حتى الظهر، وأعود للبيت. مرَّات أذهب بعد الظهر، وأحيانا لا أذهب…

ولو أردت الكلام عن نسائي، فربما يكون القول إن النساء اللواتي أحببتهن كن أجمل مني، وأوفى مني، وأحسن مني، وأكرم مني… وبعض النساء اللواتي عرفتهن صرن لاحقا صديقات، وصارت لي أيضا مع عائلاتهن علاقات جيدة.

نعم، أتحسر الآن.. كوني فقدت بعض النساء الجميلات، لا سيما من بينهن فرنسية، وأخرى من اليونان، ولبنانية. ولم يكن هناك من سبب موضوعي إلا عناد صادر مني، أرى الآن أنه عناد تافه، وليس له أي معنى.

في معظم الأوقات كنت أنا المسؤول عن إفشال العلاقة.. كم كنت حقيرا وتافها ومغرورا و”شايف حالي”… ففقدت أجمل النساء. أبوح اليوم بهذا وأنا في غاية التحسر…

في هذا البيت سكنت معي عدة نساء أحببتهن. النساء أجمل ما في هذا العالم. هناك مخلوقان مهمان: المرأة والشجرة. لذا أصدرت كتابا اسمه “حديقة الأمس”، (عن دار النهضة العربية في بيروت، 2018). أردت القول به إن “أجمل كائنات بيشبهو بعضهما المرأة والشجرة”.

كنت أتمنى أن يكون لدي ولد، أو بنت بالضرورة، لأني لا أحب أن يكون لدي صبيان. بنت أو اثنتين، أو عشرة… أفضل من دفع هذا الثمن.. “ما في شي بدون ثمن”.. أنا الآن أدفعه، لولا وجود بعض الأصدقاء، ولكن أصدقاء اليوم يجب أن تحسبهم بحساب دقيق جدا، فهذا طائفي يتظاهر أنه علماني، أو علماني يتظاهر أنه طائفي، وأنا في الحقيقة لا أجلس مع شخص طائفي، فقد هجرت عائلتي لأنها متعصبة طائفيا، وكانوا جد عنيفين مع الفلسطينيين ومع الإسلام…

بهذا الصدد يمكن لي أن أخبرك هذه “الخبرية”، مرة جاء أحد الأصدقاء.. أهلا وسهلا… طلبت له القهوة. ثم اندلق لسانه بالكلام. وبين جملة وأخرى كان يردد: “نحن المسيحية.. نحن الموارنة…”… كلام أجوف وموغل في الطائفية والشوفينية. قاطعته، وقلت له: أنا طلبت لك القهوة.. أجابني: نعم. قلت له: اعتبر نفسك شربت القهوة.

أنْصدِم ويتزعزع بدني من الطائفيين، لأني واع بما أحدثته الطائفية في لبنان من العام 1860 حتى الآن. الطائفية في الأخير والختام هي نفايات الدين والسياسة، ونحن نعيش اليوم وسط نفايات النفايات، ليس هناك كلام سياسي في لبنان، بل لا توجد سياسة في الخطاب اللبناني كله، وإذا أردنا كلاما سياسيا، وجب أن يكون لدينا أولا مجتمع لبناني، مجتمع بالمواصفات الحديثة. وما هو ماثل اليوم أمامنا ليس سوى مجموعات تعرض نفسها للبيع بطريقة “مناضلة” و”مقاومة عظيمة”.

تمشي كثيرا في الشارع.. كيف تقضي يومك؟

– أنا ناطور الفجر. أحفظ الفجر بكل ثوانيه.. كيف يبدأ.. وكيف يكبر، ثم كيف يشع.. عندما تلتهمه الشمس.. أشرب القهوة في الخامسة والنصف أو السادسة إلا ربع، أعمل ركوة القهوة وأمشي وبيدي كتاب، في السابق كنت أمر على المقهى ثم إلى العمل في جريدة “المستقبل” أو في جريدة “السفير” أو “النهار”.. أقتني بعض الصحف والمجلات وأذهب إلى المكتب، ثم أعود إلى البيت في الثالثة، أحضر طعامي بنفسي، لأني لا أحب الأكل في المطاعم. وأشرب كأس عرق وأنام قليلا.. ثم إلى المقهى الليلي عند الأصحاب..”.

أحسست أني أخذت من صديقي بولس وقت استراحته وقيلولته اليومية، فشكرته مستأذنا بالانصراف. وقف يفرجني على فضاء بيته، وعلى مكتبته العامرة بشتى أنواع الكتب والمصنفات، من التاريخ والفلسفة إلى اللغة والشعر، باللغتين العربية والفرنسية. ثم أهداني كتابين من أعماله، وعرض علي اقتناء أي كتب أريدها من خزانته الثمينة.

توادعنا أمام مدخل الشقة، وتواعدنا على لقاء جديد، في الغد الموالي بمقهاه في شارع الحمرا، في الصباح لنكمل الكلام المباح وغير المتاح.