رحلة أول طالب مغربي من مغارب الأرض إلى مشارقها

الزهرة الغلبي

استطاع محمد خليل في كتابه (هكذا عرفتُ الصين، مشاهداتُ أولِ طالبٍ مغربيٍ) بناء رحلة كتبها بعد سنة على وقوعها الفعلي، في اعتماد على الذاكرة وتلك المسافة الزمنية التي أنضجت فكرة الكتابة.

في هذه القراءة، سنسلط الضوء على بعض القضايا التي تناولها الكاتب من خلال رحلته العلمية والتي تطورت فيما بعد، وشملت مجالات مختلفة اقتصادية واجتماعية، دبلوماسية، إلخ، حيث يستكشف القارئ من خلالها معالم متنوعة متعلقة بالصين، البلد الذي أقام فيه محمد خليل الطالب لمدة حوالي ثماني سنوات أو أكثر. محققًا بذلك القول المأثور “اطلبوا العلم ولو في الصين “. وغير الصين بعض الدول والعواصم التي قام بزيارتها بالموازاة مع ذلك. هونغ كونغ، اليابان طوكيو بلغراد…

يعتبر الكتاب بمثابة فيلم وثائقي كما قال وانغ يويونغ المسمى فيصل في مقدمته، صُوِّر لنا بأسلوب بسيط وجميل وهادف، مستخدما تركيبات لغوية سلسة وبدلالات لغوية واضحة، بعيدا عن التعقيد واللبس.

ترجع أصول الدكتور محمد خليل، إلى مدينة طاطا، لكنه نشأ بمدينة الدار البيضاء، ودرس مرحلتيه الابتدائية والثانوية بها، كما درس البيولوجيا بعد ذلك، ليقرر إتمام مشواره العلمي في الصين بعد نصيحة أستاذه عبد الكريم االخطيب. من أجل أن يتخصص في الطب التقليدي الصيني سنة 1978، حيث كان أول طالب مغربي يدرس بالصين، متخرجا منها سنة 1986. ثم عاد إلى أرض الوطن، حيث بدأ رحلته العملية بالمستشفى العسكري بميدة الرباط أولا ليستقر بعد ذلك بالدار البيضاء.

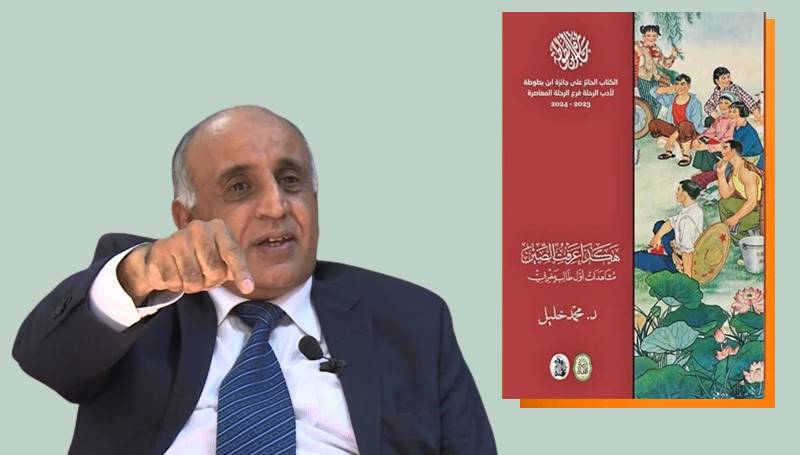

تضمن كتاب “هكذا عرفت الصين، مشاهدات أول طالب مغربي”، الذي حاز على جائزة ابن بطوطة للرحلة كما جاء في غلاف الكتاب، فرع الرحلة المعاصرة، لعام 2023-2024، إهداء واستهلالاً ومقدمة، ثم نص الرحلة، وعُزز بملحق تضمن مجموعة من الصور المعبرة، والتي قدم من خلالها الكاتب رحلة أخرى بصرية، تعزز الرحلة النصية. وكما يقول المثل الصيني “الصورة بألف كلمة”.

يمكن اعتبار هذا الكتاب فيلما وثائقيا يصور رحلة معاصرة متممة للرحلات الماضية، التي توجهت إلى الصين. حيث وصف أماكن مختلفة في أزمنة متباينة، ما بين بداية تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح سنة 1978 التي أعلن عنها دنغ شياو بينغ، والرحلة الأخيرة، التي قام بها الكاتب مع وفد رفيع المستوى من المغرب برئاسة عبد الرحمن اليوسفي سنة 1998.

سرد في البداية، إقامته بالصين وتحديدا بمعهد اللغات الأجنبية، وكيف تلقى أول العادات الصينية أي مكبر الصوت الذي ينادي من أجل تلقي مكالمة خارجية ، وكيف تذوق أول وجبة صينية مختلفة تماما عما تعود عليه بوطنه الأم، ومسيرته العلمية بكلية الطب التقليدي الصيني، كما وصف طريقة العيش في الصين، وكيف تطور هذا المجتمع في فترة زمنية قصيرة، في ظرف أربعين سنة أصبح البلد في تقدم منقطع النظير، حيث تحول من مجتمع محافظ على ثقافته، إلى واحدة من أكبر الدول تقدماً وازدهاراً وانفتاحاً على العالم واستهلاكا، كما وصف بعض الأحداث التي عاشها المغرب يومها، مثل انتفاضة سنة 1981، ومجزرة صبرا وشاتيلا والقضية الفلسطينية…

وتحدث في فصول الرحلة عن التعايش بين الجاليات في الصين، والتي غالباً ما كانت تتشكل من دبلوماسيين وطلاب، محاولاً نقل بعض الانطباعات الصينية عنهم. على سبيل المثال، القولة المعروفة عنهم بخصوص موعد النوم، حيث قال الكاتب في (ص50): “إن الصينيين أبدعوا نظرية تقول: إذا كان الضوء ساطعاً في غرفة آسيوي فاعلم أنه يطالع كتبه، أما إذا كان الضوء ساطعاً في غرفة أفريقي فاعلم أنه يستمع للموسيقى ويرقص على أنغامها، أما إذا كان النور مضيئاً في غرفة عربي فاعلم أن فيها عرباً يتناقشون في السياسة”.

ويشير الكتاب أيضا إلى بعض الخطوط الحمراء في الصين، مثل المناقشة السياسية والاختلاط بالأجانب، حيث اندثرت الأخيرة تدريجياً، فيما حافظوا على الأولى، وهذه -حسب رأيهم- من السياسات الناجعة التي تساعد على الحفاظ على الأمن بالبلد.

وفي خضم حديثه عن رحلته، يقارن الكاتب بين التغيير الذي حدث في الصين ما بين رحلته الأولى والأخيرة، بالإضافة إلى العديد من المقارنات فيما يخص اللباس، الذي أصبح يواكب الموضة والماركات العالمية عوض اللباس الرمادي الموحد. وتحية الصباح عند الصينين تبدأ بالسؤال “هل أنت ذاهب إلى العمل” (shang ban le ma) والرد عنها يكون: نعم إلى العمل، وعند العودة يحييك: هل تناولت الطعام، (ni chi le ma) وإلى وقت قريب ما زالت هذه التحية موجودة، حيث لا يسأل الصيني عن حالك أو صحتك بل عن تناول الطعام فقط، وربما يعود هذا إلى المجاعات التي عاشها الشعب الصيني.

أما عن ثقافة الأرقام في جمهورية الصين الشعبية، والتي تجلب الثراء والحظ السعيد حيث الرقم الذي يجلب السعادة هو: 666، حيث يشارك الكاتب القارئ في هذه الصفحة (66) الهدايا التي جلبها من خانجو من أثواب الحرير الخالص وغيرها والتي أدخلت السرور على قلب الأم بعد فراق دام لأكثر من سنة.

وبالعودة إلى أرقام الحظ والغنى (888) أو كن غنيا (zhu ni fa cai) في الثقافة الصينية (ص: 88) حيث أشار ماوتسي تونغ إلى أنه يجب استلهام الكتب الماركسية، على أن يكون ذلك قائما على واقع بلادنا، قائلا “كأن سبب كل أخطائنا هو ابتعادنا عن الواقع زمانا ومكانا، وتقرير طريقة عملنا بشكل غير موضوعي”، وقد اتبع نهْج ماو أسلافه من الزعماء الصينين، وكان دنغ شياو بينغ يؤكد على ضرورة عدم التخلي عن “الأسلاف القدامى”؛ أما الرئيس شيجين بينغ فكان أكثر وضوحا ـ حين قال سنة 2024 “يجب تعزيز الثقة الذاتية بالثقافة والقيم الصينية، من خلال توضيح الأصول التاريخية، وعملية التنمية، والاتجاه الأساس للثقافة الصينية التقليدية الممتازةـ وتوضيح المبتكرات المفردة والقيم الأخلاقية والخصائص المميزة للثقافة الصينية”.

وبناء على التخطيط السياسي والتشبث بالثقافة الأم والحفاظ على الهوية الصينية، تم خلق اقتصاد متنوع أساسه التعاون وإفساح المجال أمام الفردي شريطة ألا يحدث خللا في الاقتصاد العام، كما تم السماح للاقتصاد الأجنبي في إطار سياسة الإصلاح والانفتاح، كل هذه الأسباب وغيرها أدت إلى النهوض باقتصادي قوي.

مثلما وصف بعض الاحتفالات في الأعياد الصينية مثل عيد الربيع، وهو عيد مهم، يشارك كل فرد مع عائلته هذا العيد وقد تغير بين الماضي والحاضر. يقول الكاتب في ص 63: “تزامنت أول عطلة قضيتها في الصين مع عيد الربيع، المتزامن مع رأس السنة الصينية خلال شهر فبراير، وهي تعد أبهى عطلة في الصين، ولم تكن لها خلال تلك الفترة الطقوس والعادات التقليدية نفسها التي نشاهدها لدى الصينيين اليوم”. وربما يحاول الكاتب هنا أن يوصل لنا ثقافة الاستهلاك التي أصبحت في الصين، حيث فاقت باقي دول العالم، بالاستمتاع بالحياة والتنافس في شراء الهدايا للأصدقاء والأهل، وتغيير أثاث البيت، لكن مقابل كل هذا الغنى والترف، لا زالت بعض التقاليد سائدة مثل ضرورة اجتماع كل العائلة والعودة إلى مسقط الرأس لمشاركة طقوس عيد الربيع مع بعضهم البعض.

كما عاد محمد خليل بالذاكرة إلى بداياته في دراسة الطب، حيث وجد صعوبة لغويةً، لكنه ثابر من أجل إتقان هذه اللغة الصعبة، والتي فتحت له بعد ذلك أبواباً واسعة لدخول عوالم مختلفة، كالمساهمة في تقوية العلاقة الصينية المغربية. وقد وجد التشجيع من الطلبة الأجانب العرب (من السودان) من أجل المواصلة، في حين أن غيره تراجع عن ذلك وعاد خاويَ الوفاض، لكن الكاتب بذل جهداً جباراً من أجل التغلب على أصعب اللغات العالمية، وأصبح يفك شفرات الطب التقليدي الصيني. ليقدم أول تجربة له في العمليات الجراحية، لسيدة عندها مرض الزائدة، وتحدث عن عمليات بدون مخدر، حيث يعوض بالإبر الصينية، والجثث التي تقدم لهم في المختبرات العلمية.

وتحدث الكاتب عن الدور الذي كان يُؤديه الطب الصيني التقليدي إبان الحروب التي عرفتها الصين، ولاسيما حرب التحرير ومقاومة الغزو الياباني وأثناء المسيرة الكبرى، حيث تم إنشاء مؤسسات لتدريس الطب التقليدي الصيني إلى جانب الطب الغربي.

ويجد محمد خليل في ثنايا أحاديثه الفرصة لإسداء النصيحة لكل طالب يشد الرحال إلى بلاد أخرى لطلب العلم بالمحافظة على الهوية الدينية الإسلامية مصدر قوته الشخصية، وقد عبر عن ذلك بمختلف الطرق سواء من خلال مشاركته في جميع المناسبات الوطنية والدينية بالسفارة المغربية ببكين أو بضيافة غير المسلمين أثناء أيام شهر رمضان أو عيد الأضحى، أو بحفاظه على اللباس التقليدي المغربي الجلابية والطربوش، من أجل صلاة يوم الجمعة أو صلاة الأعياد الدينية.

ثم ينتقل الكاتب إلى أجواء أول عيد أضحى يتم الاحتفال به بالصين بشكل كامل، ودوره في ذبح أول كبش بالحرم الجامعي، وتقريب الآخرين من الثقافة الإسلامية مع إكرامهم بالكباب المغربي المشوي المعروف بـ “بولفاف”. مسلطا الضوء على دور السفارة المغربية في مساعدة الطلاب العرب في الجامعات الصينية آنذاك، على الرغم من بعض التقاعس الذي شهدته في السنوات الأخيرة بسبب ازدياد عدد المهاجرين المغاربة إلى بكين منذ بداية القرن الحالي، حيث تقدم العشرات بشكايات مختلفة.

تكمن أهمية كتاب “هكذا عرفت الصين: مشاهدات أول طالب مغربي” لمحمد خليل في كونه تجربة ذاكرة تحفظ مجموعة من الأحداث التاريخية والجغرافية في بعض المناطق، ورؤيته للطبيعة البشرية، فهو في هذا الكتاب طبيب، وأديب، وجغرافي، وأنثروبولوجي، ودبلوماسي.