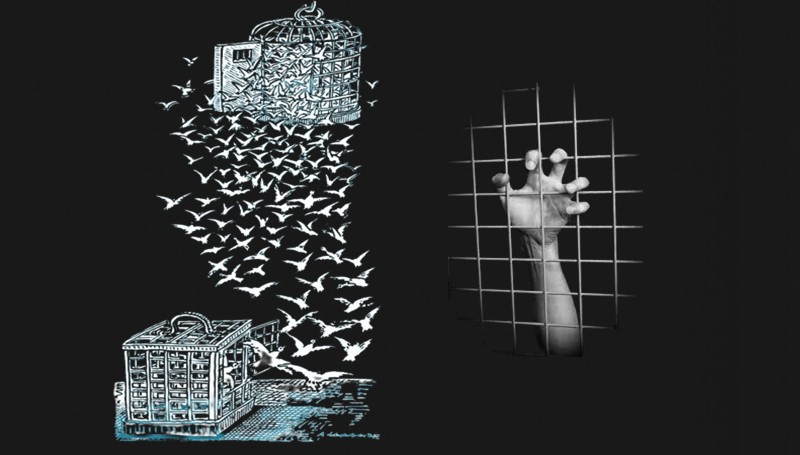

مِنَ الحُرِّيَةِ إلى التَّقْيِيِدِ: مُخْتَصَرُ تَقْيِيدِ واستِعْبادُ الأفراد داخل الدَّوْلَةِ

محمد فرّاح

ما معنى أن يكون الإنسان وككل كائن عاقل مقيداً؟ يعني هذا وبكل بساطة أنه يُحْرَمُ من حقه المشروط في الحرية التي تعد بمثابة تطبيق وممارسة، لكن لا يشعر الإنسان المقيدُ بهذه الإرادة في فعل ما يريد، بل يشعر بالعكس بأفعال لا يريد القيام بها، لأنه لا يتوفر على كثير الإمكانات والوسائل، لهذا يتصرف بغير محض إرادته، لدرجة يفقد حتى القدرة في التصرف في جسده في بعض الأحيان، خاصة عندما يتعرض لحالة من المرض، أو حتى في حالة الاعتقال في السجن، لكن قد يكون المرء مُقَيّداً رغم كونه طليقا لكونه لا يتحكم في ذاته كما يريد هو. لهذا فالمُقَيّدُ وبكل بساطة هو من لا يكون حُراً في حركته الجسدية والفكرية والعقلية والذهنية، فحالة المُقَيّدِ كحالة الظمآن المشلول غير قادر البتة على تحريك جسده!

إن التفكير فلسفياً في مفهوم الْقَيْدِ، قد يعود بنا إلى اللحظة اليونانية، خاصة نشأة المدينة-الدولة (Polis) وبشروط الممارسة السياسية [وبالخصوص في ظل النظام الديمقراطي] والتي كانت شروطاً مجحفة في حق العبيد، حينما أتاحت الفرصة للسادة في الحكم والظفر بحريتهم المطلقة بينما ثم ذرء العبيد عنها وتقييدهم من حق ممارسة النشاط السياسي، وامتد ذلك إلى ممارسة الحق في التفكير والتأمل المجردين، فكم من الأفكار والتصورات والآراء والمنظورات والمعتقدات والقيم والمعايير والسنن والأعراف والممارسات والمقترحات لم تصلنا بسبب تقييد هؤلاء الفئة “العبيد” عن التفكير!

لكن التفكير في مفهوم التقيد اتجه مع التيار الأبيقوري آنذاك، بل وحتى التيار الرواقي، إلى البحث في صلة التقيد الخارجي المتعلق بقوانين الطبيعة والمجتمع بصلة التقيد الداخلي المتعلق بالأحاسيس والمشاعر والانفعالات والنزوات والميولات والغرائز، وهكذا لم يعد المقيد هو ذلك العبد والمسجون وإنما المقيد هو من قُيِّدَ بإكراهات وشروط الغرائز والميولات والممارسات والدوافع والرغبات والنزعات والشهوات والأفعال، وعاش حالة اختلال توازن نظامي العقل والطبيعة والكون والعالم، وقد نقول أن أفلاطون له نفس التصور تقريبا فالفساد واللاعدالة بالنسبة إليه، هو الاخلال في الوظيفة التي هبتها إيانا الطبيعة.

لهذا نجد في السياق القروسطوي-اليهودي-المسيحي تم اعتبار أن التقيد بالإله يتم داخلياً لا خارجياً، أي يعيش الفرد انطلاقا من دواخله ويشعر بالرابط بينه وبين الإله، الذي هو بمثابة قيد داخلي والذي هو دليل على الخضوع التام للقدرة المطلقة للإله، لهذا يمكن أن نكون أحراراً في العالم ومع ذلك نكون عبيداً للإله وحده.

ونفس الأمر تقريباً حدث هذه المرة داخل الثقافة العربية الإسلامية الوسيطة، حيث أن التفكير في القيد هو تفكير في صلة الفعل الإنساني أو نقول جمعاً أفعال الإنسان في علاقتها بأفعال الإله.

وبدل حديثنا عن مفهوم القيد، أصبحنا نتحدث في سياق علم الكلام الإسلامي، عن مفهوم الجبر، وهذا يذكرنا بالفرقة الكلامية المعروفة ب “الجبرية”، ومعنى مفهوم الجَبْرِ هنا هو مفهوم القَيْدِ، أي مفهوم الحتم، فالإنسان مقيد بمجموعة من الأفعال والتصرفات والممارسات والدوافع التي يفعلها عن طيب خاطر وبدون شعور.

حتى أن القرآن الكريم عندما نقرأه قراءة نقدية مجردة عن الغرض فاحصة وتمحيصية، نلحظ عديد وكثير الآيات التي تقول بالجبر والحتمية والقيد والشرط.

والإنسان بطبعه حيوان مقيد، أي له قيد وإرادة في نفس الوقت يستطيع فعل ما يشاء بهما.

فرغم كون المرء مُقَيَّداً ومُسَيَّجاً ومحكوما بضرورات وقوانين وعلل طبيعية، تتحكم فيه، وأخرى من طرف الله.

هكذا فإشكال الفعل الإنساني كونه فعل اختيار وحتمية وقيد لم يعد إشكالا لاهوتيا-ثيولوجياً محضاً، بل أضحى أيضاً إشكالا فكريا-فلسفيا.

أما عن مفهوم القيد في السياق الحديث فبدل الإذعان في كون الشخص يملك إرادة حرة، نسينا أن هذه الإرادة الحرة هي أيضاً تخضع لتقييد يحد من اختياراتها وإصدار أحكامها، ولهذا تحولنا إلى إرادة سلبية خاصيتها اللا إهتمام بحالة الإنسان داخل هذا العالم، الذي لم يصبح فيه هو المركز وفق نظرية مركزية الأرض لبطليموس، بل أصبح مجرد لا شيء وأن الأرض تدور حول نفسها وحول مركز آخر هو الشمس مع كوبرنيك منذ سنة 1543م.

كما لم يعد مجال الأخلاق والقيم هو مجال ممارسة الإرادة، بل إن إرادة القيد هي إرادة تندرج ضمن مجال الشرط والمفعول الإنساني الذي هو مفعول خاضع لهذه القواعد.

إن الإنسان في خضوعه لهذه القواعد، يصبح إنسان مقيدا بإمتياز، والإنسان الحداثي هو إنسان مقيد باستمرار بمجموعة من الشروط الإنسانية ومحدداتها.

كما أن القيد يتحدد ضمن حدود دائرة الرغبات والميولات والممارسات والدوافع، وبهذا نكون قد أقحمنا القيد في مملكة الحسي-الغريزي من حقل الفعل الإنساني قيميا كان أو أخلاقيا.

وعرف عبر التاريخ أن الأديان التوحيدية هي الأديان التي تُقَيِّدُ الأفراد وتلجمهم عن كل ما هو غريزي، وهذا الإلجام يظهر بوضوح في الأخلاق المسيحية كنموذج، التي هي أخلاق تصبو نحو كمال الإنسان، وإقصاء كل ما هو مادي في الحياة، بل وغريزي-حسي في ذات الإنسان.

لكن وفي السياق الأنواري سينطلق من فرضية كون القَيْدُ القُصُورُ الحِجْرُ له صلة وثيقة بالمجتمع، والقانون والسياسة والثقافة، فالإنسان مقيد بشكل مباشر داخل علاقات المجتمع التي هي علاقات تحكمها القوانين والمواثيق والحقوق والواجبات، فيتم تقييد الفرد كلما حاول الخروج عن القوانين التي وضعها المجتمع.

وهذه القوانين هي وحدها من تضمن لنا عدم تقييد الأفراد، فالأفراد مقيدون بقوانين المجتمع ولا يمكنهم الخروج عن هذه القوانين، وكل خروج هو شطط قد يصيب السلطة.

غير أن القول بالقواعد والقوانين والسنن والأعراف السائدة هو قول بالقيود التي تقيد الأفراد، على اعتبار أن القوانين تقييد صريح للأفراد، لهذا فكل ما هو متاح داخل الدولة أو داخل المجتمع هو القيد، والأفراد مقيدون ليل نهار، من خلال القوانين التي تدعي أنها تنظيمية، لهذا عبر ماكس سترنر وهو فيلسوف ومفكر ألماني حديث، عن أن “الدَّوْلَةَ لاَ تَرُومُ إلاَّ غَايَةً واحدة: تَقْيِيِدُ وَاِسْتِعْبَادُ الفَرْدِ.”

وهكذا فمثل هذا التصور الذي يعبر وبكل صراحة، عن غاية الدولة الحديثة، بل وينطلق من مفهوم التجربة الذاتية للأفراد داخل مؤسسات الدولة، كونها تجارب منغلقة ومعزولة على ذاتها التي تتواجد لجانب تجارب غيرية يعيشها الأفراد مع غيرهم، ومن خلالها يخلصون بتجارب فكرية تدل على أنهم عبارة عن عبيد لدى الدولة، وأن الفرد يملك مقتضبا من الوقت وفقط للتفكير، وهو ما يمارسه أثناء عزلته ووحدته وخلوته المؤقتة.

ولهذا قد نقول أن الدولة كنظام، تجعل من كلمة القيد والاستعباد وعدم النظام متنافرتان، فعندما نكون بصدد نظام معين، فنحن في نفس الوقت بصدد تقييد واستعباد معينين.

وقد ننطلق من مسلمة أن التقييد أصبح بمثابة حق لكل الأفراد داخل نظام الدولة والمجتمع، نظراً لتوفر نظام سياسي وقوانين ينظمان هذا القيد الذي يعيشه الأفراد، ويحددان بدقة مجال الحرية، بل ويضيقان عليها ويخترقان مجال تعايش الأفراد.

أما الحديث عن قيد داخلي موطنه القلب والوعي فهو حديث أضحى مستهلكا ومتهافتا وغامضا غير قابل للاستدلال عليه، فعلا نلحظ أن الأفراد المتدينين يعتقدون أنهم مقيدون بقيد أو رابط أو وازع ديني، لكن هذا القول صار ميتافيزيقا في سياقنا المعاصر.

فالقيد مجاله الحقيقي والوحيد هو المجال السياسي والاجتماعي والثقافي والقانون، أصبح مجاله مجال ممارسة وتطبيق لا مجال نظر وتأمل ومقدس، حيث لا وجود في هذا الأخير لإمكانية الفعل والكلام.

إن الإنسان لا يدرك أنه مقيد فعليا إلا عندما يمارس أي يشعر بالفعل والممارسة أو بشكل ملموس على الأقل أنه مقيد فعلاً، وإذا تأملنا ذلك سنشعر كلنا أننا رهائن وعبيد للدولة، بل حتى علاقاتنا مع الآخرين فيها بعد من القيد، وكل تصرفاتنا وأفعالنا وممارساتنا في المجالات العمومية، وشعورنا أننا ننتقل بكل قيد واستعباد وحتمية، وأيضاً عندما نتكلم ونعبر عن آرائنا نشعر في كم من مرة، أننا لا نعبر تعبيراً حقيقيا عنها، تلك إذن دلائل على أننا مقيدين بشكل حقيقي وفعلي.

يطرح التفكير في مفهوم القيد رهانات عديدة متداخلة فيما بينها البَين، فكرية ودينية وسياسية وإديولوجية وابستيمولوجية وتكنولوجية-تقنية واجتماعية وثقافية واقتصادية وأخلاقية، فرغم وضوح هذا المفهوم، إلا أنه لم يتضح بعد لجميع الأفراد داخل مجتمعاتنا، كما أنه سهل التحديد، لأنه ما أن تفكر في قيودك حتى تشعر أنك مقيد فعلاً، كما أن القيد يشكل قيمة دنيا بالنسبة لكل فرد أو لكل جماعة، فدائما ما يتم التغاضي عنها، ومن سيفكر في القيود التي تقيده؟ ما عدا إن كان أحمقا أو مجنونا؟ فالناس تفضل أن تتوهم بحريتها وتتأجج بها، لكن يتناسون أو يغضون الطرف عن كونهم عبيدا في هذا العالم.

يعتقد المرء أن له الحق في التفكير، بينما هو يفكر وفق أفكار قدمت له سلفا، ويظن أنه يبدي ويفتي برأيه الخاص في كل الأمور، بينما هي مجرد آراء واعتقادات غرست فيه بشكل أيديولوجي منذ نعومة أظافره وطفولته المبكرة. وكل أنواع الممارسات التي يمارسها الإنسان لا تتأتى ولا يمكن فهمها إلا داخل مجال القيد بإعتباره ممارسة فعلية تفعل-تطبق على الأفراد.

كما أن الحق في تمتع الأفراد بحقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والقانونية والانخراط في الشأن العام يتأتى لهم بعد الامتثال الخنوع والخضوع وعبادة قوانين الدولة والمجتمع.

أما عن القيد الفعلي الذي يمارس على الأفراد فهو قد يصدر عن وجوده الطبيعي الغريزي وفي إطار القوانين التي تدعي أنها تضمن في حين أنها تقتل الكرامة والمساواة والإنصاف الحقيقيين، وتوهم الفرد بالتخلي عن أعرافه وسننه الاجتماعية والثقافية والدينية والفكرية والإيديولوجية التي يتم الادعاء أنها تميز بين الجنسين، إلا أننا في الحقيقة نلمح أنها أكثر إنصافا للجنسين معا.

كما أن الانطلاق من مسلمة أن الفرد، في علاقاته بالجماعة أو بالآخرين، يمكن أن يتعرض ضمنها هذه العلاقة، إلى نوع من الاستعباد والتشييء، هو قول يصح في حالة انطلقنا من الفروض التي يفرضها المجتمع، وبمعنى خاص الدولة على الأفراد.

لهذا فالقول بأن الفرد سجين منظومة القيم والعلاقات التي تحد من آفاقه وتطلعاته الفردية، قول فيه من الصحة ما يكفي لبيان القيود التي تفرض على حياة الفرد.

والحال أن كل فرد، بل وككل كائن عاقل يتعرض لمقولة “الدور الإجتماعي” التي تنظر للفرد الواحد أنه يلعب الدور أو في بعض الأحيان نغالي ونقول عدة أدوار داخل المجتمع، وأحيانا في وقت واحد.

لهذا كان إبكتيت على حق، حين قال:

“تذكر دائما ما سأقوله: أنت تلعب على الخشبة الدور الذي اختاره المخرج -وقد يقصر أو يطول- حسب ما يريده هو. فإذا كان يريد أن تقوم بدور المتسول، فيجب أن تلعب هذا الدور على الوجه الأكمل؛ كما يلزم الشيء نفسه إذا تعلق الأمر بدور الأعرج أو رجل السياسة، لأن عملك ينحصر في لعب الدور الذي حدد لك.”

فالدور الإجتماعي للأفراد محدد سلفا من طرف مخرج ما يتحكم في المشهد، وقد يتخذ هذا المخرج صيغة بنية نفسية سيكولوجية أو اجتماعية أو دينية أو اقتصادية-مالية، أو ثقافية-أنثروبولوجية، أو عبارة عن ظروف وشروط قاهرة جدا تخرج عن طاقة واستطاعة الأفراد، وكل هذه تشكل اكراهات خارجية أو داخلية يخضع لها الأفراد، فيصبح الفرد من خلالها بمثابة كائن مبرمج سلفا أو معدل، يجد نفسه مجبرا على القيام بمجموعة من التصرفات والسلوكات والأفعال والانفعالات والنزوات والميولات والممارسات والدوافع المُمْلاَةُ-الملقاة عليه من فوق قوة تكون خارجة عنه، أو محتمل أن تكون داخلية، أُدْخِلَت وشُحِنَت من الخارج، وهذا ما يفضي إلى فقدان الفرد حقيقته كإنسان وقيمته وكرامته، والتي بدونها تنتفي جميع أبعاده الإنسانية.

فيمحو تعدد الأدوار وحدة الأنا الذاتية، وبهذا فنحن لا نكون أفراد حقيقيين، أي مستقلين بالمعنى الحرفي للكلمة، حينما نعود إلى الفكرة التي يكونها عنا الأغيار، فالتطابق مع الدور الذي نلعبه، يعني أننا أصبحنا رهينة للتقليد، وتنازلنا بشكل لا مشروط عن تفردنا، إننا بصريح العبارة نتحول إلى عبيد ومستلبي العصر الراهن.

إن قصدنا بالفرد بمعناه البيولوجي أو الإجتماعي، هو الفرد الخاضع لسلطة العقل والعقل وحده، أي خضوع لما هو كوني شمولي مجرد، وبهذا نتجاوز الثنائية الكلاسيكية التي تحولت إلى ثنائية ميتافيزيقية، أقصد ثنائية “الأنا والأنت أو الآخر”، في التفرد لا وجود لا للأنا أو الأنت، كل ما هو موجود هو أنا ومن بعدي الطوفان، فلا أنا وأنت نتشارك للبحث عن نفس الحقيقة، فَلَكَ طَرِيقُكَ وَلِي طَرِيقِي، لِأَنَّ الطَّرِيقَ الحَقَّ غَيْرُ مَوْجُود، ولهذا نتجاوز بتفردنا مستوى القيم اللافردية.

ختاماً؛ كانت محاولتنا هذه هي مجرد مجاوزة الخلط بين الإنسان والفرد الملموس، أي الواقعي الذي يعيش حالة تفرد، عكس الإنسان الذي يعيش حالة قيد وسجن وحجر وقصر واستلاب وتشييء، وحاولنا تذويب الفرد وَخَنْدَقَتُهُ في عقله المجرد الذي بواسطته يفكر بشكل حر ومستقل، وتخلصنا من كل القيم اللافردية التي تقيد الفرد.

فالفرد أولا وقبل كل شيء عبارة عن ذات حرة ومسؤولة تحمل جهدا أو إرادة لمجاوزة التقييد الذي تعيشه، ولهذا فالفرد، بالنسبة إلينا، حَرَكَةٌ، لكنها حَرَكَةٌ مُقَاوِمَةٌ تسعى بلوغ الحرية والقيم الكونية.

___________________________________________________________________________________

Epictéte, Manuel, traduction française. R. Létoquart. Édition. Hatier 1988, p. 59