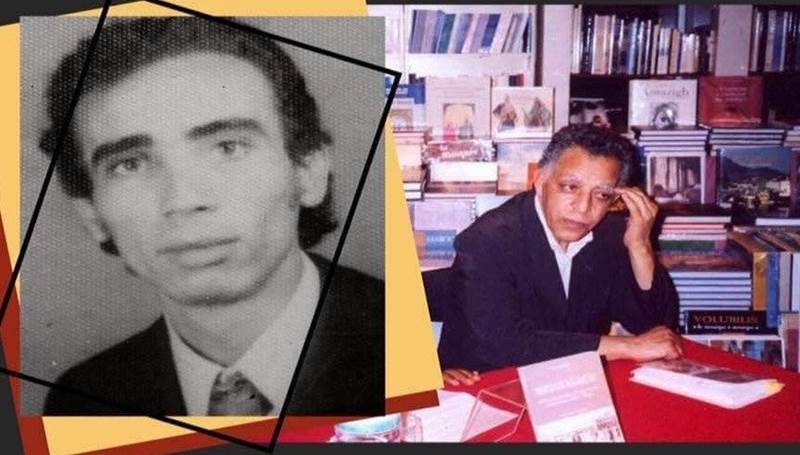

ميلودي بلحديوي.. صوت شعري من السبعينيات

مبارك بيداقـي

ازداد الشاعر ميلودي بلحديوي بمدينة سطات سنة 1949، وتوفي بالدار البيضاء سنة 2014.

كان أصل أبيه من نفس المدينة، بينما كانت أمه تنحدر من نواحي زاكورة. مارس مهنة التدريس وأخلص لها طوال حياته المهنية التي بدأها معلما مؤقتا وأنهاها وهو دكتور في علوم التربية.

التحق المرحوم بلحديوي بمدينة الدار البيضاء سنة 1966-1967 ليمارس بها مهنة التعليم الابتدائي، وسنه آنذاك لم يتعد 17 سنة. وبفضل مساعدة أحد أبناء بلدته الذي سبقه إلى مهنة التدريس، فقد استقر بشقة للعزاب بشارع غاندي في حي ريفييرا. وهو الحي الذي ارتبط به الراحل ارتباطا وجدانيا طوال حياته، حتى لكأنه غدا قطعة منه. فلم يكن يبتعد كثيرا عن كشك الجرائد، ومقهى “أبو الكرم”، وبائع الخضر أو السمك. وفي كل تحركاته تراه يوزع ضحكاته ودعاباته على معارفه.

وبالعاصمة الاقتصادية سوف يواصل اهتمامه بالكتابة الشعرية التي بدأها في مراهقته، كما ساعدته استقلاليته المادية على اقتناء الكتب وارتياد قاعات السينما، والانتماء للمركز الثقافي الفرنسي بشارع الزرقطوني، كل ذلك مكنه من تنمية ولعه بكتابة الشعر باللغة الفرنسية سيرا على خطى مجموعة “أنفاس” التي كان يحرص على اقتناء دواوين أفرادها، وخاصة منهم محمد خير الدين، وعبد اللطيف اللعبي، ومصطفى النيسابوري ومحمد الواكيرة.

كان آخر لقاء لي بالراحل سنة 2013، وحينها أخبرني أنه خرج توا من استشفاء بإحدى المصحات الخاصة. نصحه طبيبه بأن يقلع بتاتا عن التدخين. ثم تباعدت لقاءاتنا إلى أن بلغنا خبر وفاته بواسطة الأديب أحمد زيادي. كان هذا النبأ صدمة قوية اعتبارا لصداقتي معه، خاصة في الفترة التي اشتغلت فيها بإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسمح لي، في بداية عملي، بأن أسكن معه عدة أشهر من عام 1975.

كان وقتها ما زال عازبا، وكنا، أنا والمصطفى اجماهري، لا نكاد نفارقه. ويرجع الفضل في تعرفنا عليه أول مرة إلى الصديق المختار عفيف، ابن بلدته، الذي كان يدرس معنا بثانوية الإمام مالك بالدار البيضاء.

كان الراحل نموذجا لمدرس الستينيات والسبعينيات في جديته وأناقته وأسلوب حياته. كيف لا وقد بدأ معلما دون تكوين بيداغوجي، وتوفق في إحراز سلسلة من الشهادات: باكلوريا أدبية كمرشح حر، شهادة التخرج من المركز التربوي الجهوي بالحي الحسني (السلك الخاص للغة الفرنسية)،التبريز من جامعة نانسي بفرنسا، مركز تكوين المفتشين بالرباط، فكلية آداب ابن مسيك. لقد قطع الراحل مسارا طويلا بكثير من الصبر والعزيمة.

كان شديد التعلق بالتعلم وتنمية ثقافته العامة، لأنه كان يشعر بأن الحياة لم تمنحه الشيء الكثير وأن عليه أن يكافح باستمرار.

هكذا كانت كتابة الشعر بالنسبة إليه موازية لقريحته في التثقيف، كما كانت وسيلته للتعبير عن المكنونات الدفينة.

أواسط السبعينيات كنا، المصطفى اجماهري وأنا، نلتقي يوميا مع الراحل. بل كثيرا ما كنا نقضي معه أياما وليالي محاولين الكتابة. فكنا نهارا نعرج على سوق المتلاشيات بـ”درب غلف” القريب، لشراء كتب ودواوين قديمة. كان ميلودي قبلنا زبونا مخلصا لباعة الكتب المستعملة بهذا السوق. وحين نعود إلى البيت نقرأ ونكتب. وحين نتعب أو يتعب أحدنا نتفرج على التلفزة قبلما نعود للكتابة من جديد وهكذا دواليك.

وكان الراحل كثيرا ما يستمر شطرا طويلا من الليل وهو يكتب القصيدة تلو القصيدة على ورق الحاسوب المستعمل.

لاحظنا حينها شغفه الكبير بالشعر، ثم انتهينا إلى أن اكتشفنا في شقته سجلا أسود اللون، كتلك السجلات المستعملة من طرف المحاسبين، خصصه لكتابة سيرته الذاتية التي لم يتسن له إكمالها. بل تخلى عن إتمامها فيما بعد. وكان السؤال : ما الذي يدفع شابا في الخامسة والعشرين من عمره لبدء كتابة سيرة ذاتية؟ ما السر في ذلك؟ ماذا يمكن لشاب في هذه السن أن يحكي عن حياته؟

***

طيلة سنتي 1975 و1976 كنا قريبين جدا من الراحل، نشترك جميعنا في كل شيء: القراءة، ارتياد السينما والمقاهي، الاستماع إلى الأغاني الشرقية، قضاء أمسيات للتسكع في الليالي البيضاوية الجميلة. كانت الدار البيضاء وقتها مدينة مفتوحة، تفيض حيوية، وكوسمبوليتة تمثل مستوى عاليا من الحداثة.

في تلك الفترة أيضا من شبابنا، كنا نشترك مع ميلودي في نوع من الإحساس بالضجر ورفض المواضعات. وكان للشقة الأولى لميلودي، الكائنة في الطابق الأخير من العمارة، نافذة مشرعة على منظر بانورامي، يطل على فيلات البورجوازية المحلية بشارع غاندي. وعند حلول الليل، يأخذ المنظر مسحة رومانسية بفعل الأضواء المتراقصة. في هذه اللحظة نحس بما يشبه الوحدة. فنردد مع ميلودي أغنيته المفضلة “عندما يأتي المساء” للموسيقار محمد عبد الوهاب. نبقى هكذا برهة ثم نلبي نداء يأتينا من البعيد ونخرج إلى المقاهي المجاورة لسينما “مونديال” بزنقة جورا بالمعاريف. بعدها نواصل التسكع إلى “مرس السلطان”، ثم إلى وسط المدينة. ومن اكتشاف إلى آخر، نجد أنفسنا بمطعم الميناء، حيث نستمع إلى حكايات طويلة لبحارة عادوا توا من الصيد. وفي نهاية الأمسية عند منتصف الليل، تكون العودة من الميناء إلى حي “ريفييرا” بالغة الصعوبة في غياب وسائل النقل التي تكون قد توقفت عن العمل. فنعود إما سيرا على الأقدام، أو بكراء بعض ناقلات الخضر التي تتحول إلى سيارات أجرة سرية.

في كل هذه الخرجات، وحتى في خرجات المقهى والسينما أو التجوال، اعتاد ميلودي أن يحمل معه كتابا. كانت تلك عادته المقدسة، حتى وهو ذاهب عند البقال لاقتناء حاجيات بسيطة. لقد كان يحرص كل الحرص أن يعطي الانطباع لشخصية المثقف.

بعض من أمسياتنا أمضيناها في السينما، ولا ننس مرة حينما جاء العرض الأول بالدار البيضاء للفيلم الشهير “إكزورسيست” سنة 1976 بسينما “لافيكتوار”. هذا العرض عرف ازدحاما منقطع النظير، بحيث أمضينا ثلاث أمسيات مرابطين أمام السينما لشراء التذاكر التي كانت تنفد بسرعة. ولم نتمكن من الحصول على تذاكر الدخول إلا في الليلة الرابعة، حينما خضعنا للأمر الواقع واقتنيناها من السوق السوداء بثمن مضاعف. ورغم مشاهدتنا لعدة أفلام، صحبة ميلودي، إلا أن هذا الشريط هو الذي بقي راسخا في ذاكرتنا وأثر كثيرا على نفسياتنا بسبب مشاهده المحيرة.

فكرنا ذات مرة بعد التشاور مع صديقنا الكاتب محمد صوف، أحد قدماء ثانوية الإمام مالك، أن نؤسس جمعية للكتاب الشباب قصد تبادل الرأي والإنتاجات الإبداعية. ولوضع اللبنات الأساسية للجمعية كان لنا اجتماع حول الفكرة بشقة الراحل ميلودي سنة 1979. انضم إلى هذا الاجتماع زيادة على الصديق محمد صوف، الناقد صدوق نور الدين، والشاعرة سعاد فتاح، والكاتب العربي بنجلون، الذي جاء خصيصا من القنيطرة. لكن الفكرة بقيت متوقفة هناك.

***

وبجريدة “البيان” الصادرة باللغة الفرنسية، يوم 3 غشت 1982، قال الراحل في حوار مع المصطفى اجماهري : “لا يمكن أن يكون المرء مدرسا، دون أن يكون كاتبا، وشاعرا وناقدا”. فميله إلى الشعر كان ميلا طبيعيا يتماهى تماما مع وظيفته. ميلودي جرب إلقاء قصائده في مقر جمعية “الصداقات الأدبية والشعرية”، وهي جمعية انتمى إليها في السبعينيات. ويذكر بأنه استفاد في مجال الكتابة الشعرية من أحد أعضاء الجمعية الفرنسيين وهو السيد بواسونو.

والملاحظ أن أولى قصائده الشعرية عبرت عن قلق شخصي وعائلي. ففي مراهقته، علم ميلودي بدراما والدته. حينما كانت مازالت بعد شابة من قبيلة “روحا” بالجنوب المغربي، قرب زاكورة، وبسبب الإرث، تم إبعاد والدته عن قريتها ورميها قرب مدينة سطات بالشاوية. هذه الهجرة المفروضة من الصحراء إلى السهل عاشتها أمه، وهو كذلك فيما بعد، كما لو كانت تمزقا. سوف يعبر ميلودي عن هذا التمزق بشكل صريح. في هذا الحوار باح الراحل بالسر الدفين. وينبغي القول إن والدته، كما هو أيضا، ظلا يحملان هذه الصدمة طوال حياتهما، وهو ما يفسر احتماء ميلودي مبكرا بالشعر. بل إننا كلما رافقناه إلى باب مراكش بالدار البيضاء القديمة، كان يبحث عن بائعي الأعشاب القادمين من إقليم زاكورة ليسألهم عن قبيلة “روحا” وعن أهل والدته هناك.

استقبلنا ميلودي بمدينة الجديدة ثلاث مرات في عقد الثمانينيات. وفي 1988، بعد عودته من مدينة نانسي بفرنسا، حيث كان يتكون في إطار السلك الخاص، نظمنا له محاضرة بالمعهد الفرنسي بالجديدة في موضوع “استراتيجيات القراءة”، وكان هذا المحور بالضبط موضوع بحثه في إطار الحصول على الميتريز من جامعة نانسي الثانية. كان ميلودي منشغلا بموضوع القراءة وبالمستجدات البيداغوجية وكان يأسف لكون التعليم في المغرب لم يكن يهتم بهذه التكوينات. وحتى حصوله على التقاعد ظل هذا الموضوع محور اهتمامه حتى أنه خصص له أطروحة الدكتوراه التي قدمها بكلية آداب ابن مسيك يوم سابع دجنبر 2013.

***

لا حظنا كذلك أن صديقنا ميلودي تأثر بالأجواء الموتورة لـ “سنوات الرصاص”، فكان يلتزم بكثير من الحيطة والحذر المبالغ فيهما، رغم أنه لم يكن له أي انتماء نقابي أو سياسي أو لتنظيم محظور. فكان يشك مثلا في بعض رواد المقاهي أو في أشخاص عاديين يعتبرهم مدسوسين في الشوارع. كان هذا التخوف نابعا من اعتقاده، الخاطئ، بأنه ربما، كشاعر، قد يكون محل مراقبة، والحال أن هذه المراقبة، حسب ما سيتبين من كتاب المشتري بلعباس (تجربة ومسار، 2016، صفحة: 28)، قد همت بعض جيرانه في نفس الشارع ممن لا علاقة له بهم .. هكذا رافقناه مرة عند الراحل محمد زفزاف بحي المعاريف. كانت رفقة زفزاف تتكون من مثقفين ويساريين وفنانين مغاربة وأجانب. مرة وجدنا معه الشاعر أحمد الجوماري الذي سبق أن عمل مدرسا بالجديدة بمدرسة درب الحجار، والصحافي عبد الرحيم التوراني، والقاص علي الأجديري، الذي توقف عن النشر منذ وقت .

كان المرحوم بلحديوي وثيق الصلة بزفزاف آنذاك حيث خصه بمقال مطول في جريدة “لبراسيون”. بل لقد رافقناه إلى مقر الجريدة بـ”عين البرجة”، حيث سلم مقاله مباشرة إلى مدير الجريدة محمد البريني.

هذا الرهاب كثيرا ما أوقع صديقنا في بعض المواقف المحرجة، والتي لم تكن تخلو من طرافة: التقينا مرة المرحوم زفزاف في مقهاه المعتادة بالمعاريف رفقة رجل خمسيني، يبدو عليه أنه يقدر زفزاف ويحترمه كثيرا. فقد قدم لنا كراسي ودعانا إلى الجلوس ثم أبحرنا في الحديث. وفي لحظة أسر ميلودي إلى الرجل الخمسيني وقال له: “ذلك الشخص في الزاوية لم يفتأ يراقبني منذ دخلت المقهى، فقد يكون من الاستعلامات”. فما أن كان من الخمسيني صديق زفزاف إلا أن ابتسم ونظر إلى ساعته ثم انصرف. بعد مغادرته أعاد ميلودي ملاحظته عن الشخص الجالس في الزاوية، فما كان من زفزاف، الذي لم يعط للأمر أية أهمية، إلا أن طمأن ميلودي قائلا له: “لا عليك، فالبوليسي الحقيقي هو الخمسيني الذي غادرنا على التو”.

في نفس السياق، أذكر أننا ذات مرة في سنة 1993، رافقناه، اجماهري وأنا، إلى مرس السلطان وهو الحي الذي كان يحب أن يرتاده كثيرا، بسبب جمالية مقاهيه ومكتباته التي توفر له الصحف والمجلات التي كان يقبل عليها بنهم شديد. دخلنا وراءه إلى مقهى مدارة “مرس السلطان”، كان يعرف أن الشاعر محمد خير الدين أصبح يرتادها منذ رجوعه من فرنسا، فكان يحب أن يمر عليه هناك، بعدما خلق معه علاقة ودية، وبعدما قرأ غالبية دواوينه الشعرية. وفعلا وجدنا خير الدين جالسا في إحدى الطاولات، سلمنا عليه، لكن ما أن هممنا بالجلوس إلى جانبه حتى قال خير الدين، موجها كلامه بالفرنسية لميلودي، وهو يشير بأصبعه إلى شخصين جالسين في طاولة قريبة:

Ces deux messieux sont de la police –

(هذان الشخصان من الشرطة).

وهو ما جعل زميلنا بلحديوي يدفعنا إلى التعجيل بمغادرة المكان على الفور.

لقد كتب ميلودي عدة قصائد نشر بعضها على صفحات الجرائد الصادرة بالفرنسية مثل “البيان”، و”لوبنيون” و”لبراسيون”، كما قرأ بعضها في بعض الملتقيات القليلة دون أن يجمعها في مصنفات. كان دائما يحدثنا عن أنه مقبل على طبع ديوان. ومرت سنوات دون أن ينشر أيا من دواوينه الأربعة. وبعد وفاته، قررنا، نحن ثلة من أصدقائه قدماء ثانوية الإمام مالك، أن نتصل بعائلته عساها تجمع باقة من شعره وتنشرها في ديوان، طالما حلم بنشره، فنكون بذلك قد حققنا إحدى أمنياته التي لم يحققها الراحل في حياته.