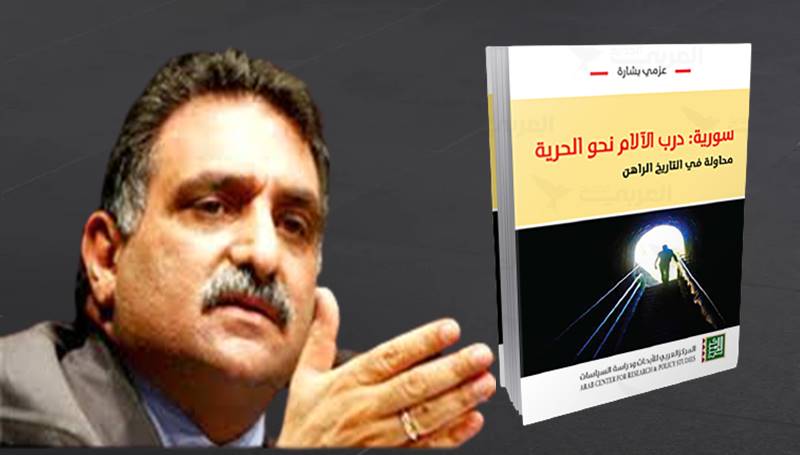

سورية درب الآلام نحو الحرية.. لعزمي بشارة

لحسن أوزين

من زاوية توثيقية تاريخية تعتمد على المعطيات الوضعية التوثيقية يحاول عزمي بشارة في كتابه “سورية درب الآلام نحو الحرية” أن يفهم الثورة في انطلاقتها وصيرورتها، وهو في ما طرحه لا يختلف كثيرا عما سطره ياسين الحاج صالح في كتابه “الثورة المستحيلة” حول طبيعة النظام الأمنية التسلطية في احتكاره للسلطة والثروة والسياسة والحياة، إلى درجة جعل الشعب في حالة من الغليان المكتوم، لا تستطيع أن تتجاوز ثورته الحيز الاجتماعي للخطاب المستتر، الذي لا يقوى محيطه المحلي والإقليمي العراقي، واللبناني الغارق في الحروب الطائفية السياسية على دفعه نحو اكتساح المجال والفضاء العام، لإعلان وجوده السياسي، كشعب مقهور يرفض المذلة والمهانة والاسترقاق السياسي الاجتماعي من قبل سورية الأسد. لذلك يربط بشارة انطلاقة الثورة السورية بما حققته الثورة التونسية والمصرية بشكل سلمي. إلا أننا نستغرب قوله ” نعتقد أن الثورة السورية التي تحركت في أجواء الثورة العربية هي الثورة التي كان يمكن تجنبها بالإصلاح حتى بعد اندلاعها لو فهم النظام مزاج شعبه السياسي وذاكرته ومخاوفه ومطالبه، ووافق على تغيير أسلوب تعامله معه بإجراء إصلاحات بنيوية كافية ” (25). وقد استعمل بشارة مصطلحات انشائية لا علاقة لها بالعلوم الاجتماعية والسياسية والتاريخية…، كما أشار الى ذلك في تمهيده. لأن النظام السياسي يؤسس وجوده السياسي والاجتماعي والاقتصادي على الموت الرمزي للشعب، والموت المادي لكل فعل سياسي معارض، وصولا إلى إبادة الشعب الثائر. وقد خصص بشارة الفصل السادس للحديث عن استراتيجية النظام التي لا تقبل بالشعب إلا باعتباره مواليا هادئا. 226 مما يعني أن الأنظمة الشمولية العربية في قهرها الداخلي للشعب وتبعيتها للخارج تبني ) مصالحها، من خلال الولاء والطاعة باعتماد آليات استعمارية في “تسييس الفسيفساء الاجتماعية” (27) أي تتموقع خارج الوطنية، أو بتعبير أدق ضد الوطن والإطار الوطني. حيث إن إصلاحها الحقيقي هو زوالها، أي التحرر منها بشكل سلمي أو ثوري، وأي شكل تحدده الكثير من الشروط والظروف والسياقات والعلاقات والتفاعلات الصراعية المحلية والإقليمية والدولية. وبين الصفحة وأختها تتعثر محاولة بشارة لفهم الثورة، بين قوله بالطبيعة المخابراتية للنظام في التحكم في جميع مفاصل الدولة والمجتمع والذاكرة والتاريخ سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث “أغلقت هذه الأجهزة المجال العام أمام أي حراك سياسي معارض للسلطة القائمة، ولعبت على وتر التناقضات والحزازات المجتمعية من خلال الإبقاء على الروافد والمغذيات الاجتماعية لها” (30). لكن في الصفحة الموالية يقرأ بشارة تعقد وصعوبة الثورة السورية من خلال خصوصية مجتمعها المركب. وهنا تنتصر القراءة الاستشراقية الكولونيالية التي يؤسس النظام على أرضيتها وجوده السياسي، كممارسة أيديولوجية سياسية تضمن ديمومته وتؤبد سلطته، كنظام لا وطني يتناقض سياسيا مع مفهوم الدولة الوطنية الحديثة، وما يشكلها من قيم ومبادئ الحرية والمواطنة والديمقراطية…،

يعني هذا أن المشكلة سياسية داخلية قائمة في الصراع السياسي المجتمعي في تطييف النظام للحقل السياسي، وتمزيقه للإطار الوطني بواسطة آليات سياسية استعمارية في إنتاج قراءتها التسلطية للمكونات الثقافية والسوسيولوجية، كتنوع وتعدد تخترق أي مجتمع في العالم. “الشعب السوري ينشد الحرية والكرامة، ويتوق الى المواطنة وحقوق المواطن وحاله في ذلك حال الشعوب العربية كافة. والفارق الرئيس في ثورته يكمن في خصوصية مجتمعه المركب دينيا وطائفيا وإثنيا، التي أعاقت تبلور هوية وطنية جامعة تسمح بفصل المجتمع عن النظام، والنظام عن الدولة، وأوجدت جماعات أهلية تجمع بين المجتمع والنظام، تخترقهما عموديا، وتمكن النظام من استثمار ولاء الأجهزة الأمنية وضباط الجيش في استخدام غير محدود للعنف” (31). والخلاصة عند الكاتب أن سياسة الهويات نابعة أساسا من شروط موضوعية، هي من طبيعة المجتمع المركب التي “تشكل خطرا حقيقيا على كيان الدولة الموحد” (33). ولو كان الكاتب واعيا بالمستوى السياسي للصراع السياسي الذي يخوضه النظام على الأقل منذ بروز الدولة الأسدية، التي تفكر بعقلية المحتل في فرض الوصاية والحماية بالمعنى الكولونيالي على الشعب “المتخلف والجاهل” بلغة رئيسه، لفهم بشارة أن النظام لم يضيع لا فرصة الإصلاح ولا فرصة الانتقال الديمقراطي. ولعل المعطيات السابقة التي أشرنا إليها في محور ما وراء الثورة لأكبر دليل على فاشية النظام التي تعبر عنها شعاراته “الأسد أو لا أحد” الأسد الى الأبد”….

يقول بشارة بأن النظام “ضيع فرصة احتواء القوى المنتفضة بداية، بشكل يمكنه من الإصلاح، وربما الانتقال الديمقراطي التدريجي بقيادته من دون سفك دماء، ومن دون تعريض تماسك سورية وشعبها للخطر” (34). والغريب في الأمر أن هذا الكلام يتناقض مع ما هو مسطور بين دفتي الكتاب، كما لو أننا أمام مؤلف جماعي تتعارض فيه الآراء. ففي نقاشه لما يسميه الفرص الضائعة، الإصلاح السياسي والانفتاح الاقتصادي وما تمخض عن ربيع دمشق، يشير بشارة الى طبيعة النظام القمعية والسلطوية التي تؤكد حقيقة أن النظام بعيد عن الإصلاح والديمقراطية “وعاد الاستقواء بالقمع الأمني باعتباره الآلية الرئيسية التي تحكم تعامل النظام مع معارضيه” (47). وانطلاقا من نزعة استعلائية غير ديمقراطية يحتقر النظام الشعب في محاولة إنتاج إيديولوجيته القمعية، بما تبقى من أزبال قمامة الاستعمار: ما يسميه الرئيس في خطاباته “الخصوصية السورية”، التي قوبلت بالرفض النضالي من خلال بعض القوى الفاعلة، ومن بينها المؤسسة لإعلان دمشق، رغم ما تعرضت له من قمع وملاحقة أمنية. وبسبب عوامل ذاتية وموضوعية داخلية وخارجية ضعفت وتشتت دينامية هذه التجربة في المعارضة. مما فسح المجال للفساد والتسلط والقهر السياسي أن يتعمق ويرخي بثقله الرهيب على كل فئات الشعب المهدور في انتمائه وهويته الوطنية، تحت وقع شعارات “اقتصاد السوق الاجتماعية”. “وكانت هذه التطورات عبارة عن عملية لبرلة اقتصادية في ظل الفساد والاستبداد السياسي… وكان لذلك أثر بالغ في خريطة الحركة الاحتجاجية في سورية إبان انطلاقتها. فهي في إطارها الأشمل، باعتبارها نزوعا نحو التغيير، حركة شعبية ضد القهر السياسي، وضد الفساد البنيوي المتجذر في الجمع بين النيوليبرالية الاقتصادية والاستبداد السياسي” (55).

هكذا يفكر عزمي بشارة سيرورة ولادة الثورة التي لم تكن كما قلنا سابقا فجائية لمن يحسن قراءة التحولات التي كان ينتجها الظرف التاريخي العصيب الذي كان يضع الشعب السوري على فوهة بركان. حيث صرخة الحرية والكرامة والعدالة لم تعد تستطيع حبس أنفاسها والتزام الصمت، أو اللجوء إلى الكبت، أو التوقف والنكوص، خاصة والشعب يكتشف خديعة الإصلاح والديمقراطية وفاشية نظام يعلن بوقاحة استعداده لقتل شعبه تحت غطاء المؤامرة ومحاربة الأعداء. وقد اكتسب فاشيته بعد مجزرة حماة، حيث تحولت سورية الى دولة الأجهزة الأمنية تستبيح كل شيء، فلم يعد هناك حتى ما يسمى بالمجال الحميمي الخاص. والكاتب يشير بوضوح الى الطبيعة الإجرامية للنظام، لكن ما يثير الاستغراب الى درجة التساؤل حول سهو بشارة في جمعه بين إمكانية قدرة النظام على الإسهام في تغيير نفسه عبر إصلاحات سياسية ممكنة، وهي جزء من تطوره الطبيعي كضرورة تاريخية كامنة في صيرورته السياسية الاجتماعية الاقتصادية والأيديولوجية في الوقت الذي يعرف بشارة أنه “اتضح أن نهج حماة ليس أسلوبا من الأساليب التي يختارها النظام، بل هو نهج بنيوي” (60) له جذور عميقة كما ناقشها بتفصيل بشارة في الفصل السابع حول ترييف الحزب وتطييف الجيش وصولا الى صعود فئة الذئاب الشابة كشريحة اجتماعية اقتصادية مرتبطة بالأمن والسياسة. هذا التوجه عمقته سياسة بشار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كدولة الاستثناء الاستبدادي في احتكار السلطة والثروة وفتح الباب لمختلف أنواع الفساد، وتعميق الهوة بين قلة تزداد غنى وثراء فاحشا، وشعب ينحصر وجوده الى المستوى النباتي في البحث عن لقمة العيش للبقاء. “من الواضح أن هذه الفئة باعتباراتها الخاصة ليست المركب الوحيد في النظام، فثمة مركبات أخرى لديها اعتبارات أخرى. ثمة أجهزة أمنية وجهاز دولة وقاعدة اجتماعية طائفية. لكن فئة رجال الأعمال من الذئاب الشابة المتداخلة بالأمن أصبحت في مرحلة حكم بشار الأسد الفئة الاجتماعية الأكثر تأثيرا في النظام” (313). ونجم عن هذا الواقع الجديد، من جهة، صعود ملحوظ لمعدل النمو على حساب التنمية الذي كانت تستفيد منه مركبات النظام، ومن جهة أخرى أفرز وعيا شعبيا غاضبا وساخطا من القهر والحرمان والاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي عن دائرة الثروة التي تحتكرها وتمتع بامتيازاتها القلة البورجوازية والأمنية وأقليتها الأسدية العائلية. هذه هي زاوية النظر التي تؤطر محاولة عزمي بشارة في فهمه انطلاق الثورة والتعرف على صيرورتها. وهو في ذلك كما لو كان يرد ضمنيا على سردية المؤامرة التي روجها النظام وحلفاؤه، وفي الوقت نفسه يقف في وجه السطو على التاريخ كما يفعل المتسلط المنتصر عادة، ليؤكد شرعية الثورة وضرورتها التاريخية الموافقة للتركيب الاجتماعي الاقتصادي في تحولاته وصراعاته الاجتماعية والسياسية بين التغييب السياسي لوجود الشعب بمختلف مكوناته، وبين إعلان الممارسة الاجتماعية السياسية للقوى الوطنية الشعبية عن حق امتلاك السياسة وعيش الحياة. هكذا توالت الاحتجاجات كما يسردها عزمي بشارة من إعلان دمشق مرورا باعتصام السفارة الليبية وصولا الى انتفاضة درعا. “خوف النظام من الثورة ومحاولته وأدها في المهد بالاستخدام المكثف لإطلاق النار على تظاهرات سلمية أهلية الطابع تحوّل الى نبوءة تحقق ذاتها. وأصبحت شدة القمع والدماء الغزيرة التي سالت في تظاهرات جمعة الكرامة في 18آذار/مارس2011 محركا يدفع الأمور الى اتساع نطاق التظاهرات وتحولها الى انتفاضة محلية عارمة، ثم الى ثورة وطنية” (86)، شاركت فيها فعاليات مختلفة بشكل عفوي تلقائي. لكنها نابعة من تاريخ القهر السياسي والتهميش والتغييب لحق الوجود السياسي للشعب. وحين برزت التنسيقيات المدنية، أخذت الاحتجاجات بعدا تنظيميا، رغم الهجمة الشرسة للجهاز الأمني والجيش و الشبيحة. فظهرت بشكل واضح الطبيعة اللاوطنية والاستعمارية للنظام البعيد كليا عن الفرص الضائعة والإصلاح السياسي. لذلك ليس غريبا أن يتبنى النظام ” رواية العصابات الإرهابية والمسلحين والسلفيين والمؤامرة لتبرير قمعه وقسوته. وكل ما يقال اليوم عن المؤامرة والمسلحين المدسوسين قيل في هذه المرحلة المبكرة من عمر الثورة ” (91).

هذه هي السردية التي اشتغل عليها ٍرأس النظام في خطاباته إعلاميا وسياسيا. “دأب النظام السوري في سورية على تعريف الثورة أو وصفها منذ بدايتها بأنها “مؤامرة خارجية” تستهدف سورية بسبب مواقفها “الممانعة” غير المنسجمة مع السياسات الغربية في المنطقة، متجاهلا بذلك بعدها الشعبي العفوي الأصيل ودوافعها المعروفة المتجذرة في الواقع الاجتماعي والسياسي السوري، ومضامينها السياسية الثورية. لكن النظام تبنى سياسة تهدف الى القضاء على الثورة مبررة دعائيا بهذه الرؤية” (229)، وشاركته بعض القوى اليسارية التي لايزال يسيج عقلها ونمط تفكيرها جدار برلين. لكن الكثير من الكتابات التي واكبت الثورة، فكريا وسياسيا وإعلاميا وإبداعيا، عرت هذه الخديعة السياسية الخبيثة التي افتعلت قتل الجيش والشعب معا في محاولة لشحن الجيش بالعدوانية الشرسة تجاه شعبه. ومع ذلك برزت انشقاقات كثيرة وعت دناءة الفاشية الأسدية ولا وطنيته في الإصرار على قتل شعب استمر في احتجاجاته السلمية شملت ريف ومدن سورية. أسهم النظام بقتله في تجذر شعارات الثورة من المطالبة بالإصلاح الى رفع شعار إسقاط النظام. حيث يرى بشارة أن استمرار الثورة وامتدادها بفعل الحضور القوي لفئات واعية سياسيا وسط الفئات الفقيرة في مراكز الأطراف المهمشة، دون أن يعني ذلك أن الفقر والريف منطلقها. ” ظهرت في بداية الثورة فئة من شبان الأحزاب المعارضة المناضلين، وفئة أوسع بكثير من المدنيين غير المؤطرين الواعين سياسيا واجتماعيا والمنتمين الى الطوائف كلها. ظهر هؤلاء في المدن السورية كلها، بما فيها حلب ودمشق. ويعتبر قتل هؤلاء واعتقالهم بالآلاف، أو إجبارهم على الاختباء أو اللجوء الى المنافي من أهم جرائم النظام التي أدت الى تجريف البعد المدني للثورة السورية بالقوة” (94).

هكذا نفهم مع عزمي بشارة الأسباب والعوامل الهمجية والدموية الكامنة في طبيعة النظام الشمولي، التي أنهت البعد السلمي الوطني الديمقراطي للثورة التي شملت كل الطوائف والمناطق السورية، وهي تعري في صمودها حقيقة نظام في طبيعته السياسية، الأقرب الى قوة احتلال محلية، وهو يخوض بشراسة حربا وحشية ضد شعبه. الشيء الذي جعل الثورة تأخذ بعدا مسلحا. “سقطت شرعية الدولة ومؤسساتها في وجدان الثائرين، وتحول النظام الى ما يشبه قوة احتلال تفرض على الناس حماية نفسها من بطشها في البداية، ثم مقاومتها لردعها، ثم تنظيم نفسها من أجل الانتصار عليها. وضمن هذه الرؤية يمكن فهم دينامية العسكرة في الثورة السورية” ( 191)، التي انطلقت في البداية كدفاع عن النفس ضد عملية القتل التي طالت الكثير من السوريين بما في ذلك بعض الجنود الذين أعدموا ميدانيا كمنشقين رفضوا إطلاق النار على الشعب الأعزل، قبل أن تتحول الى مكون رئيسي في الثورة مع إصرار النظام على الحل الأمني الدموي في ظل الموقف اللاأخلاقي واللاإنساني من المجتمع الدولي الذي ترك الشعب السوري وحيدا تفعل فيع آلة الحرب ما تشاء. وقد عرفت ظاهرة التسلح سيرورة صعبة في التكون والتطور، في التوحد والتنظيم والعمل الاستراتيجي. “مصيرها لم يكن أفضل من محاولات إقامة الأطر السياسية. ونعتقد أن التعدد الميداني، وعدم تنظيم القوى المسلحة للثورة فاقا حالة اللاتنظيم واللاوحدة اللذين صاحبا عمل القوى السياسية المعارضة في الخارج” (202). وقد زاد الطينة بلة توالد الكثير من الكتائب المحلية والأجنبية السلفية التي كانت تحارب بالوكالة بناء على ما تمليه عليها الدول الداعمة بالمال والسلاح. هكذا سيطر التشرذم والتشظي سياسيا وعسكريا. دون أن تقوى ظاهرة العسكرة على تحقيق نتائج داعمة لقيم الثورة السلمية المدنية، باستثناء المعارضة المسلحة في ريف دمشق التي حققت نوعا من التنسيق والتنظيم، “ويرجع ذلك كما يبدو لوجود حالة من التجانس على مستوى الثقافة بين المقاتلين والمجتمع في ريف دمشق، فالثوار في ريف دمشق هم غالبا من أبناء المنطقة ذاتها، ما ساهم في الوصول الى مستوى أعلى من التنظيم والتنسيق بين الفصائل” (218). إلا أن التنظيمات السلفية والجهادية المسلحة وفرت أرضية ملموسة لدعاية النظام في كونه يخوض حربا ضد الإرهاب، متجاهلا الأسباب الداخلية عبر التاريخ الحديث والمعاصر لسورية في ظل حكم العائلة الأسدية، التي خلعت على نفسها نوعا من القداسة، يستحيل معها على النظام القبول بالثورة التي ترى أنه هو المشكل وبالتالي تغيير النظام السياسي هو الحل. لأنه بعيد في سيرورة تكونه وتطوره كنظام فاشي في ممارسته السياسية، عن أن يتضمن في بنياته السياسية والاجتماعية الاقتصادية إمكانية إصلاحه. هذه الإمكانية التي يرى عزمي بشارة أن النظام ضيع فرصها، في الوقت الذي يؤكد في الكتاب نفسه أنه “لم يخطر في بال النظام، ولا يمكن أن يخطر في باله، أن المشكلة هي النظام السياسي الأمني، أي هو ذاته” (232)، بل بالعكس كان النظام واعيا بذلك، ولهذا واجه الثورة بشعارات الحكم أو الموت: الأسد أو نحرق البلد، الأسد أو لا أحد…، ولنا في كلام عزمي بشارة ما يدل على وعي النظام بتهديد الثورة لوجوده السياسي. “وأثبت النظام باستراتيجيته الدعائية منذ اليوم الأول أنه ينوي الحفاظ على نمط الحكم الاستبدادي كله من دون نقصان، لأنه الإمكانية الوحيدة لتحكم فئة بعينها بقية المجتمع، ولتتعامل مع الدولة باعتبارها مزرعتها الخاصة. وتطلب ذلك القضاء على الخصوم معنويا وجسديا، بقتل شخصياتهم وقتل شخوصهم” (247). وقد أدت هذه القناعة لدى النظام الى بروز الكثير من الجماعات المسلحة المندرجة في إطار الجيش الحر. كما ظهرت الحركات الجهادية التي لا تختلف عن فاشية الدولة الأسدية، الشيء فتح البلد على حرب طائفية رسم النظام أفقها الاستراتيجي انتصارا لدعايته الإعلامية والسياسية والحربية في قوله بالحرب ضد الإرهاب، وهذا ما مهد الطريق للتدخل الإقليمي والدولي. وفي هذا التحليل لصيرورة الثورة وتحولاتها المعقدة نرى تشابها بين عزمي بشارة وياسين الحاج صالح في ما سماه بالمراحل الثلاث للثورة السورية. كما لهما الرؤى نفسها على الواقع السياسي والتنظيمي والميداني لمختلف أنواع المعارضة الداخلية والخارجية التي لم تستطع التخلص والحسم مع عقلية صراع المواقع والمناصب ذات الأفق السلطوي البعيد عن سيرورة الثورة وأهدافها، وطموحات وتطلعات شعبها.

* عزمي بشارة (سورية درب الآلام نحو الحرية)، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات- (687 صفحة من القطع الكبير)، الطبعة الأولى – 2013.