“ليست رصاصة طائشة… تلك التي قتلت بيلا” الكتابة بين قسوة التاريخ وآلام الذاكرة

لحسن أوزين

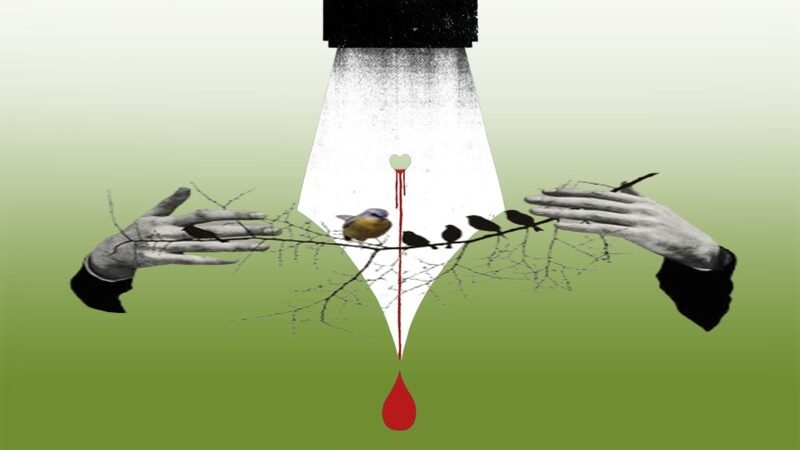

الجميل الممتع الذي جذبني في رواية “ليست رصاصة طائشة… تلك التي قتلت بيلا” للكاتبة السورية، لينا هويان الحسن، هو شكل الكتابة في عمقها الرائي لما يمكن أن ينقد الحاضر، انطلاقا من الماضي والدفع بالواقع الراهن نحو التغيير. هذا يعني قدرة الكتابة على تمثل ثراء التنوع والتعدد والاختلاف الذي تميزت به البيئة التاريخية الاجتماعية والثقافية السورية. يلمس القارئ رؤية عميقة تسكن طيات الكتابة، مولدة للسمات والخصائص الجمالية والفنية. التي تجعل عملية الاستمرار في القراءة مسألة محسومة، لا مفر منها. وهذا ما يمنح الرواية سحر الرؤية الإبداعية في مقاربة تحولات الواقع، من زاوية منظور المتخيل الفني، في كشف الوجه الاخر الجميل، لجدلية الحب والموت، رغم خيباته وأتراحه، في تجربة المحنة والتشظي التي يعاود إنتاجها دمار وخراب ومآسي اللحظة الراهنة. لذلك عملت الكاتبة على مجابهة مأساة اليوم في ظلامها اليائس الحالك، بماض ثري متسامح رغم وجع آلامه، غربة وهروبا من الموت العاري، المنفلت من أي قانون. الى جانب حب مضيء، متوهج، جامع للتشظي، والتمزقات. حب أنار طريق الغرباء الفاتنين في تعايش تنوعهم واختلافاتهم، و تسامحهم الأصيل، المشبع بكل التناقضات التي تحير العقل والمنطق، في صورة أقرب الى قوى القدر المحتوم التي ترسم وتوجه الناس، نحو مسارات ومصائر محددة.

تعود الكاتبة الى التاريخ المنسي، في قسوته وآلامه، لتكتب سيرة غرباء، فرض عليهم المنفى ظلما وعنوة. و لم تتح لهم فرص توثيق ما عاشوه من ويلات الحروب والتهجير، والذبح الحلال باسم الثورة والدين، والطائفة والعرق، والطبقة. ومن خلال الاستبداد المحلي الأقرب الى النازية المستحدثة. “عاد تيمور الى بيته وحضن طفليه وفي أنفه رائحة العطن وعفونة الدم المتخثر، من جروح السجناء المتقيحة، وأذناه مازالتا تضجان بأصوات المعذبين. خلال يوم فقط، صدق ما يردده عمه شمسي دائما: “هدول ولاد بلدنا بيعملو كل شي استحى الفرنساوية يعملوه”…انشغل أصدقاؤه بمرور بطيء لسيارة مرسيدس مكشوفة، وسمع في الجو لغط أصوات تقول جميعها: “هتلر، سيارة هتلر”. كان الشبان منشغلين بالسيارة الرئاسية الجديدة التي اشترتها الحكومة السورية، وسيتقبل الرئيس أديب الشيشكلي زواره بهذه السيارة بالذات: سيارة هتلر”. (158) ومن هذا النبع المقرف، والباعث على الغثيان، استقبل الأسد شعبه أيضا بمحرقة هتلر.

هؤلاء الغرباء عاشوا وعايشوا الموت بكل عنفوان الحياة في حماية البقاء، وبجنون العشق والحب في الارتباط بالآخر والعالم. واحتضنت تنوعهم واختلافاتهم أمكنة مرنة للأرض السورية، كانت بلسما لجراحات القهر والنفي، والتمزقات الرهيبة التي حفرت أخاديد الرعب في دواخلهم، والألم الساكن في الأعماق الدفينة. وفي الوقت نفسه تولدت حكايات الفرح والحزن والضغينة، الى جانب حالات الغيرة والحب الجنوني المترفع عن الارتباطات والانتماءات الدينية والعرقية والطبقية…، التي تختزل الإنسان في صورة هويات قاتلة، باعتباره عدوا، أو أعداء يجب قتلهم وإبادتهم.

أولا : الكتابة و إيقاظ صمت النسيان النائم في غرفة الماضي

“لماذا أكتب إليك الآن؟ ربما لأجل إيقاظ الصمت النائم في غرفة الماضي”. (270)

تشتغل الكتابة كنور وهاج، ضد عتمة غرفة الماضي، حيث يغط النسيان في نومه العميق. تنزع عنه ثياب الصمت، توقظه بعنف رمزي، لا يخلو من متعة سحر السرد. فتبدو الوقائع والحكايات في عريها الموجع الجميل. نتعرف على سرديات غرباء عاشوا في الظل، بعيدا عما يكتبه المؤرخون. كلهم فروا هاربين من موت صريح سلخ عنهم إنسانيتهم، وجعلهم مجرد أعداء في الدين، في العرق، في الطبقة، في المذهب، أو الطائفة، يجب تصفيتهم، والتخلص منهم، بسحقهم وإبادتهم. هكذا كان هروب بيلا مع أبيها، والكثير من أفراد طبقتها الاجتماعية، التي استهدفتها ثورة البلاشفة. كما هو هروب عائلة “سيسي”، الأرمينية من مذابح الأتراك. ومحنة الهروب المؤلمة هذه، الى حد الرعب القاتل للحواس( صمم بيلا) وجذوة الحياة (انتحار ناديا أم سيسي)، عاشتها الكثيرة من الأعراق والطوائف الدينية والمذهبية، والهويات المختلفة، في انتماءاتها اللغوية والاجتماعية والثقافية والسياسية.

الكتابة تأخذ على عاتقها بجدية، توثيق وتدوين المسارات المفرحة والمؤلمة، لسيرة كل هؤلاء الشخوص الهاربة، من وحش الموت، وأشباحه. تفعل ذلك عن قناعة فنية و فكرية، في قوة الكلمة وفاعليتها. وتؤرخ لهذا التاريخ المهمش المنسي، انطلاقا من الخبرة والمعايشة، والانجذاب بسحر الأمكنة والفضاءات والحكايات والعلاقات الاجتماعية، التي لا تزال تحمل العلامات والرموز والدلالات واللغات، المعبرة، والعاكسة لصفاتها وخصائصها النفسية والاجتماعية والدينية والثقافية. في رغباتها ومعتقداتها، وتصوراتها، وفي عاداتها وتقاليدها، و عباداتها وطقوسها. تدخل الكتابة في تواصل حميم مع هذا كله. تفسح له المجال بحياد في التعبير عن الأفكار والرؤى والمواقف تجاه ما عرفته في تاريخها الشخصي، والاجتماعي السياسي التاريخي. في الإشارة مثلا الى الوجه الدموي للبشاعة التي نشرتها الثورة البلشفية. والحالات الإنسانية التي دفعت الثمن غاليا، قتلا وتهجيرا، وهروبا من الموت المتوحش. وأيضا فيما يتعلق بالتحولات السياسية التي عرفتها تركيا. وما نتج عنها من مجازر في حق الاثنيات والطوائف الدينية المسيحية، كالأرمن الذين تعرضوا للقتل العاري، ذبحا وتنكيلا وتهجيرا. تحاصر الكتابة النسيان وتجبره على الاعتراف بالعتمة التي تلبسته، تحت وطأة وقع الصراع على السلطة، والقوة القاهرة للضحية والمهجرين، والهاربين من مخالب وحش المعتقدات الدينية، ومن عصبية حقد الانتماءات والهويات العرقية والقومية، والأفكار، والإيديولوجيات السياسية، الملوثة بقذارة شر الانتقام.

تسلط الكتابة الضوء الساطع على مرحلة تاريخية، انعكست سلبيا تحولاتها الرهيبة، على المدن والقرى السورية، وتفاعلت مع نتائجها الموجعة والمؤلمة، كأرض معطاء سخية ومرنة في احتضان هؤلاء الغرباء. الذين تعايشوا في تنوعهم واختلافهم وتعددهم. في ارتباط حدسي حضاري إنساني، بما تخفيه تجليات أنقاض القرى والمدن والأديرة السورية، من جوهر عميق، متجذر في الزمن والمكان، للتنوع الحضاري، لشعوب مختلفة، تركت بصمتها وعلاماتها ورموزها، وآثارها العمرانية والثقافية والدينية.

وهنا تكمن روعة فنية وجمالية الكتابة، في دق جدران خزان الماضي، ودفع النسيان لاستحضار كل الوقائع والاحداث والحكايات، اعتمادا على متخيل الكتابة في لمّ شتات المنسي، واستحضار سيرة هؤلاء الغرباء الذي عاشوا في البلدات السورية، بعيدا عن الأضواء الكاشفة، في أجواء من التهميش والعزل والاحتقار. كما لو أنهم مروا ليلا بهذا الحياة.

ثانيا: عبء قسوة التاريخ، ومحنة عذابات آلام الذاكرة

جميع شخوص الرواية تعيش كمّا هائلا من العذاب، تحت وطأة آلام الذاكرة. مرحلة تاريخية جد معقدة من الحروب والقتل والمجازر، والثورات، والصراعات السياسية الاجتماعية على السلطة والثروة. إنها مرحلة الحرب العالمية الأولى، والثورة البلشفية، ومخاضات بروز الدولة التركية الحديثة. ومرحلة الاستقلال السياسي الشكلي لسوريا. وما أفرزته هذه المرحلة من اضطرابات، و قهر وقمع، و تحولات اجتماعية سياسية، وثقافية ودينية، قاسية ومؤلمة، في صياغتها للبنى الاجتماعية والثقافية والقيمية. بطريقة لا تعرف الرحمة والشفقة، تجاه من عليهم دفع ثمن الاضطرابات والانقلابات والثورات والحروب. لذلك كتب التاريخ في الظل والعتمة صفحات مرعبة بالدم الإنساني البريء، صفحات مروعة من المجازر والتهجير والقتل والمطاردة، والذبح الهمجي للقيمة والحرمة والحصانة الإنسانية. حدث ذلك بمسوغات دينية، عرقية، طائفية، ثورية، وانتهازية قامت بها الغوغاء. هكذا عبر التاريخ عن مكره وقسوته، في أشد قوانينه عنفا وشراسة، وتخليا عن الإنسان. مخلفا، في قسوته البشعة، للأجيال الجديدة، من الأبناء والبنات، عبئا من الحقد الأسود المشحون بالكراهية، والرغبة العمياء في الانتقام الهمجي.

ونتيجة عبء قسوة التاريخ التي حملها، هؤلاء الهاربون، في جوف ذاكرتهم كتشوهات كبيرة، تولدت الكثير من الآلام، المسببة لمحنة عذابات رهيبة. كالشعور بالغربة و الفراغ الوجودي في فقدان معنى الحياة. الانكفاء على الذات والعزلة، وصعوبة التكيف والاندماج مع الواقع الجديد. التفكير في الرحيل والانتحار، والتخلص من كل الارتباطات، العاطفية والاجتماعية والوجودية. “يوم وجدت ناديا في عالم المياه الساخنة وخلوات الاغتسال تحت القياب الصغيرة المخرمة، ملاذا يشفيها من حزن الخارج، يحررها مؤقتا من ذاكرتها المكتوبة بالدم، ذاكرتها التي لم تسمح لها بنسيان شيء، وتحديدا خيط الدم القاني، بين ضجيج ماضيها المضرج بدماء أهلها المقتولين على باب الكاتدرائية في تبليسي، وسكينة الحاضر في مدينة مثل حلب… لم يخرب شيء من جمالها، لكنها كانت من الداخل مشوهة بذاكرتها”. (277)

لهذه الأسباب برز وهيمن التفكير في الهجرة الخارجية، بحثا عن حياة كريمة. كما زرعت بذور الحقد والكراهية والانتقام في ذاكرة الأبناء. وتم بث الكثير من السموم في الرموز والأسماء والدلالات والعلاقات الاجتماعية. الى جانب توريث سرديات المحنة والآلام، وعدم الاعتراف والقبول والتقدير للذات والآخر والعالم.

“كل هذا جعلني شذرة تائهة لتاريخ ينقله قوم فارون من الموت. يدونون تاريخهم عبر إطلاق الأسماء على أماكنهم الجديدة وأطفالهم الجدد. لم أكن يوما إلا مقموعة، بتاريخي المستتر، بثنايا اسمي، مسجونة بخطايا حضارة أذنبت عندما أصرت على البقاء حية”. (260)

ورغم كل ما فعله الأبناء في الهجر والنسيان، كانت ذاكرتهم تعيدهم بعناد وإصرار الى الأمكنة نفسها في دمشق وحلب التي تملك أسرار الطفولة المفعمة بالحب والبراءة والانزياح الجميل والرحب، البعيد عن الانتماءات والهويات الدينية والعرقية المغلقة والشرسة. “اليوم فهمت أننا كنا أغرابا، وسنبقى كذلك. أستعيد تلك الأيام، كتمرين حزين، مرضي، مألوف. أعيش مترنحا مثل تلك الذبيحة التي يذبحها الحاخام في يوم الغفران كأضحية لتذهب بذنوبنا… لم أسافر، لم أقطع غير أميال قليلة خارج نيويورك. لكني تعبت من السفر داخل نفسي. قطعت مسافات ومسافات في طرق القلب المهجورة. كم كافحت لأصل، لكني لم أبلغ أي مكان. إنما أقف في مكاني تتنازعني رائحة الياسمين في بيت البندرة الحلبي، ورائحة الليمون في منزل جدي الدمشقي. إنها ليست ذاكرة أو مجرد زمن مر. إنها أقفاص متتالية، بالكاد أتملص من قفص لأجدني أدخل قفصا آخر”. (267)

ذاكرة مترعة بالحزن والغربة، والفرحة والخيبة. وبعنفوان الحب والعشق الجنوني في تدمير المسافات، في المعتقدات والهوية والانتماءات. ذاكرة موشومة بقسوة التاريخ، وجهنمية الماضي الحارقة بعذاباتها الرهيبة للقلب والدماغ.

“سوف لا أعرف سوى الخوف. متى ننتهي من الماضي؟

متى نحكي أشياء أخرى، غير ترهات الأسلاف؟…

ما أروعنا لو أننا خلقنا بلا جذر ولا جدع، بلا ذلك العناق المشؤوم للماضي، لأذرع التاريخ الرعناء”. (264)

هكذا تكون قسوة التاريخ بشعة وبلا رحمة، لأنه في حقيقته الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية، ليس إلا جريمة، وخدعا أنتجتها قوة القهر السياسي في القمع والنهب والسجن والقتل، في ترسيخ عقدة الذنب والتأثيم إزاء المصائب والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحرم الناس من حق عيش الحياة الكريمة.

ثالثا: عندما يكون التاريخ جريمة

“شعب كامل أراد أن يكون رمانا، في وجه شر أن يقتل إنسان بسبب دينه. إنها السكين، التي هجرت الشركس، من أعالي القوقاز لأنهم مسلمون، هي عينها السكين التي هجرتنا ونحرتنا كالبهائم لأننا مسيحيون”. (284)

تضعنا الرواية أمام مرحلة تاريخية جد معقدة، و ساخنة، على فوهة بركان، في حالة جنونية قصوى، لحرق الأخضر واليابس، وتدمير كل ما يعترض أو لا يعترض طريقه. صراع الصفائح الداخلية للمجتمعات في تشكلاتها البنيوية الاجتماعية والثقافية والسياسية، على المستوى العالمي (الحرب العالمية الأولى) والإقليمي (البلاشفة، والأتراك) والمحلي (الاستقلال الشكلي السوري وصراع نظام العسكر والمخابرات على السلطة). ثقل الموروث التاريخي في القهر والاستبداد، وفي سطوة وعصبية المعتقدات الفكرية والدينية. بالإضافة الى حروب الهويات الأحادية الحاقدة، والمتمركزة على الذات، مع عدائها للآخر. قسوة التاريخ الدموي في حق الأبرياء العزل، والفئات الاجتماعية الطبقية، الموشومة بلعنة الحقد والانتقام، وكذلك في حق الأقليات والغرباء، وبين الإخوة الأعداء.

“يا الله؟ تدفع الشعوب ثمن حرب يخوضها الحاقدون، الغادرون، الانتقاميون، أبناء الحرمان الذين انتزعت منهم الأخلاق والرحمة. لا يبالون برائحة جثث تزكم أنوفهم. يربون شعوبهم على فكرة أن: المعاناة فضيلة، وأننا أبناء الخطيئة، مهما تطهرنا نظل نحمل بدرة الخطيئة الأولى. إننا مذنبون حتى النخاع. علينا أن نتحلى بالإيمان، ونقدم القرابين لأجل سعادتنا… نتحكم في أنفسنا، في شهواتنا وأحلامنا وطموحاتنا، ونظل مرتابين بأنفسنا، نتعثر بكل ما قاله أسلافنا وآمنوا به… هذا ليس تاريخا. إنه جريمة، جريمة أكبر من أن نتجاهلها. أورثونا أمما، خرائبها تفوق نفائسها بكثير”. (268 و269)

هذه هي بشاعة الجريمة التي يعبر عنها التاريخ الرسمي، من خلال اشتغال أعنف قوانينه، في الثورات والانقلابات، والتغيرات السوسيولوجية التي تتفجر، في البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. هذا هو الوجه الاخر للتحولات التي تعلن انتصاراتها، وهي تتستر في كتب المؤرخين، على الدماء والأنقاض التي وقف فوقها القتلة، في صورة الأبطال، صناع التاريخ البطولي للحروب والحاكمين المستبدين، العارفين بصراط الفضيلة الزائفة، ومكارم الأخلاق النفاقية، وبممرات فردوس الأرض، أو جنة السماء.

“أبناء أولئك الأسلاف الشرهين للجنان، فرضوا علينا طرقا الى الجنة، عبر الموت، أنهار من الدماء البريئة، سلسلة من الفلوات التي عودتنا الصقيع”. (269)

في هذه السياقات المرعبة للتحولات الاجتماعية والسياسية، والمفعمة بزمهرير الهويات القاتلة للقيمة الإنسانية. وفي ظل عنف التناقضات الاجتماعية والسياسية والدينية، عاش الغرباء، شخوص الرواية، بذاكرة مسكونة بالفواجع والآلام التي تؤلم الروح، وتخربها باستمرار فظيع. حيث لا شيء يضيع، أو يختفي بين ثنايا جيوب الذاكرة التي لا تستطيع أن توقف نزيف الألم، وسطوة العذاب الرهيب”. احتضر- كيفورك لمدة يومين، بكى خلالها كثيرا. بكى أمه، وهو يسمع حشرجات روحها، بينما الجندي التركي يجز عنقها. دخل في دنيا من العتمة بينما خالته تكاد تفقأ عينيه وهي تحوطهما بكلتا يديها حتى لا يرى أمه وهي تذبح. ردد على مسمع ابنته هذيانات متداخلة: كيف نحروا أمه وأخواله على مشارف حلب كالبهائم، بينما الجنود الأتراك يحزون أعناق الأطفال أمام أعين آبائهم الذين سيأتي دورهم بعد دقائق. كان التركي يصيح بالذبيحة: “خرخزلار… أدبسيزلار… إنكينلار”، أي “أيها اللصوص… يا قليلي الأدب… أيها المنحطون”، في حين أن الضابط المسؤول يراقب القتلة من جنوده ويشجع الأمهر بينهم بالذبح :” عفارم”. (168و169)

من داخل سياقات وظروف هذا الواقع المؤلم، تصر الحياة على الانتفاض، و تحدي هذا الرعب المروع الفظيع، من خلال أجمل لحظات جنون العشق، والأمل النابع من نبض القلب، الممسوس بسحر الحب. إنه التحدي الأروع لأشباح الموت. وهذا يعني التأسيس لهويات الحب والعشق، العابر للاثنيات والديانات والمعتقدات البائسة التي تريد كرها لجم الحياة، في نبضها الحي الجميل. بين شمسي وبيلا، سيسي وتيمور، كيفورك وناديا، ثم مع سيرانوش…

رابعا: هويات الحب والعشق

ما يجعل من هذه الرواية رواية حقيقية، قصة وخطابا، متنا ومبنى، هو قدرة الكتابة على اكتشاف اللامرئي في جدلية الموت والحياة، الحب والكراهية، القانون والرغبة، الاستمرار والقطيعة، الخراب والولادة من جديد. ففي المستنقع الآسن للحروب والهويات القاتلة، يثبت تحدي إنسانية الحب، والعشق العابر للانتماءات والمعتقدات والاثنيات والطبقات الاجتماعية، القدرة النبيلة، الواقعية والأخلاقية والمبدئية، على تخطي وحشية الحروب، وما تخلفه الهويات القاتلة من مجازر فظيعة، ومن تمزقات وانكسارات وخيبات موشومة بالحديد والنار في القلب والذاكرة.

إنها كتابة متجددة تحتفي بالحب، وتسخر من التمزق والتشظي الذي تنتجه الحروب، والاستبداد المحلي، وتوقظ النسيان من سباته العميق، لتصفية الحساب مع حاضر مآسي حروب ممعنة في الخراب والدمار، والقتل على الهوية. وتبين لنا أن هؤلاء الغرباء استطاعوا العيش في انسجام نادر متخطين لكل التصنيفات والاثنيات والديانات والعرقيات. وكانت للحب كلمته الحاسمة في تحديد المسارات والمصائر، بغض النظر على التنوع والتعدد والاختلافات. هذا يدل على أن مسألة تعقد التناقضات الاجتماعية والسياسية للمصالح الأنانية في الصراع على السلطة والثروة والدولة، هي التي تنتج الموت، والحقد والضغينة، والانتقام والكراهية. وأن الحب وحده هو البديل الحقيقي الذي لا يعترف بالسياجات المغلقة، والتصنيفات التمييزية، والحسابات الجاهزة للقبيلة والطائفة والمذهب والعرق…

“طالبة مسيحية أرمينية بين طالبين مسلمين، أحدهما من أقصى بقاع القوقاز، والآخر من ألبانيا، ذلك الركن الأوروبي القريب من الدولة العثمانية. غرباء، فاتنون، هاربون من الموت، من سكين مشحوذة وجاهزة لتقتل باسم الله”. (256)

إنها هويات حب وعشق عابرة لكل الانغلاقات التمييزية الجاهزة، وهي تتحدى وتتجاوز فظاعة ما تسببه الهويات القاتلة من جرائم ضد الإنسانية.

لينا هويان الحسن، ليست رصاصة طائشة… تلك التي قتلت بيلا- دار الآداب، الطبعة الأولى 2019