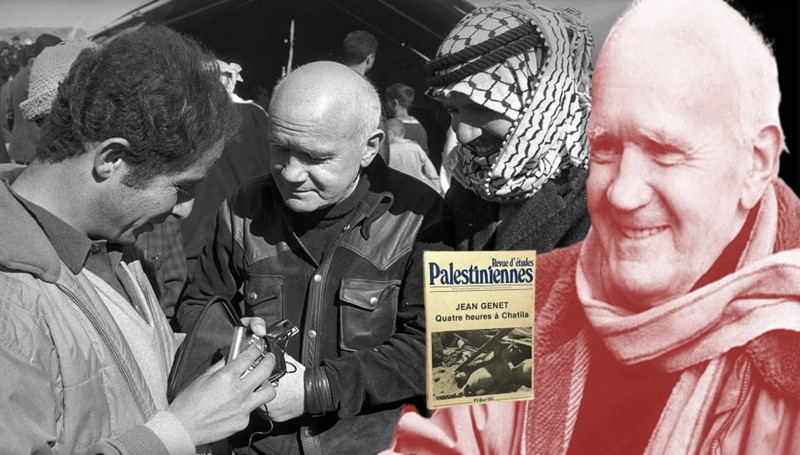

جان جنيه: أربع ساعات في شاتيلا (1-2)

ترجمة: سعيد بوخليط

قبل خمس وثلاثين سنة، بين 16 و18 سبتمبر 1982، ساد الذَّبح مخيَّم اللاجئين الفلسطينية صابرا وشاتيلا في بيروت. طيلة أكثر من أربعين ساعة، حدثت إبادة في حقّ ثلاث آلاف فلسطيني من طرف ميليشيات حزب الكتائب اللبناني المسلَّح والمحميِّ من قوات الاحتلال الإسرائيلية. جريمة خطَّط لها ودبَّر تفاصيلها الجيش الإسرائيلي.

سنة 1982، سافر جان جنيه إلى بيروت رفقة ليلى شهيد، رئيسة اتحاد طلبة فلسطين آنذاك.

يوم 16 سبتمبر، حدثت المجازر من طرف الكتائب اللبنانية تحت رعاية الجيش الإسرائيلي الذي اجتاح لبنان واحتلالها.

يوم19 سبتمبر، استطاع جان جنيه كأوَّل أوروبِيٍّ ولوج مخيَّم شاتيلا.

خلال الأشهر الموالية، كتب عمله: ”أربع ساعات في شاتيلا”، الصادر شهر يناير 1983 عن مجلة الدراسات الفلسطينية.

هذا النص المدهش، باعتباره مرافعة راسخة ضد المسؤولين عن الفعل الهمجِيِّ، لم ينطلق من استحضار رعب المقبرة الجماعية، بل استعاد أولا ذكرى ستِّة أشهر قضاها داخل المخيَّمات الفلسطينيين صحبة الفدائيين، قبل عشر سنوات من حدوث مذبحة صبرا وشاتيلا.

“داخل صبرا وشاتيلا، بادر أشخاص غير يهود إلى ذبح غير اليهود، فما دخلنا نحن فيما جرى” (خطاب مناحيم بيغن في الكنيست).

لا يستطيع شخص، ولاشيء، أو تقنية سردية، الإفصاح عن ما عشته طيلة ستة أشهر، خاصة الأسابيع الأولى بجانب الفدائيين في الأردن تحديدا جبال جرش وعجلون. بادر آخرون إلى تدبيج تقرير عن الأحداث، تقديم سرد زمني، وكذا نجاحات وإخفاقات منظمة التحرير الفلسطينية.

أما، بخصوص روح اللحظة، لون السماء، الأرض والأشجار، قد تتمُّ الإشارة إلى مختلف ذلك، لكن يستعصي جعل الآخر يحسّ بتلك الثَّمالة الخفيفة، المشي وسط الغبار، بريق العيون، شفافية العلاقات ليس فقط بين الفدائيين، بل ومع قادتهم. جميعهم تحت الأشجار متوتِّرون، يضحكون،مندهشون من حياة جديدة عليهم جميعا، ثم بين طيات هاته التوتُّرات يتجلَّى في خضمِّ حالات التأهُّب، شيء معين ثابت بكيفية غريبة، آمن، متحفِّظ مثل شخص يصلِّي دون أن يقول شيئا. كان الجميع نفس الشخص، ثم كل شخص يعكس وحدته الخاصة به، وربما ليس كذلك. عموما، هم مرحون ومنهكون.

المنطقة الأردنية التي احتشدوا عندها، نتيجة اختيار سياسي، عبارة عن موقع يمتدُّ من الحدود السورية غاية مدينة السلط، حسب مسافة تقارب ستين كيلومترا، يحدُّها نهر الأردن وكذا طريق جرش إلى إربد، وعمق يبلغ عشرين كيلومترا في منطقة جَبَلية جدا تغطِّيها سلاسل خضراء، ثم قرى أردنية صغيرة ضمن إطار حضور ثقافي ضعيف للغاية.

هيَّأ الفدائيون تحت الأشجار والخيام المتوارية، وحدات ثم وحدات من المقاتلين وأسلحة خفيفة ونصف ثقيلة. المدفعية في عين المكان، موجَّهة خاصة نحو عمليات أردنية محتملة، جنود شباب بصدد صيانة الأسلحة، يعملون على تفكيكها قصد إعادة تنظيفها، وتشحيم آلياتها،ثم تجهيزها ثانية بأقصى سرعة ممكنة. نجح البعض في إنجاز تلك العملية معصوبي الأعين حتى يتمكَّنوا من تكرار نفس العملية ليلا. نسج كل جندي مع سلاحه علاقة عاشقة وساحرة. فدائيون تجاوزوا قليلا طور أعمار المراهقة، لذلك تشكِّل لهم البندقية رمزا عن الرجولة المنتصِرة، وتنطوي على يقين بالوجود: تختفي العدوانية، وتغمر الابتسامة الشفاه.

بالنسبة للزمن المتبقِّي، يرتشف الفدائيون كؤوس الشاي، يتبادلون أحاديث تنتقد الزعماء والأثرياء، فلسطينيين وغيرهم، يلعنون إسرائيل، ويركِّز حديثهم أساسا عن الثورة، سواء التي بصدد خوضها أو التي يتعهَّدون القيام بها.

فيما يخصُّني، تستدعي فورا دلالة كلمة ”فلسطينيين”سواء وردت عنوانا، بين طيات مقالة، أو منشور، هؤلاء الفدائيين في مكان معين أقصد الأردن، خلال حقبة يمكنني توثيقها بسهولة: أكتوبر، نونبر، دجنبر سنة 1970، ثم يناير، فبراير، مارس سنة 1971.

خلال تلك الفترة، في ذلك المكان اكتشفت الثورة الفلسطينية. البداهة المدهشة لما جرى، قوة بهجة أن تكون تنعت أيضا بالجمال. لقد مضت عشر سنوات، انقطعت أخبارهم عني، فقط معلومة تواجد الفدائيين في لبنان. تكلَّمت الصحافة الأوروبية عن الشعب الفلسطيني باستخفاف، بل احتقار. ثم فجأة وقعت أحداث بيروت الغربية.

صورة فوتوغرافية بِبُعدين، ثم شاشة التلفاز، لا يمكن تصفُّح أيّ منهما. تدفع أرجل حائطا وتسند رؤوس بعضها بعضا، على امتداد حيطان أزقَّة، ذات منحنيات مُقَوَّسة أو تسندها دعامات، يلزمني القفز فوق جثث قاتمة ومنتفخة، جميعها لبشر فلسطينيين ولبنانيين.

بالنسبة إليَّ وكذا الساكنة الناجية من الموت، يشبه التنقُّل داخل صبرا وشاتيلا لعبة الوثب. أحيانا، بوسع جثة طفل إغلاق مداخل دروب، لأنَّها ضيِّقة جدا، تقريبا ضئيلة وجثث الأموات كثيرة جدا. بالتأكيد، روائحها مألوفة لدى كبار السِّنِّ: لا تضايقهم قط، الذباب في كل مكان. سأزعجها، إذا أزلتُ وشاحا أو قطعة جريدة عربية يغطِّيان رأس أحدهم. حينما أغضب الذباب بتصرُّفي، يأتي كي يحتشد فوق خلفية يدي محاولا الاقتيات.

أوَّل جثة رأيتها لرجل قارب سنُّه الخمسين أو الستِّين، كان بوسع شَعْره التتويج بهالة بيضاء لو لم تفتح جرح جمجمته ضربة فأس حسب تخميني. قطعة داكنة من مُخِّه ملقاة أرضا، بجانب رأسه.تغمر كل أطراف جسده بحيرة دم، سوداء ومتخثِّرة. لم يكن حزام سرواله مثبتا لكن يمسكه فقط زرٌّ واحد. أقدام وأرجل حافية، سوداء، أرجوانية وكذا بنفسجية: ربما بُوغت ليلا أو فجرا؟ وإلا استطاع النَّجاة بنفسه؟ كان ملقى وسط زقاق ضيِّق على اليمين مباشرة من مدخل مخيم شاتيلا أمام سفارة الكويت.

وقعت جريمة شاتيلا تحت سطوة همسات أو الصمت المطبق، بحيث ادَّعى الإسرائيليون جنود وضباط، بأنَّهم لم يسمعوا شيئا، أو اشتبهوا حيال أمر معين، رغم احتلالهم لهذا المبنى منذ الأربعاء ظهرا؟

لم تكشف الصورة الفوتوغرافية عن الذباب ولا رائحة الموت البيضاء والكثيفة. أيضا، لم تخبرنا أبدا عن القفزات التي ينبغي القيام بها حين الانتقال من جثة إلى أخرى.

إذا تأمَّلنا ميِّتا بتمعُّن، سنلاحظ ظاهرة غريبة الأطوار: يعادل غياب حياة هذا الجسد غيابا شاملا للجسد أو بالأحرى استمرار تدهوره. لا أعتقد أبدا، وإن حدث الاقتراب منه بإمكانية لمسه، في حالة الاهتمام بتأمُّله. قد تتحقَّق بادرة نحوه، ننحني بجانبه، نحرِّك إحدى ذراعيه، أو أصابعه، هكذا يغدو بغتة حاضرا جدا وتقريبا صديقا.

الحب والموت. يتفاعل المفهومان بشكل سريع للغاية حينما تتمُّ كتابة أحدهما. يلزمني الذهاب إلى شاتيلا قصد إدراك بذاءة الحب والموت. لاتخفي الأجساد، أيّ شيء، في الحالتين معا: وضعيات، إيماءات، تصرُّفات، إشارات، لحظات صمت رغم انتمائها إلى عالم وكذا آخر.

جسد رجل منبطح على بطنه، يتراوح عمره بين ثلاثين وخمس وثلاثين سنة، كما لو مجمل هذا الجسد مجرَّد مثانة اتخذت شكل إنسان، جراء انتفاخه تحت الشمس ومفعول كيمياء التحلُّل غاية ترهُّل سرواله الذي يكاد ينفجر على مستوى الردف والفخذ. الجزء الوحيد من الوجه الذي أمكنني رؤيته، كان بنفسجيا و حالكا. أعلى قليلا من الركبة، يكشف الفخذ المثنيِّ عن جرح، تحت القماش الممزَّق. أصل الجرح: آلة حادَّة، سكِّين، خنجر؟ ذباب فوق الجرح وحوله. الرأس أضخم من فاكهة بطيخ، بطيخ أسود. سألت عن اسمه، إنَّه مسلم.

– من يكون؟

– فلسطيني، أجابني باللغة الفرنسية رجل في عقده الرابع. شاهد ماذا فعلوا.

جذب اللِّحاف الذي يغطِّي الأقدام وجزءا من الرُّكبتين. ربلة الساقين عاريتين، سوداويتين ومتورِّمتين. انتعلت قدماه حذاء عسكريا أسود بغير رباط، وكاحلا القدمين مضغوطتين ومشدودتين جدا، بحبل متين- متانته جليَّة للعيان- طوله تقريبا ثلاثة أمتار، سحبتُه قصد تمكين السيدة ”س” (أمريكية) من التقاط الصورة الفوتوغرافية بتدقيق. التمستُ من رجل أربعيني، إمكانية معاينة وجه الجثة.

– إذا أردت، لكن فلتتفحَّص ملامحه وحدَكَ”

– هل يمكنكَ مساعدتي على تحويل وجهة رأسه؟

– لا.

– هل سحبوه بواسطة هذا الحبل عبر الأزقة؟

– لا أدري، سيدي.

– من قيَّده؟

– لا أدري.

– عناصر القائد سعد حداد؟

– لا أدري.

– الإسرائيليون؟

– لا أدري.

-لا تدري؟

-نعم

-هل شاهدت لحظة احتضاره.

– من قتله؟

-لا أدري.

ابتعد عن الميِّت مثلما فعلت أنا سريعا. يراقبني من بعيد، ثم توارى عن الأنظار بين طيَّات زقاق ملتوي. ما الوجهة التي سلكها حاليا؟

صرتُ عالقا ضمن حشد من الأفراد تقارب أعمارهم الخمسين، وشباب في العشرينات، وكذا امرأتين عربيتين مسنَّتين، فانتابني شعور كما لو أنِّي عند مركز بوصلة، تنطوي أشعَّتها على مئات الأموات.

أشير هنا، عبر متواليات السرد إلى الجملة التالية دون معرفة سبب توظيفها:

”اعتاد الفرنسيون على توظيف هذه العبارة الشاحبة ”عمل قذر”، مثلما فعل الجيش الإسرائيلي حينما أمر الكتائب اللبنانية، باقتراف هذا العمل القذر، أو عناصر سعد حداد، أو حزب العمال، أو الليكود، بيغن، شارون، شامير”. استشهدت بعبارة لـ(R)،صحفي فلسطيني، بقي في بيروت غاية الأحد 19سبتمبر.

جوار ووسط كل جثث ضحايا تعرَّضوا قبل ذلك للتعذيب، لم يكن بوسع ذهني التخلُّص من هذه ”الرؤية غير المرئية”: كيف كان الجلاد؟ هويته؟ أراه ولا أراه قط. أتعب عيني ولم يكتس شكلا سوى في إطار تبلور الوضعيات، المواقف، وكذا الإيماءات المشوَّهة لأموات تشتغل على جثتهم أسراب الذباب تحت الشمس.

بعد يومين، أتى الإيطاليون على متن الباخرة، ثم فرُّوا بطائرات هيركوليز، لقد رحلوا سريعا جدا، نفس الأمر مع المارينز الأمريكي، المِظَلِّيين الفرنسيين، المشاة الإيطاليين، الذين شَكَّلوا قوة للفصل داخل لبنان، قبل يوم أو ستٍّ وثلاثين ساعة عن موعد رحيلهم الرسمي، كما لو نفذوا بجلدهم، وعشية اغتيال بشير جميل، فهل يخطئ الفلسطينيون حقا، عندما يطرحون تساؤلا ضمنيا حول تحذير الأمريكيين، الفرنسيين، الإيطاليين بضرورة مغادرة مختلف مواقع مراكزهم حتى يبعدوا عنهم شبهة التورُّط في تفجير منزل الكتائب؟

رحل جميعهم سريعا ومبكِّرا. تتباهى إسرائيل وتتبجَّح بفعاليتها على مستوى المعركة، تحضير مخطَّطاتها، قدرتها على الاستفادة من السياقات، وكذا المبادرة إلى خلقها. وجب استحضار الحقيقة التالية: لقد غادرت منظمة التحرير الفلسطينية بيروت بشرف، على متن باخرة يونانية، مع حراسة بحرية.

يعيش بشير جميل، وضعية الاختباء قدر ما يستطيع، بادر إلى زيارة بيغن في إسرائيل. توقَّف يوم الاثنين تدخُّل الجيوش الثلاثة (الأمريكي، الفرنسي، الايطالي)، ثم اغتيل بشير يوم الثلاثاء.

الأربعاء صباحا، دخل جيش الدفاع الإسرائيلي غرب بيروت. قدِم الجنود من المرفأ، وبلغوا بيروت صبيحة دفن بشير جميل.

انطلاقا من منزلي في الطابق الثامن، رأيتُ بمنظار وصول رتل تلك القوات: فتاة واحدة. تفاجأتُ لغياب أيِّ ردَّة فعل نحوهم، فبوسع بندقية صيد جيدة تصفية أمر هؤلاء. تتقدَّمهم شراستهم، والدبابات خلفهم ثم سيارات جيب. بعد مسيرة طويلة جدا صباحا، بدأ التعب يسود صفوف الجنود، فحطُّوا الرّحال أمام سفارة فرنسا. استمرّ زحف الدبابات، غاية شارع حمرا.

يجلس الجنود على الرَّصيف، مسافة عشرات الأمتار، والبنادق مُوَجَّهَةٌ، يسندون ظهورهم على خلفية جدار السفارة، وصدورهم في غاية الضخامة، بحيث بدت لي أشبه بثعابين ذات ساقين مُمَدَّدَة أمامهم.

حدَّثني أحد الكًتَّاب اللبنانيين بما يلي: ”لقد التزمت إسرائيل أمام المبعوث الأمريكي فيليب حبيب، بعدم وضع أقدامها في بيروت الغربية وخاصة احترام مدنيي المخيمات الفلسطينية. يتوفر ياسر عرفات على الرسالة التي توصَّل بها من طرف ريغان تؤكِّد نفس الوعد.كما تعهد فيليب حبيب إلى عرفات بإطلاق سراح تسعة ألف سجين فلسطيني في إسرائيل. لكن، يوم الخميس، بدأت مذابح شاتيلا وصبرا، أو ”حَمَّام الدَّم ”الذي ادَّعت إسرائيل عن رغبتها في تفاديه واستتباب النِّظام داخل المخيَّمات!”.

أخبرني لبناني آخر: ”سيكون سهلا بالنسبة لإسرائيل تخليص نفسها من كل الاتهامات. يسعى صحفيون في كل الجرائد الأوروبية إلى تبرئة ذِمَّتها: لا أحد يمكنه الإخبار عن ما جرى خلال ليلتي الخميس والجمعة غاية صبيحة السبت في شاتيلا، وسيادة الحديث باللغة العبرية”.

جثة أخرى، تتعلَّق بامرأة فلسطينية–لا يمكنني الخروج من شاتيلا دون الانتقال من جثة صوب أخرى، وتفضي حتما لعبة الإوزِّ نحو هذه المعجزة: جُرِفَت صبرا وشاتيلا بقتال داخل مبنى قصد إعادة تشييد هذه المقبرة المستوية جدا- فقد كانت على الأرجح كبيرة السِّنِّ، مثلما ينمُّ عنه رمادية لون شَعْرها، متمدِّدة على ظهرها، ملقاة أو مطروحة هنا فوق الرُّكام، الحجارة، وقضبان حديدية ملتوية ومتشابكة. اندهشتُ بداية من حبل ملفوف ثم قطعة قماش تمتدُّ من معصم إلى آخر، وأمسكت بالذِّراعين أفقيا، كما لو أنَّهما مصلوبتان.

يلتفت الوجه الأسود والمنتفخ صوب السماء، يكشف عن فَمٍ مفتوح، أضحى حالكا نتيجة تراكم الذباب، مع أسنان بدت لي بيضاء جدا، وجه يظهِرُ، دون تحرُّك أيِّ عضلة من عضلاته، تجهُّما، ابتسامة، أو صرخة عويل صامت و مستمِرٍّ. جواربها من قماش أسود، فستانها مزركَشٍ بأزهار متورِّدة ورمادية، طُوِيت حواشيه بشكل طفيف أو فعلا قصير بما يكفي، لا أعرف قط، مما سمح برؤية أبعد من ربلة الساق السوداء والمنتفخة، دائما بألوان بنفسجية حساسة تتوافق مع لون آخر بنفسجي وأرجواني مماثل على مستوى الخَدَّين. هل هي كدمات أو فقط مجرد تأثير طبيعي للتعفُّن تحت الشمس؟

– هي آثار ضربات بالعصِيِّ؟

– انظر سَيِّدي إلى يديها.

لم أنتبه إلى أصابع يديها، التي اتَّخذت شكل مروحة، وبُتِرَتْ الأصابع العشرة ربما بمقصِّ بستانِيٍّ. جنود، يقهقهون مثل أطفال صغار وينشدون بمرح، وعلى الأرجح فقد كانوا سعداء نتيجة اكتشافهم هذا المقصِّ وكذا استعماله.

– أنظر سيدي.

يكتسي الغبار أطراف أصابعها، وقصبات الأصابع،ثم الأظافر. الشابُّ الذي يوضِّح إليّ بأريحية ودون تصنُّع، عذاب هؤلاء الأموات، أعاد بهدوء الوشاح على وجه ويديّ المرأة الفلسطينية، وكرتون خشن على رجليها. لم أعد أتبيّن سوى كومة نسيج وردية ورمادية، يحوم فوقها الذباب.

اصطحبني ثلاثة شبَّان نحو زقاق.

– تفضَّل سيدي، أما نحن فسننتظرك خارجا.

الغرفة الأولى عبارة عن أنقاض منزل من طبقين. حجرة في غاية الهدوء، تنطوي على معاني الضيافة، نموذج دَرْس سعادة ربما صنعته مخلَّفات، وما تبقى من رغوة بِرْكة حائط مدمَّرٍ، حسب ماظننته للوهلة الأولى ثلاثة أرائك، بينما هي في الواقع ثلاثة مقاعد سيارة (ربما نوع مرسيدس)، ثم مضجع مع وسائد نسجت بقماش تؤثثه ورود ذات ألوان متوهِّجة وكذا رسومات منمَّقة، جهاز مذياع صغير صامت، وكذا قنديلين معطَّلين. قاعة هادئة تماما، حتى مع وجود حصير من الرصاص… باب يحدث صوتا، كما لو ينساب تيار هوائيٌّ. تقدمتُ قليلا، أخطو الخطى فوق حصير الرصاص، دفعتُ الباب فانفتح نحو واجهة الغرفة الثانية، لكن يلزمني الضغط أكثر: يعيق كعب حذاء إمكانية مروري، ساق جثَّة ملقاة على ظهرها، قرب جثت أخرى لرجال منبطحين جميعا على بطونهم، فوق حصير ثان من الرصاص النحاسي. كدتُ السقوط غير مامرة.

داخل هذه الغرفة، باب آخر منفتح، دون قفل أو مزلاج. أحاول تخطِّي الأموات كما أقفز على فجوات. تضمَّنت الغرفة جثة أربعة رجال، تراكموا في سرير واحد، الواحد فوق الثاني، كما لو انتبه كلٌّ منهم إلى ضرورة حماية الشخص الموجود تحته أو أمسكت بهم نزوة شهوانية خلال فترة التحلُّلِ. تكتُّل دِرْع وقائِيٍّ، ليس شنيعا بل يشعركَ بقوَّته.

يظهر بأنَّ الرائحة والذباب قد اعتادا على حضوري، بحيث لم أعد أضايق شيئا معينا وسط هذه الأنقاض و السكينة.

– طيلة ليلتي الخميس والجمعة، ثم من يوم الجمعة إلى السبت وغاية الأحد، أعتقد بأنَّه لم يهتم بوضعهم شخص يذكر، مع ذلك أستشف مرور شخص قبل وجودي هنا، بجوار هؤلاء الأموات وبعد موتهم.

لازال الشباب الثلاثة ينتظرونني بعيدا جدا من هذا المنزل، واضعين مناديل على أنوفهم. بالتالي، وأنا أغادر المنزل، تبيَّنتُ سبيل منفذ عبر جنون مباغت وخفيف جعلني أضحك تقريبا. قلت مع نفسي، بأنَّه لن نستطيع في سياق من هذا القبيل امتلاك مايكفي من الألواح وكذا النَّجّارين قصد المبادرة إلى صناعة توابيت. لكن، لماذا التوابيت؟ أغلب هؤلاء الأموات مسلمين يحتاجون إلى أكفان. كم هي القياسات اللازمة قصد دفن عدد كبير من الأموات؟ كم من الصلوات. أدركتُ مدى افتقاد هذا المكان، إلى تراتيل الصلوات.

– أسرع يا سيدي.

حان الوقت للكتابة عن هذا الخَبَل المباغت والفوري جدا، الذي جعلني منهمكا في حساب مقاس عشرات الميترات من القماش الأبيض، ممَّا ألهم سعيي حيوية مرِحة تقريبا، ناتجة ربما عن تأمُّل، سمعته من صديقة فلسطينية، خلال اليوم السابق.

– ترقَّبْتُ إحضارهم لمفاتيحي (مهما كانت: مفتاح السيارة، مفتاح البيت، لا أعرف سوى كلمة مفتاح)، مرَّ شخص عجوز راكضا.

– إلى أين؟

– أبحث عن المساعدة. فأنا حفَّار القبور. لقد قصفوا المقبرة. هكذا، تطايرت إلى عنان السماء عظام الموتى، يلزم مساعدتي على إعادة تجميع تلك العظام.

أضافت الصديقة، وأعتقدها مسيحية: ”حينما قتلت القنبلة الفراغية –قنبلة حرارية ضغطية-مائتي وخمسين شخصا، لم يكن لدينا سوى صندوق وحيد. لذلك بادر الأفراد إلى تعميق حفرة مشتركة داخل مقبرة الكنيسة الأرثوذوكسية. نملأ الصندوق ثم نذهب لإفراغه. قمنا بذلك العمل ذهابا وإيابا تحت تساقط القنابل، ونحن نحاول تخليص تلك الأجسام والأطراف قدر ما نستطيع”.

صار للأيادي منذ ثلاثة أشهر وظيفة مزدوجة: خلال النهار الإمساك واللَّمس، ثم الرؤية ليلا.ذلك أنَّ انقطاعات الكهرباء تجبر على تربية المكفوفين، وكذا تسلُّق يومي خلال مرتين أو ثلاث مرات منحدر رُخَامِيّ أبيض، لطوابق السلالم الثمانية. اضْطُرِرْنا كي نملأ بالماء مختلف حاويات المنزل. انقطع الهاتف حينما اقتحم الجنود الإسرائيليون غرب بيروت، ترشدهم الكتابات العبرية. كذلك، الوضع على امتداد شوارع بيروت.

يتواصل تقدُّم دبابات ميركافا حسب حركة تؤكِّد بأنَّها تراقب مختلف أجزاء المدينة وفي نفس الوقت إيهام الساكنة المرعوبة أنَّ أقبيتها لن تكون هدفا ثابتا. بالتأكيد يخشون من نشاط المرابطين وكذا الفدائيين الذين أمكنهم البقاء في أطراف غرب بيروت.

كنّا سجناء صبيحة دخول الجيش الإسرائيلي،مع ذلك اتَّضح بأنَّ الغزاة أثاروا مشاعر الاحتقار أكثر من الخوف،والقرف أكثر من الرعب.لاجنديّ يضحك أو يبتسم.لم يكن الزمن هنا حتما من أجل الحظِّ ولابثِّ المدائح.

منذ انقطاع الطرق، الهاتف صامت، حُرِمْت للمرَّة الأولى طيلة مسار حياتي من التواصل مع باقي العالم وأحسستُ بكوني غدوت فلسطينيا وأكره إسرائيل.

جوار طريق بيروت-دمشق، دُمِّرَ تقريبا ملعب الحاضرة الرياضية نتيجة قصف الطائرات، ويسلِّمُ اللبنانيون الضباط الإسرائيليين ركام أسلحة، أُتْلِفَت إراديا، كما يبدو.

داخل الشقَّة التي أقبع بين جدرانها، يجلس كل واحد بجانب مذياع، نتابع أخبار من خلال مايبعثه أثير راديو الكتائب، المرابطون، عمان، القدس (باللغة الفرنسية)، ثم راديو لبنان. حتما تسري نفس حيثيات المشهد على امتداد باقي المنازل. يقول فدائي فلسطيني:

”نرتبط بإسرائيل عبر عدَّة مشارب تتيح لنا إمكانية التزوُّد بالقنابل، الدبابات، الجنود، الفواكه، الخضر؛ يأخذون إلى فلسطين جنودنا، أطفالنا…حركة ذهاب وإيَّاب دائمة لاتتوقف قط، مثلما يقال، يكمن ارتباط معهم عند نفس الأصل منذ أبراهام، على مستوى السُّلالة وكذا اللغة”، ثم يضيف: ”باختصار، يجتاحوننا، يطعموننا، يقمعوننا ويرغبون في احتضاننا. يقولون بأنَّهم أبناء عَمِّنا. يشعرون بالحزن لابتعادنا عنهم. ويلزمهم الاستياء منا وحيال نفسهم أيضا”.

يطرح تأكيد جمال خاصٍّ بالثوريين صعوبات جمَّة. نعرف-من باب الافتراض- بأنَّ الشباب والمراهقين الذين يعيشون في أوساط عتيقة وقاسية، يميِّزهم جمال على مستوى الوجه، الجسد، الحركة، النَّظرات، يقترب كثيرا من جمال الفدائيين. ربما عِلَّة ذلك ما يلي: نتيجة تقويض المنظومات القديمة، تأخذ حرية جديدة طريقها نحو التبلور عبر جلود الموتى، ويجابه الآباء والأجداد صعوبات قصد إطفائهم لمعان العيون، القدرة الكهربائية للصَّدغ، نشوة الدَّم في الشرايين.

كان الجمال مبثوثا ببراعة داخل القواعد الفلسطينية خلال فترة ربيع 1971، وسط غابة مفعمة بحرِّية الفدائيين. ساد تلك المعسكرات جمال مختلف أكثر، متكتِّم شيئا ما، رسَّخته هيمنة النساء والأطفال. تحظى المعسكرات بنور معين الذي يتأتَّى من قواعد المعركة، أما بخصوص النساء، فيقتضي تفسير بريقهنَّ سجالا مستفيضا ومفصَّلا.

أيضا، أكثر من الرجال والفدائيين في المعركة، تتبدَّى النساء الفلسطينيات قويَّات للغاية بهدف دعم المقاومة واحتضان مستجدات الثورة. لقد رفضن أصلا الإذعان للأعراف: نظرة مباشرة تدعم رؤية الرجال، امتناعهن عن ارتداء الحجاب، إظهار خصلات شَعْرِهنّ وأحيانا عاريا تماما، نبرات صوتهنّ بلا نقطة ضعف. تجلَّت مبادراتهنّ الأكثر اقتضابا وابتذالا من خلال مقطع خطوة يقينية جدا نحو نظام جديد، غير معلوم لديهنّ، حيث يستشعرن بالحرية مثل مَغْطَس وبالنسبة للرجال مفخرة مضيئة. كنّا مؤهَّلات كي يصبحن في الوقت ذاته زوجات وأمَّهات للأبطال مثلما كنَّا سلفا بالنسبة لأزواجهن.

ربما تخيَّل الفدائيون النساء، وسط غابات عجلون، يبدو بالأحرى أنَّ كل واحد من هؤلاء الفدائيين المسلَّحين، قد صَمَّمَ حوله طيف فتاة ملتصقة به، أو فعل ذلك من خلال إيماءات، من ثمة هذه الكياسة والقوَّة، عبر ابتساماتهم المرحة.

لم نكن فقط ضمن مشارف ثورة قادمة لكن بين طيات شهوانية غير واضحة. صقيع صلب يستمدُّ ليونته ونعومته من كلِّ فعل.

مصدر النص:

Jean Genet :Revue d’ étude palestiniennes.numéro 6. Hiver 1983.