عن رياض الريس الذاكرة الثقافية والكتب المثيرة للجدل

يوسف بزي

كان موعدي الأخير مع رياض الريس في الساعة السابعة والنصف، مساء يوم 4 آب. انفجرت بيروت عند الساعة السادسة وثلاث دقائق، وتبددت مواعيد المدينة كلها. احترق الزمن وانتصر الموت.

أظنها النهاية الملحمية والصاخبة للمدينة. لحظة ختامية كان لا مفر منها، بكل ما فيها من مهابة مأتمية سوداء، “تليق” بسيرتها وعظمتها وانكسارها التراجيدي الأخير.

لكن لنعد إلى البداية. إلى الموعد الأول مع رياض الريس. في العام 1990، وبالكاد مضت أشهر على انتهاء الحرب، وصل رياض إلى بيروت. طلب أن يلتقي بنا يحيى جابر وأنا (وكنت في الثالثة والعشرين من عمري). يقول: سأنقل كل شيء إلى بيروت. هذه هي اللحظة لنبدأ العمل، لا رصيف ولا مقهى ولا مطبعة ولا مسرح للثقافة العربية إلا هنا. بيروت هي الرصيف العربي، لا لندن ولا باريس.

بدا كلامه جنونياً. بلد مدمر لا شيء فيه يعمل. وكانت لندن تحتضن نجاحه الباهر في تأسيس دار نشر من نمط لم يعهده العالم العربي من قبل، طباعة ومضموناً وترويجاً. وفيها يستضيف واحداً من أندر المهرجانات الأدبية العربية أهمية وأثراً في تلك الحقبة، ويصدر مجلة “الناقد” التي من عددها الأول بدت المنبر المنتظر والمفقود منذ السبعينات. وهناك يتحلق حوله “عمالقة” الأدب العربي ويطلق جائزتين في الشعر والرواية، كانتا التدشين الفعلي لفكرة الجائزة الأدبية المرموقة في العالم العربي.

هكذا كانت انطلاقة ورشة رياض الريس، بالتزامن مع بدء ورشة إعادة البناء والإعمار. حركة مدوخة في الانتقال من يوميات المتاريس إلى إحياء عاصمة وبلد. كان كل شيء جديداً. العالم العربي وتحولاته الهائلة بعد حرب الكويت. أجيال جديدة وظواهر مدهشة في الكتابة والأفكار والسجالات. لغة أخرى مفارقة لزمن الستينات والسبعينات. سقوط الأيديولوجيات، وصول التكنولوجيات. كان كل شيء واعداً والجميع في حماسة الاكتشاف والمغامرة. والثقافة العربية مستنفرة في المقدمة مع الصدامات الأولى بوجه الإسلام السياسي التحريمي والأصوليات القاتلة. وبوجه نزعات العسكريتارية وموجات القمع من أنظمة ارتعدت مع النسائم الأولى للدمقرطة التي “تغزو” أوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية وأفريقيا، وتقف مستعصية عند أبواب العالم العربي.

وكان رياض يفتخر: ست دول عربية فقط تسمح بدخول “الناقد” إليها، ومعظم الأحيان، قد يدخل العدد إلى هذه الدولة أو تلك ممزقة بعض صفحاتها. كان يفتخر أن كتبه تهرّب كالمخدرات إلى أغلب الدول العربية، حيث “الرقابة” حريصة على إبقاء الناس أقل معرفة.

في خمس سنوات، غيّر رياض الريس تقاليد نشر الكتب في بيروت ثم في العالم العربي. السخاء والأناقة وأنماط غير مألوفة من التسويق والدعاية والعلاقة مع الصحافة الأدبية. بل كرس تقاليد جديدة حتى في معارض الكتب. الأهم أن داره ومجلته وجوائزه جعلت معظم الكتّاب العرب كأنهم في نادٍ واحد. ومن دون أي مبالغة، هناك جيلان أدبيان عربيان (شعراً ورواية) مدينان لمؤسسة رياض الريس، اكتشافاً وتشجيعاً وترويجاً وتكريساً.

خمس سنوات هي النواة الصلبة لذاكرتي الثقافية ولسيرتي.

والأجمل، أن تلك الصداقة بين واحد من كبار الصحافيين العرب وناشريهم، والشاب العشريني الذي كنته لم تنقطع يوماً. لم أعرف صاحب عمل غيره كشريك ومتواطئ وأب ونديم سهر وكاتم أسرار. فما منحني إياه منذ لقاءنا الأول ذاك القبول الرحب بالجديد والنضر والمجهول. البقاء شاباً وحراً ومغامراً وعابثاً.

رياض الريس “السوري” الأصل، اللبناني عيشاً وخياراً وإقامة، كتب عن كل دول العالم ولم يكتب أبداً عن سوريا. كان جرحه السوري القديم منذ أن غادر دمشق في الخمسينات لغزه المكتوم وقهره المكبوت.

عام 2011 كانت الثورة السورية، وكان رياض الريس متحرقاً كل يوم وعلى مدار الساعة للحظة الخلاص. وما أن بدأ الموت والتوحش، في لحظة تدمير حمص ومجازر حماة، حتى سقط رياض وهوى. أصيب بالمرض والعجز. انكسر جسمه وصوته وتحول إلى مُقعد كئيب، حبيس مواعيد غسل الكلى المضني. سحقته الهزيمة.

***

سيرته لا ينفصل فيها الثقافي عن الصحافي، السياسي عن الأدبي.. ذاكرته بلاد وناس وحكومات وجرائد وكتب ومدن، عايشها وصنعها وشهد عليها هذا الصحافي والناشر (والشاعر السابق). ذاكرة من كواليس وأسرار ومغامرات وصداقات تتقاطع بين رجالات الأمن والشعراء، المحاربين والمفكرين، الروائيين والجواسيس، رجال الدين والملحدين، الرؤساء والصحافيين، الغرب والشرق، رصيف المقهى وبلاط الحاكم..

مع سيرة رياض الريس وجيله، لا بد أن نفكر بمصير مهنة الصحافي، دوره ووظيفته ومكانته والحاجة إليه. بما كانت تنطوي عليه مهنة الصحافة، والمكانة التي كان يتمتع بها الصحافي، بل والسلطة المعنوية والمادية التي رافقت صورة الصحافي وعمله في أذهان العامة.

فهو عمل منذ مطلع الستينات في أبرز صحف بيروت في زمنها “الأسطوري”، عمل مع كامل مروة صاحب “الحياة”، عمل مع سعيد فريحة صاحب دار الصياد وجريدة “الأنوار”، ومع غسان تويني في “النهار”. كان له الحظ أن يعيش في أفضل أوقات الصحافة وأن يعمل في كبريات الصحافة البيروتية في عهدها الاستثنائي آنذاك. ثم وبعد اندلاع الحرب في لبنان، يذهب إلى لندن ليؤسس “المنار”، أول صحيفة عربية في بريطانيا، قبل أن يقفلها ويلتحق بمجلة “المستقبل” الباريسية.

ولأنه كان الناقد الأدبي والشاعر ضمن حلقة مجلة “شعر” والصديق القريب لتوفيق الصايغ وجبرا ابراهيم جبرا ويوسف الخال وسواهم من مثقفي جيل الستينات، فلن يكون صحافياً وحسب، بل الكاتب والمثقف الذي سيؤسس دار نشر تحمل اسمه، ومجلتي “الناقد” و”النقاد”. وهو في كل الأحوال السوري واللبناني والمغترب والذي ظل “العروبي المستقل”، من تلك النخبة الحالمة بالوحدة والتحرر.

على هذا النحو، يبدو رياض الريس كأنه يجمع سيرة مهنة كانت خطرة وباتت محتضرة، وسيرة ما قد نسميه “حركة الحداثة” العربية، التي ربما كانت “واعدة” وصارت الآن “خائنة“.

لأننا في معرض الكتاب، لا بد من كلمات عن رياض الريس الناشر: كانت المرة الأولى التي عرفت فيها ذاك الفارق النوعي في صناعة الكتاب، حين قال رياض نجيب الريس في جلسة متوترة مع أحد المؤلفين: “أنا ناشر ولستُ طابع كتب”. لم أفهم الفارق تماماً إلا بعد العمل مع هذا الناشر الذي كان يصرّ على التمييز بين صاحب المطبعة وصاحب دار النشر. فمهمة الناشر بتعريفه هي الانحياز إلى ثقافة ما لترويجها، وأن يختار تياراً ووجهة وسياسة، حيث المقامرة والرهان والخسارة بقدر التجارة والترويج والربح. كان يقول “دور النشر العربية كثيرة ولا سبب لدار إضافية إن لم تحاول الارتقاء بصناعة الكتاب وباكتشاف كتّاب جدد.. “.

الأهم، أن الناشر برأيه هو قارئ محترف وليس مكتبة عمياء. ووفق هذا التعريف دخل رياض الريس في مجال النشر، آتياً من تجربة صحافية عريضة ومغامرات مديدة في تأسيس صحف ومجلات، ومن سيرة ثقافية كشاعر وناقد، هي في متن سيرة “الحداثة” الأدبية المبتدئة أواسط الخمسينات مع مجلة “شعر” و”حوار” والمنتديات البيروتية وصحفها.

بين عامي 1987 و1988، ظهرت “دار رياض الريس” في لندن بسلسلة من الكتب الأدبية والسياسية والفكرية، مع غلبة واضحة لحضور الشعر والقصة والرواية والنقد.

ما فعله رياض الريس حينها، كان أشبه بلم شتات الثقافة العربية، التي توزعت وتفرقت وانطوت على محلياتها وخيباتها، خصوصاً بعد الاجتياح الإسرائيلي لبيروت. إذ اختفت الكثير من دور النشر ومراكز الأبحاث والمؤسسات الثقافية، العربية واللبنانية والفلسطينية، بعد “سقوط” بيروت، ووجدت الثقافة العربية نفسها بلا عاصمة ولا رصيف ولا بيت، واغترب معظم الكتّاب والشعراء والروائيين، مشتتين إما في المنافي الجديدة وإما عائدين إلى مساقط رؤوسهم الصامتة والمكبوتة.

كنا في بيروت نعيش السنوات الأخيرة من الحرب، في ذروة الانحطاط العمراني والاقتصادي، وكان معرض الكتاب في تلك “القاعة الزجاجية” البائسة ليس سوى رفوف ضيقة تم حشر الكتب فيها كيفما اتفق. كانت صناعة الكتاب في المدينة تحتضر ومعرضها بات مشيناً لشدة رداءته وبؤس حاله.

خلال سنتين تصير “الناقد” أشهر مجلة ثقافية توزع في (أو “تُهرَّب” إلى) معظم الدول العربية. الكتب التي تصدرها الدار كانت في أغلفتها وورقها وطباعتها تنبئ أن تطوراً باذخاً حدث في هذه الصناعة، عدا أنها كانت تبدو حاملة الجديد في كل شيء: سلسلة الشعر، سلسلة الرواية، سلسلة التاريخ، سلسلة الفنون والعمارة، سلسلة المذكرات.. إلخ، كأنها تقترح أن تكون هي دار النشر العربية الوحيدة.

بوضوح، وفي هذا المضمار تحديداً، انتهت حقبة السبعينات والثمانينات. وكان اقتراح رياض الريس أقرب إلى انبعاث معاصر، يستفيد من واقع الاغتراب في بريطانيا، ومن صحافة الاغتراب العربية في أوروبا، مستثمراً الحرية المتاحة هناك، ومن فورة الاستهلاك العربي والسياحة العربية المتوسعة مع التضخم الهائل للثروات النفطية.

ما أن أعلن عن “اتفاق الطائف” ونهاية الحرب اللبنانية، حتى يكون رياض الريس في بيروت. كان ينتظر تلك اللحظة كي يوطّن مؤسسته في هذه المدينة التي انطلق منها صحافيا وكاتباً منذ الخمسينات. يقرر برهان خطير أن ينقل عمله إليها تاركاً لندن. ويبدأ أولاً بنقل مجلة “الناقد”، ثم يعقد اتفاقاته مع المطابع التي تستطيع تلبية شروطه الفنية، ومع شركات التوزيع ومشاكل المواصلات وخدمات البريد البرية والجوية والبحرية في بلد لم يخرج بعد من تحت الركام. ربما معرفته برفيق الحريري حينها جعلته يعرف أن ثمة وعوداً كبيرة لاستعادة بيروت دورها الثقافي والخدماتي، وأن ثمة ورشة إعادة إعمار حقيقية ستبدأ، ولم يكن يريد التخلف عنها.

هكذا يجمع الريس فريقاً من المحررين والمصححين والموظفين الفنيين والمصممين.. ويبدأ العمل. كان يقول: “لا أريد تلقي مخطوطات كتب فقط، أريد أن أحرض الكتّاب على التأليف، أريد اكتشاف الكتّاب الجدد..”. وكانت وسيلته الأولى عبر مجلة “الناقد” التي بات النشر فيها امتيازاً. والوسيلة الثانية عبر جائزتي الشعر والرواية، اللتين ساهمتا باكتشاف بعض أهم الكتاب في التسعينات وحتى اليوم. والوسيلة الثالثة هي أناقة الطباعة وصنعة الكتاب المتقنة التي جذبت المؤلفين على نحو تنافسي للانضمام إلى منشورات الدار وإلى قائمة مؤلفيها.

كانت مجلة “الناقد”، تمثل في تلك الحقبة المنبر الثقافي العربي الأول والأشهر. كانت الانتلجنسيا العربية تقول مواقفها وتصيغها عبر صفحات هذه المجلة بالتحديد. كان هذا شديد الوضوح إبان حرب الخليج الأولى، ثم في أثناء الصدام الكبير مع الأصولية الدينية على امتداد العواصم العربية، وبداية عصر التكفير والاغتيالات وفتوى الخميني بسلمان رشدي.

وضع رياض الريس استراتيجية نشر واضحة في دار نشره وفي مجلته. فعلى مستوى الأدب تبنى الموجة الشعرية الثانية بعد جيل “مجلة شعر”. كما تبنى لامركزية الرواية العربية باحثاً عن أصوات روائية ليبية ويمنية وسعودية مثالاً لا حصراً. كان يقول في مطلع التسعينات، أي على نحو مبكر: “يجب أن لا ننشر الروايات المترجمة، بل علينا العمل لنشر روايات عربية تستحق أن يترجمها العالم“.

على مستوى آخر، وبمواجهة الأصولية وتفوق سوق الكتب الدينية والتراثية آنذاك، عمد إلى نشر كل ما يتصل بـ”الإرث النهضوي”، دراسات وسيراً ووثائق مجهولة ومخطوطات لم تُحقق قبلاً. كما تعمد نبش ونشر ما يمكن تسميته بـ”التراث المضاد” كركيزة أساسية لمنشوراته كسيف ذي حدّين: مواجهة الرقابة الرسمية ومقارعة التيارات الدينية ومؤسساتها.

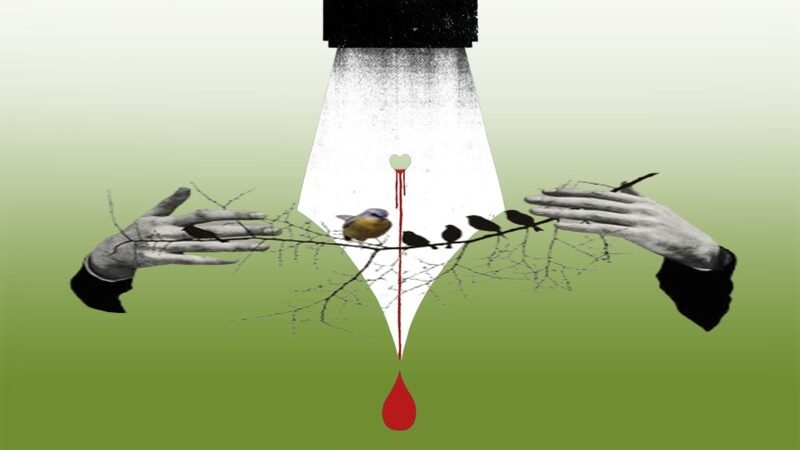

كانت العبارة الأحب لرياض الريس هي “كتب مثيرة للجدل”، مبتعداً عن المسلمات والحلال. أذكر أنه حين نشر كتب “تحفة العروس” و”الروض العاطر” و”نزهة الألباب” حدثت ضجة كبيرة في العالم العربي، واضطرت الرقابة اللبنانية، بطلب من دار الإفتاء الإسلامية، أن تمنع هذه الكتب. حينها استقبله السيد محمد حسين فضل الله ليقول له بابتسامة ودودة: “يا أستاذ رياض، إذا أنت وأنا ألّفنا كتاباً مليئاً بالرذائل، هل يجوز القول بعد مئة سنة أنه كتاب تراثي؟” وحينها انتهى اللقاء بتسجيل حوار مطول يعلن فيه فضل الله، عبر “الناقد”، الكثير من الآراء “المثيرة للجدل” وينشر عبر دار رياض الريس ديواناً شعرياً لا يخلو من “خمريات الجنة“…

قدمت الكتب المنشورة في الدار قراءات مختلفة وخطرة للإسلام، كذلك للتاريخ السياسي العربي وللسلطات، طالت السعودية وسوريا واليمن والعراق ولبنان وفلسطين وعُمان ومصر وليبيا وتونس والجزائر.. وأحسب أن دار رياض الريس هي واحدة من أكثر دور النشر حظراً لكتبها في العالم العربي (على الأقل بين عامي 1988 و2001) وأشدها مشاكسة للرقابات السياسية الرسمية والأخلاقية والدينية والثقافية.

من نقد قمع السلطات إلى تناول مسائل مسكوت عنها في الإسلام إلى موضوعات الجسد والجنس والتراث الممنوع والتواريخ المجهولة إلى النتاج الأدبي “الجريء” و”الصادم”، كانت تتسق مع عبارة “مثيرة للجدل”، من دون إسفاف أو اصطناع إثارة أو مبالغات وابتذال.

برأيي، أن أهم التقاليد التي ساهمت دار رياض الريس في تجديدها وتطويرها ببيروت على الأقل، هي تلك العلاقة اليومية بالصحف وبالصفحات الثقافية. صلة يومية وتحريض على النقد وتناول الكتب وتشجيع على نشر المقالات النقدية وتأليف علاقة اجتماعية بين الدار ومعظم الكتّاب والصحافيين. فدار رياض الريس على ما أذكر هي أول دار نشر كانت تنظم بتواتر حفلات استقبال، وتسخى بإهداء نسخ كتبها وتجهد في إعلانات منشوراتها وتعتني بوضع الكتب بأناقة على واجهات المكتبات، مع تجديد شبكة التوزيع والعلاقة مع مكتبات العالم العربي.

الصدمة الكبيرة التي سببتها الدار كانت في معرض الكتاب البيروتي. كانت دور النشر كما عادتها، تكتفي بحجز مساحة متقشفة من الرفوف العادية كجناح لعرض منشوراتها. هكذا عبارة عن صندوق مفتوح خال من أي شيء سوف طبقات الكتب المصفوفة برتابة. جاء رياض الريس بموضة جديدة غير مألوفة: هندسة ديكور لجناح يشبه الصالون الأدبي. طبع بوسترات ضخمة لمنشوراته الجديدة، سلال من الشوكولا والسكاكر للضيافة، “قهوجي” بلباس فلكلوري يوزع القهوة مجانا، ديوانية لاستقبال الضيوف، حفلات توقيع للمؤلفين، إضاءة خاصة وشعار ثقافي لكل سنة من نوع “كتب متمردة لقارئ حر” (2005)، “لا تتركوا الكتاب وحيداً” (2003). تحول جناح الدار إلى “ظاهرة” تسويقية للكتاب غير مسبوقة. وهذا ما سيجبر كل دور النشر تقريباً على الاحتذاء به، الديكور والمساحة المفتوحة المريحة والضيافة وتوقيع المؤلفين لكتبهم والشعارات..إلخ.

مع دار رياض الريس، تحولت صورة دور النشر في مخيلتنا من مكتب كئيب يستبد فيه الصمت والغبار وتتراكم فيه المخطوطات المهملة والأوراق المصفرة، إلى مكان ضاج وصاخب بالأفكار والأصوات والمشاكسات والنميمة الصحافية و”المؤامرات” الثقافية، تماماً كما عشتها في الطابق الرابع من بناية “أونيون” في تسعينات “شركة رياض الريس للكتب والنشر”.

كلمة القيت في ندوة بمعرض بيروت الدولي للكتاب في بيروت في دورته 64 تحت عنوان تحية إلى روح رياض الريس.