قصة قصيرة: خوسيليتو

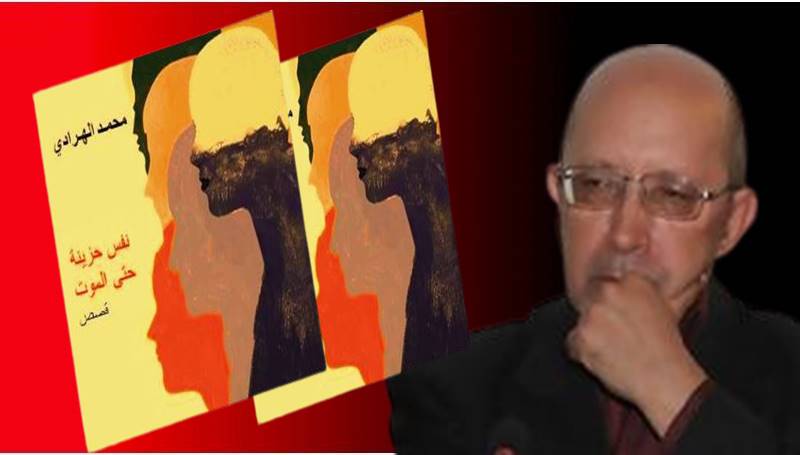

محمـد الهـرادي

- قصة تنشر لأول مرة، خص بها الكاتب محمد الهرادي

- موقع “السؤال الآن”، من مجموعة قصصية له قيد النشر بعنوان:

- “نفس حزينة حتى الموت”

مرّ خواكين، الملقب ب”الروخو”، بعد صلاة الفجر بقليل، على باب الجامع. وكنا شبه نيام ونحن نسير في اتجاه المسيد لمحو سور القرآن التي حفظناها البارحة عن ظهر قلب، ثم رأينا خواكين يسحب عربة عتيقة تصدر أنينا ممطوطا وهو يعبر الزقاق الذي ما زال مضاء بمصابيح خافتة، وحين حاذانا توقف قليلا وفحصنا بعينيه الضيقتين وأطلق ضحكة عالية أفزعت الحمام النائم في علية المسجد، وكنا شبه نيام، واستأنف سيره وهو يغني هذه المرة، دافعا عربته نحو مزرعة الخنازير .

حين ابتعد خواكين الملقب ب”الروخو” بضعة أمتار أطلقنا جميعا أصواتنا لنقلد الخنازير: خوووور، خووور.. لكن أصواتنا الشبيهة بصياح قطيع من الخنانيص الصغيرة لم تثر اهتمامه، وحين صاح أحدنا مناديا خواكين: ميديو ميترو… توقف الرجل القصير في الحال ولوّح بيديه مهددا. كنا نعلم أن خواكين لا يحب أن يعيّره الأطفال بميديو ميترو (النصف متر)، ومع ذلك واصلنا هتافنا الجماعي: ميديو ميترو، ميديو ميترو… ونحن نتراكض موزعين على الدروب المعتمة للمدينة الناعسة، قبل أن نلتقي في المسيد، وقبل أن نعاود يوما آخر من تلقي سيل اللعنات، ولسعات قضيب الفقيه التي يسلخ بها جلودنا كلما لامسنا قضيب السفرجل الذي يلوّح به فوق الرؤوس .

***

لا يدري معظمنا أين كان يبيت خواكين الملقب بـ”الروخو” (الأحمر)، فقد كنا نراه يجمع فضلات المنازل التي كانت هذا الصيف مجرد طماطم عفنة وقشور بطيخ وأحشاء سردين ويضعها في صندوق العربة ذات الأنين الممطوط. وكان يعبر أزقة المدينة وقت القيلولة متجها إلى الفينكا المملوكة للضون طونيو لوبيس في أطراف المدينة، ويبقى هناك حتى الغروب، بعد ذلك، نشاهده في حانة الكابامينتو (المعسكر) التي حفر على بوابتها الصخرية شعار “جميعا من أجل الوطن”، ولأننا أطفال، لم يكن ممكنا أن نلج الحانة، لأي سبب، ولكننا كنا نعبر بوابتها المشرعة وجلين لنسترق نظرة إلى خواكين وهو يردد أغاني ومواويل خوسيليتو، ذلك الفتى الأندلسي العذب، ثم وهو يرفع كأسه الطافحة بسائل وردي إلى السماء، محدقا في سقف الحانة، ولسانه لا يفتر عن شتم الخنرال فرانكو، والفلانخ، وكل الخونة الذين خذلوه.. في نوبات غضب لا تتوقف، ولا تثير لدى الزبناء غير الاشمئزاز المشفوع بضحكات ساخرة، وبصيحات احتجاج، تؤدي في النهاية إلى دفعه خارجا، حيث يستأنف غناءه المجروح .

***

..وكنت أعلم أين يبيت خواكين، ولأني اكتشفت ذلك بمفردي فقد اعتبرته سرّا شخصيا ينبغي حفظه في مكان أمين، وأنا الذي كنت أتسلق السلـّم المؤدي إلى سطح الدار كل ليلة بخطوات هـرّ، وأسترق السمع إلى أغاني خوسيليتو الصادرة من مكان ما، لم أكن أتوقعه في البداية، ولكني تأكدت أنه صادر من هناك، حيث تقيم ماريسا، بائعة التذاكر في سينما بيريس غالدوس، كل مساء ..

***

ومثل كل يوم، كنا، حين نبتعد، نصيح بأصواتنا السخيفة: ميديو ميترو.. لنجعل خواكين يغضب، قبل أن تصل إلى مسامعنا قائمة السباب التي كانت تبدو، لأول وهلة، أنها موجهة إلى السماء الظالمة، وككل مساء، بعد أن نحتال على بعضنا، أو على أمهاتنا الشحيحات، نمسك بالبسيطة التي فزنا بها ونتجه توّا إلى بوابة السينما، حيث ماريسا الجميلة، فتاة أحلامنا، وموضوع رهاناتنا حول من يستطيع معرفة لون عينيها.

كنت أعلم أنني لن أستطيع الوصول إلى معرفة لون عينيها، ومع ذلك أراهن، ولذلك أقف بعيدا أنتظر أن تشرع السينما في عرض أشرطة “كانتيفلاس” المضحكة، وبعد أن يخلو البهو تماما من الرواد أجد نفسي أمامها وجها لوجه، أحدق في عينيها الجميلتين بذهول، وهي تتساءل: “كي باسا؟ كي باسا؟” (ماذا تريد؟ ماذا تريد؟) وأنا أمامها أبدو مثل طفل أبكم ..

بهذه الطريقة كنت أعرّفها بنفسي، ولكني حين أتسلل إلى سطح الدار، وأتخطى الجدران القصيرة الفاصلة بين الأسطح المتقاربة، يصل إليّ صوت خوسيليتو، وأعرف إذ ذاك أنها هناك، تدير الفونوغراف وتترنم وتتلوى في فراشها وحيدة، وكنت أعلم أن خواكين ليس هناك، ولن يأتي إلا بعد منتصف الليل، ولن يوقظها حين يراها نائمة في حضن أغاني خوسيليتو، بل سيوقف صوت الفونوغراف وسيغطي جسدها السكران بالحب، دون أن يمسسه، وسيقول لنفسه: آه لو كنت كاثوليكيا حقيقيا، فأنا مجرد شيوعي أبله، كنت سأحكي عن كل ما فكرت فيه للكورا (الراهب)، وكيف وجدتها، وكيف فكرت في عذاب يتمها.. آه .

سيحكي خواكين لنفسه فقط، ولنفسه فقط، كيف فكر فيها لأنها ابنة أخته التي قدمت من ضواحي غرناطة، وحثلت هنا في قاع بلاد ” المورو”، دون أن يستطيع إنقاذها، أو إرجاعها، أو حتى قتلها.. ولكن خواكين مجرد رجل أحمق وبائس، يقف في السطيحة الضيقة للمنزل كما أراه حافيا كي لا يوقظ ماريسا، ويضطر لإغلاق فمه ليمنع نفسه من السعال كي لا يوقظها، وتساءلت مع نفسي: هل تعلم ماريسا أن خواكين هو كلبها الوفي، وأنها أصبحت دمية مقدسة لديه؟

***

كانت تمر أسابيع دون أن نصادف خواكين في طريقنا، ومن جانبي، كان برد الشتاء يمنعني من التسلل إلى السطح العلوي والقفز عبر سطيحات الجيران كي أصل إلى عش ماريسا وأستمع إلى أغاني خوسيليتو، لكني حين أصادف خواكين في زقاق مقفر، لا يوجد فيه إلا أنا وهو، كنا نبتسم لبعض، ونرفع أيدينا، ونتبادل التحية المعتادة :

_ hola !

_ hola !

_oye nino , a donde vas ?

_ al enfierno..(1)

ويضحك خواكين، شاهرا في وجهي أسنانه الصدئة، ثم ينسحب خلفي ببطء، جارّا عربته اليدوية التي تفوح منها رائحة مقززة، وأنا لا أدري كيف كان يتحملها طيلة النهار، مع أنه يبدو كل مساء مثل تيس صغير متورد، نقــّع طويلا في ماء الورد ..

***

.. وربما تصالح الكثير منا مع خواكين لهذا السبب أو ذاك، فلم نعد نخيفه بحركاتنا الصبيانية الشيطانية، ولم نعد نصيح خلفه مرددين : ميديو ميترو، كما قد يفعل أي صبي، وربما كبرنا على ذلك بما فيه الكفاية، فأصغرنا تجاوز الثانية عشرة من عمره، وأكبرنا تحول من صبي مشاغب إلى فتى عاشق دفعة واحدة، لكننا ندرك، بشكل غامض، أن هذا التحول في علاقتنا مع خواكين ليس لهذا السبب أو ذاك، بل تم بسبب ماريسا، معشوقتنا المشتركة، وموضوع خيالنا الفاسق، والرومنتيكي، معا. وكنت محظوظا بما فيه الكفاية لأن “مي نوبيا” (حبيبتي)، كما كنت ألقب ماريسا، كان يجمعني بها شيء آخر، هو حبنا المشترك لخوسيليتو.. لكن حدثا هاما كان يوجد خلف هذه المصالحة ، فقد نالت مدينتنا الاستقلال بدورها، وأخذ جنود وكتائب البايصانو، والتريسيو، والغوارديا سيفيل، ينسحبون من المدينة تباعا، ولأن مدينتنا الهادئة توجد على الحدود، فقد غزتنا تلك الوجوه الجنوبية الخشنة، وأصبحت تملأ الأزقة والدروب، وتكسر شيء خاص فينا بعد أن قرر الضون طونيو لوبيس، مالك مزرعة الخنازير، الرحيل مع بناته، ومعنى ذلك أن خواكين سيبقى بلا عمل، وربما يرحل، وأن ماريسا لن تستطيع البقاء.. بدورها .

***

كان الليل السهران لفصل الصيف يقتنص نسمات باردة تنعش بالكاد ليالي السهـّاد، وحين تهبّ تلك النسيمات المشبعة برائحة مسك الليل يرفع المرء رأسه إلى السماء ليشاهد النجوم المتلألئة، وبالطبع، لا أحد يستطيع عد تلك النجوم التي بدا أن أعدادها تكاثرت إلى ما لا نهاية مع اقتراب منتصف الليل، وحين شرعتُ في عدّها أيقنت منذ البداية أنني أقوم بعمل أخرق، ولذلك شعرت بالدوار، وها قد أيقظني من هذا الدوار غناء خوسيليتو البعيد، ولم يكن الغناء سوى موال يخترق الروح، ولذلك تصورت خوسيليتو متكئا على شجرة نارنج مزروعة على حافة طريق صخرية ، وقد حولها ضوء القمر إلى طريق بيضاء صامتة، وحينا آخر، يبدو لي خوسيليتو يجرّ حماره الأندلسي الأشهب، عابرا تلك الطرق البيضاء المقمرة الصامتة ليخترق قرية إثر أخرى، حيث يهبّ الأطفال والشيوخ والعذارى لسماع صوته الملائكي، وليقتسموا طعامهم ونبيذهم معه ..

ولكن الغناء توقف فجأة، كما توقفت عن عدّ النجوم، والتفتّ نحو جهة الصوت، ورأيت ماريسا تطفئ مصباح الغرفة وتخرج إلى الشرفة لتتأمل بدورها النجوم والقمر الهارب، وتساءلت: هل أستطيع أن أصل إلى ضوء قلبها الساهر عبر ضوء النجوم في السماء؟ هل ماريسا هي نجمتي الضائعة، أبحث عنها وسط سعة الكون ولا أجدها؟

***

مرّت دورة من الزمن بدت فيها المدينة الراكدة أشبه بخلية نحل، وهناك حركة لا عهد لنا بها جعلت وجوها عديدة تختفي ووجوها أخرى تغزو طمأنينتنا الوديعة، وكانت عصابتنا التي نما لديها زغب الخوخ في المناطق الحساسة تجتمع من حين لآخر أمام سينما بيريس غالدوس في انتظار أن تظهر ماريسا خلف الطاقة، وكانت حفلة الزوال لهذا الأحد مميزة لأن العرض الرئيسي هو لصاحبنا خوسيليتو، وكنا نناقش مشكلة خطيرة، وهي كيف تمكّن خوسيليتو من أن يبقى صغيرا، وربما إلى الأبد، بينما نحن نكبر، لماذا لا يكبر معنا خوسيليتو؟ ومتى يتخلص من سرواله القصير، ومن طريقة تصفيف شعره الشبيهة بطريقة الأطفال، خصوصا حين يدع خصلة من شعره الأسود تتدلى على جبهته البيضاء؟

أسئلة عديدة لا نجد لها جوابا، ومع ذلك، كنا بعد الانتهاء من جدالنا العقيم نتصايح ونتشابك ونشد بعضنا حتى تنقطع أزرار قمصاننا، لكن، حين ظهرت ماريسا، وحدها، هذه المرة، صمتنا، وهو أمر لم يكن يحدث إلا حين نلتقي الفقيه، أو يواجهنا، فجأة، المتشرد الضخم المسمى خايمي، وهو يرتدي قميص النصف كم النايلوني، ورائحة النبيذ القذرة تفوح منه .

لم تظهر ماريسا هذه المرة خلف شباك الحجز، ومع ذلك اندفعنا لتسلم بطاقاتنا من يد عجوز لها مخالب صقر ، لكني بقيت مترددا كالعادة، وقلت لرفاقي: هيا، سألتحق بكم بعد قليل. ثم بدا لي أن درجة “الخنرال” غاصة بما فيه الكفاية ومتخمة بألوان عديدة من الشيطنة، ودفعت كل ما عندي لشراء بطاقة “بوتاكا” على الشرفة، وأوصلتني عاملة الاستقبال إلى مقعدي في القاعة المظلمة وأنا أكرر اعتذاراتي، وأجلستني في مقعد فارغ في الصف الخلفي، وبعد أن اعتادت عيني الظلام اكتشفت شيئا مثيرا أذهلني، فقد كانت ماريسا، وحدها، بجانبي، تتطلع إليّ، حائرة، بينما كان قلبي يدق، يدق ويدق، مثل طبول مرعوبة تتصادى أصواتها في غابة لفـّها ظلام الحب.

وعادت إليّ شجاعتي، فقد جاورت ماريسا بضربة حظ من صنع القدر، وبدا للحظة أن كل من في القاعة يتطلع إلى ماريسا ويتساءل عن الجالس قربها، وكان أنا، وشعرت حين شممت رائحتها بحرارة تدفق دمي، وبأعضائي تتورم من شدة الانفعال، وارتعشت حين فكرت أن ماريسا كانت بدورها مرتبكة، تكاد تذوب نواتها الأنثوية من شدة العطش، ولحسن الحظ ، أو لسوء الحظ ، شرع خوسيليتو في الغناء، بينما آنّا ـ ماريا، حبيبته، في الفيلم، تقف وحيدة، في أقصى الشاشة .

وحاولت أن أستمع مرة أخرى بحثا عن تلك الرقة الكامنة في حنجرة ذلك الفتى الأندلسي، وذهبت بعد ذلك بعيدا جدا لدرجة وجدت فيها نفسي متواطئا مع ماريسا كما هو حال خوسيليتو مع آنا ـ ماريا في الفيلم، وفي اللحظة التي احتضن فيها خوسيليتو كفّ آنا ـ ماريا، مددت أنا، بدوري، يدي، وأمسكت بكف ماريسا، الهاربة، الخائفة، الوجلة، ولبثنا على هذه الحال فترة حسبت فيها نفسي أنني أسبح خارج الزمن، وذلك قبل أن تجهز على سعادتنا الصغيرة أضواء النهاية، وهي تكشف تلك العيون المتلصصة المتوجهة نحونا .

***

كانت عربة خواكين قد اختفت، وربما تلاشت، بعد هذا الحادث الذي تحول إلى جرح ترك ندبته العميقة في روحي، وأصبحت ماريسا مجرد ذكرى موشومة في القلب حين عادت إلى الأندلس بعد فترة قصيرة من تعارفنا الأبكم، وذات يوم صعدت إلى سطح الدار لأتنسّم رائحة مسك الليل بعد أن تخلصت من قميصي بفعل الحرّ، وأتى صوت خوسيليتو الشجيّ من مكان ما غير محدد، كأنه قادم من أجواز الفضاء.. نقيّا، نقاء ذلك الليل الصافي .

كنت أعلم أن الأجساد تبعث من قبورها يوم القيامة كما علمني فقيه المسيد، ولكني اليوم متيقن أيضا أن صوت خوسيليتو ربما تردّده الملائكة، وربما ينبعث من مكان ما ينتمي إلى سمائنا المشتركة التي تغطينا معا، أنا وهي، نجمتي ماريسا هناك، في ديار الأندلس، وأنا هنا، باق هنا، أتعفن في أرض “المورو“.

ــــــــــــــــــــــ

(1)

ــ أهلا..

ــ أهلا..

ــ إلى أين أنت ذاهب ، يا ولد ؟

<

p style=”text-align: justify;”>ــ إلى الجحيم.