إدريس الخوري لما بكى مرحلة من زمن كازا…

في رحيل بشير جمكار.. الدرب ينقرض!

إدريس الخوري

– 1 – «وما يهلكنا إلا الدهر». هذه المقولة القرآنية تنطبق على أجسادنا المترهلة بفعل عامل الزمن المقيت وتعيدنا إلى نقطة اللاعودة. بالأمس كنا واليوم أصبحنا في خبر كان.. بالأمس كان الجوماري وزفزاف والمجاطي وعبد الله راجع والخمار، واليوم.. شجرة سلالتنا الآخذة في الانقراض.. وعندما رأيت صورته في إحدى الجرائد اليومية وهو يتسلم جائزة القصة القصيرة من صلاح الدين بصير، اللاعب الدولي السابق ابن الدرب البار، تذكرته. هنا سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، كان البشير وقتها صديق العمر بل صديق «الحزة» بامتياز، وقد رافقني لعدة سنوات إلى أن انتقلت إلى الرباط لأشتغل في جريدة «العلم» مصححا ومحررا. في تلك الفترة كنت أدبج مقالات وخواطر إنشائية وقصائد نثرية متهافتة علها تنشر في «العلم» أو «الأطلس». كان البشير شابا يافعا ذا سمرة قمحية ولكنة بدوية أصيلة نابعة من تربة أولاد سعيد بالشاوية. كريما، مضيافا، حريصا على قراءة «العلم» وكذلك «التحرير». هكذا لفت اسمي انتباهه فتم التعارف بيننا بسرعة، بخاصة وأنه كان يسكن بزنقة فرعية على امتداد زنقة الزموري قريبة من زنقة أخرى موازية لها يقطن بها المرحوم عمي قدور، الذي كنت أتردد عليه أحيانا لينفحني ببعض الريالات، فقد كان رجلا لا ينجب. هاهو البشير حديث عهد بالتعليم بإحدى مدارس درب غلف الابتدائي، بل حديث عهد بالزواج من إحدى قريباته. له ولع كبير بقراءة مجلة «العربي» الكويتية و«الهلال» المصرية. مقسما وقته بين تحضير الدروس وبين المطالعة كما كنا نسميها آنذاك. ودون ادعاء فقد كنت أنا السبب في ولوجه عالم الكتابة، قائلا لي في لحظة انتشاء نفسي بأنه «عندو وما يگول»! فمن مكتبتي بزنقة فوريز، كان البشير يقتات الروايات والمجاميع القصصية. كذلك من عند الجوماري مجلة «الاداب» البيروتية، و«المجلة» القاهرية، و«مجلة شعر» ليوسف الخال. وعندما انتقل من درب غلف إلى فيلا بسيطة بسيتي بلاطو، قريبا من شارع غاندي مستقلا بنفسه وبكيانه وأولاده، أخذ يتردد علي مرة مرة، حاملا معه “طبسيل ديال الرفيسة” بالدجاج البلدي والعدس والحلبة. وفينكم أعيالات اليوم؟ لقد كانت زوجته الحزينة الآن على غيابه المفاجئ، كريمة جدا معي، أنا الساكن وحدي فوق سطح عمارة الدكتور العلمي بزنقة فوريز، العائش على تعويض «العلم» الشهري الهزيل، لكن الوقت كان رخيصا.

– 2 – “آه ميمتي طاح لي الطالون!”.. تلك هي اللازمة الساخرة التي كنت ألح بها على المرحوم البشير كي يعيدها على مسامعنا ونحن فوق افريز حانة – مقهى “الرونيسانس” بشارع الحسن الثاني بكازا، عند مدام «بونيت» الشبيهة، في شبابها، بميراي ماتيو، قبالة بنك المغرب. والحقيقة أن هذه الجملة المضحكة قد سمعها من فم عجوز يهودية شمطاء، قصيرة القامة ومتصابية، كانت تتردد يوميا على حانتنا صحبة بعض اليهود وبعض الفرنسيين. وذات مساء، ونحن جلوس نثرثر حول الوقت ورجاله، حول القصة والرواية والكتابة بصفة عامة، دخلت راشيل إلى “الرونيسانس” لتكرع بعض كؤوس النبيذ. فإذا بها تتعثر عند المدخل وينسلخ كعب حذائها الأسود حتى أوشكت على السقوط، فصاحت وهي متشبتة بدفة الباب: “آه ميمتي طاح لي الطالون” (بلكنتها اليهودية طبعا). عندها كنا نضحك حتي القفا لطريقة البشير في تقليد راشيل، التي كانت تملأ فضاء الحانة ضحكا ولغة فرنسية ركيكة. ثم إن مدام بونيت كانت تسخر منها وتدفعها إلى الاعتراف بآخر علاقة جنسية مع أحدهم. إن المسيو جورج، زوج مدام بوليت، المتصابية هي الأخرى، الموسيقي والعازف على آلة الفيولونسيل، كان يقف أحيانا خلف الكونطوار، جنب راشيل ويبدأ في قرصها فتنتفض في وجهه.

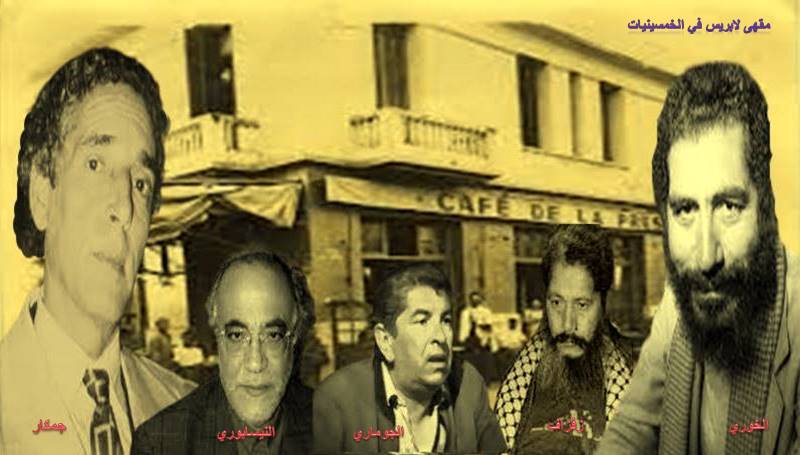

قف نحن الآن في 1964.. في هذه السنة أمكن لي أن أستقل بذاتي المشروخة، مثل أسطوانة وأكتري بيتا في السطح بالمعاريف. كان مقهى “لابريس” خيمتنا المسائية، فيه نلتقى ونتحاور ونغيب عن أنفسنا إلى ساعة متأخرة من الليل لنستيقظ في الصباح “مزنزنين”.. كنت عاطلا رسميا، وكان عبد الجبار السحيمي، شافاه الله، قد خصص لي يوما كل أسبوع، هو يوم الخميس، لأنشر «مذكرات تحت الشمس» نظير الكتابة بالقطعة. وفي غرفتي الصغيرة كان الزمن يتفتت بين أصابعنا ونحن غير مبالين إلا بذواتنا المشتتة، بين الكلمة المحلوم بها وبين الرغبات الذاتية اللاتنتهي، «نتشاوفو غدا؟! واخا»،، هو إذن فضاء ثقافي غير رسمي يطير فيه محترفو الكلمة و فرسانها: أحمد الجوماري، مصطفى النسابوري، أحمد جارك (من يعرفه؟) لقد نشر هذا السوسي الجميل الأنيق في لباسه وفي خطه المشرقي وسلوكه الإنساني الراقي، نصوصا لافتة في كل من «العلم» و«الآداب».. كذلك عبد الفتاح السعدي ولد الحي المحمدي، ثم محمد زفزاف فيما بعد. كان سطح العمارة يردد صدى القراءات والمناقشات وصدى الضحك العالي، وأسمع المديني ولد مولاي علي وللاخديجة… أما أنا فلا أخلع صاحبي، ثمة ضوء القمر الأبيض وهو يضيء وجوهنا الملتهبة بالكلام والسخرية.. وكَمَّلْ من راسك. إذ بالعودة إلى الوراء قليلا، سنرى أن صبري أحمد كان أسبقنا إلى الكتابة في «التحرير»، وإلى الخطابة في بعض الحفلات الرسمية بدرب غلف.

– 3 – أواسط الستينيات وبداية السبعينيات، هي سنوات الجمر لحكم الحسن الثاني القاسية، او ما كانت تسميه جريدة «التحرير» بـ”الحكم الفردي المطلق”!.. كانت الدولة المغربية تتأسس على القمع السياسي بقيادة أوفقير ورباعته، وافتعال ماسمي وقتها بـ «مؤامرة 63». من هنا كانت «التحرير» لسان النخبة المثقفة اليسارية، حيث كان لي الشرف لأشتغل فيها أيام عبد الرحمان اليوسفي والقرشاوي وبقية المناضلين الاتحاديين الأوائل ممن اكتووا بنار القمع والاعتقال. من يتذكر «الأهداف» الأسبوعية وأحمد حمايمو، وأحمد الخراص، عبد الله ولد جامع الفنان، عبد السلام البوسرغيني، وفريموس حسن العلوي؟!!.. درب غلف، درب اتحادي، درب المقاومة وحمُّو الفاخري، فريق «الحياة» لكرة القدم، الحاج عبد القادر الشافعي وإخوته، الحلاق النعيمي. مقهى حسن لابورط لاعب الوداد، ثم اللاعب الموهوب مبيريك في الوداد أيضا. الحرشاوي، نجم فريق «نجم الشباب» مع بابا، المحجوب الصحراوي، الفقيه الفاطمي وآخرون، زوجة عبد الله ابراهيم الساكنة في حي «النخيل» قرب الدرب، والتي كانت تتبضع يوميا من سوق الدرب، الخ.. وزيدك، أنا المشتت بين بيوت العائلة وبين الدروب الضيقة والفاقة الدائمة والحرمان والذهاب الى الشاطىء للنسيان والعودة الى الجحر، كنت أتغذى وأتعشى عند البشير، الذي بدأ يخط خطاطاته الأولى في القصة والخواطر. البشير جمكار ذاكرة درب غلف وليس بعضهم وحده من يحتكر هذه الذاكرة. لقد نبتنا من عدم، بخلاف شي وحدين! وعندما تلفن إلي مولاي أحمد المديني، رفيقنا في «الرونيسانس» ومقهى «لابريس» بوفاة جمكار، وأنا في مقهى «سفانكس» بكازا، أصبت بهزة عنيفة صرفتها في الكأس، ومع زوال السكرة وحضور الفكرة، اكتشتف أن جزءا من جسدي ومن ذاكرتي قد توفي بغياب جمكار.

وداعا..

<

p style=”text-align: justify;”>(22 ماي 2009)