تأويل الذّات في كتاب تجربة الألم (1 – 2)

لحسن أوزين

دافيد لوبروطون الباحث الفرنسي الأنتروبولوجي الّذي تخصّص في دراسة الجسد حيث قدّم الكثير من الكتب في هذا المجال نذكر منها على سبيل المثال: أنتروبولوجيا الجسد والحداثة، سوسيولوجيا الجسد، أنتروبولوجيا الألم…

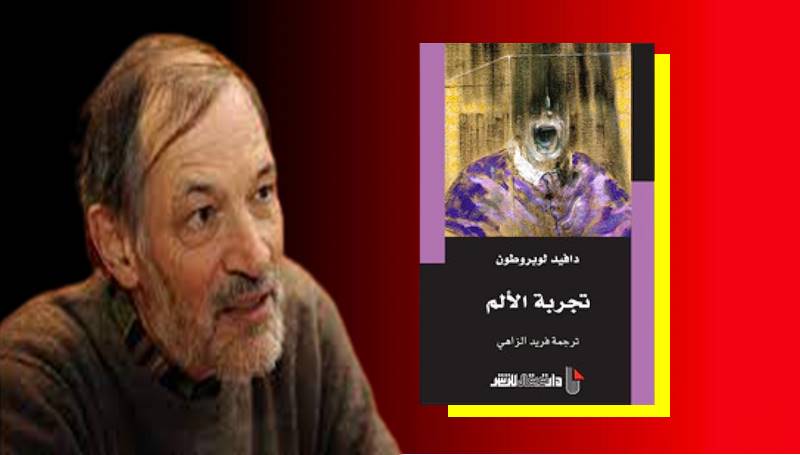

الكتاب: تجربة الألم بين التّحطيم والانبعاث. المؤلّف: دافيد لوبروتون. المترجم: فريد الزّاهي. دار النّشر: توبقال للنشر. الطّبعة الأولى 2017.

قراءة كتاب “تجربة الألم” تجعلك كما لو أنّك تخوض إحدى تجاربه الممتعة في الانتصار على ألمك في شموليته، يعني أن تتخطى عذابات جهلك الّتي تجعلك أسير المعنى الضيق الهارب من فاعلية إيجابيتك في الفعل والفكر والممارسة والتّحكم في زمام مسارات ألمك المتحوّل إلى عذابات مرهقة ومهدّدة لإنسانيتك. ومع صفحات الكتاب تدرك أنّك لم تعد أعزلا كما كنت في خوض غمار مجابهة جدلية الألم والعذاب الرّهيبة والمغيبة لإنسانيتك ”المعجزة” في التّغلب على الألم ليس فقط في تفكيكه وتقويضه، بل أيضا في اكتساب القدرة على مجاوزة بعده التخريبي كعذاب في تفكيك كينونتك ووجودك كفعالية إنسانية قادرة على قلب الطاولة في وجه الألم بامتلاك سحر سرّ التّحكم في المعنى وجعله متعة ولذّة، وأساسا لبناء الذّات والانخراط في التّحول بشكل إرادي إلى درجة اكتشاف ما يختبئ في عمق الذّات من موارد مجهولة في المقاومة والتّحمل، وبما يسمح بإلغاء اي تعارض بين الألم واللّذة.

هكذا نتعرّف على مختلف التّصورات والنّظريات والمقاربات للألم، فإذا كانت المقاربة الخصوصيّة الفزيولوجيّة المحضة، ”تتفادى كلّ اهتمام جدي بالكلام والتاريخ الخاصين للمريض، كي تتفحص الآليات الجسدية الّتي تندرج في المرض”1 ، ففي عام 1965، قام باحثان من معهد (ماساتشوستس) للتكنولوجيا هما (باتريك وال) و(رونالد ميلزاك) بطرح نظريّة جديدة تدعى ”نظرية التحكم ببوابة الألم“ الّتي مازال معمولا بمعظمها إلى يومنا هذا. إذ نتعرف من خلالها على مقاربة تأخذ مختلف الأبعاد في سيرورة الألم بعين الاعتبار بحيث ” تندّد بمفهوم للألم يكون حسيا محضا ويتمّ تمريره في خط مستقيم إلى الدماغ”2 من هنا تلح على ضرورة استحضار جملة من المعارف والعواطف الّتي تشكل تاريخيّة الانسان المريض بعيدا عن اختزاله في بعده البيولوجي. لذلك ” فإنّ الفعل ضدّ الألم يكف عن أن يكون جراحيا أو صيدليا أساسا، أنّه لا يكتفي فقط بردع الانشطة الجسمانيّة بالفعل فيها، وإنّما يعبئ موارد أخرى بدعوة المريض إلى المساهمة في التّخفيف من ألمه”3. هكذا برزت الكثير من العمليات الّتي توجه اهتمامها لأبعاد أخرى في الانسان المريض كالكلام وتقنيات الجسد والتّصورات والاسترخاء والتّنويم المغناطيسي… الشّيء الّذي يستلزم حضور مباحث وتخصصات لها قوّتها وفاعليتها في مقاربة الألم. وهذا ما يجعل من الصّعب الحديث عن الألم وفق الثنايات التقليديّة بين الجسد والنّفس لأنّه يتجاوز أي بعد اختزاليّ عضويّ جسديّ ضيّق في تحديده” بل هو يسم الفرد ويفيض على علاقته بالعالم، وهو من ثمّة عذاب.”4 أي دلالة تمّ الاشتغال في بنائها فكريا ووجوديا من خلال التاريخ الشخصيّ للفرد. وبهذا المعنى فالعذاب متجاوز للتّفكير الثنائي النّمطي السّائد قصد الانفتاح على معطيات تتعلّق بالإدراك والإحساس والعاطفة في سيرورة تفكير الانسان في عملية بنائه لمعنى الألم الّذي يقف في إصابته عند حدّ الجسم، ممّا يجعل من مقاربة الطبيب الموضوعيّة لأسبابه عائقا لإدراكه في بعده الاجتماعيّ الثقافيّ والشخصيّ ” هناك ألم فريد مدرك وموسوم بكمياء التاريخ الفرديّ ودرجة الإصابة. فالشّخص في حالة ألم هو الوحيد الّذي يعرف مدى ألمه، وهو وحده ضحية العذاب الأليم”5. من هنا خطورة الألم الّتي لا تقف عند سقف أحد القطبين الجسدي أو المعنوي فقط، بل يقلب حياة الانسان رأسا على عقب في علاقته مع نفسه والآخرين والعالم. ” الإنسان يتعذّب ويعاني في كثافة وجوده وسعته. وهو لا يتعرّف على نفسه، والنّاس المحيطون به يكتشفون بدهشة أنّه توقّف عن أن يكون هو نفسه”6 رازحا تحت وطأة المعنى/العذاب الّذي يؤسّسه وجوده التاريخي الشّخصي و الثقافي الاجتماعي للألم. ” العذاب ليس امتدادا لتشوّه عضوي، وإنّما هو نشاط للمعنى لدى الانسان الّذي يتعذّب” 7 . وبناء على هذا الفهم والتّحليل تتّضح لنا حقيقة العذاب المهدّد لوجود الذّات الّذي يتورّط فيه الانسان حين يفقد القدرة على التّحكم به بسبب استسلامه لدلالات ولمعنى سلبي لما يعانيه من ألم.

وتجربة الألم ليست تجربة واحدة ووحيدة بل في الألم يعيش الانسان تجارب مختلفة إلى حدّ التناقض: من التّفكك والتّهديد الوجودي، إلى بناء واستكشاف الذّات في مواردها الداخليّة وقدرتها البنائيّة في التّحول، وبين هذا وذاك هناك تجارب كثيرة في العلاقة بسيرورة الألم تبعا للدلالة الّتي يكونها الفرد حوله بين انحسارها في بعد الألم المتحكم فيه متعة ولذّة ونشوة…، وبين انفلاتها لتصير عذابا مدمرا لهوية وكينونة الانسان.

غالبا ما ننتبه إلى تغيّر حياة الانسان الّذي يعيش حالة من الألم الجسديّ لكن دون أن ندرك تطوّر الألم إلى سيرورة من العذاب الّتي تسحق الفرد وهي تعزله وتقصيه من أية روابط إيجابيّة مع جسده والآخرين والعالم،” أنّه عذاب يجمد نشاط الفكر وممارسة الحياة”8. ويتحوّل الإنسان إلى شيء تافه عاجز أمام سطوة اليأس والقلق والإحباط المولد لوضعيات نفسيّة على حافة الانهيار ومحاولة الانتحار، خاصّة عندما يعيش الفرد ألمه غامضا بلا معنى. هكذا تجهد الأنظمة الدينيّة في منحه معنى مخففا وتطهيريا لحالات العذاب الّتي يكابدها الفرد، انطلاقا من صورة أقرب إلى قربان للرّب تبعا لتمثلات وتصاوير ذهنيّة تساعد على مقاومة عملية الانسحاق الّتي يتعرّض لها المرء. ” يصير الألم عذابا محبوبا وسبيلا للتّطهير وللتّجدد الروحاني من أجل حبّ إلهيّ.9 ووصولا إلى انفتاح القيم الدينيّة على بعدي الأمل والمحبة، وفي هذا كلّه بحث عن معنى وترميز للألم بما يجعله مفهوما وقابلا للتّفكير دون التّخلي عن المسكنات ومختلف أشكال الدواء الّتي يمكن الوصول إليها. لذلك يقول نيتشه ” إنّ ما يثير الغضب في الحقيقة ليس الألم في ذاته وإنّما اللاّمعنى الّذي يتدثر به الألم. فلطرد ألم العالم لجأ الانسان إلى ابتكار الآلهة…فبهذه الابتكارات، وصلت الحياة بالقوّة إلى تبرير ألمها ذاته”10. لهذا لا يمكن للإنسان أن يهدأ له بال ويتحمّل ألمه إلّا بعد ان يجد معنى له يجيب عن الاسئلة الحارقة التي تقض مضجعه وتؤثّر على حياته كليا، خاصّة إذا استحال طبيا وقف الألم ومعالجته ممّا يؤدّي إلى تفكك هويّة المعذب الّذي يغرق وحده في يمّ العزلة الّتي تتساقط فيها نفسيته وروابطه الاجتماعيّة كلّما غاب التّضامن ومختلف أشكال الدّعم النفسيّ الأسريّ والعائليّ…، ويمتدّ في وجهه جدار العجز المسيج بفوضى الزّمن معذبا بين مخالب ألم اعتباطي فجائي يمتدّ عميقا في سطوة الانتظار، وبين انتظار وآخر ألم يرحل لكي يهجم مرّة أخرى كما لو أنّ المريض يتعرّض لغزو همجي. ” يفرض الألم حدادا مؤقتا أو دائما على الذّات. فهو يمزق حدودا تجعله يواجه فكرا مستبقا للموت. إنّه يقبض على العزلة ويذكر بالموت المحقّق بالضّرب المباشر المسبق. بل هو تقدم للموت في قلب الوجود، وتذكير دائم بنهائيّة الإنسان، وهو يجبر على الإحساس بكون المرء كائنا في حالة سراح وهشا إلى درجة لا تتصوّر.”11 وهذا ما يجعل الفرد تحت رحمة عذاب الموت إلى حدّ التّكيف معه والتّبخيس من رعبه، أو تخطيه بالإجهاز على النّفس دفعة واحدة، لأنّ الألم حطم معنى الحياة، خاصّة عندما يتجاهل الطبّ حجم العذاب الهائل الّذي يعانيه. وإذا ما قدر للمريض أن يتعافى من ألم بلا معنى كعذاب رهيب فرضه الآخرون بتستر مقصود ومتعمّد، كبعض العمليات الجراحيّة الّتي يخضع لها الأطفال، فإن وصمته السيئة تنحفر في الأعماق مدى العمر كلّه. ومهما كانت اللّغة دقيقة ومعبرة فإنّها لا تطال حقيقة الألم وعذاباته الجهنميّة، ” وتلك هزائم كثيرة للكلام والفكر. الألم يفكّك أوصال اللّغة”12 ولذلك يتعرّض المريض لسوء الفهم من قبل الآخرين في الأسرة وفي دائرة الأصدقاء لأنّه ليس باستطاعتهم تقدير حجم الألم والعذاب الرّهيب الّذي يدفع ثمنه من لحمه الحيّ دون أن يستطيع قوله وفكّ التباسه إلّا عبر مكر المجازات الّتي تمنحه معنى.

غالبا ما يخسر الفرد مصداقيته ويتغيّر وضعه الاعتباري بشكل متفاوت حسب نوعيّة الألم الحاد أو المستعصي الّذي يسكن الجسد، وتزداد عذاباته عندما يتجاهل الجهاز الصّحي إنسانيته أثناء العلاج. ” الألم ليس معطى تقرره المظاهر البيولوجيّة، وإنّما أولا إحساس فرد. وتقويمه يتمّ انطلاقا من تصريحات المريض. وهو لا يخضع للبرهان بل للإحساس والتّجربة. إنّ ألما ولو كان شرسا، ليس له قوّة البداهة لدى الشّهود. فالإنسان المريض يعيش أحيانا مأساة عدم الاعتراف بألمه أو بحدته الّتي يضعها موضع شكّ الأطباء الّذين يفضلون تفحص الصور الراديوغرافيّة أو نتائج التّحاليل على النّظر في وجه مرضاهم الّذين دمرهم الألم.”13 ويظلّ يعاني من سوء الفهم المزدوج إذا لم يستطع الطبّ تشخيص مرضه كما لو كان الفرد مسؤولا عن هشاشته أو اعتباره ذنبا اقترفه بمحض إرادته أو ناتجا عن خيالاته النفسيّة، دون أن يحظى بمن يقدر معاناته إزاء اللاّمعنى الّذي يكتنف ألم عذاباته في استحالة تشخيص مرضه. ” ففي سياق الألم المستعصي يكون البحث عن المعنى أمرا أساسيا كي يستطيع المريض المواجهة. لكنّ الألم هنا يرتبط بالأحرى بالسّبب الطبّي الوجيه للإحساس بالألم. إنّ تسمية الألم ومنحه اسما، يمكن من البدء في إعادة تنظيم العذاب. في الانزلاق من السّديم إلى الدلالة، نراه يفقد بعضا من طابعه القاصم، ويشرع في الدّخول في ما هو قابل للتّصور، ويغدو أساسا وسندا للتّواصل”14. لكن من جهة أخرى قد يتورط الفرد في شغف بعض الأطباء بجعل كلّ الاضطرابات عضويّة ممّا يجعله حقل تجربة لمجموعة من العلاجات التخمينية بما في ذلك الكثير من العمليات الجراحية دون جدوى، لان هؤلاء لا يعيرون اهتماما لبعد المعنى والعاطفة أثناء الفحص والتّشخيص. وخلال هذه المسارات فالفرد يعيش ألمه اليومي ومعاناة عذابه بين الكشف والاخفاء حسب الظّروف ونوع الجمهور حتّى لا يفقد مصداقيته وتقديره من الآخرين الّذين يعتبرون ذلك شأنا شخصيا لا ينبغي أن يعكّر صفو حياتهم بشكواه، خاصّة في محيطه المهني الّذي يهدده بالتّقاعس والإهمال تمهيدا لطرده، ولقراءات خاطئة من قبل زملائه في العمل باعتباره تحايلا في العمل والإنجاز. وفي هذه التّفاعلات والسّياقات تتهشّم الكثير من علاقات الحياة المشتركة داخل الأسرة وخارجها مؤدّية إلى وضعيات العزلة والانكماش. ” الإنسان الّذي يتألّم يوجد في منفى الذّات، في استحالة الالتحاق بنفسه أو الاقتراب من الآخرين. أنّه لا يقتسم معهم سجل الواقع نفسه.”15 لأنّ لا أحد يستطيع أن يتقاسم معه ألمه على مستوى الإحساس بما يكابده من عذابات، إلّا أنّ المرضى يتقاربون فيما بينهم بشكل أفضل. ومع ذلك تلعب المصاحبة بالتماس الجسدي، أي اللّمسة كتواصل عاطفيّ، تعبيرا عن المساندة والتّعاطف، أو بالكلام الدافئ المفعم بالتّفهم والانصات لعذابات الفرد دورا في إنقاذه من اليأس والعزلة والانهيار. لكن على الفرد أن لا يتماها مع ألمه ويستسلم للأمر الواقع، بل عليه نسيان الخضوع لعذاباته من خلال الانخراط الكليّ في مواصلة العمل وإنجاز الأنشطة اليوميّة تقديرا للذّات وحفاظا على تماسكها وتقوية للرّغبة في الحياة، لكسر طوق الألم المستعصي الّذي تعجز الفحوص الطبيّة الروتينيّة عن رؤيته، حين تتجاهل ولا تعترف بمحرقة حمم العذاب الهائل المتدفّق من فوهة بركان الصّفائح العميقة للأبعاد الشخصيّة والاجتماعيّة والثقافيّة للمريض. ”وأخذ العذاب بعين الاعتبار خلال الفحوص معطى أساس يمنح للمريض الاحساس بالاعتراف به في بلائه. وهو أمر يساهم في استعادة الذّات النرجسيّة الجوهريّة الّتي تمكن الفرد من الإمساك بمحنته.”16 وكلّما خرج الإنسان من محنة العذاب سالما فإنّ التجربة يكون لها مفعول إيجابي على تحوّل الذّات في خبرتها ومعرفتها وتفاعلها مع النّفس والآخر، وفي تنمية الذّكاء الانفعاليّ الاجتماعيّ للإحساس بمعاناة الغير، وأكثر إنصاتا للألم اللاّمرئي الّذي يعذّب الآخرين. ويعاني بشكل متفاوت أولئك الّذي أحكم الألم قبضته على الّذين يغرقون في اليأس وتبخيس الذّات والاستسلام لتجربة الخراب كقانون قدري لا مفرّ منه، بينما يتمسّك آخرون بالمجابهة الموسومة بحرقة العذاب المكثف لكلّ ما يشكل كينونة المريض. ” الإحساس بالمحنة هذا وبالحياة المدمرة هو ما يضطرّ معه المرضى إلى القبول بعمليات بتر للأعضاء تبدو لهم حظهم الأخير في الحياة.” 17

وصعوبة فهم الألم ومقاربة معناه تكمن في أنّه ليس مرتبطا فقط بآليات جسمانيّة بقدر ما أنّه تأويل مرتبط بسياقات ثقافيّة اجتماعيّة عاطفيّة، لذلك تعاش عذاباته بشكل مختلف حسب المعنى الّذي يأخذه في وضعيات مجتمعيّة تتمايز في تحمل عبء الحياة بين البؤس والغنى وما يطبعها من قسوة، أو راحة باذخة، كما لو أنّ الألم طبقي بامتياز كبير. ” إنّ تقريرنا إذا ما كان حادث جسدي طبيعيا أو مؤلما يعود إلى التّعلم الثقافيّ والاجتماعيّ لا إلى البداهة الطبيعيّة، فهو يفترض تأويلا ملزما لا إحساسا بالعذاب.”18 لهذا تختلف الطبقات الاجتماعيّة والشّعوب في مقاربتها لمعنى الألم على مستوى الشدّة والحدّة وما يتولّد عنه من قلق أو عذاب تبعا للمرجعيات الاجتماعيّة والثقافيّة وحسب المراحل التاريخيّة والنّوع الانسانيّ، (الجندر) لكن مع استحضار البعد الفرديّ في تجربة الألم مهما كانت سطوة هذه المرجعيات. ” ومن ثمّ يأتي تعلّق الأبحاث الأكثر معاصرة بتجربة الألم الّتي يحسّ بها كلّ شخص ويعبّر عنها باستعمال العناصر الثقافيّة الّتي تخترقه باعتبارها موارد ومن ثمّ الاهتمام بقصّة الحياة والحوارات المطولة مع المرضى، وأيضا دراسة الصّياغات اللّغويّة.”19 وهكذا ينجح الفرد الّذي يستطيع إدماج تجربته مع الألم في حكاية خاصّة لما يحسّه، تستقي مواردها من تجربة تاريخه الشخصيّ ومن الآخرين والأطباء ومن كلّ ما طالته يداه سماعا وقراءة للمرض باعتباره فاعلا وشريكا في علاجاته لا شاهدا غريبا عن نفسه وهو يرى وجوده يفلت منه بتفكك هويّته .”القول هو مخرج من العجز ووسيلة أخيرة، كي لا يجرفه الألم، ومعارضة له بمقاومة عنيدة. إنّ منح معنى للألم يمكّن المريض من أّلا يظلّ في الهاوية ويتمسّك بنظرته للأشياء، فهو يحافظ على الانسان في عالم لا يزال متجانسا ومتوقعا.”20

ومن زاوية أخرى لفهم الفرد باعتباره هو من يعاني يمكن تبين ذلك من خلال التّاريخ الشخصيّ المتمثّل مثلا في الارتباط الحاصل بين الكثير من مشاكل الألم وبين المناخ العاطفيّ للطفولة باعتبارها القانون الأساس لبناء الشّخص، كما لو أنّ هناك نوع من جدل التّكامل بين الألم ومعاناة الطفولة. حيث تلعب دائرة الأسرة والعائلة والأقارب…، دورا كبيرا في تقوية الصّحة النفسيّة للطفل وفي استبطان الكثير من آليات وموارد الصّمود والمقاومة للألم وما يتولّد عنه من عذابات. ” يتعلّم الابن في تصرّفات الأم ألّا يترك الأشياء تتجاوزه وأن يطوّر موارده كي يصدّ الألم. وقدرته على مقاومة العدوان أو الألم رهين باحتواء الأقارب له ونوعيّة حضورهم معه، خاصّة إزاء اليأس الأصلي للرّضيع.”21 إلى جانب الأثر الحاسم، للتّخفيف من قلق الألم وتفعيل العلاجات، الّذي تلعبه الدّلالة والمعاني المحايثة لظروف الحياة في شدّتها وحدة تجاربها القاسية والمؤلمة أو المريحة، تبعا لمختلف الوضعيات وما يصاحبها من تشرّد وتهميش وافقار عاطفيّ وماديّ ورمزيّ ولا مبالاة، أو من معلومات وموارد وعناية يحظى بها المريض، وتبعا أيضا لسياقات سيرورة الحياة وما يميّزها من محطّات تسهم بشكل أو بآخر في الاحساس بخوف رعب الألم والشّكوى من عذاباته، أو في الصّبر والتّحمل خضوعا للمعنى الّذي يفرض نفسه في الشّرف والصّلابة والرّجولة…، أو في الانسحاب من الذّات والتّخلي عن جسد فقد قيمته ونرجسيته بحثا عن تبلّد ذاكرة وإحساسات الجسد، كلّ هذا ”رهين بالسّياق وبالدّلالة الّتي تمنح للتّجربة. فالفرد يتعذّب أولا من معنى ألمه”22. وفي أفق المعنى هذا برز التّنويم المغناطيسيّ كتقنية فعّالة للحدّ من عذابات الألم بالتّركيز على إنتاج الوعي المغيّر الّذي يسمح بتجاوز الاحساس بالألم والانفتاح في الذّات على ما يمكن أن يغيّر ذاكرة الأحاسيس المؤلمة بحثا عن معنى ودلالة تجديد العلاقة بالعالم من خلال أدوات يسهم الفرد في تفعيلها علاجيا للنّهوض من جديد. ” يعتبر طبيب التّنويم المغناطيسيّ كإركسون (1990) أنّ اللاّوعي هو مورد أكثر من كونه فجّا عميقا أو صندوق باندورا. إنّه يسعى بالأخص إلى مصاحبة المريض وتحفيزه وتشجيعه. وهو يدفعه إلى أن يساعد نفسه ويعلمه تقنيات قابلة لأن تخفّف من ألمه في كلّ لحظة. التّنويم المغناطيسي تقنية لتطوير المؤهّلات، وهو من ثمّ وسيلة في يد الشّخص للوعي بموارده الخاصّة كي يواجه بشكل أفضل الصّعوبات الّتي تواجهه في وجوده.”23

ومن جهة أخرى يمكن لواقع المريض الاجتماعيّ والعاطفيّ المتمثل في حضن دافئ في علاقاته الأسريّة والعائليّة…، أن يخلق نوعا من الاعتراف والتّضامن العاطفي المحفز للتّواصل الرمزي والتماس الجسدي، ممّا سيفجر طاقات الفعل والاهتمام بشؤون الحياة من جديد، كما تتشكّل قدرة الصّبر والتّحمل والرّغبة في الحياة، وبهذا التّغيير في مبدأ الرّغبة والاهتمام تبتعد سيطرة الألم عن مركز الاهتمام، ويتراجع العجز لتخفّ حدّة الالم وقد تختفي اعتمادا على إرادة الفرد، أي أنّ الموارد التخيليّة الشخصيّة، ومدى القدرة على الانشغال بأنشطة مشوّقة بنوع من الإلهاء، كما لو أنّ الهدف هو التّحايل على الألم بجديّة وحزم في الشخصيّة، تساهم في تغيير الألم.” 24 فانطلاقا من هذه القدرة الذاتيّة من التّخيل والتّفكر يمكن التّحكم في الألم مثلما يفعل البوذيون، وذلك من خلال الاشتغال على نظام الحواس والتّنفس وتقنيات الجسد. كما يمكن للمريض أن يكون فاعلا كلّما تقبّل وضعه كمريض ليس بمعنى الاستسلام، بل قصد التّفكير الهادئ للخروج من دائرة الأسر الّتي تفرضها عذابات الألم، بعيدا عن توترات الصّراع وجها لوجه مع الألم ممّا يسبّب عجزا وهدرا لطاقات الحياة. ” إنّ تغيير دلالة الألم يصفي أحيانا شحنته من العذاب. يعتبر تغيير التّصور أداة هامّة للتّحكم في الألم، غير أنّ ذاك لا يكفي للتّخفيف منه لأنّ الفرد ليس دائما شفافا مع نفسه، فإرادته تنفلت منه أحيانا، وتاريخه الشّخصي يتجاوزه ويجعله مضطرا رغما عنه إلى البحث عن التّخفيف من حاله وتحسينه.” 25 ولذلك على الإنسان ان يتعرّف كيف يستثمر موارده وتجاربه الخاصّة الّتي عاشها أو تعرّف عليها سمعا أو قراءة بحثا عن معنى للتّجربة دون قلق الخوف واليأس والعجز. لقد ” خرج العديد من الأشخاص من حلقة الألم المزمن، بتعلّم العيش مع ألم متحرّر جزئيا من الإيحاء بالعذاب. يجد آخرون في بواطنهم موارد المعنى كي يصدوا العذاب ويتابعوا العيش من غير كبير تأثر. ليس الألم هو الّذي يؤلم وإنّما الدّلالة الّتي يتّخذها.”26 من هنا ضرورة وضع المريض في قلب الاهتمام بعيدا عن المعايير البيولوجيّة فقط الّتي لا تستطيع رؤية عذابات الفرد في تكامله بين العضويّ والنّفسيّ. فقد تكون الآلام في حياة المريض ضرورة حياتيّة لإعلان الوجود وإثبات الذّات رغم ما يتبعها- الآلام- من عذابات البحث عن علاجات لتخفيف الألم، لأنّ من خلالها يمكن ربط الجسور بالعالم. فكم من الإحباطات النفسيّة الّتي يكابدها المرء في تجارب ومواقف شخصيّة ملموسة قد تمّ تحويلها إلى آلام بدنيّة. “الألم الجسماني يأخذ مكان عذاب وجودي. والعرض يغدو قاعدة لدلالة رمزيّة واشتغالا للمعنى ينفلت من بين أيدي الفرد. إنّه يضفي الطّابع المجازي على الصّراعات الموجودة في الحياة وينسي الفرد فيها. ليس هنا أي تعطيل للنّفسيّ وإنّما الإقرار الأنثربولوجي بأنّ الإنسان موجود جسديا في العالم.”27 فهو يتّخذ جسده درعا وآلية دلاليّة لحماية وجوده من كلّ الانغلاقات الّتي تقف في وجه الاعتراف بمحنته كإنسان ملغى، سواء من قبل الطّبيب أو من نظرات الآخرين وشكوكهم في بلواه. وهو فوق هذا كلّه شخص لا يقبل نفسيا وجسديا الانشطار، حيث يحيا جسمانيا في العالم. لهذا تأتي الآلام من كل صوب وحدب في التّاريخ الشّخصي وما يجتافه في أعماق كهوف مظلمة داخل اللاّشعور الثّقافي الاجتماعي لسيرته، تسكنها أشباح حوادث وصدمات وجراح الحياة في علاقاتها وتفاعلاتها ومآزمها عبر مختلف مراحل العمر من الصّغر إلى الكبر. ” الألم يكون أحيانا توقيعا لملحاحية رابطة مّا، فهو الذّاكرة المنقوشة في البدن نفسه حتّى لو نسي المريض ظروف انبثاقه. إنّه يتغذّى من حدث هامّ أو صادم فاض عن قدرات البلورة الرمزيّة لدى الشّخص، وظلّ في ثنايا الجسد كشظية معنى تحت البشرة تظلّ تثير الألم…إنّ الاحتماء اللاّواعي في ألم يهدر الحياة هو مخرج لانفلات المرء من فصل من فصول حياته، أو من فترة طويلة تركت ندوبا لا تنمحي…الألم جدار رمزي يمكن من ديمومة هوّية آيلة للضّياع، وهو الملجأ الأخير لكي يبقى المرء موجودا.”28 لهذا يمكن القول بأنّ الألم ليس شرّا كلهّ رغم الثّمن الّذي يدفعه الفرد، فهو طريقة أخرى للتّفاعل وإثارة اهتمام وعواطف الآخرين نحو الذّات المتضعضعة، أو للتّنصل من مسؤوليات ثقيلة. كما لو أنّ الألم صوت وسلاح المغيبين والمقصيين من دائرة الحياة. والبعض منهم وفق تاريخه الشخصي يتحوّل إلى عدو نفسه في إصرار على عدم الشّفاء خوفا من الضّياع، خاصّة عندما يرتبط الألم بجرح نرجسي عميق، ممّا يؤدّي إلى تفكيك هويّته وينال من شخصيته وروابطه الاجتماعيّة والمهنية، فلا يتبقى له لإعلان وجوده غير التّشبث بألمه حماية لنفسه من كلّ التّهديدات الّتي تنتاب تماسك هويّته، وما عليه إلا أن يدفع رغما عنه الثّمن من جسده الحيّ. والألم عند البعض الآخر يحدث بسبب قوّة هيمنة دلالة الفقدان، حيث يغيب الاعتراف بالدّفن والقيام بالحداد، ” يستعير الفرد ألما وسم حياته أو نهاية حياة شخص متوفّى، فيأخذ على عاتقه جزءا منه كي يحتفظ بالكلّ كما لو كان المتوفى لايزال بذلك على قيد الحياة. والألم يحافظ رمزيا في البشرة على الشّخص المفقود باعتبارها الطّريقة الوحيدة للاحتفاظ بأثر منه، إنّه عذاب الذّكرى…الألم يوقف الزّمن ويجسد الآخر.”29

ولألم التّعذيب عذاباته وبشاعته الهادفة إلى تهشيم الذّات وتشويهها لتصير مجرّد شيء مدنّس، كما أنّ مجراه وسياقه وظروفه لا تخضع كليّا لمنطق الجلاّد، فتاريخ الفرد يمكن أن يعمل في أحد الاتّجاهين، إمّا التّحطيم أو المقاومة، ورغم ذلك يبقى لصدمة الحدث وزنها في عمق الانسان خاصّة كلّما استحال ترميزها، ” لأنّ تصدع المعنى هو تصدع للحياة”.30 وألم التّعذيب يوجد خارج إرادة الضّحية ممّا يجعله تحت وحشيّة سلطة تتغذّي على الاخضاع من خلال التّعذيب الجسديّ والمعنويّ لغرض سحق الإنسان بتمزيق ما يشكّل نرجسيته وإنسانيته، إلى درجة يضطرّ السّجين إلى الخروج من جسده هروبا من ألم العذاب الّذي يستهدف نقاط هشاشته، بمختلف ألوان التّعذيب من خلق القلق والحرمان من الحواس والنّوم، أو بالاغتصاب…

ومع ذلك هناك من النّاجين من التّعذيب من استطاع من خلال تصاوير ذهنيّة، تخصّ الأفكار والمعتقدات الأخلاقيّة والفكريّة والسّياسيّة والقيم الاجتماعيّة والثّقافيّة كالشّرف والرّجولة والكرامة…، مقاومة العذاب الوحشي الرّهيب بفضل موارده الخاصّة الّتي اكتسبها سابقا وتبعا لظروف تكون وتطوّر تاريخه الشّخصيّ، ” فالرّعب المتكرّر في كلّ لحظة يؤدّي في هذه الحالة القصوى إلى بلورة عالم هلوسة يقتلع الألم من البدن ويمنح سبيلا للحلم يمكن من مواجهة العدوان واستعادة الدّلالة في العالم. إنّها تقنية للمحافظة على الذّات على حدّ العصاب، نابعة من قلب هويّة في طريق التّحلل بحيث تنجيه في آخر المطاف من التّفكك.”31 هكذا يتحرّر السّجين من سطوة جسده ويزدوج في وجوده حارما الجلاّد من إخضاعه والنّيل من تماسك هويّته. والرواية العربيّة في ما يعرف بأدب السّجون قدمت نماذج كثيرة ومختلفة الأساليب لمقاومة الإنسان لعنف الجلاّد، من العصابة والزّنزانة الانفراديّة، ومختلف أنواع التّعذيب الجسديّ والنّفسيّ…

وجدلية الجلاّد والضحيّة في منطقها الداخليّ هي صراع المعنى إزاء العذاب، أو الخضوع للاحتواء. ” الحدود الوحيدة الّتي تقبل الكسر لتحطيم الفرد هي حدود المعنى. فإذا مسّت فهو ينهار ويتكلّم ويغدو كائنا بين أيدي الجلاّدين…مقاومة التّعذيب ليست مقاومة جسمانيّة فهي تعود إلى القدرة على معارضة المعنى للعذاب لاحتوائه. إنّ تعلّق المرء بالحياة والإرادة في عدم التّخلي عن قيمه، والحفاظ على تقدير الذّات، والوفاء لقضية مّا، إلخ،…فهي تصدّ حدود ما لا يحتمل…هكذا تخلق الضحيّة لنفسها ملائكة في المتخيّل، ومخاطبين يحمونها.”32 وخطورة ألم التّعذيب لا تتوقّف فقط في لحظته الآنيّة وهو يمارس رعب تسلّطه على الفرد، بل يمتد في هويته الممزقة بزلزال عميق توسّع من حجم معاناته مخلفات التّعذيب، ممّا يجعل من الصّعب عودة الذّات إلى نفسها بالسّهولة الّتي يستأنف بها المريض حياته بعد الشّفاء، لأنّ شروخ وجراحات الذّات تلتئم وفق التّأثير الرمزيّ لعنف التّعذيب. ” فالآلام الّتي يحسّ بها هؤلاء، إذا كانت نابعة من الآفات الجسمانيّة للتّعذيب، تتورم غالبا في تذكار الرّعب الّذي تعرّضوا له. بعض الجراح تترك آثارا تكون عبارة عن شروخ في ذاكرة معذبة ومكرهة على اجترار حاث الصدمة. والعلاج الّذي ينحصر في الجسماني أو في النفسيّ يخطئ هدفه ويصادق على الثنائيّة والكسر الّذي يلزم التّخلص منه.”33 ولا خلاص لسجين استعاد حريّته خارج دائرة الكلام الّذي يتجاوز وصف الصّدمة للاشتغال على تأويل إيجابي لدلالة عيش التّجربة. لذلك يكون من العسير على علاج الطبّ ذي المعايير البيولوجيّة فهم وإدراك شموليّة الإنسان كفرادة معذبة تمّ خرق ذاكرته بالحديد والنّار، وتشويه علاقته بالعالم، ذلك التّشويه الّذي طال محيطه الأسري والعائلي. إنّ إقامة معنى للحدث هو نمط من الحلول ينزع فتيل جزء من الرّعب، أي ذلك الجزء الّذي لا يتصوّر، والّذي تقيم فيه الصّدمة…من المهمّ جدّا وقف تأثير الجلاّدين، وتحويل هالتهم الشيطانيّة وجعلهم أناسا يطبقون نوايا خاصّة. إنّ تحويل الحدث الصّادم إلى حادث قابل للتّصور يعني جعله أيضا قابلا للتّبليغ ومن ثمّ انتزاعه من الصّمت واللاّمعنى.”34 وفي ذلك سعي إلى نوع من المصالحة وتجديد الثّقة بين الذّات ونفسها، وبينها وبين الآخر والعالم بما يعيد بناء التّقدير الذّاتي في الإنسان الّذي صاره الآن، دون الالتفات إلى فردوس الذّات قبل الاعتقال وعيش محرقة التّعذيب، مع تشييد جسور المعنى الانساني الّتي تعرّضت للهدم والانكسار. وإذا كان التّعذيب يؤدّي إلى تدمير الذّات وتحطيم هويّتها في تشكلها الشّامل بما يتجاوز ثنائية الجسدي والنّفسي، فإنّ اشتغال الألم وفق رغبة وإرادة الفرد في تحقيق الذّات إلى درجة تخطي حدود قوّة تحمل الألم يصير المطمح والحلم الّذي يسعى إليه مثلا الرياضي في الفوز دون إقامة أي اعتبار لرعب الألم وعذاباته. إنّها معركة الذّات ضدّ الذّات، ومن لا ينتصر على ذاته لا ينتصر على أي شيء آخر، هكذا يفكّر الرياضي في تجاوز عائق الألم باكتشافه لذاته في حدودها القصوى، من خلال تحكمه في معنى اشتغال الألم. ” إنّ الألم حين يظلّ متحكما فيه يكون له الفضل المحترم في أن يوفّر للرياضي حدّا، ويرمز للتّماس الجسماني مع العالم.”35 هذا ما يمكن ملامسته إلى حدّ المتعة واللّذة عبر الكثير من تصريحات الرياضيين الّتي يتضمّنها الكتاب، وهي تبيّن لنا الأفق الأفضل للألم في تفجير طاقات الحياة الخلاّقة الكامنة في جوف الإنسان، والّتي كان يجهلها قبل خوض تجربة التّحدي الّتي نذر نفسه لها، ممّا يحفز رغبته للذّهاب في كلّ خطوة إلى أبعد من ذلك، إنّه جنون المغامرة الّذي لا يعرف التّوقف والحدود، تبعا لمعنويات ذهنيّة مشبعة بروح مديح الألم. ”يتعلّق الأمر بالإحساس بالعالم أخيرا ينبض في الذّات، وتحسّسه باليد وبكامل الجسد. إنّ ضرورة تأكيد الذّات باستمرار في مجتمع حيث المرجعيات لا تحصى والقيم في أزمة تقود الفرد إلى البحث عن علاقة المواجهة مع العالم باعتبارها سبيلا جذريا لاختبار موارده الشخصيّة. فالحدود الجسمانيّة تأتي لتعويض حدود المعنى الّتي لم يعد يمنحها النّظام الاجتماعيّ.” 36

ويتجلّى ذلك بشكل واضح في الممارسات الشامانيّة، و” الفقراء” في طعن أجسادهم بالسّكاكين والسّيوف، وفي بعض الطّقوس القديمة في التنشئة الاجتماعيّة والثقافيّة للفرد، وفق معايير للعبور تمنحه جدارة العضويّة المجتمعيّة. إلى جانب الطقوس المستحدثة كتعليق الفرد بمعالق حديديّة في الصدر أو الظهر…، في محاولة عيش وضع عدم الاحساس بالألم وصد العذاب من خلال قناعات وأفكار وتصوّرات ومعتقدات حاملة لمعنى يتلبس الألم، فإن لم تلغيه تخفف منه دون أي عذاب. “لحظة التّعليق تمّ الاحتفاظ بها للرّغبة في عيش تجربة روحانيّة معينة وتغيير علاقة الانسان بالعالم. إذا كان الهنود المندانيون أو الهنود السيو يبحثون عن رؤى كي يشاركوا أفضل في حياة قومهم، فإنّ الغربيين يرغبون في عيش شكل من الوجد وتوليد رؤى شخصيّة. فما كان ذا معنى لقوم متلاحمين حول رؤية للعالم تحول إلى شكل من أشكال استكشاف الذّات وبحثا عن روحانيّة حميمة.”37 وقد أتى الكتاب على نماذج كثيرة من عمليات استكشاف الأحاسيس وتملّك الذّات، والانسلاخ عن الجسد وعيش الألم بنوع من النّشوة واللّذة. وقد صارت مبتذلة إلى حدّ الاستخفاف حالات التّعليق المستحدثة عن أصلها الاعتقادي والطقوسي في بعض المواقف. والفرد لم يتوقّف اليوم عن تجريب أشكال مختلفة من الألم كالوشم وثقب البشرة رغبة في تغيير الجسد كأفق لبناء الذّات وتأسيس وجوده من جديد، تبعا لتأويل الذّات للألم وفق معنى يمنحها الفخر والاعتزاز بالتّشكل الجديد والمتميز لهويّة الفرد. ولا معنى عنده لتغيير الجسد وعيش لحظة التّحكم في وجوده دون حضور للألم، ” لو وضعوا الآن لي وشما من غير ألم فلن أكون متأكدة من أني سأقدره كما الآن. فلو أنّه نزل عليّ من السّماء هكذا، لم يكن له أي أهمية (ليدي،24سنة، طالبة)” بخصوص الوشم أو ثقب الحلية، هناك حصّة من العذاب. والعذاب جزء من الآلية. نحن نعلم أنّنا سنتعذب لكنّنا نعرف النّتيجة. بشكل مّا نحن مسرورون بالعذاب، وعلينا استحقاقه”38. كلّ هذا لتصحيح وتحقيق الذّات، وتوكيد الهويّة الشخصيّة، وتجاوز حالات الخوف مع تخطي تعارض الألم واللّذة. ويكون لهذه الأشكال من التّحولات الجسديّة دور في تجاوز الكثير من الاضطرابات والمآزم والمأزق المترسبة في التاريخ الشخصيّ، والّتي تتخبّط فيها الذّات في عذابات لا تنتهي إلّا في تجربة ألم التّغيير الجسدي كنوع من استعادة الجسد وتملكه وترميم الهويّة الشخصيّة المفكّكة.

ولعلّ التّجربة الأروع لامتلاك الجسد في تجربة الألم هي عندما ينتج معرفة، كعمل فنّي حيّ، يتفاعل مع شهود تستهدفهم المنجزة الفنيّة في زرع الاضطراب والاعتداء، وتأزيم الفكر. وينفتح القارئ للصفحات الّتي خصّصها الكاتب للجرح باعتباره عملا فنيّا على رؤية الفنّان الجريئة في خلخلة الفكر، وتعرية بشاعة جمهور الرواق الفنّي والمجتمعيّ الغارق في تفاهة الشّر باستسلامه لسطوة روتين اليومي، وإعلان تمرّد الفرد على هذا الوضع، وهذا ما تبيّنه منجزات الجراح العارية لفنانة مثل “جينا بان” ”ينتج الفنّان اضطرابات في قلب الرّابطة الاجتماعيّة كي يقود إلى التّفكير في رتابة الحياة اليوميّة الثّقيلة بالتّسويات والعنف. وهو يقدّم نفسه ككشاف يؤدّي ثمن كشوفه مندمجا أحيانا اندماجا نهائيا في أعماله…أنّها حزت وجهها- جينا بان- قبل أن تتناول كاميرا وتصوّر طويلا الجمهور متوقّفة عند ملامح بعض الأشخاص، منددة بذلك بالسكونيّة الاجتماعيّة إزاء العنف، واللاّمبالاة أمام الرّعب وتخدير البصر”39 ، تجاه كلّ أشكال الظلم والحروب والاضطهاد الّتي تسود العالم، لهذا هي تهدف إلى رفع هذا التّخدير، خلق حالة من الصّحو والوعي يكون فيها ألم الجرح عطاء وتحررا من عذابات السكونيّة السلبيّة، وخرقا للمحرّمات الأخلاقيّة فيما يتجاوز سطح التّشريطات والحروق إلى جعل السّؤال هاجسا مستمرا، من خلال منح روحها للمرضى.

والكثير من المجتمعات القديمة في قيمها الاجتماعيّة والثقافيّة تعتبر تجربة الألم آلية للتّحول الوجوديّ ولاستحقاق جدارة العضويّة في عالم اجتماعي آخر تكون فيه قيمة أخلاقيّة لشجاعة الفتيان إزاء الألم والعدوان، باعتبار ذلك طقس عبور نحو الرّجولة والفحولة كشيء يبنى باستحقاق ولا يقدّم مجّانا كبداهة الأنثويّة .

وفي المحور الأخير” الألم ضدّ العذاب” من الكتاب نقرأ صفحات جميلة لتجربة الألم باعتباره متعة تصل إلى حدّ النّشوة الجنسيّة، الشّيء الّذي يمنع ظهور العذاب، أو عندما يتمّ البحث عن الألم لترويض الصدمة، وهذا ما نجده في ممارسات أتباع السّادو مازوشيّة، وفق المعنى الّذي يسقطونه على أوضاعهم وليس حبّا في الالم ” من خلال ترويض معنوي صار فلسفة للحياة لا يكفّون عن إعادة صياغة وضعية عذابهم الأوليّة في شكل جلال شخصي. فهم يجعلون الضّرورة فضيلة باتّخاذهم مبادرة فرض تدابير أليمة وغيرها على أنفسهم. إنّهم يغيّرون جذريا الدّلالة، مزيحين كلّ عذاب، بل ومحوّلين كلّ ألم إلى لذّة…الألم المبحوث عنه تبعا لطرائق دقيقة هو وسيلة للحفاظ على هويّة منكسرة. وهو يبرهن من خلال العاطفة على إحساس ذاتيّ صعب البلورة بشكل مغاير. يرى فيه م. دوموزان طريقة فعّالة لمواجهة خطر فقدان الشخصيّة ففي نظره تملك المازوشيّة الشبقيّة وظيفة إعادة البناء واستعادة الاكتمال النرجسيّ.”40 ويتّضح ذلك بشكل يؤزّم النّفس والفكر، أي يخلخل الذّهن في الفقرات المتعلّقة بالألم بوصفه مقاومة، أو في الحز باعتباره سدا أمام العذاب، وذلك في نوع من تحدّي رعب العذاب والتّهديد بالموت، كشكل للبقاء والالتحام بالوجود.