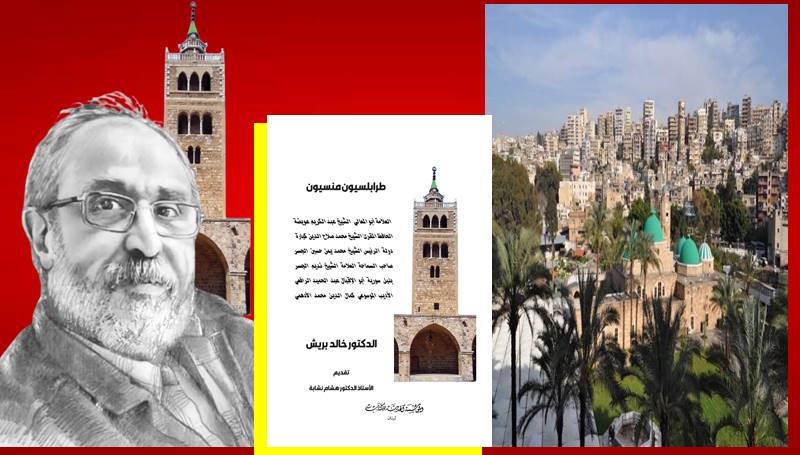

خالد بريش في “طرابلسيون منسيون” ينفض الغبار عن علماء عروس ساحل الشام

السؤال الآن ــ إصدارات

صدر للكاتب والباحث اللبناني خالد بريش مؤلف جديد، بعنوان “طرابلسيون منسيون” الصادر عن “المؤسسة الحديثة للكتاب” ــ لبنان، وقدم له الدكتور هشام نشابة، وللكاتب مجموعة من المؤلفات الأدبية والعلمية ومشاركات في كتب جماعية بالعربية والفرنسية، عمل في الصحافة سابقا وما زال من وقت لآخر يطل على الكتابة الصحفية عبر بعض الصحف الورقية والإلكترونية.

في مقدمة للكاتب معرفا بالكتاب بكونه ابن المدينة أيضا الذي عرف تاريخها وشهد على تطوراتها، عنونها بـ “فَذْلَكة في حُبِّ طرابلس”، يقول: “لقد كان قدر مدينة طرابلس منذ أن فتحها المُسْلِمون، أنْ تُشَكِّل على السَّاحِل الشرقي للبحر المُتوسط حالةً خاصَّةً قائمةً بذاتها من كل النواحي الإنسانية والسياسية والعلمية والثقافية والاقتصادية… وسَطَّرَ رجالاتها أثناء الحروب التي شَهِدَتْها أيام الغَزْو الصليبي بطولات لا يُنْكِرُها إلا جاحدٌ لضوء الشمس. وقد أطلق عليها الرحالة والمُؤَرِّخون ألقابًا كثيرةً، غير أن لقب “عروس ساحل بلاد الشَّام”، هو أكثر ما يليقُ بها، وتستحقه عن جدارة جَمالًا وعِلْمًا وثقافَةً والتزامًا أخْلاقِيًّا وعُرُوبيًّا…

مدينة اشتهرت عبر تاريخها بأنها كانت مدرسةً ودارًا كبيرةً للعلم، ومَوْئِلًا للعُلماءِ والأدباء والشُّعَراء والمُبْدِعين في كلِّ المَجالات، فكانت مدينةً تَتَمَاهَى فيها النُخَبُ المُثقفة، من مُفَكِّرين وشُعراء وأُدباء وسَّاسَة، بِعُلَمائِها رجال الدِّين الفُقَهاء المُعَلِّمين، الحامِلينَ لِشُعْلة المُثُل العُليا ومَكارِم الأخْلاقِ، فغدت بحقٍّ “مَدينة العِلْم والعُلماءِ”، وقد خَرَجَتْ عبر عُلمائها وصُحُفِها ورجالاتها دعوات الإصْلاح في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، فدفع كثيرٌ من رجالاتها ثمنًا باهِظًا من نَفْيٍ وسِجْنٍ ومُضايَقات…

هذا وخرج من هذه المدينة رجالٌ عُلماءٌ أفْذاذٌ، وقُضاةٌ بالحقِّ الذي نزل، ومُرَبُّون مُعَلمون مُسَطِّرون ناقلون للعُلوم والمَعَارِف على أنواعها، يجوبون البلاد من أقصاها إلى أقصاها. وكانت مدارسها ومساجدها، تعيش دائما في حالة صَخَبٍ عِلميٍّ ومَعْرِفيٍّ، وضَجيج حِوارٍ ثقافيٍّ رائعٍ بكلِّ المقاييس، أشبه ما تكون بالبُرْكان المُسْتَعِرَة حُمَمُه ولا يعرف السكون. في الوقت الذي اشتهرت فيه أيضًا بورَّاقيها ودكاكينهم المنتشرة حول مساجدها ومدارسها، وفي السوق الخاصِّ المُسَمَّى باسْمِهِم « سوقُ الوَرَّاقين ». فكانوا مَقْصِد القوافل التي كانت تعبر المدينة. ويُرْوى أن قَوافِل الحُجَّاج المَغَارِبة، كانت تُطيل طريقها في أثناء إيابها من زيارة البيت العتيق، لِتَمُرَّ في طرابلس مدينة العلم والعُلماء والرِّباط والشُّهَداء، وذلك لكي يتبضَّعَ رُكَّابُها من ورَّاقيها المَصَاحِف المُزَخْرَفة، والكتب العلمية المختلفة التي نُسِخَت على الورق الطَّرابُلْسي الشهير، الذي كان يَمْتاز عن غيره من الورق قوةً ومَتانةً ونَوْعِيةً. طبعًا، هذا بالإضافة إلى شِراءِ شَتَّى أنواع الأسلحة، والأقمشة الحريرية، والثياب المُزَرْكَشَة، والصابون الطرابلسي، والعطور على أنواعها، وبالأخَصِّ بَخُّورَة الجَلَّاب الطرابلسية المتميزة طَعْمًا ورائحَةً، وعِطْر المَيْعَة الذي كان سِرًّا طرابلسيا”.

ويوضح الكاتب إنه عندما بدأ بتسطير هذه الصَّفحات عن بعض عُلماء طرابلس الأفْذاذ، “أحْسَسْتُ بألمٍ يَعْتَصِرُني وغُصَّةٍ ممَّا ألَمَّ بهذه المدينة، وكيف أصبح حالها وقد أصابها الخِصَاءُ والتَّصَحُّرُ، بعدما كانت بَحْرًا زاخِرًا بالعُلماءِ الفُقَهَاء المُحَدِّثين المُفَسِّرين الحَفَظَة، وبالأُدباء والشُّعراء المُثقفين الذين لا يُشَقُّ لهم غُبار… وكيف أن عائلاتها كانت تتفاخر فيما بينها بعُلمائها وفُقَهائِها وحفظتها للكتاب الكريم وأدبائها وشعرائها…! إذ قلما وُجِدَت عائلةٌ في هذه المدينة، إلا وكان فيها عالمٌ إن لم يكن أكثر، يتوارثون فيها العِلْمَ والعِمامَة كاهِلًا عن كاهِلٍ. وأنَّ مَجْدَ تلك العائلات ومكانتها الاجتماعية، لم تَصْنَعْه المَناصِبُ والهَرْطَقات السياسية، ولا التجارة والمال، بل صنعه وكَرَّسَه العِلْم والعَمائِمُ البيضاء، التي كانت في سماءِ هذه المدينة كأقْمارٍ تُضِيءُ لياليها، وتُسَطِّرُ صفحات تاريخها، وتبني مُسْتقْبلها ومُسْتقبل أجيالها، مع العلم أن الذين وَهَبَهُمُ الله مالًا من أهلها، كانوا يُسَخِّرون بَعْضَه من أجل الصَّرْف على المدارس وطلبة العلم، ونَسْخِ الكتب العلمية باليد، لِجَعْلِها وَقْفًا على طلاب العلم والقراء في مكتبات المساجد والمدارس، وذلك من قَبْل دُخُول المَطابِع. وبعبارة أُخْرَى، كان مالُ الأغْنياءِ الطرابلسيِّين في خدمة العلم والثقافة بمفهومها الواسع”.

ويتابع: “أفكر في كل ذلك الماضي العريق، وفي الحاضر البائِس الذي تعيشه هذه المدينة على كل المستويات، مُتَأمِّلًا مُتَحَسِّرًا، فأشعر بالمَرارة، وأُرَدِّدُ في قرارة نفسي، قول شاعر العرب لَبيد بن رَبيعَة العامِري (000 ـــ 541 / 000 ـــ 661):

ذهَبَ الذَّينَ يُعاشُ في أكْنافِهِم وبَقيتُ في خَلفٍ كَجِلْدِ الأجْرَبِ

ثم أتساءل عن الأسباب التي حَوَّلَت هذه المدينة الوَلَّادَة المِعْطاءَة عَبْرَ التاريخ فجأةً ومن دون سابق إنذار إلى صحراء قاحِلة…؟ ومن المسؤول عن كل ذلك يا تُرَى…؟ فهل هم السَّادة السَّاسَة، ومَنْ نَصَّبُوا أنفسهم زعماء على طرابلس وأهلها، فأجْهَضُوا كل محاولات الحَمْلِ فيها حتى لا ينبت الحشيش من بعدهم…؟ أم أهلها وسكانها، كونهم تغاضوا وسكتوا، وقبلوا بتَصَرُّفات وحَماقات ساستهم والمسؤُولين على أنواعهم…؟ أم لأن أهلها لم يُحْسِنُوا فتح نوافذهم يومًا على الحَدَاثَة، والدُّخُول في العصر فَفَاتَهُم القِطار، وازْدادوا بالتالي تَقَوْقُعًا عِوَضَ الانْفِتاح…؟ أم هي عملية الانْسِلاخ عن الماضي والتنكُّر له، والتي أصابت أفراد الجيل الجديد من أبناء العائلات الطرابلسية العَريقة، الذين اعْتَبَرَ كثيرٌ منهم أن العلم الدِّيني عَيْبٌ، وأن العمامَة لا تليق بهم وبأوضاعهم الاجتماعية المُسْتَجَدَّة؟! “.

ويشي بإنَّ ما أثار انْتِباهه وهو يقلب صفحات دفاتر الماضي لعُلماء هذه المدينة، “أن أصحاب العمائم فيها، لم تمنعهم عمائمهم يومًا من أن يكونوا شُعراء وأدباء ومُحامين وكُتَّاب صُحُف وعاملين في التجارة، ولم يمنعهم تدينهم أيضًا من التَّمَسُّك بأهداب العُرُوبَة… طبعا من قَبْل أن تَجْتاح أمراضُ الجَهْل والتَّزَمُّت والتَّحَجُّر عقول بعض أهالي هذه المدينة، لتَرْتَع فيها وتلعب كما يَحْلو لها، فيدخلون في مُمَاحَكات تتركز حول القُشور وسَفَاسِف الأمور، مُهْمِلين الأُسُس والأرْكان والفُروض والواجبات… فَتَشَتَّتَ شَمْلُهم، وأصبحوا فِئاتٍ وجماعاتٍ لا تُحْصَى، وكل جماعة تُكَفِّر الأُخْرى وتصفها بالضَّلال والضَّلالة. واختفت بالتالي من قواميسهم عبارات إصلاح المجتمع، وأفكار بناء المُستقبل، والمَسير بالمدينة والوطن والأُمَّة نحو الأفضل. وأصبحت الغَلَبَةُ فيها لمجموعةٍ من الطُروحات البائِسة التي تَشُدُّ بالقاطرة إلى الخلف، من دون أن تقدم جديدًا، لا على المُسْتوى الفِكْري، ولا على المُسْتوى العلمي والثقافي، ولا حتى من أجل مُسْتقبل المدينة وأبنائها والأجيال القادمة”.

ويختم: “بهذه الفَذْلَكة المليئة بالمَرارة، لا يَسَعُني إلا الاعتذار من كل الذين كتبت عنهم، إن كنت قد قَصَّرْتُ في جانبٍ من جوانب حياتهم، وخانَتْني العِبارات والمُفْردات فلم أُوَفِّهِم حَقَّهُم. وأعتذرُ أيضًا من القارئ الكريم، إن وَجَدَ نَقْصًا في مكانٍ ما، أو وجد في عباراتي حُبًّا زائِدًا أشبه بالتعصُّب لطرابلس ورجالاتها… فقد حاولت قدر الإمكان أن أكون مَوْضُوعِيًّا، ولكن كما يقولون في المثل: « الحُبَّ فَضَّاح »، وفي الخِتام أُرَدِّدُ على الأشهاد بملءِ كياني.

رحم الله رحمةً واسعةً كل أولئك الكبار الذين حاولت نَفْضَ الغُبار عن سيرَتهِم وإخراجها للقراء، فقد كانوا عُلماء امتطوا صَهْوَةَ الثُّرَيَّا، فَحَلَّقوا في سماء المَجْد عِلْمًا وأدَبًا وثقافةً وأخلاقًا وقدرًا… فحازوا على محبة واحترام الناس لهم، وخلدهم التاريخ. ويحق لطرابلس الفيحاء أن تفتخر بهم على مر الأيام والعصور، لكونهم علامةً ناصِعَةً على جبينها، وصدق شاعر العرب عندما قال: هَؤُلاء آبائِي فَجِئْنِي بِمِثلِهِم”.

اما الدكتور نشابة فيشير في مقدمته إلى حرص بُناة الحضارة الإسلامية، على تسجيل سِيَرَ أعلامهم لأسبابٍ عديدةٍ، “أولها اهتمامهم منذ أيام الجاهِلِيَّة، أي قبل الإسلام، بالأنساب. ثم بدأت السيرة التاريخية الإسلامية بِجَمْع القُرْآن الكريم. فكان لا بُدَّ من التعريف بِحَفَظَةِ القرآن الكريم ودَرَجَة كل منهم من حيث الثقة والدِّقَّة في الحِفْظِ والرِّوايَة. ثم جاءت فترة جمع الحديث النَّبَوِيِّ الشريف، وكان من رُواةِ الأحاديث الثقة العَدْل، ومنهم صاحب الغَرَض، وبين هؤلاء وأولئك مراتب عديدة. فكان لِزامًا على كَتَبةِ السِّيَرِ أن يَتحرُّوا شَخْصِيَّة كل من ادَّعى أنه سمع حديثًا شريفًا أو رواه عمَّن سَمِعَه، وهذا الجُهْدُ المَبْذول للتعرُّف إلى سِيَرِ الأعلام أدَّى إلى قِيام عِلْمٍ بذاته عُرِفَ بعلم “مُصْطَلَح الحَديث”، وكُتُب السِّيَر، سِيَر الرجال والنساء والمُحَدِّثين والمُحَدِّثات، أصبحت جُزْءًا ذا شأنٍ كَبيرٍ في هذا العلم”.

ويشير الى أن “علم السِّيَر لم يقتصر في الحضارة الإسلامية على ذِكْر سِيَر الحُكَّام وذَوي السُّلْطة، ولا على العُلماء والفُقَهاء وكبار القوم والمُتصَوِّفة وحَسْب، وإنما نراه يتناول أيضًا عامَّة الناس وأصناف البشر حتى أقلَّهُم قيمةً وقَدْرًا، كالمَجانين والصَّعاليك. وعند الحديث عن هؤلاء جميعًا كان أصحاب كُتُب السِّيَر يذكرون أحْداثًا وعاداتٍ وتقاليد، فاسْتَفادَ المُؤَرِّخون من ذلك للتعرُّف على أحوال المُجْتَمعات الإسلامية. وهكذا مَهَّدوا السبيل لِظُهورِ مُؤَسِّس علم التاريخ الاجْتِماعي العَلَّامة عبد الرحمن بن خَلْدُون، صاحب “المُقدِّمَة” الشهيرة لكتابه: “ديوان المُبْتدأ والخَبَر في تاريخ العَربِ والبَرْبَر “.

ويوضح: “أقول كل ما تقدَّم، لأتحدَّث الآن عن كتاب الأستاذ خالد بريش عن المَنْسِيِّين من عُلماء طرابلس، المدينة التي أحَبَّها الأستاذ خالد، وأحَبَّ تُراثَها وعُلماءَها، كما عرف بعض أحْفاد هؤلاء العُلماء، فأراد أن يُوَفِّيهم حقَّهم من الذكر والتذكر، وأن يضيف اسمه الخاص إلى لائحة كَتَبةِ السِّيَر، سِيَر العُلماء والفُقَهاء ممن نَسِيَ الناس أو كادوا. ويستفيد القارئ لكتاب الأستاذ بريش في التَّعَرُّف إلى تُراث طرابلس التي كانت حتى بِداية القرن العشرين الميلادي « مدينة العلم » على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. حتى فاقت طرابلس غيرها من مُدُن بلاد الشام فيما ضمَّته من عُلماء أجلَّاء”.