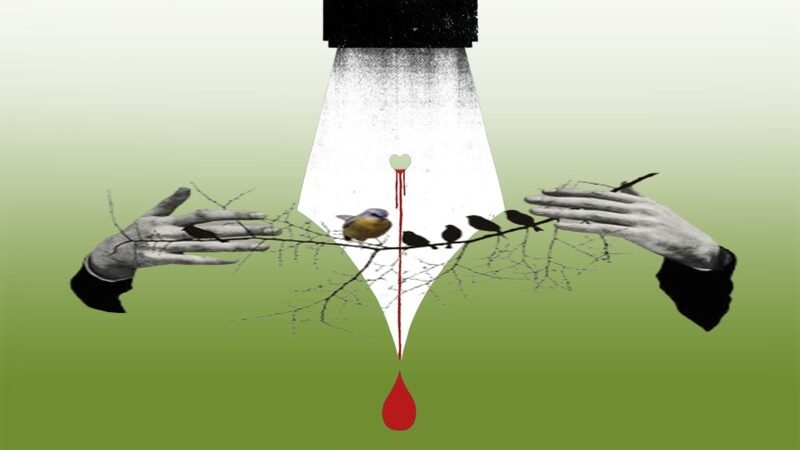

قصة: دموع الحمارة

حسين قاسم

في الزمن الغابر، أي في أواخر الستينيات من القرن الماضي – الذي يُطلِق عليه الكثيرون تسمية “الزمن الجميل” – لم يكن الأمر جميلًا في قريتنا. هذه القرية، التي تشارك أغلب قرى الأرياف اللبنانية في انعدام أبسط المقومات الأساسية من الخدمات المختلفة.

كان والدي يخصص نهار الأحد، أي يوم العطلة المدرسية، لنقل الماء من الينابيع التي تقع في أراضي الضيعة السفلى. كان الوصول إليها يتطلب المرور في أودية شديدة الانحدار ومتعرجة. فتح الأهالي ممرًا بين صخور وادي العين، والذي كان يُطلق عليه “الدرجة”. كانت هناك نتوءات صخرية على جانبي الممر الضيق، في وضعيتين مختلفتين، غير متقابلتين. كان يتطلب من الحمارة، أثناء مرورها، الانحناء يسارًا مقابل النتوء الأول، ثم يميناً مقابل النتوء الثاني. وهذا يتطلب دراية وانتباه من الحمار وصاحبه.

ومع ذلك، لم يحدث ذلك معنا ذات يوم. كنا ننقل الماء بواسطة جِرار فخارية مخصصة لتلك المهمة، وحصل المحظور: انكسرت الجرة. سال الماء المُغمس بالتعب وعرق الجبين، وبدوري، لم أعرف على من يقع اللوم، علىَّ أنا أم على الحمارة. كنت ما زلت يافعًا، وذهني كان مشغولًا بالتعب والجوع والخوف من المدرِّس في اليوم التالي. لم نكن نعرف الألعاب حتى نفكر بها، ولا قضايا الصراع الكوني من قضية فلسطين إلى الرأسمالية والاشتراكية والتحرر قد آن أوانها على مستوى اعمارنا. ولكن، سألت نفسي أين كان ذهن الحمارة عندما لم تنتبه للنتوء الصخري؟ هل كانت مثلنا جائعة وعَطِشى، ولم تبال بما حدث؟

تأبطُ جهة الجرة المكسورة لإحداث توازن مع الجرة السليمة، والحفاظ على الماء. الأمر الإيجابي هو أننا كنا بالقرب من مسكننا. في المنزل، تم توزيع الأدوار بطريقة عفوية ودقيقة. أسرعت والدتي لمساعدتي في إنقاذ الجرة السليمة بفضل حبها الطبيعي للماء. بينما قام والدي بضرب الحمارة بشدة، انتقامًا لخسارة الجرة. فهو المسؤول عن تأمين بديل عنها. لم يكن لديه اهتمام بالماء، فكان هناك من يتولى تأمينه. أما أنا، تقع عليَّ مهمة العودة مرة أخرى إلى الينبوع.

وفي خضم هذه الأحداث، شاهدت للمرة الأولى كيف تبكي الحمارة، وكيف تسقط الدموع بغزارة على خديها. والدي لم يكن يبالي، كان ذهنه مشغولًا بالبحث عن ثمن الجرة البديلة. لم يتوقف عن ضربها حتى أعطت والدتي لوالدي بعض القروش، وهي الأموال التي كانت تخبئها للأيام السوداء.

توقف عن ضرب الحمارة، التي استمرت في البكاء حتى أمنت لها والدتي بعض تبن القمح لتأكل، كي تلملم جروحها. أنا نسيت تعبي بفضل انفراج الوضع من مناحيه المختلفة ، لكن ما زال عليَّ التعامل مع مشهد الحمارة التي تبكي.

بقي عليَّ تكرار المشهد، فشحذت الهمم وعدت مُكرهاً، فليس لدي حول ولا قوة سوى التنفيذ والطاعة. لم تأتِ ساعة التمرد بعد، ولا مكان للرد على العنف الرجعي بالعنف الثوري، ولا مكان البتة للحوار أو التذمر. الحمارة بكت ونحن لم نبكِ، وأتساءل، هل نستمر في مراكمة تجارب فاشلة؟

من ناحية أخرى، ما حدث أثناء تكرار المشهد هو أن الحمارة أدركت مهمتها ونفذتها بدقة متناهية. انحنت ناحية اليسار وناحية اليمين بالتوقيت الدقيق، مثل توقيت ساعة “بيغ بن Big Ben”. لقد اتقنت موقع اليسار وموقع اليمين، ولم يكن لديها أي اهتمام بربط قضايا الصراع الكوني ببعضها البعض، بل كان همها الأساسي هو إيصال الماء أولاً.