عن الاحتفالي الذي يشتعل ولا يحترق

فاتحة الكلام

في الاحتفال والعيد لا وجود لشيء يسمى المستحيل، لأن ما لا نعرفه هو المستحيل، وما لا نقدر عليه هو المستحيل، وبالنسبة للاحتفالبة، فإنه لا وجود لسؤال لا جواب عنه، وكثير من الاجوبة هي أجوبة مؤجلة او مسكوت عنها ولا وجود أيضا لمشكل ليس له حل، والمشكلة الكبيرة تحتاج في حلها لجهد كبير، تماما كما أنه لا وجود لداء ليس له دواء، وفي اكتمال اي شيء، يوجد نقيضه وما يخالفه، ولكل شيء إذا ما تم نقصان، بحسب تعبير ابي البقاء الرندي في رثاء الأندلس، نفس المعنى يعبر عنه بشارة الخوري بصوت فريد الأطرش بقوله ( وهل ينقص البدر إلا حين يكتمل؟) وهل هناك شيء يمكن أن يكتمل؟ خالص شلبي يقول (لا تشتر ما لست في حاجة اليه، لأنك ستبيع غدا ما انت في حاجة إليه). ولا تاسف على ما فاتك ولا تفرح بما أتاك.

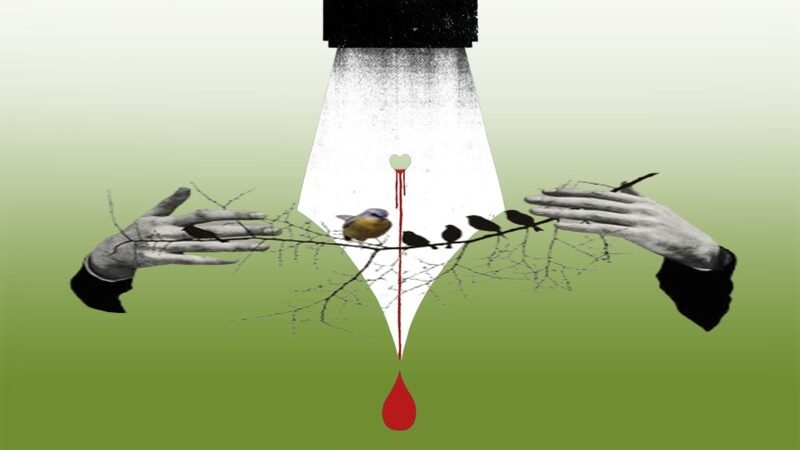

الاحتفال الحي يكون بالجسد الحي والعاقل في المسرح المسرح الحي، والاحتفال لا يكون بلغة واحدة، ولكن بكل لغات هذا الجسد في لحظته العيدية، وقبل هذا، هناك شيء يمكن ان نسميه الاحتفال بالكتابة، والاحتفال بالقراءة، وأن يستمتع الكاتب بالكتابة، وأن ينتشي القارئ طربا بفعل القراءة أيضا.

احتفاليون بلا حدود واحتفالية بلا ضفاف، هو أكبر من مجرد شعار اطىقه الاحتفاليون، وهو بالتاكبد تعبير عن قناعة بأن حرية الاحتفالي لا تحدها الحدود، وأن السفر الاحتفالي ليس له حد ينتهي اليه، لأن الاحتفالية هي الحياة، والحياة هي الفيض وهي التدفق وهي التمدد وهي التعدد وهي التجدد.

الاحتفالي الآتي من الزمن الآتي

عالم المسرح الذي يقيم بداخلي هو عالم المتناقضات، وما يميز هذه المتناقضات هو أنها لا تفترق إلا من أجل أن تلتقي في نفس الطريق، وهي بهذا تعيش بين حدين اثنين هما، حد الاختلاف وحد الائتلاف، وفي مرايا هذا المسرح اجدني أتأمل روحي، وأتأمل عقلي، ولا يهمني ابدا أن أتأمل وجهي، وفي طريق هذا المسرح يسألني سائل من الناس ويقول لي: أنت .. من أنت؟

وأقول له:

أنا هو أنا، ولو لم أكن أنا، لطالبت وناضلت، وقاتلت من أحجل أن أكون أنا، وإنني أنا الكاتب الاحتفالي، يعجبني وببهرني ويسحرني هذا العالم السحري الذي يسكنني، ولكن هذا العالم الذي أسكنه، أو اعبره، لا يعحبني، ولهذا فقد أطلقت في صرخة بحجم الوجود وبسعة التاريخ، ولهذا فقد أعطيت نفسي الحق في أن أرفضه، من غير أن أهرب منه، لأن كلمة الهروب لا وجود لها في معجمي، لأنها ليست كلمة احتفالية، ولقد بحثت دائما، ومازلت، في عوالم هذا المسرح السحرية عن مجرد يوم واحد من الأيام، يوم احتفالي لا يشبه سائر الأيام، والذي قد يكون معتدلا للأبدية، أما هذا اليوم الذي يقع خارج المسرح، فهو عندي مجرد منفى، وأنا فيه غريب ومغترب حتى اشعار آخر ، وأنا فيه مجرد مقيم عابر بدرجة سائح او بدرجة لاجئ.

وأنا الكاتب الاحتفالي، الأتي من الزمن الآتي، قدري المكتوب في اللوح المحفوظ هو أن أكتب وأكتب وأكتب، وأكتب، وأن تتم هذه الكتابة بوحي عقلي وروحي ووجداني، وبوحي الأيام والليالي، وإنني أقول في كتباتي كل الذي ينبغي أن يقال، واكتب كل الذي يج ان يكتب اكتبه وامضي ولا أبالي. ولو انني، لا قدر الله، كنت أبالي بثرثرة بعض الناس وبضجيج هذا العالم، ما كنت كتبت حرفا واحدا له معنى، وأن كل كلام يأتيني من خلفي، ولا ياتيني من امامي لا ألتفت إليه، وعليه، فإنه لا تهمني ولا تغريني ولا تدهشني إلا الأصوات الشعرية والسحرية التي تأتي من اللامكان ومن اللازمان ومن اللا أحد.

وأنا الحكواتي، ما قبل الأخير، كتب علي أن احكي واحكي، بعد أن رحل كل الحكواتيين، ولعل أسوأ شيء أن أسوأ شيء أن تجد نفسك تحكي خارج زمن الحكي، وأن تنتصر للحكي العالم والعاقل والفاهم، ومتى؟ في زمن ضيع نفسه، وضيع اهله، وضيع الكلمة الصادقة والشمس المشىقة، وفي المقابل، فإنه لم يربح إلا الصور وحدها.. الصور الخادعة الكاذبة والمزيفة.

وأنا الفارس الأخير اقول، قدري أن أكون فارسا بلا فرس، وأن أكون محاربا خارج زمن الفرسان وزمن الفروسية.

وأنا الغني بأحلامي وبأوهامي وبفيض إحساسي وبفيض خيالي وبفيض مشاعري، ومن حقي أن أقول لكل الناس أنا الغني لحد الفقر، وانتوالفقير لحد الغنى المطلق.

كلمات قديمة قراءات جديدة

وأنا الكاتب القارئ، في غير زمن الكتابة والقراءة، لدي اليوم كلمات أخرى، قديمة وجديدة ومتجددة، كلمات بحجم روحي وبسعة خيالي، وإنني أريد أن أقرأها لكم ومعكم، وأن أعيد كتابتها، فهل تسمحون؟

يقول سقراط “الحياة حدان، أحدهما الأمل والآخر الأجل، فبالأول بقاؤها وبالثاني فناؤها”.

نعم، الحياة يحدها جدان اثنان، ولكن عشق الحياة ليس له حد، والتفكير في هذه الحياة ليسحد، والاحتفال والعبيد في أيام هذه الحياة ليس لهما حد.

أما يوجين يونسكو، ورغم رؤيته العبثية والعدمية للوجود، فإنه يقول: “الحياة ليست شيئا عظيما، ولكن هل لنا غيرها؟

تلك إذن هي المسألة، وذلك هو سؤالها: هل لنا غير هذا الذي فرض علينا؟

الشاعر الجاهلي زهير ابن أبي سلمى، عندما الثمانين من عمره قال: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا ابا لك يسأم.

لقد كان دقيقا عندما اكد على ما لا يعجبنا، ليس هو الحياة، ولكن هي تكاليفها الباهصة جدا جدا.

إن الحياة أعمار، وهذه الأعمار خطوات، ومن كتبت له وعليه خطوات مشاها، وأن من أعطي أي دور في مسرحية الوجود، فإن عليه أن يلعبه بصدق، وأن لا يقول هذا الدور أصغر مني وأنا أكبر منه، والمهم أن يؤديه بإتقان وبراعة وأمانة حتى آخر نفس، وليتذكر بأن اشرف المثلين هم الذين يموتون على الخشبة، وأن اصدق كل الأشجار هي التي تموت واقفة.

إننا في حياتنا اليومية، نشتم الدنيا ونلعنها، وفي النهاية، نحن لا نملك سوى أن نعشقها، وأن نتشبث بها، وأن نقبل بكل محاسنها ومساوئها، لأنه ليس لنا غيرها، ومن كان مثلي، يملك عالما آخر، فليرحل اليه، وليعلم أنه بالفن يمكن أن نجدد القديم، وبأنه بالخيال يمكن أن نزين القبيح، وأنه بالفن الجاد يمكن أن نعيد تركيب عناصر الوجود تركيبا جديدا، وأن نعيد له سحره الضائع والمضيع.

أما بيرس فنتوقف معه عند كلمة تتعلق بالحياة وبالمرأة والرجل والفضيلة، تقول الكلمة: “الفضيلة ألا يكون في المرأة إغراء وألا تتاح للرجل فرصة”.

وهل هذا شيء ممكن؟ وفي أي كوكب يمكن أن يكون هذا ممكنا؟ وفي أي زمن من الأزمان؟

إن المرأة أنثى، وليس ممكنا للأنثى أن تتخلى عن أنوثتها، وماذا يمكن أن تكون الأنوثة ـ في معناها الحقيقي ـ سوى أنها الغواية والإغراء؟

ثم إن هذا الذي نسميه الرجل، لا يمكن أن يقاوم الإغراء، خصوصا وأن جمال المرأة امتداد لجمال أمها الطبيعة، ومن يقوى على مقاومة جمال الطبيعة، سواء في تمظهراتها الحسية أو المعنوية؟

ولأن الفرص اليوم، تنبت من حولنا كالفطر، فإن القبض على تلك الفضيلة يبقى بعيدا جدا، خصوصا في زمن تغيرت فيه معاني الكلمات، ولم تعد تعني ما كانت تعنيه من قبل، وبهذا يمكن الرجوع إلى المعاجم الجديدة، لنبحث فيها عن كلمة الفضيلة.

في عز الحملة الانتخابية، وفي حمى الصراع والتنافس، سألني مرة أحد المتحزبين المتعصبين عن انتمائي الحزبي فقلت له:

أنامن المغرب، وكان رد فعل الرجل غريبا، فقد ثار في وجهي، وأمطرني بغضبه النضالي، فهل أخطأت لأنني وضعت نفسي في خندق بحجم حزب، ولم اضعها في فضاء بحجم امة؟

وما المانع في ان اكون كائنا حدوده واسعة، وأن جسدي وروحي في وطن بحجم الطبيعة وبحجم الوجود وبحجم التاريخ؟

وإنني بالمناسبة أتوقف عند ما كان يقوله ديغول: “ديغول ليس مع اليمين ولا مع اليسار ولا مع الوسط، إنه فوق”.

نعم، إنه الرئيس الأب، وفي صراع الأخوة وفي خصوماتهم، فإنه لا يمكن لهذا الأب سوى أن يكون فوق الجميع، وأن يكون مع الجميع، وألا يكون ضد أي أحد، وأرى أن المبدع في المجتمع ينبغي أن يكون صوتا لكل الناس، وأن يكون مع القوى الحية والطليعية والحرة في هذا المجتمع، وألا يكون إلا ضد التخلف، وضد الأمية، وضد الفقر، وضد الاستغلال وضد القهر، إنه ضمير الجماعة، ومن واجبه أن يكون صوت الحق وصوت الحقيقة وصوت الجمال وصوت الكمال وصوت التاريخ الآتي ، وبذلك فهو غير قابل لأن يكون فئويا، أو يكون شعوبيا، أو يكون عشائريا، أو يكون قبليا..

أما أبو حيان التوحيدي فيقول الكلمة التالية: “عدل السلطان خير من خصب الزمان”.

نعم، فما معنى أن تمطر الغيمة التي في السماء، إذا كان مردودها الزراعي سيعود إلى هارون الرشيد وحده؟

وماذا يفيد أن يكون الإنتاج وفيرا، ويكون التوزيع سيئا وظالما، ولم يكن اقتسام الخيرات عادلا؟

وفي المغرب سياسة لدعم المسرح، ولكن هذا الدعم، هل يذهب إلى كل التجارب المسرحية والى كل الجهات؟

وأكتفي بهذا التساؤل ولا ازيد، واترك للأيام والاعوام القادمة أن تجيب.

وفي نفس هذا الموضوع يقول أحد الكتاب ما يلي: إن الناس في المجتمعات ينقسمون إلى فئتين: فئة تملك الشهية ولا تملك الطعام، وفئة أخرى لها طعام وفير، ولكن رصيدها في بنك الشهية صفر، وفي نفس هذا المعنى يقول المثل الشعبي (يعطي الله الفول لمن ليست له أضراس) أما من وهبه الله الأسنان والأضراس، فليس أمامه إلا الحصى ليطحنه، وتلك هي المفارقة الغريبة والعجيبة في دنيا الناس والحجارة.

وهذا كاتب آخر قال ( ليت الإنسان يصاب بالصحة، بدلا من المرض) ويمكن أن نضيف (وليت الإنسان يصاب بالغنى بدل أن يصاب بداء الفقر) لأن الغنى ـ في معناه الحقيقي ـ صحة وعافية، وفي المغرب يقول الناس عن الغني بأنه شخص (لا بأس عليه) أما الفقير، فهو شخص مريض وعليل، وعلى وزارات الصحة أن تنتبه إليه، وأن تعالجه من هذا الداء الخبيث..

ويقول محيي الدين بن عربي ( المعرفة إذا لم تتنوع مع الأنفاس لا يعول عليها).

وأعرف، أن هناك في الناس من لا يؤمن بالتعدد ولا بالتنوع، وهناك من يسعى نحو معرفة واحدة، والتي هي معرفته التي لا شريك لها، والتي هي معرفة مسطحة ومساء، معرفة لها بعد واحد أوحد، ولها مرجعية واحدة، ولها مسار واحد، ولها لغة واحدة ومعحن واحد، معرفة يمكن أن ترى بعين واحدة، ومن زاوية واحدة، وأن تكون جامدة وثابتة ومتكررة مهما تبدلت الأحوال وتغيرت، كما أنها لا تتعدد بتعدد العيون التي تراها، ولا تتشكل بأشكال الحالات التي تحل فيها، ولا تتغير مذاقاتها بحسب النفوس والعقول التي تتذوقها، ولا تتنوع مع الأنفاس المتنوعة والمتجددة والحية، وهم يريدونها معرفة صالحة لكل الناس، في كل الأمكنة والأزمنة، وفي كل العصور والدور، وهذا ما يخالف منطق الحق والحقيقة ومنطق الحياة والحيوية ومنطق التاريخ.

وتلك التي نسميها الحقيقة، ماذا يمكن أن تكون، في معناها الحقيقي؟

هل هي نور يضئ، أم إنها نار تحرق؟

وهل هناك كبير فرق بين النور والنار، وبين الاشتعال والاحتراق؟

يقول فريد الدين العطار في ( منطق الطير): (اشتعلت أرواحنا، واشتعلت النار، والفراشة لا تنفر من النار، إنها تعيش مع النار). وهي لا تعشق النار، ولكنها تحب النور لحد الموت احتراقا، وما العمل إذا كان الأصل في النور أنه نار؟

ما نبحث عنه هو نحن

يقول جلال الدين الرومي (يا اخي انت مجرد فكر، وما بقي منك عظام وجلد) الإنسان إذن، هو فكره، وهو مجموع أفكاره، وهو مجموع حالاته ومقاماته، وهو مجموع علاقاته، وهو مجموع تصوراته، ولست أدري كيف يمكن للإنسان أن الإنسان أن يخاف على جلده وعظامه، ولا يخاف على روحه وعلى أفكاره وعلى مبادئه وقيمه؟

وكيف ان هذا الإنسان يسعى باتجاه مسكن الروح، والذي هو الجسد، من غير ان يسعى إلى تغيير الساكن، والذي هو الروح وهو النفس وهو الفكر؟

هذا الإنسان هو سطح ظاهر، وهو ابصا غور بعيد وخفي، والأصل في الحقائق انها ليست قشورا ولكنها جوهر، وفي هذا المعنى يقول جلال الدين الرومي (فأن تطلب اللؤلؤ عليك بالغوص في عمق البحر. فما على الشط غير الزبد).

إن الأصل في الإنسان أنه عمر محدد بحدود، وهذا العمر مسيرة ومسار باتجاه الأصدق والأجمل والأكمل والأنبل الأعلى والأسمى والأبعد، وحتى يتصالح هذا الإنسان مع ذاته ومع عالمه فهو مطالب بأن يمارس فعل التغيير، وان يجد ما ينبغي تجديده، ولكن، ما الذي ينبغي تغييره اولا؟ وهل يعقل ان نكون حالمين وواهمين، وأن نسعى لتغير الوجود وقانون الوجود، ام ان نعدل وجودنا في هذا الوجود، حتى لا نعيش الغربة زالاغتراب المنفى فيه؟

وهذا نفس هذا المعنى يقول جلال الدين الرومي: (بالأمس كنت ذكيا واردت ان اغير العالم واليوم وانا حكيم فساغير نفسي).

والفرق كبير جدا بين أن تكون ذكيا، وان تكون حكيما، وأن تبدأ التغيير من الأساس، والذي يمثله الفرد في المجتمع، ويبقى السؤال، ما الذي يبحث عنه الإنسان في حياته اليومية؟ وهل كل ما نبحث عنه هو شيء غائب بالضرورة؟ ألا يكون حاضرا وقريبا جدا منا ونحن لا ندري، أو لا نريد أن ندري؟

ثم أيضا، هل كل الناس،في دنيا الناس، يبحثون عن شيء واحد اوحد؟

شيء مؤكد ان كل واحد منا يبحث عن شيئه الخاص، وطبيعة ذلك الذي نبحث عنه هو الذي يحدد هويتنا، وهذا ما يجعل مولانا جلال الدين الرومي يقول:

(ان تكن تبحث عن مسكن الروح فأنت روح

وأن تكن تبحث عن قطعة خبز فأنت الخبز)

ومن يبحث عن الخبز وحده هو بالتأكيد كائن خبزي، ومن يبحث عن الإنسان والإنسانية وعن الحياة والحيوية وعن المدينة والمدنية وعن الجمال والجمالية وعن البهجة والفرح هو بالضرورة مخلوق احتفالي وعيدي.

وجوابا على سؤال (أيهما في رأيك أسبق إلى الحقيقة، العالم أم الفنان) والذي طرحه الأستاذ عبد السلام لحبابي في كتاب (عبد الكريم برشيد وخطاب البوح) أقول ما يلي (الفنان طبعا، لأنه الحالم الذي يصنع الأحلام، ولأن كل شيء يبدأ من درجة الحلم، ومن طبيعة هذا الحلم انه اخف وزنا، وانه اسرع من الصوت والضوء).

انني اكتب هذه الكتابة وانا اعرف بأنها ليست كتابتي، وسأكون كاذبا لو قلت بانني قد فكرت في كل كلمة من كلماتها، وفي كل عبارة من عباراتها، وفي كل فكرة من أفكارها، هناك يد خفية تكتب مع يدي، وهناك صوت ياتيني من خارج المكان ومن خارج الزمان، ويقول لي اكتب، ولا أستطيع أن اقول له (ما انا بكاتب).

وعن مسرحية تحمل اسم (سالف لونجة) قلت يوما (هي كتابة مسرحية تنتمي إلي الحقيقة، ولست انا صاحب الحقيقة، ثم ايضا، هي مسرحية تنتمي إلى المطلق والكلي، وكل مافي نسبي ومحدود، من هنا اذن، كانت أطول مني عمرا وأوسع افاقا).

وأن أول من يندهش للكتابة المدهشة، هو كاتبها بكل تاكيد، هكذا يقول الاحتفالي، واول من ينبغي أن يقتنع بها، هو كاتبها ايضا، واول من تلحقه متعتها، وتصيبه لذتها ورعشتها هو كاتبها ايضا.

ولقد سبق وقلت، في أكثر من مناسبة، بأن اكبر الغائبين في النص المسرحي هو كاتبه، لأن المسرحية ليست مقالة اجتماعية او سياسية، وهي في الأصل أصوات شخصيات تعيش حياتها الخاصة، وليست هي صوت الكاتب الغائب، والذي يمكن ان يكون واحدا من الجمهور، لحظة عرض المسرحية، وأن يجري عليه ما يجري على كل الناس في الاحتفال المسرحي.

ولقد سبق وشبهت هذا الكاتب بالخياط، وقلت، بأن ما يخيطه الخياط ليس هو شخص الخياط، بأنه لا احد يرتدي الخياط مع ما يخيطه هذا الخياط.

لهذه الكتابة الأحتفالية اذن روح، ولها وجدان ولها ذاكرة، ولها خيال، وخلف هذا الروح، بكل محمولاته،سر، وداخلها ايضا سحر، وبين سطورها غموض يتحدى العقول، وهذا الجانب السري فيها هو الذيةأعطاها حياتها وحيويتها، واعطاها سحرها، وبغير هذا الجانب الغامض فيها، ما كان ممكنا لهذه الاحتفالية ان تحيا، وان تملأ الدنيا وان تشغل الناس، وان يستمر مفعزل هذا السحر في النفوس والعقول والأرواح كل هذا الزمن) وردت هذه الكلمة في كتاب للكاتب العراقي عبد الرزاق الربيعي والذي أعطاه اسم (الحكواتي الأخير عبد الكريم برشيد).

Visited 16 times, 1 visit(s) today