الاحفتالية والاحتفاليون.. أيهما الأسبق والأصدق؟

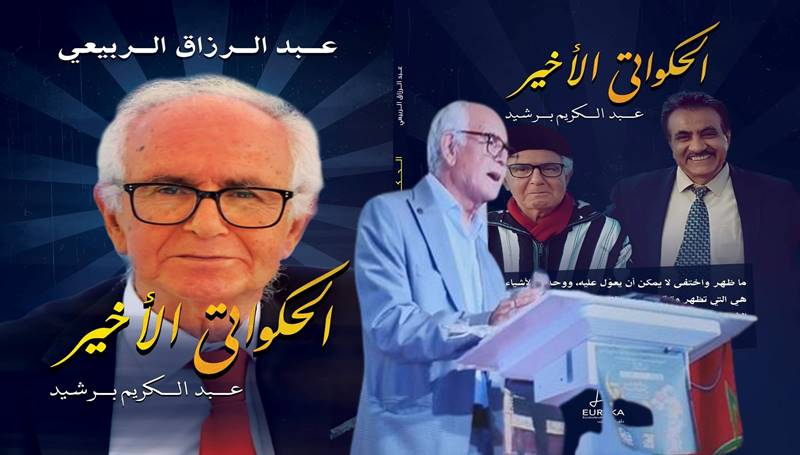

د. عبد الكريم برشيد

فاتحة الكلام

أنا الكاتب الحالم والمفكر والمسافر والمتخيل، داخل نفسي أولا، وخارجها ثانيا، أتساءل دائما أمام مرايا نفسي وروحي وأقول:

ما هي طبيعة علاقتي بالقلم وبالورق وباللوح وبالدواة وبرفاقي الكتاب والقراء؟

هي بالتاكيد علاقة عشق قديمة جدا، وفي فعل العشق لا شيء أنبل وأجمل وأصدق من الصدق، وإنني أكتب حتى أراني أكتب، وأقول هذا الكاتب أعرفه، وأنه قد يكون أنا، أو أن به أشياء قليلة أو كثيرة مني أنا، ولكن، ولأن فعل الكتابة وحده لا يكفي، فقد يحدث في مرات كثيرة أن أستعير جبة الحكواتي، وأجد نفسي، من حيث أدري أو لا أدري، أحكي حكايتي وحكاية كل أصحابي ورفاقي الاحتفاليين مع هذه الاحتفالية، والتي أسعدتنا قليلا، وأتعبتنا كثيرا، وأدخلتنا في متاهات لم نخترها، ولولا هذه المتاهة الجميلة، فهل كنا نصل اليوم لأن نعرف الطريق إلينا، وأن نقترب أكثر من جنة الحقيقة، وذلك في جحيم هذا العالم الكاذب والمزيف.

وبوحي هذه الاحتفالية، كتبت، أو انكتبت، لست ادري، وامتثالا لأمرها ووحيها قلت كلاما كثيرا، ونطقت وتكلمت، وأبدعت، وفكرت، وتخيلت، واقترحت، وسافرت في كل الاتجاهات، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وكانت أصدق وأغرب وأعجب وأخطر كل رحلاتي هي التي قمت بها داخل خيالي، والتي كنت فيها شاهدا ومشاهدا، ولقد رأيت في يقظتي ومنامي حلما، وكان ذلك الحلم أكبر من ليلة واحدة أو من ليلتين، ومن حسن حظي أنني لم أكن هذا الحلم وحدي، وقد معي ثلة من الحالمين ومن العاشقين ومن المسافرين ومن الصوفيين، ولعل أهم ما ميز هذا الحلم هو أنه كان حلما جماعيا، وأنه قد تم باعين مفتوحة وبوعي عقي يقظ، ولم حلم الليل الذي يمحوه ضوء النهار، ولقد كان في رحابته والساعه وامتداداته بعمق الوجود وبسعة الحياة وبعمق التاريخ، ولقد خاطبت – خاطبنا في هذا الحلم العقول الحالمة، وخاطبنا الأرواح الحية، وخاطبنا النفوس أولا، ولقد كان حلمي – حلمنا هذا غامضا ومبهما في بداية الأمر، وهذا شيء طبيعي، ولكنه أخذ يتضح شيئا فشيئا مع توالي الأيام والأعوام، ولقد اقترحت – اقترحنا على الناس من أهلنا وصحبنا فنا جديدا مركبا، يليق بهذا العالم المركب والمعقد، وقبله اقترحت – اقترحنا فكرة، مجرد فكرة صغيرة، واختزلنا هذه الفكرة في كلمة احدة، وكانت هذه الكلمة هي الاحتفالية، وظلت تلك الفكرة تتناسل وتتسع، ساعة بعد أخرى ويوما بعد يوم، وأصبحت لها ظلال ملونة، وحتى خرجت من رحمها أفكار أخرى كثيرة جدا، وحتى أصبحت تلك الفكرة الصغيرة والمحدودة بحجم فكر كبير، أو بحجم مشروع فكري، مشروع مجتمعي وإنساني بحجم المجتمع الإنساني.

الاحتفالية والاحتفاليون.. المؤسسة والمؤسسون

وأنا الاحتفالي، العاشق للعيدية الصادقة، سبق وقلت وكتبت أيضا، وفي أكثر من مناسبة واحدة، وفي أكثر من صحيفة وفي أكثر من مجلة وفي أكثر من كتاب، بأنه لا وجود للاحتفالية إلا بوجود الاحتفاليين، وهم الأسبق كل تأكيد، وهم صناع هذه الاحتفالية، وهم مبدعوها، وهم الحالمون فيها وبها، وعليه، فمن الغباء أن نطرح ذلك السؤال العبثي القديم، وذلك بخصوص أيهما أسبق، الدجاجة أم البيضة، وأن نقول مع بعض القائلين، أيهما أوجد الآخر، الاحتفالية اوجدت الاحتفاليين، أم أن الاحتفاليين المؤسسين هم الذين أوجدوا هذه الاحتفالية، وهم الذين أوقدوا شعلتها، وهم الذين صانوها من الانطفاء ومن الاطفايين العبثيين، ولكن، ومن المؤكد، أنه في البدء كانت الرؤية الاحتفالية الخام، وكان الإحساس الاحتفالي بالوجود، وكان الذوق الاحتفالي، وكان الزمن الاحتفالي، وكان الفضاء الاحتفالي، وكان المناخ الاحتفالي، وهل هناك فكرة من الأفكار يمكن أن تنبت، وأن تينع تزهر خارج تربتها، وخارج ارضها وسمائها وخارج خارج غلافها الجوي.

في البدء الاحتفالية إذن، كانت هذه الاحتفالية مجرد روح بلا أجساد، وكانت فكرة بلا مفكرين، وكانت طريقا بلا سائرين وبلا مسافرين، حتى جاءت كوكبة كبيرة من الاحتفاليين المؤسسين والمناضلين والمفكرين والمبدعين والمشاغبين والمشاكسين والخلاقين والمؤمنين بالحياة وبالجمال وبالفرح وبالحق في الفرح، ومن خلال هذه الأسماء الأسماء المؤسسة أصبح لهذه الاحتفالية طول وعرض وعمق وشكل ولون، وأصبح لها صوت وصدى، وأصبحت لها أضواء وظلال، وأصبح لها فعل وردود فعل كثيرة جدا.

ولأن هذه الاحتفالية ليست شبحا في عالم الأشباح، فقد تجسدنت في أجساد إنسانية حية، وتشخصنت في أشخاص وشخصيات لها حضور، ولها فعل وفاعلية، ولها طاقتها الإيجابية المحركة ولقد تقدمت هذه الاحتفالية، للواقع والتاريخ ولكل الناس، وهي في أسماء كتاب ومؤلفين وفي أسماء مخرجين وفي أسماء ممثلين وممثلات وفي أسماء نقاد وباحثين وفي أسماء منظرين ومؤرخين، وكانت بإبداع مبدعين، وكانت أفكار مفكرين، وكانت اقتراحات مقترحين.

والأصل في هذه الاحتفالية إذن، هو أنها مجرد فكرة، وما أكثر الأفكار التي تولد وتموت في لحظتها، من غير أن تكون لها حياة، ومن غير أن يكون يكون لها إشعاع أو يكون لها امتداد في العقول وفي النفوس وفي الجغرافيا وفي التاريخ، ونعرف إن كل فكرة، كيفما كان حجمها وعمقها، وكيفما كانت خطورتها، فإنه لا يمكن أن تعيش وتحيا، بدون وجود مؤمنين وكافرين بها، وبدون وجود مصدقين ومكذبين لها، وبدون محاورين ومجادلين لها، ولهذا فإن هذه الفكرة الاحتفالية قد عاشت في النفوس وفي العقول وفي الأرواح قبل أن يكون بإمكانها أن تعيش في التاريخ، وأن تسافر في كل الاتجاهات انا الكاتب الحالم، علاقتي بالقلم والورق والدواة علاقة عشق قديمة جدا، ولكن، ولأن فعل الكتابة وحده لا يكفي، فقد يحدث في مرات كثيرة ان استعير جبة الحكواتي، واجد نفسي، من حيث ادري او لا أدري، احكي حكايتي وحكاية كل اصحابي ورفاقي الاحتفاليين مع هذه الاحتفالية، والتي اسعدتنا قليلا، و اتعبتنا كثيرا، وأدخلتنا في متاهات لم نخترها، وبوحي هذه الاحتفالية كتبت، أو انكتبت، لست أدري، وامتثالا لأمرها قلت كلاما كثيرا، ونطقت وتكلمت، وأبدعت، وفكرت، وتخيلت، واقترحت، وسافرت في كل الاتجاهات، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وكانت أصدق وأغرب وأعجب وأخطر كل رحلاتي هي التي قمت بها داخل خيالي، ولقد رأيت في يقظتي حلما، وكان هذا الحلم أكبر من ليلة واحدة أو من ليلتين، لقد كان بعمق الوجود وبسعة الحياة وبعمق التاريخ، ولقد خاطبت في هذا الحلم العقول، وخاطبت الأرواح، وخاطبت النفوس أولا، ولقد كان حلمي هذا غامضا ومبهما في بداية الأمر، ولكنه أخذ يتضح شيئا فشيئا مع توالي الأيام والأعوام، ولقد اقترحت على الناس فنا مركبا، يليق بهذا العالم المركب والمعقد، وقبله اقترحت فكرة، مجرد فكرة صغيرة، واختزلت هذه الفكرة في كلمة احدة، وكانت هذه الكلمة هي الاحتفالية، وظلت تلك الفكرة تتناسل وتتسع وأصبحت لها ظلال ملونة، ولقد خرج من رحمها أفكار أخرى كثيرة جدا، حتى أصبحت هذه الفكرة الصغيرة بحجم فكر كبير، أو بحجم مشروع فكري،

وقد يكون من حقنا أن نقول اليوم، بأن هذه الاحتفالية، في عمرها الجديد والمتجدد هذا، أصبحنا لا تحتاجنا اليوم، كما كانت تحتاجنا بالأمس وقبل الأمس، وذلك عندما كانت تبحث لها ـ فقط ـ عن موطئ قدم على الأرض، وعن امتداد مكاني وزمني تمتد فيه وتحيا بداخله، ومن المؤكد، فإننا نحن الاحتفاليين الذين أصبحنا في حاجة إليها، وذلك باعتبارها عنوانا علينا، وباعتبارها فلسفة للتنوير العقلي، وباعتبارها دعوة للحضور في زمن الغياب والتغييب، وباعتبارها دعوة للتلاقي في زمن الافتراق، وباعتبارها نورا وضياء في زمن الاحتراق، وباعتبارها ايضا دعوة للكلام والكتابة في زمن المصورين وزمن الصورة، وباعتبارها دعوة صادقة للإبداع في زمن الإتباع، ولسنا وحدنا من أصبح في حاجة إلى هذه الاحتفالية، من أجل البحث عن لحظة فرح، وذلك في فضلء أيام خالية من البهجة ومن الفرح ومن العيد والتعييد.

وهذه الاحتفالية هي اليوم، وبفضل كل الذين فكروا فيها، وكل الذين أبدعوا إبداعاتهم الصادقة بوحيها، وبفضل كل الذين صبروا وصمدوا في خندقها، فإن هذه الاحتفالية، ولحد هذا اليوم موجودة وكائنة وحاضرة وفاعلة ومتفاعلة، ومازال لها حضور مادي ورمزي يشير إليها، وهي في هذا الحضور تدل بنفسها على نقسها، ولكن، في تلك البدايات الصعبة والشاقة ( القديمة) لم يكن الأمر كذلك، وكانت بحاجة إلى مجاهدين وإلى مفكرين صادقين، وإلى مبدعين خلاقين، وإلى سياسيين وإلى محامين يترافعون عن حقها في الوجود وفي الحياة وفي الحضور وفي الاختلاف، وإلى هذه الاحتفالية البوم، وإلى كل أهلها الصادقين والمناضلين أقول ما يلي:

كل عام وأنتم والتفكير الاحتفالي والإبداع الاحتفالي بالف خير وكل عام وروح التعييد الاحتفالي في تجدد وي تمدد وفي تعدد ومن هو الاحتفالي؟

ويبقى السؤال، من هو الاحتفالي؟

وجوابا على هذا السؤال أو التساؤل يقول شخص الكاتب الرحالة في كتاب (الرحلة البرشيدية) ما يلي:

(هو رجل من الناس، ليس من بني الجن ولا من بني الشياطين، رجل من بني الإنسان)

هو التأكيد، مرة أخرى على إنسانية هذا الإنسان الاجتماعي والمدني ، وعلى أن الإنسانية في معناها الحقيقي درجة عالية وسامية في الوجود، وعلى أنها الوجود الخام مضاف إليه المكتسب الثقافي والجمالي والأخلاقي، وهو بهذا سلسة أعمار، يتبع بعضها البعض، سيرا باتجاه الأعلى والأسمى والأرقى فكريا وجماليا واخلاقيا، ولقد كان ممكنا لهذا الاحتفالي أن يموت في بداية الطريق، أو أن ينهزم في بداية الممعركة، وأن يرفع الراية البيضاء، وان ينسحب إلى الخلف، ولكنه لم يفعل ذلك، وظل مؤمنا بالقيم الجميلة ونبيلة التي اختارها واختارته، وظل يعيد الفعل السيزيفي بشكل متجدد

ومعروف أن هذا الاحتفالي قد أدرك هذا العمر من حياته (بعد نضال مرير مع الأيام والليالي، ومع التماسيح والأشباح، ومع الكائنات الحقيقية والخرافية).

وهذا الاحتفالي مكتوب اسمه اليوم في سجلات التاريخ (بخط مغربي جميل على جبته المغربية، وقبل هذا هو مكتوب على جبهته، ومكتوب في السماء في اللوح المحفوظ، ومكتوب في ضمير الزمن).

والبدء كان من وطن يسمى المغرب، وكان من فترة حرجة وصعبة في التاريخ الحديث، ولقد علمته المقاومة أن يكون مقاوما شرسا، وأن يدافع عن فكره في زمن صراع الأفكار وصراع الايديولوجيات وصداع المدارس الفكرية وصداع الحساسيات الجمالية، وعن هذا المناضل الوجودي والحضارة يقول الاحتفالي في كناب (الرحلة البرشيدية) ما يلي:

(وستعرفون أنه رجل ينتمي إلى وطن من الأوطان، وأن هذا الوطن تسهر فيه الشمس مساء كل يوم، وأنها ـ يوما بعد يوم، وشهرا بعد شهر، وعاما بعد عام، وقرنا بعد قرن ـ تبقى به حتى مطلع الفجر، ولهذا فقد سمينا هذا الوطن باسم المغرب، ولأنه بعيد جدا، فقد سميناه المغرب الأقصى) وهو الأقصى بكل تأكيد، ولكنه ليس الأقسى إلا على الظالمين وعلى المخادعين وعلى المزيفين وعلى أعداء البهجة والفرح.

وهذا الاحتفالي، المفكر والكاتب والمبدع (ينتمي أيضا إلى كوكب كبير وخطير يسمى الأرض، وستعرفون إن شاء الله أنه يتحدث اللغة العربية مثلكم، وأنه بهذه اللغة يحيا ويعيش، وأنه يحلم بها، ويفكر بها، وبأنه قد كتب بها أجمل ما كتب، وأصدق ما كتب، وأنه قد رسم بها شخصيات من الواقع ومن التاريخ ومن الأسطورة ومن الحكايات ومن الخرافات ومن العوالم الخيالية الممكنة الوجود، وأنه ينوي ـ بعد نهاية الرحلة ـ أن يلقى الله بها).

هذا الاحتفالي له هواية واحدة، هي أم كل الهوايات (وهذه الهواية هي المسرح، وستعرفون أن هذا المسرح هو كل الوجود، وهو كل الدنيا، وهو كل التاريخ، والمسرح عنده هو اللعب الجاد، وهو الضحك الباكي، وهو المأساة الضاحكة، وهو كل عالمه اللامحدود، وستعرفون أنه يمتهن أم الصناعات، وأن هذه الصناعة الأم هي الحكي والمحاكاة، وهي الاحتفال والفرح، وهي الحلم والسفر، وستعلمون أن هذا الحاكي المحاكي هو مواطن بسيط، مثلي ومثلكم ومثل كل الناس البسطاء، ولكن ما قام به، وما يقوم به، من فعل مركب ودقيق ومعقد وعجيب ليس بسيطا أبدا)

و(مصيبة) هذا الكائن الاحتفالي هو أنه ( كائن عاقل، وأنه ( يقترف ) التفكير جهرا وعلانية وفي واضحة النهار، ويمارس التفكير في زمن التكفير، ومصيبته أيضا أنه يدعو للعيد في الزمن المأتمي والجنائزي، وأنه يدعو للتجديد في الزمن الساكن والمحنط) وذلك الزمن الماتمي، بكل حرسه وعسسه وترسانته، في صراعه مع الزمن الاحتفالي، لم يستطع أن يثني الاحتفاليين عن الإيمان بالحق في العيد والتعييد.

من يحتفل، ومن من حقه أن يحتفل؟

ويبقى أن نعبر إلى السؤال الموالي، والذي هو: هل كل الناس من (حقهم) أن يحتفلوا؟

وجوابا على هذا السؤال أو التساؤل يمكن أن نقرأ في (بيان النضال الاحتفالي) والذي هو أحد البيانات المؤسسة لكتاب ( البيانات الجديدة للاحتفالية المتجددة) والذي جاء فيه ما يلي:

(إن الأصل في الاحتفال أنه جزاء، وذلك لأن من حق الأحياء ومن حق المجتهدين ومن حق الناجحين ومن حق العاملين أن يحتفلوا، أما الأموات، فلا تجوز إلا الرحمة على أرواحهم، وأما الغائبون والنائمون والهاربون والمختبئون والانهزاميون والقاعدون، بأي شيء يحتفلون؟ ولعل هذا ما يبرر أن دعاة الكسل العقلي هم أول من حارب التنظير الاحتفالي، ولقد كانوا أول من خاصم هذه الاحتفالية المؤسسة والمجددة، وأول من خاصم فيها جهادها واجتهادها، ومن الطبيعي أن يخاصم العدميون الوجود وأهله، وأن يحارب الظلاميون النور وأحبابه، وان يتضايق الكسالى من المجتهدين).

وهذا الاحتفالي المحتفل، وكما يراه د محمد الوادي هو:

(مقاوم شرس وقلم عز نظيره، وإيمان راسخ بالاحتفالية وفلسفتها وفكرها. في هذا الإيمان والإصرار والتحدي قوة الاحتفالية وحياتها التي تتجدد باستمرار. أن يحللوا الاحتفالية أو يحرمونها لا فرق، فهي لا تحتاج الى مفتين وبائعي صكوك الغفران. لقد احتاروا في أمر الاحتفالية وفي عنادها، وكلما ازداد عدد أعدائها ازدادت قوة وانتشارا).

وعن هذه الاحتفالية المشاغبة والمشاكسة يقول د. يوسف الريحاني (مسار الاحتفالية هو بمثابة ربوة مشرعة على الزمن؛ولن يمكننا ابدا الفكاك من فخاخها.. مهما بدا لنا أن المسرح العربي اليوم هو في تطور وتحول..لماذا؟ لأن أسئلة الاحتفالية كانت صناعة انعطافة تاريخية حدثت اثر اصطدامنا بالتحديث؛فكانت جسرا يربط الحلقة المفرغة لصور الانحطاط بتاريخ العلم الحديث.. رضوان احدادو أو عبد الكريم برشيد، محمد الكغاط وحسن المنيعي، عبد الله شقرون أو أحمد الطيب العلج أو العميد الرائع الطيب الصديقي… القاسم المشترك بينهم أنهم عاشوا اللحظة التاريخية التي التبس فيها الماضي بالحاضر. الذات بالآخر، مما جعل منهم صيرورات تعمل فينا في صمت، وتحفر في أجسادنا دمنا وآثارا يصعب على رياح الزمن أن تمحوها).

ولقد افترض البعض أن هذه الاحتفالية يمكن أن تموت بدون مقدمات وبدون مبررات، وأن تنتهي من غير أن تبدأ، وأن تموت من غير أن تحيا حياتها كاملة وغير منقوصة، وماذا يقول د يوسف الريحاني عن موت هذه الاحتفالية المزعوم؟

يقول (هناك فرق بين الموت، بشكل طبيعي وببن القتل، وذلك باعتباره فعلا وحشيا ضد الطبيعة وضد الإنسانية وضد المدنية وضد الحق في الوجود والحق في الحياة، وهذا ما يمكن أن نجده في مسرحية هملت لشكسبير، حيث الأب المقتول يعود وهو في هيئة شبح، ونفس الصورة نجدها في مسرحية اوديب ملكا لسوفكليس، حيث شبح الأب الملك المقتول يعود بعد موته، ولكن هذه المرة، على هيئة طاعون قاتل ومدمر وهذا ما التفت اليه د. يوسف الريحاني عندما قال (عندما نؤبن شيئا، ونعلن موته، فنحن بذلك نكون قد رسخناه كاصل ناظم، ثم جعلنا من أنفسنا نحن الذين قتلناه مجرد حركة دائرية حول رفاته؛ بحيث نكرر في كل دورة أسئلة هذا الذي قتلناه. الموت هو الفعل الحقيقي، ولا يموت سوى العظماء، اما الحياة فمجرد زيف ورد الفعل ليس إلا..مجرد مقاومة يايسة ولا جدوى منا لفكرة الموت).

أن من نعلن موته، بشكل اعتباطي وتعسفي، لا نقتله بالتأكيد، وبالعكس. فاننا نقر، من حيث ندري أو لا ندري، بأنه كان حيا وموجودا بيننا، وبأنه لحد الآن مازال حيا في ضمائرنا وفي لغتنا، وأن جوده مازال مستمرا ومتواصلا في عقولنا وفي مخيلتنا وفي معجمنا وفي أسئلتنا.

إن ما يجمع الاحتفاليين، فيما ببنهم، هي أشياء كثيرة بلا شك، من بينها الثقة في النفس، والإيمان بالأتي الممكن، وهو غناهم الداخلي، وهو شحنة الطاقة الإيجابية الموجودة في نفوسعم وعقولهم وارواحهم، وهو حسهم النقدي، وهو واقعيتهم الشعرية، وهو رؤيتهم الإنسانية الشاملة، وهو مخالفتهم للمتغيرات الموسمية العابرة، وهو الثبات على الثوابت الفكرية والجمالية والاخلاقية الدائمة والمتجددة، وهو انحيازهم إلى الإنسان، وذلك في مقابل الانحياز إلى القبيلة والعشيرة والى الحزب والى الحلف، وهو تاكيدهم على الحرية في مقابل الجبرية، وتاكيدهم على الإبداع في مقابل الاتباع، وعلى الإنسان في مقابل الوحش، وعلى المدينة في مقابل الغاب، وعلى الكونية في مقابل الوطنية والقومية، وعلى الحقيقة في مقابل الواقع، وعلى فعل التكلم والكتابة بدل فعل التفرج السلبي على الصور المتحركة.

وما يميزها أيضا، هو أنهم كائنات إنسانية ومدنية وديقراطية حرة ومستقلة، وهم أجساد وأرواح وعقول ونفوس تؤمن بالحوار وبالجدل العلمي وبالاختلاف الفكري، وتؤمن أيضا بالحق في الاختلاف في كل مجالات الحياة اليومية، وهذا الاحتفالي فارس دنكشوتي، وهو كائن سيزيفي يسعى باتجاه الأعلى والأسمى والأبعد والأصدق والأجمل والأنبل والأكمل.

Visited 5 times, 1 visit(s) today