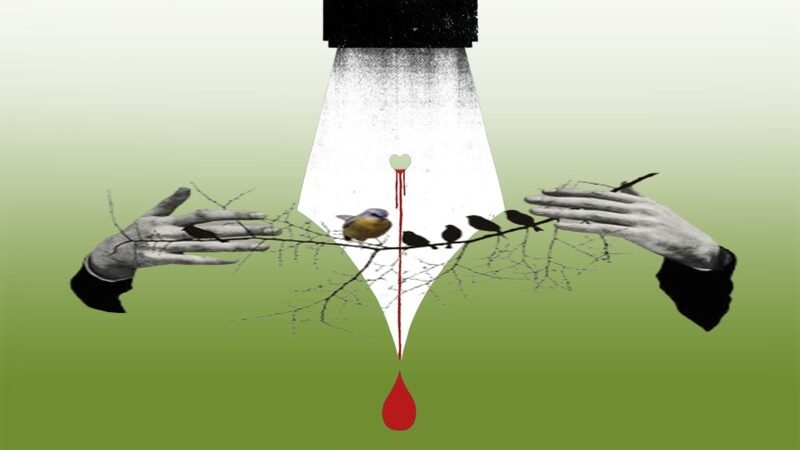

مقاربة منهجية لنظرية ما بعد الكولونيالية

لحسن حمامة*

برزت الدراسات ما بعد الكولونيالية في سياق مرحلة النظرية ما بعد الحداثية، والنظرية ما بعد البنيوية، بعد أن تمت إعادة النظر في الحداثة التي منحت العقل الأوروبي كامل السلطة. فمنذ أن أعلى ديكارت من قيمة العقل، وتحققت القطيعة مع الفكر الأرسطي، وإعلان بارديغم جديد، لم يعد العالم ينظر إليه كما مضى. ساد فكر عقلاني، محولا الغرب إلى مركز- مركزية أوروبية- في سياق ما سمي بالتنوير، الذي بقدر ما قدم حداثة أعلت من مكانة العقل في كل مجالات المعرفة، فقد استبطن في داخله نزعة شوفينية استعلائية على الأمم غير الغربية. هذا التفوق التنويري دفع الغرب إلى تجاهل المجتمعات غير الغربية وخصوصياتها الثقافية، بل حتى نظم الحكم فيها.

ولئن أسهم عصر الأنوار في إحداث ثورة فعلية في مجال التقدم البشري في المجالات العلمية والمعرفية وفي مجالات الحق الإنساني، فإنه مع ذلك مهد الطريق لممارسات كانت لها آثار ضارة على الوضع البشري، حيث انقسم العالم إلى مركز وهامش: عالم تسوده العقلانية و الحضارة، وعالم تحكمه اللا عقلانية والتخلف. قاد هذا التقسيم إلى نشأة نزعة إمبريالية/كولونيالية بررت تدخلها العسكري والاقتصادي في المجتمعات المتخلفة باسم التنوير و تحت غطاء التحضر.

إذا كان المشروع الكبير للتنوير قد فشل، فربما ليس العقل في هذه القضية سوى كبش فداء، ولكن يجب البحث عن المتهمين الفعليين المسؤولين عن هذه الوحشية والانحرافات في تاريخ المجتمعات الغربية وكذا المسؤولين “المجردين”، أي الخطابات التبسيطية و الكاريكاتورية التي جعلت من العقل أو الرغبة في التحرر التي تركها عصر الأنوار خطابا بسيطا “إمبرياليا” مطلقيا ينكر كل مكون حساس أو غير عقلاني للإنسانية و بهدف سحق الاختلافات. هكذا أنتج التنوير خطابا أيديولوجيا أوقع العديد من المفكرين الغربيين في شراك نزعة استعلائية، وأشرع الباب أمام نزعة كولونيالية ستنسف الفلسفة الحقيقية للعقلانية.

يبدو أن ما بعد الحداثة، من حيث هي عصر التعددية، ونقد المقولات الحداثية من مثل المركزية الإنسانية، والذاتية، والعقلانية، والعلموية، ونقض لإدعاءات المركزية الأوروبية، قد رأت في خطاب عصر الأنوار خطابا استبداديا مغلفا بالعقلانية. فعلى الرغم من أن بعض المفكرين والأدباء من أمثال ديدرو وفولتير قد تبنوا الموقف العقلاني لمجرد أن العقل هو الملكة الوحيدة التي تسمح للإنسان بمقاومة الاستبداد سواء كان سياسيا أو إبستمولوجيا، فإن البعض قد جعل منه تعلة للتدخل في مجتمعات ذات خصوصيات مختلفة. هكذا سعت ما بعد الحداثة، باعتبارها نقدا وتقويضا لمركزية العقل الأوروبي إلى التشكيك في تلك الادعاءات وفي كل ما أنتجته الحداثة. لكن إذا كانت ما بعد الحداثة قد ظهرت مع نيتشه، فإن الذي منح هذا المفهوم ميزة التداول العمومي، وجعل منه خطابا عالميا كان هو فرنسوا ليوتار. هكذا جاءت ما بعد الحداثة بالتعددية لضرب المركزية.

من هنا تأتي ما بعد الكولونيالية بما هي نزعة ما بعد حداثية، ومن حيث كونها دراسة أكاديمية للإرث الثقافي الكولونيالي والإمبريالي، لتركز على النتائج البشرية المترتبة عن حكم واستغلال المجتمعات المستعمرة وأراضيها. وهي تحليل نظري نقدي لتاريخ، وثقافة، وأدب، و خطاب السلطة الإمبريالية الأوروبية. وعلى الرغم من أن مصطلح ما بعد الكولونيالية مصطلح إشكالي، فإنه يتخذ عموما ليحيل على الأزمات السوسيواقتصادية والثقافية التي تسببت فيها النزعة الكولونيالية.

في هذا السياق، يعتبر كتاب نظرية ما بعد الكولونيالية مدخلا نموذجيا ومستفزا في حقل الدراسات ما بعد الكولونيالية. إذ تقوم ليلى غاندي بمسح شامل للدراسات ما بعد الكولونيالية، راسمة بذلك مخططا للترابطات بين هذه النظرية ما بعد الكولونيالية وما بعد البنيوية وما بعد الحداثة، والماركسية والنسوية. كما تقوم بتقييم مساهمة كبار المنظرين الرئيسيين مثل إدوارد سعيد، وغايتري سبيفاك، وهومي بابا، وتسلط الضوء على العلاقة ما بعد الكولونيالية مع المفكرين الأوائل مثل فرانز فانون والمهاتما غاندي.

هذا الكتاب يأتي في سياق نقاش أكثر رصانة للنظرية ما بعد الكولونيالية قاده رهط من النقاد. على أن تميز ليلى غاندي يكمن في كونه وفر دراسة شاملة غير مسبوقة من خلال موضعة هذه النظرية داخل التبادل العدائي بين ما بعد الكولونيالية ما بعد البينوية وما بعد الكولونيالية الماركسية. كما أن الدقة التي بها تضع ليلى الميراث الفكري للنظرية ما بعد الكولونيالية في المشهد تخول لها إبراز مستوى عال من التعقيد المفاهيمي وفي الوقت نفسه تبعدها من الغموض وعدم الجدية التي عادة ما تصاحب هذا النوع من العروض التنظيرية.

لرسم خريطة الميراث الفكري للنظرية ما بعد الكولونيالية، تقتفي ليلى غاندي أثر شخصيتين تاريخيتين كان لهما دور فاعل وفعال في هذه النظرية: فرانز فانون، والمهاتما غاندي اللذان أسهما كثيرا في المشروع التنويري المناهض للكولونيالية من خلال الكشف عن “اللاملاءمة واللا مرغوبية الأخلاقيتين” لمهمة الغرب الكولونيالية التحضرية. تؤيد ليلى ادعاءهما بأنه يلزم إعادة تقييم الحضارة الغربية أمام النتائج المؤذية، السيكولوجية، والاقتصادية، والثقافية التي أصابت المستوطنات ما وراء البحار. وبذلك فقد وجب النظر إلى الحداثة الغربية بوصفها الأساس الفعلي للاستغلال الاقتصادي والتلاعب الثقافي، والغزو العسكري. وفيما يميل نقاد إلى قبول التحليل الماركسي للكولونيالية بوصفها مؤامرة فرعية لنشوء مجتمع السوق في أوروبا، يفضل نقاد من المعسكر ما بعد البنيوي التحول من المجال الاقتصادي إلى المجال الإبستمولوجي، مفسرين الكولونيالية على ضوء ابستمولوجيا نرجسية فاشلة غذاها التراث الغربي للنزعة الإنسانية الذي كان روني ديكارت، فيلسوف العقلانية في القرن الثامن عشر ، هو مؤسسها، من خلال وضعه الأسس للفلسفة الغربية الذاتية والعقلانية.

غير أن ما يجدر الإشارة إليه هو التمييز الذي تقوم به ليلى غاندي بين النزعة الإنسانية لعصر النهضة، أي النزعة الإنسانية الأدبية، والنزعة الإنسانية لعصر الأنوار، أي النزعات الإنسانية العلمية. وعلى الرغم من اختلافهما في التوكيدات البيداغوجية، فكلا النزعتين تفترضان وجود بشر متفوقين على آخرين إما بسبب قدرتهم على تعلم متفوق أو بسبب ملكاتهم المعرفية. هكذا سعت المركزية الأوروبية من خلال خطاباتها الأيديولوجية إلى اعتبار نفسها نموذجا كونيا يتعين أن يسود العالم غير الغربي. من ثمة كان مسوغ التدخل العسكري والاقتصادي.

لكن على الرغم من الاختلافات الصارخة المتضمنة في نصوص المهاتما غاندي وفرانز فانون، فليلى غاندي تبرز إجماعهما في كون المهمة ما بعد الكولونيالية بالنسبة للمستعمَر تكمن في إعادة بناء أمتهما المتحررة داخل “استقلال إبداعي عن أوروبا”. وفي ذلك يبدو كلا المفكرين متفائلين بخصوص قدرة المستعمَر على إعادة الاعتبار إلى نفسيته ولم شتات أرضه، وكذا على ابتكار حضارات أفضل من حضارة أوروبا.

لا تتوقف ليلى غاندي عند هذه الحدود، و إنما تقوم بمناقشة التصورات التي جاء بها كل من إدوارد سعيد في مشروعه النقدي المتصل بالاستشراق، من حيث هو مرحلة أولى للنظرية ما بعد الكولونيالية، وغايتري سبيفاك في نقدها النسوي التفكيكي ما بعد الكولونيالي، وهومي بابا الذي اعتمد التحليل النفسي للكشف عن الآثار السيكولوجية، وإعجاز أحمد في إحدى تفريعات الماركسية وغيرهم. كما أنها تحذر القارئ من مخاطر أمركة (Americanization) العالم. وهذا يعنى بالنسبة لها أن على النظرية ما بعد الكولونيالية أن تنعش نفسها بتجاوز حدودها، وتسعى إلى تنظيم التجربة الكولونيالية بوصفها مقولة متجانسة وشاملة. أي أن عليها أن تجد السبيل للتعبير عن العالم المستعمَر وفي ذات الآن التعبير عن آخريها المتعددين داخل سياق دولي.

ما يطمح إليه هذا الكتاب هو تقديم مقاربة منهجية للنظرية ما بعد الكولونيالية، وهي مقاربة لا تقوم بعرض لهذه النظرية وحسب، وإنما تناقش بعضا من تصورات جل نقادها. من ثمة فهو مساهمة جادة من أجل تطوير آليات اشتغالها والنظر إليها من منظور جديد. ذلك أن أي نظرية نقدية كيفما كانت لن تكون مطلقة وإنما بحاجة إلى ضخ دماء جديدة فيها بهدف تثويرها وتطويرها؛ ذلك هو حال جميع النظريات النقدية التي لم تكن البتة سكونية، وإنما جوهرها هو الدينامية. ذلك أن السكونية مآلها الانغلاق والانسداد المفضيين إلى التعصب.

/ صدر الكتاب عن “دار صفحة سبعة” بالسعودية.