مع محمد غرناط في بلفدير

المصطفى اجماهري

في يوليوز 2017 توفي الصديق القاص محمد غرناط بعد معاناة مع المرض. أتذكره في الأيام الجميلة من بداية السبعينيات من القرن الماضي حين قدم من الفقيه بنصالح، لابسا جلبابا بنيا، وعليه آثار البداوة. قدمت بدوري من مدينة الجديدة والتقينا بداخلية ثانوية الإمام مالك بالدار البيضاء إلى جانب تلاميذ من جميع أصقاع المغرب. كان ذلك بالضبط خلال السنتين الدراسيتين 70-71 و71-72. حصلنا على الباكلوريا سنة 1972 ثم تفرقنا في أرض الله الواسعة. كان غرناط فتى كتوماً، قليل الأصدقاء، وكان صديقه الأثير هو محمد المتخم القادم من سيدي حجاج، وقد توفي قبله بسنوات في حادثة سير.

ولا بد من الاعتراف بالفضل الكبير لثانوية الإمام مالك في تكويننا وفي تفتح مواهب الكثير من أبناء جيل السبعينيات. فبهذه الثانوية العريقة كنت وغرناط قد تقربنا من زميل هو مصطفى مفتقر (من مدينة خريبكة)، أطلعنا على كتاباته الأدبية في صفحة “أصوات” بيومية “العلم”، وهو الذي رسم لنا طريقة الاتصال بالجريدة، ومن ثم فإن أولى نصوصنا قد ظهرت بصفحة “أصوات” ونحن وقتها بهذه المؤسسة. وقد حدث مرة، بعد حصولنا على الباكلوريا، أن التقينا بالرباط، دون سابق موعد، في مكتب الراحل المحجوب الصفريوي، المشرف آنذاك على الصفحة لمناقشة محاولاتنا. كان معنا بالثانوية أيضا أحمد لعيوني الباحث في تاريخ منطقة مزاب، والمسرحي الراحل محمد البقالي. وكان قد تخرج منها قبلنا الناقد السينمائي حمادي كيروم، وعيسى العربي الباحث في تاريخ أزيلال. ثم جاءها، بعد تخرجنا، الزجال اللامع عبد الله ودان صاحب ديوان “البالا والفاس”، الذي توفي بباريس سنة 1993 في ظروف غامضة. وكان ديوانه قد صدر بتنسيق وتقديم من ذ. حسن بحراوي.

وبطبيعة الحال فالاهتمام بالكتابة والتأليف عند محمد غرناط لم يولد من فراغ، بل لأن الحظ حملنا إلى مؤسسة كانت بحق كلية آداب صغيرة، يدرس بها أساتذة شباب من عيار نادر انتقلوا، فيما بعد، إلى الجامعة. أخص بالذكر منهم الدكتور كمال عبد اللطيف، والدكتور سالم يفوت، والدكتور محمد بلاجي، والدكتور محمد مفتاح، والدكتورة أمينة عوشر، والدكتور محمد جلزيم، وذ. عبد الرحمان كاظمي، بالإضافة إلى أساتذة فرنسيين، من بينهم المستعرب الأب روني بيريز، والأستاذة مونيك هويير. هذه الأخيرة هي، بالمناسبة، من يعود لها الفضل في تحبيب السينما إلى زميلنا حمادي كيروم. وأضيف أن ما ظل عالقا بذهني عن تلك الفترة كسمة أساسية لغالبية التلاميذ المنحدرين من الطبقات الشعبية هما شيئان: العوز المادي والغنى الثقافي.

هيمن المناخ الثقافي البيضاوي على حياتنا كتلاميذ داخليين قادمين من الهوامش والضواحي. فقد كنا نلتحق يوميا بقاعة المطالعة في الثانوية قبل الفطور، وظهرا، وكذا بعد العشاء. وفي مقصف المؤسسة كنا نلعب كرة الطاولة ونمارس المسرح والموسيقى في مجموعات. ما كان يستهوينا كشباب حالم هو القصائد المغناة لمحمد عبد الوهاب. بينما كان تلاميذ من مدينة المحمدية يسمعوننا آخر مستجدات الأغنية الغربية. ظهرت وقتها أغنية “أوه مامي بلو” فانشغلنا بها زمنا. وهي أغنية لها حكاية، فقد ألفها هوبير جيرو سنة 1970 وهو في سيارته محبوسا في زحمة السير. وبهذه المؤسسة تعاطينا للمسرح بفضل جمعية “مسرح البخلاء” التي أنشأها الراحل محمد البقالي. ثم حين تأتي نهاية الأسبوع نلتحق بدار الشباب بحي الفداء حيث نستمع لمحاضرين محسوبين على اليسار، أمثال ذ. عبد الله تغزري ومحمد وقيدي. وغير هذا قد نلتحق بالمركز الثقافي الفرنسي بشارع الزرقطوني، لقراءة بعض مؤلفات ألبير كامو وجان بول سارتر، أو مشاهدة أفلام مأخوذة عن روايات كانت مقررة لدينا في قسم الباكلوريا، كرواية “تيريز ديكايرو” لفرنسوا مورياك. بينما يلتحق بعضنا بالمكتبة البلدية الكائنة بشارع الجيش الملكي. بل كنا نتداول أحيانا، ومعنا محمد غرناط، كتبا ممنوعة وأخرى ذات طابع ماركسي، يروجها تلاميذ كان بعضهم منتميا سرا “للنقابة الوطنية للتلاميذ”. وربما أذكر، من مجمل الذكريات، أنه حدث مرات، بعد العشاء، أن أحضر أحدنا مذياعا صغيرا ثم انزوينا في ركن مظلم من الساحة للاستماع، بكامل الهدوء، لبرنامج “التحرير” الذي كان يبثه المعارضون المغاربة من إذاعة طرابلس بليبيا. كما أسرد هنا معلومة، هي أن مراقب قاعة المطالعة بالداخلية كان هو السيد محمد بندريس الذي سيصبح، فيما بعد، مدير الصندوق المغربي للتقاعد، وكان وقتها ما زال طالبا بفرع كلية الحقوق بساحة ميرابو بالدار البيضاء.

حدث أيضا أن أستاذة الفرنسية أخذتنا ذات مساء، بعد العشاء في الداخلية، وطبعا بموافقة مدير المؤسسة، ذ. محمد عمور، إلى كنيسة كائنة بزنقة أزيلال المتفرعة عن شارع محمد الخامس وذلك للاستماع إلى أناشيد دينية. كان ذلك بالنسبة لنا نوعا من الفرجة وخروجا على روتين المؤسسة. وأتصور أن مثل هذه الخرجة يستحيل تحقيقها اليوم استحالة مطلقة. ولو كانت حدثت الآن لحوكم مدير المؤسسة بتهمة التواطؤ مع جهات تبشيرية.

في هذا المناخ الحداثي المشبع بالثقافة، في بعدها الإنساني المتفتح على العالم، كنا غالبا، بسبب العوز المادي، ما نفضل أنا وغرناط وأحمد لعيوني أن نقطع راجلين، ذهابا وإيابا، المسافة الفاصلة بين ثانوية الإمام مالك ووسط المدينة. أي عمليا من محطة القطار- المسافرين إلى محطة القطار- الميناء. كل هذا الجهد كنا نبذله لنوفر درهما نشتري به جريدة “العلم” يوم صدور الملحق الأسبوعي، أو جريدة “المحرر”، وطبعا بعض السجائر.

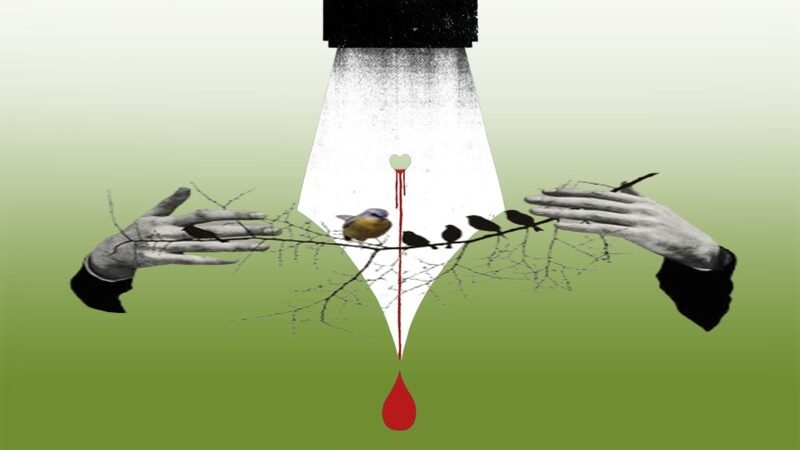

لقد رحل محمد غرناط عن هذا العالم مسكونا بقلقه، متشبثا بنظرته المتفائلة لقيمة الثقافة في التحول الذاتي والجمعي. وأشير إلى أنه قبل أيام قليلة على وفاته اتصل به زميلنا أحمد لعيوني، الذي يجمع شهادات عن “فترة السبعينيات في الدار البيضاء”، وعرض عليه المشاركة في العمل. ابتهج الراحل للفكرة واستعاد مع الصديق لعيوني الأيام الخوالي في حي بلفدير الراقي، إلا أن القدر لم يسعفه لكتابة شهادته. وللتذكير فقد ولد الراحل سنة 1953 بالفقيه بنصالح. حصل سنة 1989 على دبلوم الدراسات العليا في الأدب العربي من كلية آداب فاس. عمل أستاذا بإعدادية “المسيرة” بخريبكة، قبل أن يلتحق بالتعليم الجامعي. وقد نشر الراحل مجموعة من الأعمال القصصية والروائية من بينها: «الصابة والجراد»، «متاع الأبكم»، «الحزام الكبير»، «دوائر الساحل»، «هدنة غير معلنة»، «حلم بين جبلين»، «تحت ضوء الليل»، و«مرايا الغريب». في كل هذه المؤلفات وفي غيرها نقل الراحل للقارئ هموما وأحاسيس وأحلاما شغلت جيلا كاملا في السبعينيات، وعبرت التاريخ حتى الحاضر، فكان بحق واحدا من جيل القنطرة.

رحم الله الفقيد.