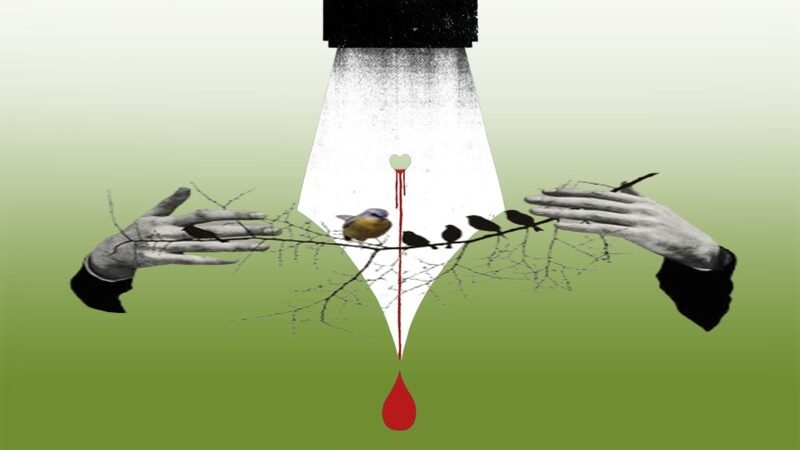

صخرة داوود

د. مرتضى الأمين

عملت لفترة طويلة ساقياً في أحد بارات العاصمة. كنت، في تلك الأيام، أواجه صعوبات في كتابة بحث جامعي. وأعدت تعثري إلى تعنت الشاعر الذي أشرف بنفسه على رسالتي، وظل يردني لأسباب كنت أجدها أنانية وتافهة. ولكن ثقتي تلك لم تصمد طويلاً. كان الوقت يمر، وقدراتي المالية تضمحل. فقررت أن أتوقف عن محاولاتي المذلة لاسترضائه، وبدأت العمل بتوصية من صديق. “سوف تجد في زبائن البار ما يعينك على التميز في الرسالة التي تكتبها!”، قال صديقي يشجعني على قبول الوظيفة. وكان محقاً في ما قاله؟

لم يكن الشاعر الذي أكتب رسالتي عن أعماله من زبائن البار. تأكدت من ذلك قبل الشروع في عملي. لأنه كان من المحرج أن أقف على خدمته، فيما يكون في الساعات السابقة قد بالغ في إهانتي و تحطيمي بملاحظاته اللئيمة على ما أكون كتبته عن “أعماله العظيمة”!. كنت قد اتصلت به لأطلب لقاءه، فسألني من أكون. أخبرته أنني بصدد الكتابة عن أعماله الشعرية، وأنني أطمح لأن يقبل بأن يشرف بنفسه على عملي. سكت قليلاً قبل أن يجيب بجفاء أنه لا يعرفني، ولا يعرف الطريقة التي قرأت فيها أشعاره، ولذلك فإنه سيكون حذراً في التعامل مع ما أطلبه.”عليّ، قبل الموافقة، أن أسمع منك ما كتبته”. كان ما قرأته من أشعاره قليلاً، ولم أكن باشرت، بعد، بالكتابة. قلت له ذلك، فاعتذر مباشرة. “كيف تتجرأ على الكتابة عن أشعار لم تقرأها!؟”، سألني منهياً حديثنا التلفوني. ولكنني لم أيأس. ذهبت إليه في مقهى ظليل يرتاده بعد الظهر. كنت أتصبب عرقاً، وقد أرهقني حمل مجموعاته الشعرية الكاملة، وأوراق فيها “خطوط عريضة لدراستي”. أبقاني واقفاً، ولم يدعني إلى الجلوس على واحدة من كراسي المقهى الكثيرة. ولم يقبل كذلك كل محاولاتي لكسر الحاجز الذي أقامه عالياً بيننا. “لن أسمح لمن هبّ ودبّ بالعبث بأشعاري”، قال فيما هو يحدق إلى كومة الكتب التي أتعبني حملها من السيارة.

– “ولكن ما سأكتبه لن يكون عبثاً.. وأنا لن أكتب أي كلمة لا توافق عليها”، قلت مهادناً.

– “مدينتنا مليئة بالشعراء، فاختر واحداً غيري”.

سارعت إلى العبور من الثغرة التي أتاحتها كلماته: – “لن أكتب عن هؤلاء التافهين!”.

لانت ملامح وجهه القاسية على الفور، وذكر اسم شاعر ينافسه بقوة، فأشحت بيدي كأنني أطرد شبحاً كريهاً. انتهى لقاؤنا بأن وافق، ولكنه اشترط أن له الحق في محو أو زيادة ما يراه مناسباً في كل ما سأعرضه عليه، فوافقت بسهولة لم أكن أعرف، حينها، أنها ستعجزني.

صرت ألتقيه في مكتبه في الجامعة، أو في المقهى، فيستمع إليّ، ويبدي ملاحظات تنسف ما أكون كتبته. ثم بدأت العمل في البار فاستهلك هذا العمل مني جهداً أكثر مما حسبته، ولم أعد أجد الوقت لقراءة أشعاره بالعمق الذي يفيدني بالكتابة عنها. أما قصائده التي قرأتها فبدت لي صخرة صماء، لم أتمكن من العثور على الباب الذي سأدخل عبره إلى معانيها، فأصل إليه. فأنا أؤمن بأن لكل شاعر وجوهاً وأبواباً تساوي قصائده في عددها. لاحظ هو بسهولة أنني أعيد أقوالي القليلة عن أبيات محددة في قصائده، كنت قد تعمدت أن أحفظها غيباً، فصار ينتقل بحديثنا إلى قصائد لا أكون قرأتها، أو أنها لم تترك فيّ أثراً يمكّنني من الإشارة إليها. فازدادت المسافة التي تفصل بين عالمينا، وغلب على لقاءاتنا التوتر. وكنت، إذا انتهى لقاؤنا برضاه المعلن، أراجع في طريقي إلى المنزل نقاشنا، والتنازلات التي أكون قدمتها، فتهتز ثقتي بالأوراق المسودة، وأصير أراجعها بدون ثقة، ولكن دون أن أغير فيها حرفاً واحداً. علت أصواتنا في لقائنا الأخير، فغادرت شبه مطرود. رن هاتفي قبل أن أصل إلى سيارتي. كان هو. أبلغني أنه سيغيب شهراً، وأنه ينتظر حين عودته، أن أكون كتبت شيئاً يمكننا البناء عليه. كانت لهجته أثناء الحديث، والكلمات التي استعملها، تشبه إنذاراً. إنذار أخير.

بالعودة إلى جرائد ومجلات قديمة فيها لقاءات معه، أو أنها تحتوي تقييمات لأشعاره، واعتماداً على نقاشات مرتجلة سمعتها في المقاهي عن الشعر والشعراء، كتبت بصعوبة عدداً اعتبرته كافياً من الصفحات، ثم توجهت إلى المقهى. كان في انتظاري مرتدياً النسخة الوحيدة التي يملكها من وجهه، فتجاهل أسئلتي عن رحلته، وتناول مني رزمة الأوراق ثم استغرق في تقليبها، في البداية، كأنه يعدها. ولما انتهى نظر إلي نظرة طويلة لا تخلو من سخرية، وباشر بالقراءة. كان يحمل قلماً يؤشر به على الصفحات ويكتب على هوامشها بخط صغير. لم أتمكن من قراءة ما يكتبه، ولكنني جمعت نظرته الساخرة إلى اللطخ الحمراء التي لونت صفحاتي، فتعاظم شعوري بصوابية قراري. رمى، أخيراً، الأوراق والقلم على الطاولة، وأستند بظهره إلى مقعده، وتأملني لأكثر من دقيقة. بقيت صامتاً أنقل عيني بين وجهه وأوراقي. ولم يلبث أن اعتدل في جلسته ثم سألني:

– “أنت لم تخبرني شيئاَ عن عملك.. أقصد حين لا تكون مشغولاً بالكتابة”. شرحت، منتقياً كلماتي بحرص، أنني أعمل في الليل وأكتب في النهار. فابتسم فيما هو يرفع فنجانه إلى شفتيه. كان واضحاً أنه يعرف.

– “أخبرني صديق أنك تعمل ساقياً في بار. هل هذا صحيح؟”.

حسناً، لا عيب في عملي، أظن. أومأت برأسي، فأعاد الفنجان إلى الطاولة قبل أن يصل إلى شفتيه، ولم يعلق.

لم يطل صمته. ولكنه كان حازماً حين بدأ حديثه، فكأنه انتقى كلماته مسبقاً ليخبرني أنه يجد أنني لا أبذل الجهد اللازم، وأن ما كتبته وأبديته من ملاحظات قليلة لا يكفي لكتابة بحث “كالذي نطمح إليه”. ولذلك “فإنني أعتذر.. عليك البحث عن شاعر غيري”. قال فيما هو يزيح بأصابعه فنجان القهوة من أمامه، كأنه يتخلص مني.

أبديت اعتراضاً ضعيفاً ما كان يمكن أن يصمد أمام عناده. كنت مرتاحاً. فما جرى اليوم، هو، بشكل ما، تتمة لحديث تداولته مع أحد رواد البار الدائمين الذي كان يجيء كل ليلة، فيشرب كأساً أو اثنتين، ثم يغادر مسرعاً فكأنه يفر من إغراء الزجاجات المرصوفة قبالة عينيه. أما في ذلك المساء فقد تعمد الجلوس في مواجهتي بسحنته التي لم تخفف المدينة من ريفيتها، وراح يلاحقني بنظراته، من تحت حاجبيه المقوسين كسيفين. ولم يلبث أن أشار بيده لأقترب. دنوت وفي بالي أنه سيطلب كأساً جديدة، ولكنه ظل يشير لأدنو أكثر. انحنيت صوبه، مستنداً إلى البار، فسألني، غامزاً بعينه:

– “كيف تسير أمورك معه؟”.

حسبت أنه يعني صاحب البار، فأجبت إنه رب عمل منصف. ضحك بصوت مرتفع وقال:

– “لا يوجد رب عمل منصف في هذا العالم يا صديقي.. لن نجد رباً ينصفنا إلا هناك.. في العالم الآخر!”.

ثم شدني من ياقة قميصي نحوه، وقال في جدية:

– “أنا أقصد صاحبنا.. الشاعر!”.

كان محدثي، هو الآخر، شاعراً. ولكن قصائده كانت، نقيض ما يكتبه المشرف، تفيض بالسخرية من الحياة. ورغم ذلك التناقض كانا، كليهما، مشهورين. أفلتني فابتعدت. ولكنه ظل ينظر نحوي منتظراً إجابتي. قلت إننا نتقدم ببطء. أشار لأقترب من جديد، فدنوت.

“لا تسلّمه صخرتك لينحتها كما يشاء.. هذا تمثالك أنت. داوودك الخاص.. لا تنس ذلك أبداً!”.

كانت كلماته مثل فانوس أضاء في ذهني. وأنا أعرف الآن أنه لو نطق هذه الكلمات في آخر الليل، حين تصير أحاديث زبائني غير مفهومة ولا متماسكة، لما تغيّر تأثيرها على القرار الذي اتخذته.

جلت بعينيّ بين طاولات المقهى الخالية، في معظمها، من الزبائن، وأزحت كرسيّ بهدوء، ثم بدأت أجمع، بحرص مبالغ فيه، أوراقي المتناثرة على الطاولة. ولما انتهيت، وضعت قلمه الأحمر إلى جانب فنجانه الفارغ، وأحنيت رأسي مودعاً، بدون أن أقول شيئاً: يمكن لصخرتي أن تنتظر. فلن يفر داوود المحبوس في داخلها إلى أي مكان!.