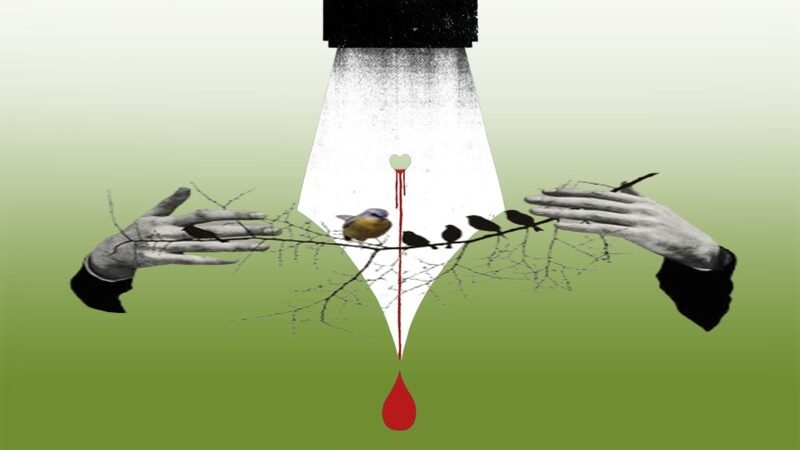

الشِّعْرُ في يَوْمِهِ العَالميّ: بَاقٍ مَا بَقِيَ الإنسَانُ عَلىَ أدِيمِ الثَّرَى!

د. محمّد محمّد الخطّابي

الشاعر المكسيكي الرّاحل أوكتافيُو بَاثْ (حاصل على جائزة نوبل العالمية في الآداب عام 1990 الذي التقيته في مطار مكسيكو سيتي الدولي وأجريتُ معه حديثاً صحافياً وادبياً على إثر عودته من استوكولم )، كان قيد حياته في مختلف كتاباته،وتصريحاته بعد تجربته الثريّة ورحلته الطويلة مع الشعر والغوْص في بحوره الشاسعة المترامية الأطراف ، يصرّ على أنّ الشعر- وهو أبرز فنون القول الإنسانية رقيّاً عنده – لن يموت، وهو باقٍ ما بقي الإنسانُ على وجه الأرض، في حين كان غيرُه من المفكرين، والفلاسفة قبله ، منهم- على سبيل المثال وليس الحصر- الفيلسوف الألماني الذائع الصّيت “فريدريش هيجل” يرى عكس ذلك، حيث تنبأ خلال حياته بقرب موت الشعر ونهايته في عصرنا.. فهل أصاب؟ هل تحققت نبوءته؟ فيما يلي محاولة للإجابة عن هذا التنبّؤ الخطير خاصّة ونحن – معشر عشّاق الشّعر- نحتفي بيومه العالمي الذي يصادف الواحد والعشرين من شهر مارس من كل ّ عام.

وفى هذا السياق ذاته ما فتئت تترى وتطرح في هذا القبيل تساؤلات متوالية، ومتواترة بين الفينة والأخرى بين العديد من الكتّاب،والدارسين، والشعراء، والنقاد، والمثقفين، بل والقراء أنفسهم حول معنى الشعر،ومغزاه، وهمومه، ومعاناته، وهواجسه، ومشاغله، وآمَالِه، ودوره، وتعريفه وتقييمه، وعن بقائه، أو زواله، وموته، وانقراضه، ومدى منفعته وجدواه، وقد سبق أن تساءل قبل ذلك مفكرون، وأدباء، وشعراء، ونقاد، ومثقفون، وفلاسفة عن الشعر ومصيره ومستقبله، أنْ هلْ ما زال صالحاً، وهل ما انفكّ ذا جدوى ومنفعة وفائدة في عصرنا المصنّع الحديث؟

الشّعر أكثر الفنون هموماً وأعلاها قدسيّةً

بعيداً عن مثل هذه الإستفسارات ،والتساؤلات، فإنّ الحديث عن الشعر هو الحديث عن الكون الهائل المُحير..عن عذابات النفس المكلومة التائهة في متاهات الحياة، ومرابض الكينونة. الشعر الجيد هو الحياة بكل ما فيها من معانٍ وأسرار وغموض ومفارقات، إنه هَوَسٌ إنساني، وشجون لا يماثله سوى شجون الشاعر إزاء العالم وأهواله، والدنيا وأحداثها. الشعر نقمةُ الوجود لأنه كاشفُه وهو قيدُ الحياة، وديمومةٌ متجددةٌ وخلقٌ دائمٌ لها. الشعر أكثر الفنون هموماً، وأعمقها قضية، وأعلاها قدسية.ً إنه قلب الدراما كما يسميه ريتشاردز، وهو الروح الحيوية الحائرة والهائمة في غياهب الكون واللاّمحدود. إذا كان هنري بِرْجسُونْ يَنعْى على اللغة قصورَها الشديد في التبليغ والإبلاغ، فإن الشعر الحقّ قد فتح البابَ على مصراعيْه أمام المبدعين لتفادي هذا العجز، وبلوغ أرقى ضروب العطاء، بتفجير هذه اللغة وتطويعها وإعطائها نفساً إبداعياً جديداً، ذلك أن الشعر هو اللغة في أرقى مظاهرها، والشعر الذي أعني هنا هو الشعر بكل ما ينطوي تحت هذه الكلمة من مدلول، وحيرة وغموض. الشعرالذي يهزّنا عند سماعه، ويسمو بنا عند قراءته، والذي لا يرقى إليه سوى القادر على اقتحام شعابه، وعوالمه، هو الذي ينفذ إلى أعماقنا، ويلامس شغافَ وأعطاف قلوبنا، وقلوبَ المحرومين والمحظوظين، على حدٍّ سواء.

والشعر ليس منطقاً يُدرس، ولا فلسفة تُناقش، ولا قصة تُرْوَى، ولا قولاً يجري على ألسنة قادة كبار العقول، وهو ليس علماً محدداً، ولا غايةً في ذاتها، إنه كل أولئك جميعاً ، إنه علم ما وراء العلم، وهو تجسيد للكون وما يكتنفه من غموض، وقلق واغتراب. الشعر تحدٍّ لهذا الكون، وامتداد له ولما بعده، وهو ليس أغنية تَسري في أنغامها آهات العشاق، ولا أنشودة تُفصح عن شكوى المتيمين. الشعر ضَرْبٌ من مناوشة الكون، ومناجاة الرّوح، ومناغصة الوجود ومناغاته، وهذه أبرز خاصيّاته وأخطرها وأبعدها مراماً.

والقصيدة الجيدة تجسيد أبديّ لصورة الوجود، تتعدد فيها الدلالات، وتتشعب الرموز، وتختلط وتتداخل في تناوش بديع، هي التي تكاد لا تقول أي شيء، وهي في الوقت ذاته تقول كل شيء، والشعراء أناس سيزيفيون، دائمو الحيرة، والقلق، والعذاب، والسؤْل عن كنْه الحياة وأسرارها، وتناقضاتها، وغموضها. والقصيدة باقية بقاء الدهر، لأنها أبداً حية وحبلى بمختلف العطاءات، وهي ليست وقفاً على حاضر أو ماض أو آتٍ، بل إنها تطوي المسافات السرمدية طياً، لتضرب في عمق حياتنا الأولى وينابيعها البعيدة لتعايش كل عصر وزمان، هي التي أحالت أساطيرَ الأقدمين إلى عِلْم المحدثين. إنها تعبير أخناتوني عن توحيد الجزء في الكلّ والعكس. إنها مخلوق يدبّ على قدمين، وليس للشاعر عليها هيمنة ولا سطوة، لأنها ليست ذاته، ولا حياته، ولا تجاربه، ولا معاناته، ولا أحاسيسه وحده، بل إنها ذوات وحيوات وتجارب ومعاناة وأحاسيس الوجود نفسه، وما الشاعر سوى جزء حي نابض من هذا الوجود.

أرقىَ وأبقىَ أنواع الشّعر

قال الشاعر والناقد الفرنسي “ستيفان مَالاَرْمِيه”: إن أسمىَ وأبقىَ أنواع الشعر هو الذي لا يرقىَ إليه الفهمُ سوى بضربٍ باهظٍ من الذكاء والصّبر والمعاناة، والقصيدة الجيدة هي حوارٌ مع الكون، ومناوشة دائمة له، واستكناه لما وراءه. وتلك عملية صعبة ومركّبة، تنطوى على مجازفة خطيرة، لأنها بداية احتراق وكيّ، في تناوش وتشاكس وديمومة متجددة. الشاعر دائمُ المقاومة والتحدي، شديدُ المراس، لا يُؤخذ جانبُه بسهولة ويسر. والشعر ليس قصراً على التذوق الفني، أو الإحساس المرهف، أو التسامر أو الانطواء أو الانتماء، بل هو مواجهة صريحة للواقع، واستكناه لخباياه واستجلاء لغوامضه، ومعانقة للآمال والآلام. الشكوى عند الشاعر حبات متناثرة، وذرات مبعثرة كأنها كثبان رملية منهمرة على وقع هديرِ أمواجٍ عاليةٍ عاتية. الشعر ليس هذراً طولت خطبه، بل هو لمح تكفي إشارته وهو لا يمكن أن يُقال له شعرٌ إذا لم يهزكَ عند سماعه، وهو فكر يبعث على التأمل وإعمال النظر، بضربٍ من المعاناة، حيناً، وبالخيال المجنّح والاسترخاء حينا آخر. والغربة عند الشاعر تنويعات مختلفة، حزينة مكلومة، والقصيد نبعٌ رقراق يتفتق من أعماق النفس الهائمة المُحبّة العاشقة.

الشّعر مرآة الرّوح

يرى الناقد المكسيكي “صاندرُو كُوهين” أن الشاعر هو مرآة الروح في النفس البشرية. يعمل على تجلية وتنقية ما علق بها من صدأ. ويجعلها تشعر بالحنين إلى الحياة الأولى الحالمة الخالية من أيّ أثر للتيارات المادية، التي طغت وطبعت هذا العصر. كان الشعر في ما مضى يُسمع ويُقرأ من طرف الرجال والنساء، عندما بدأ الإنسان ينظمه بغض النظر عن الغناء أو التقاليد، إنه منذ بضع عقود كان الناس يقدرون مختلف الفنون الإبداعية، وفي مقدمتها الشعر، ويواظبون على قراءتها. وإذا كانت إبداعات القرنين الماضيين شعراً ونثراً لم تحقق مبيعاتها ما حققه بعض الكتاب والشعراء اليوم. ذلك أن الذي كان يُشترَى منذ مئة سنة من كتب كانت تُقرأ، وعلى العكس من ذلك أصبح التباهي اليوم ليس بالقراءة، بل باقتناء العديد من الكتب حتى وإن لم تقرأ. ويرى بعض الشعراء أن الموسيقى، والراديو، والسينما، والتلفزيون، والإنترنت، ليس هناك من ريب أنها تسببت في تجميد وتشويه وغلظة الحواس. ولا يمكن لهذه الوسائل برمتها أن تنفلت أو تتنكر لهذه القيم الجمالية. لا يمكننا أن ننكر مع ذلك أن هناك موسيقى ممتازة، وأفلاماً تستحق أن تُعتبر أعمالاً فنية رائعة. هناك كذلك إذاعات جيدة. كما أن هناك تلفازاً متقدماً ومشوافاً متطوراً بإبداعاته وطاقاته الفنية الهائلة فضلاً عن تقنياته العالية.

قرّاء الشّعر

نشير – بمرارة في الحلقوم – في يوم الشعر العالمي: لا شكّ أن هناك غيرَ قليلٍ من العوامل التي أفضت إلى نقص في قراءة الشعر، وجعلت من الصعوبة بمكان وضع تفسير واضح لهذه الظاهرة. إلا أن هناك وجهة نظر الشاعر الذي ليس له قراء كثيرون. إننا ما زلنا نستمع إلى أقوال مثل: إن العالم أصبح فظيعاً لدرجة أنه لم يعد هناك مكان أو وقت للشعر أو: إنها بكاملها، طريقة مشيتها، حديثها، بل حتى طريقة جلوسها إنما هي قصيدة حقيقية، وإن التهديد بالحروب، والجوع، والأمراض الفتاكة يعمل على بعث الكآبة في أقل الشعراء حساسية وشعوراً، إلا أن ذلك ليس عذراً لهجر الشعر، لأن الشعر ليس فناً زخرفياً، ولا أداة من أدوات الزينة والتنميق. فالشعر كان يُفهم عموماً في الغرب بأنه حافل بالأشباح والأرواح والرومانسية والأحلام. ومردّ هذه المفاهيم إلى الفلاسفة الإغريق، إلا أنه عندما ظهر أمثال والت ويتمان، وشارل بودلير، وستيفان مالارميه، وأرثور رامبو، فإن هذه المفاهيم بدأت تهتز، وطفق معها الشعر السحري الحالم يفقد رونقه وبهاءه. إن كلمات مثل الأيديولوجيا، الالتزام، النقد، التأمل، إعمال النظر، والأستطيقا أصبح لها من الانسجام والتوافق والجمال الشيء الكثير. كما أن هناك كوكبة من الشعراء ما فتئوا ينشرون أعمالهم، ويتركون آثاراً بليغة في قرائهم، بل إن بعضهم قد خلّف مدارس واتجاهات شعرية خاصة بهم، وهم بذلك إنما ينثرون بذوراً لضآلة القراء.إن هجرهم للأستطيقا بحثاً عن أنغام وموسيقى وقيم جديدة، إنما كانوا بذلك يُبعدون القراء عن الشعر.

أزْمَة إبْدَاع أمْ أزْمَة تَلقيّ؟

يعتقد بعض القراء وعشاق الشعر، إنهم عندما يذهبون إلى الاستماع إلى الشعر، بأنه سيدور حول مناظر رائعة، وكبار رجال التاريخ أو قصص الحب الحالمة، أو بحثاً عن أساليب الإبداع المبتكرة، يحدث هذا عندما لا يكون هناك ما ينبغي البحث عنه حقاً. هذا النوع من القراء سرعان ما يبدأون في الشعور بالملل فيبحثون لهم عن وسائل أخرى للتسلية والتسري. إلاّ أن هذا الحكم مُجحف، ذلك أن بعض الشعراء الغربيين يعتبرون بعض القراء أغبياء، ويعزون سبب فشلهم إلى الآخرين، أي إلى هؤلاء اللامرئييين الأقل اجتهاداً وهم القراء أنفسهم. ويغيب عنهم أنه إذا كان الشعر لا يُقرأ الآن كثيراً، فقد لا يكون السبب في القراء بل في نوعية الشعر الذي أصبح يُكتب اليوم ومدى جودته. فأين لهؤلاء الشعراء ما كان بين ستيفان مالارميه، وجون أسبيري، وفيسينسيُو كارداريلي، ورُوبين بونيفاس، و ت. س. إليوت، وأوكتافيو باث؟ وخوسيه باشيكو، والمعري ،والمتنبي، وشوقي وحافظ إبراهيم والسيّاب ،والبياتي، واليا ابي ماضي وجبران خليل جبران ،إنها مسألة ضآلة الشعر الجيد. الواقع أن ثمة تناقضاً غريباً ومحيراً، ففي الوقت الذي كان فيه شعراء مجدون ومجيدون، قد نجد العكس بالنسبة للقراء، والعكس صحيح أيضاً؛ لقد أصبح هناك تساؤل دائم حول ماهية الفن ودوره يتوازى مع البحوث العلمية والفلسفية في عصرنا. إنه ليس في مقدورنا الاستمرار في الكتابة طبقاً لمعطيات لم تعد لها صلة بالهموم الإنسانية والقلق، الذي أصبح يعتري إنسان العصر في مختلف أنحاء المعمور.

عندما كانت العلوم تُكتب شعراً!

يرى بعض النقّاد إنه من العبث أن نجد الحلول الجاهزة للشعر الذي أصبح بمنأى عن الدور الذي كان يضطلع به في العالم الإغريقي، واللاتيني، والعربي، عندما كانت مختلف العلوم تُكتب شعراً. ناهيك من أغراض الشعر الأخرى. فقد عمل الشعر على امتصاص جميع تلك المواضيع التي قد لا تجد لها مكاناً في الشعر اليوم. كما أن الشعر فقد إحدى خاصياته وهي الشمول وأصبح أكثر تجزيئاً. فالكوميديا الإلهية لدانتي أليجيري المستوحاة من رسالة الغفران لأبي العلاء المعري، كانت تسعى إلى إقامة نظرة كونية منطقية شاملة. كان دانتي يريد أن يقول كل شيء في ملحمته. وكان الكاتب الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس ومعه عميد الادب العربي طه حسين يُعربان عن ارتياحهما وانشراحهما عندما يعثران على بيتٍ واحدٍ من الشعر الجيد الجدير بالقراءة في قصيدةٍ مّا. كانت باكورة أعمال بورخيص الإبداعية تحمل عنوان “الألف”، تعبيراً عن إعجابه بالتراث العربي، وهيامه بلغة الضاد. ومثلما كان يُعاب على الشاعر أبي تمام أنه كان يقول كلاماً لا يُفهم، حيث كان الناس من القراء يقولون له: لماذا تقول ما لا يُفهم؟ فكان يجيب: ولماذا لا تفهمون ما يُقال؟، فإن بعض الشعر اليوم لم يعد يُفهم، ثم إنه في نظر البعض أصبح شبيهاً بقطعة فنية زخرفية، وكان الشعر الحقيقي في ما مضى فناً أثيراً عند الناس يُفهَم، ويُقرَأ، ويُستساغ بسهولة ويُسر. وهناك من النقاد الثقات من يرى أن المبدعين الحقيقيين لا يحيدون أبداً عن رغباتهم، وهواجسهم، وهَوسهم الإبداعي شعراً كان أم نثراً أم تشكيلاً. إنهم كلما ازدادوا علماً بعالمهم المادي، تعرفوا أكثر على مدى ضآلتهم وصغرهم في الكون، وعظمة وجلال كلّ ما لا يعرفون عنه شيئاً، ولا يجرُؤون على التفكير فيه، أو الخوض في غماره.

الأديب الصديق عبد القادر الحلوي يعيب غيابَ الشعر الجيّد في أيامنا الحاضرة، فيقول: لم يعد الشعرُ يؤثث بساتينَ الثقافة والفن، بعد أن ابتليت الحدائق الأدبية بالتصحّر، وتسوست أغراسُها، فغابت الفراشات، والعصافير مع غياب نبتة الشعر. تحجّرت قلوب البشر فانطوت الأحاسيس على نفسها، وأصابت الكآبةُ المشاعرَ في مقتل. خفّ الأنين، وغابَ عن اللحن الرنين، لم يعد الشعر ينبت تحت الساقية، ولم يعد يرقص مع اللحن والقافية، هي الحياة، فعلاً، كئيبة أم تراها ماهية؟ حتى لغة وثقافة الحيزبون والدردبيس والعلطبيس اندثرت عنوةً كي لا نبتسم ولا نضحك، ومع ذلك ما فتئنا نقرأ أحياناً بعضَ الشعر الذي يسمّونه حرّاً، لكنه جاف المأكل، حار زؤوم، يَستعصي على الهضم و يصعب على الفهم معاً، فعوض أن نسميه شعراً حراً، وهو ليس حراً بل مجروراً بسلاسل وأصفاد، كان حريّاً بنا أن نسميه الشعر العبد حتى ينعتق، إن أجملَ الشعر في عذوبة ألحانه، ورقة ألفاظه، وصدق مقاصده، وسلاسة عباراته، وبساطة معانيه، وبعده عن التكلف والتعقيد، يقول الشاعر الأندلسي ابن اللبانة: هو الشعرُ من دُرِ رَطيبٍ نحتُهُ / وقد تُنْحَتُ الأشعارُ من حَجَرٍ صَلْدِ.