لحسن أحمامة

تشترك جميع المجتمعات البشرية مهما كان أصلها في سمات معينة. أولها وربما أهمها هو أن المجتمع، وليس الفرد، هو الوحدة المهمة في صراع جنسنا البشري من أجل البقاء. فالمجتمعات تستمر عادة إلى ما هو أبعد من عمر أي فرد، كما أنها عبارة عن وحدات وظيفية عاملة. وعلى الرغم من أنها مشكلة من أفراد، إلا أنها تعمل ككل، من حيث أن مصالح كل فرد من أفرادها تخضع لمصالح المجموعة بأكملها. لكنها لا تتردد في إقصاء أو القضاء على بعض الأفراد عندما يكون ذلك في صالح المجتمع ككل. إذا قام المجتمع بعمله في تشكيل الفرد بشكل صحيح، فلن يكون هذا الأخير واعيا بمعظم الإكراهات التي فرضها المجتمع أكثر من وعيه بالقيود التي تفرضها ملابسه المعتادة على تحركاته. في كل مجتمع، يتم تقسيم الأنشطة الضرورية لبقاء الكل و تقسيمها على مختلف الطبقات الاجتماعية، كما على الجنسين.

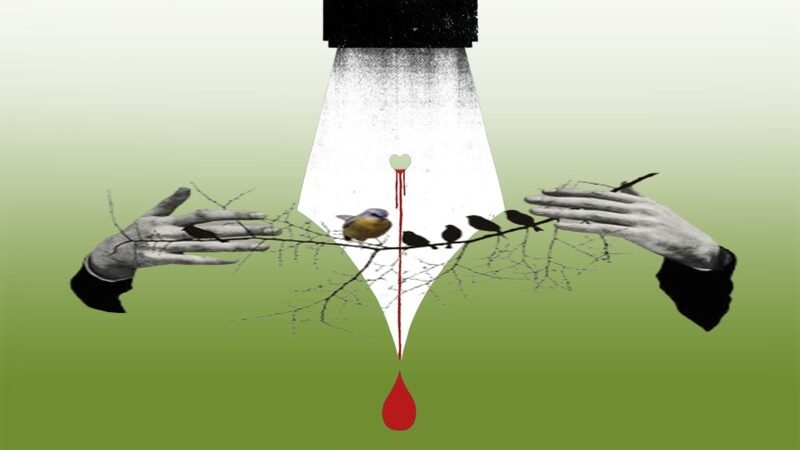

لا يمكن للإنسان أن يعيش بمعزل عن الآخرين. إذ باعتباره فردا داخل المجتمع، يلزمه الامتثال إلى المعايير الاجتماعية التي يسنها المجتمع بهدف ضمان بقائه واستمراره، وتماسكه. تتضمن هذه المعايير الاجتماعية سلسلة من القيم والمواضعات التي عادة ما يتم تمريرها عبر ممارسات خطابية يستطبنها الفرد، منذ التنشئة الاجتماعية، ويدافع عنها بصورة غير واعية، وتصبح جزءا من سلوكه، وتصرفاته، إما من خلال أيديولوجيا إكراهية أو أيديولوجيا ثقافية. غير أن الفرد كلما رام تجنب هذه المواضعات أو قاومها، يصبح عرضة للإقصاء خارج المجتمع أو تتم معاقبته. لذلك، فالمجتمع أكبر من الفرد، بل إن هذا الأخير لم يتشكل إلا بعد تشكل المجتمع وليس العكس. وكيفما تكون المجتمعات البشرية قد تكونت، فإن لها بعض المقومات المشتركة. من هنا أمكن القول إن الإنسان كائن اجتماعي، أو كائن أيديولوجي بحسب تعبير لوي ألتوسير. فدراسة الإنسان الاجتماعي والمجتمع، حسب دوركايم، تتم عبر تحليل الفعل الاجتماعي، أي طرائق التصرف والتفكير والإحساس التي توجد خارج الإدراكات الفردية. والامتثال مرده ميل الفرد للحصول على الاعتراف من طرف الآخر، ذلك أن هذا الاعتراف أو الاعتبار، أو حتى التقدير، هو ما يحقق ويضمن للشخص وجوده. ما يهم الفرد هو هذا الاعتراف كي يحيا، وحتى في حالة الكره، فإن ذلك يقوي حضور الذات. لعل الكره أخف حدة من الرفض فقد يقوي الكره الإحساس بالوجود بينما التهكم يحكم على الشخص بالعدم. ولعل ما يخشاه الشخص هو التهكم وعدم الانتباه إليه. قد يتخذ الاعتراف صورا عديدة لعلها أهمها في نظرنا هو السعي إلى التميز أو التنافس. يقول وليم جميس: “يوجد بعض الأشخاص الذين يهمنا رأيهم قليلا لكننا نطلب اهتمامهم”. ويضيف قائلا :” إن الثقة التي نشعر بها نستمد الجزء الكبير منها من الآخرين”.

في المجتمع المغربي، تلعب المظاهر الاجتماعية دورا فاعلا لدى أفراده. ذلك أن الفرد بصفة عامة ناقص ولا يكتمل إلا بالآخر، وهو دائما في بحث متواصل عن هذا الاعتبار، وغياب هذا الشعور أشد ضررا للإنسان. من ثمة تمحي الذات أمام الآخر الذي هو مصدر الاعتراف والاعتبار. والاعتراف يتطلب الآخر ويعتمد عليه. من هنا كانت نظرة الآخر ذات أهمية بالغة عند المنظور إليه. فما ترغب الذات الاجتماعية للإنسان في الحصول عليه من قبل أشباهه إنما هو هذا الاعتراف. إذ أنه ليس حيوانا اجتماعيا يحب أن يكون بالقرب من النوع الجنسي الذي ينتمي إليه، وإنما لديه ميل فطري لأن تتم ملاحظته، والنظر إليه باستحسان من قبل الكائنات من جنسه. هكذا فحضور الآخر يؤثر بشكل كبير في تصرفات الفرد وأدائه.

عادة ما يردد المغاربة قولة: “كل بذوقك والبس بذوق الآخرين”. توحي هذه القولة بطبيعة العلاقة القائمة بين الذات والآخر. ففيما يرتبط الداخل بالأنا، يكون الخارج معنيا بالآخر. ولئن كان هذا التعبير بسيطا في ظاهره، فإنه يحمل دلالة توحي بأن الأكل مرتبط بالداخل فيما يرتبط اللباس بالخارج أي بالمظهر الذي يظهر به الفرد. إن الأكل/ الذوق خفي لا يتعدى حدود الفرد، فيما يكون اللباس علنيا وصريحا. نشاهد اليوم، أكثر من أي وقت مضى، الشكل الذي يظهر به الفتيان والفتيات في الشارع العام. أي شكل اللباس شبه الموحد: لباس رياضي مع صندل وجوارب عند الفتيان، ومعطف وحجاب عند الفتيات. للتأثير قوة فاعلة يمتثل لها الأفراد، وأينما يوجد الاجتماعي، يوجد التأثير الذي يتضمن فكرة الطاقة والقوة التي تؤثر في الإفراد. يتبنى البشر في أكثر الأوقات طرائق عمل هي نفسها طرائق الآخرين لأنه ينظر إليها بأنها طبيعية، ويشعر الفرد وهو يقوم بذلك بأنه يتصرف من ذاته من حيث أن التصرف مثل الناس جميعا لا يجعله يفسر ذلك على أنه نتيجة تأثير ويكون لديه وعي بأنه يتصرف من تلقاء نفسه، لكنه في الواقع يستبطن طريقة تصرف يقبلها الوسط الذي يعيش فيه. هكذا فهو تحت تأثير القواعد التي تمارس عليه بعد أن يتبناها و تصبح قواعده. هذا التبني للقواعد الاجتماعية ليس له من هدف سوى قبول الشخص اجتماعيا داخل المجتمع، وإلا تم الحكم عليه بعدم مسايرة المظهر الذي تواضعت عليه الجماعة. فعملية الامتثال التي تهدف إلى تبني موقف الآخر، أو بمعنى آخر التأثير المعياري، إنما هي سعي الشخص إلى الحصول على ثقة الآخرين من أجل قبوله. وعليه، فالتأثير ظاهرة ملازمة للتفاعلات الاجتماعية.

لا يتوقف التأثير المعياري عند مظهر اللباس وحسب، وإنما يتجاوز ذلك إلى السكن. إن الأفراد الذين يخضعون لرأي جماعة الضغط، يعدلون أحكامهم الفردية ويكون لديهم ميل إلى الامتثال لرأي الأكثرية. ثمة مثل يردده المغاربة: “افعل ما يفعله جارك أو ارحل عنه”. يقوم الضغط إذا على صيغة آمرة تجعل المغربي يضع نصب عينيه موقف الآخر، معدلا بذلك موقفه الخاص به، وممتثلا لرأي الآخرين. و لما كانت قيمة الضيافة من أهم القيم الاجتماعية عند المغربي، فإن تشييد البيت، على سبيل المثال، يخضع لمواصفات خاصة تعزز حسن الاستقبال، وإبداء الكرم من قبل صاحب البيت، وتحسيس الضيف بمكانته الرفيعة. في هندسة البيت، تحتل قاعة الاستقبال حيزا أكبر بكثير من الغرف الأخرى. كما أن تأثيثها عادة ما يستلزم صرف مبالغ مالية هامة على حساب تأثيث الغرف الأخرى ليس بغية منفعة مادية بقدر ما هي استثمار رمزي. وهو استثمار من أجل التباهي؛ وإثبات الذات داخل مجتمع يحكمه منطق الاستهلاك، كما أن قيمة الفرد لا تتحقق قيمة إلا داخل ثقافة المظاهر الاجتماعية الخادعة، التي تعلي من قيمة المظهر الخارجي على حساب المستوى الفكري للفرد. في ذلك يقول باسكال “ليس الاتحاد الذي بين البشر غير قائم إلا على هذا الخداع المتبادل”. فالذات بطبيعتها تحب سماع ما ترغب في سماعه، ولذلك تم استبدال عبارة ” النفاق الاجتماعي” بالمجاملة.

إن مصدر التميز هو التنافس. وهو تنافس من أجل تحقيق الذات من جهة، ومن أجل جذب الآخر إلى الاهتمام بها. نرى ذلك، مثلا، في الحفلات كأحد المظاهر الاجتماعية التي تشكل للمرأة مناسبة بالغة الأهمية ليس للتظاهر والتميز بين النساء الأخريات، وإنما لإغاظتهن. فالإنسان يبحث عبر الامتثال إلى التشبه بمن تبدو مواقفهم محط تقدير ومن ثمة إلى الاندماج الاجتماعي. هكذا تجد الذات نفسها داخل أطر مرجعية تحدد سلوكها وتصرفاتها. وهي أطر مرجعية منغرسة في اللاوعي الجمعي. إذ أن الذات لا تسعى إلى الاعتراف بها وحسب، وإنما هدفها هو الوجود. يقول هوجو: “إن الحيوان يعيش بينما الإنسان يوجد.” الوجود، إذا، أكبر و أهم من العيش. وإثباته لا يتحقق إلا بالآخر. قد يصل التنافس أحيانا إلى حد إسراف البعض في اقتناء ما لا طاقة لهم به، وعنه تترتب آثار مادية ومعنوية. يقول سارتر: “إن الكرم، كما البخل أو العنصرية ليس سوى بلسم مفرز للشفاء من جراح داخلية ولا ينتهي إلا بتسميمنا.” من ثمة فالصراع من أجل الوجود لا يعني إزاحة الآخر في سبيل بقاء الذات على قيد الحياة، و إنما من أجل الحرص على بقاء هذا الآخر الذي في قوة وجوده وجود للذات.

من هنا يمكن القول إن الحفلات إنما هي ولائم تنافسية تمثل مظهرا من مظاهر الرغبة في لفت الانتباه وفي الاعتراف، ومن ثم الحصول على مكانة رفيعة داخل الجماعة كما سنرى بعد ذلك. لعل سبب هذا التنافس هو غياب المساواة بين أفراد المجتمع وطبقاته الاجتماعية (لا نعني هنا الطبقة بالمفهوم الماركسي، من حيث أن المجتمع العربي بصفة عامة لم يعرف مفهوم الطبقية كما ساد في الغرب). كما أن هذه الحفلات مناسبة لرد هدايا أفضل من التي قدمها صاحب(ة) الحفلة في مناسبة سابقة. فالمغربي، وإن كان لا يبدي ذلك، يأنف أو يمج أخذ هدية تعادل هديته السابقة. نجدنا، إذا، أمام تبادل ودي لا يعد شكلا من أشكال التبادل الاقتصادي وإنما يشكل إحدى القيم الجوهرية في الثقافة المغربية، وهي قيمة الكرم أو السخاء. فما تستضمره مثل هذه المناسبات ليس الكرم في حد ذاته من جانب المضيف والضيف، وإنما هو نوع من الاستهلاك الاستعراضي من أجل إذهال المنافسين من كلا الطرفين. هذا الكرم الذي يصل حد الإفراط والمبالغة، بما هما سمتان لصيقتان بالمغربي، يجلو حساسية هذا الأخير الشديدة تجاه الإطراء. ذلك أن المكافأة التي يهدف إليها من خلال الإسراف المادي، مكافأة معنوية.

لا تتوقف الضغوطات الاجتماعية، التي من خلالها تضعف مقاومة الفرد، عند حد التنافس، وحسب، وإنما ترتبط أيضا بمعيار آخر هو الإقناع الذي يتخذ مظاهر مختلفة من الزي، إلى الحديث، إلى الميولات. هذه المظاهر تبدو في المحادثات بين الأشخاص، وفي وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي. ليس من المستغرب أن يسمى أصحاب هذه المواقع بالمؤثرين (influenceurs) الذين يستهدفون فئات محددة بحسب اهتمام كل مؤثر وبحسب ما ترغب فيه كل فئة. وهي فئات بسيطة التفكير تمتثل دائما لجماعة الضغط، وتميل إلى الاندماج بالرأي السائد. ذلك أن الشخصية تتشكل وتتحدد اجتماعيا عبر عناصر ثقافية من خلال مقاربة العلاقة بين الفردي والاجتماعي. تصير الهوية الاجتماعية هي السائدة فيما تمحي هوية الشخص في المواقف الجمعية. هذا التشكيل للموقف الجمعي قد يصل إلى حد محاولة إقصاء الفرد غير المنتمي إلى هذه الفئة أو تلك. لكن الإقصاء إنما هو في الواقع محاولة لاستدراج الفرد أو لاستفزازه للالتحاق بالجماعة، بمعنى الامتثال للثقافة السائدة في فترة معينة.

ليست الثقافة كيانا اجتماعيا. إنها تعبير عن الاجتماعي ضمن وضع محدد. و ليس البعد الاجتماعي شيئا آخر غير ذلك البعد الذي، بوصفه شيئا، يترَجم وفق النماذج التي يشترك فيها أفراد جماعة ما والمتأثرة إلى حد كبير بالمعايير الاجتماعية. ولئن كانت الثقافة، من جهة أخرى، بحسب لنتون هي مجموع المعارف، والمواقف، وأنماط السلوك المعتادة التي يشترك فيها أفراد مجتمع معين وينقلونها إلى الأجيال اللاحقة، فإن هناك أنماطا ثقافية تخضع للتغير تبعا للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. الثقافة، بتعبير آخر، هي ذلك الجزء من المحيط الذي يصنعه الإنسان بحسب تطور حاجاته وميولاته. ثمة طُرفة تقول إن الشخص مكون من ثلاثة أقسام: الروح، والجسد والملبس. أشرنا أعلاه إلى الملبس، ونود هنا أن نشير إلى مسألة الجسد الذي صار أحد الأنماط الثقافية. ولما كانت الصفات الجسدية تشكل مادة للأحكام الاجتماعية، فقد صيغت لها مجموعة من الخطابات والممارسات الخطابية التي تهدف إلى إعادة تشكيل الجسد من خلال عمليات التجميل، وبالأخص الوجه- تضخيم الشفاه، وتبييض الأسنان (white smile) – وتكبير الأرداف؛ باختصار، الأجزاء المثيرة في الجسد. بذلك، صار الجسد الأنثوي، جسدا حريميا، ليس للاستعراض فقط، وإنما للاستهلاك أيضا على الأقل في العالم الافتراضي، حيث حركات ووضعيات الجسد في أوضاع مختلفة إما في صور أو في فيديوهات لا تستثير فقط الذكور، وإنما كذلك تحرض الإناث على فعل المحاكاة، سواء بالتأثير أم بالإقناع. ولعل ذلك لم يتحقق إلا من خلال تصور جديد للجسد، حفزت عليه إعلانات ودعايات الشركات المصنعة لمواد التجميل، ومصحات الجراحة التجميلية، ومراكز الرشاقة؛ وبات العالم يشهد صناعة الجسد، مثل صناعة الأزياء والسيارات وما إلى ذلك. لكن إذا كان هذا التصور الجديد قد نجح في تحسين الجسد، فإنه لم ينتج إلا نوعا آخر من التشييء (réification) في عصر ثقافة اعتبرت الجسد مادة للاستثمار ومصدرا للربح. وهذا ما جعل نمط الجسد المكتنز والبدين، الذي اعتبر فيما سبق أحد مظاهر الرفاه والجمال، يُستبدل بنمط الجسد الممشوق.

وإذا، لم يعد الحديث عن الجسد المرتبط بالجنس أحد الطابوهات في ظل خطابات تنزع إلى التحرر وإلى اعتبار الجسد مسألة شخصية تهم الفرد وليس الآخرين. غير أن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد وهم سقط فيه الفرد. فالخطابات في الواقع لم تنجح في فصل الذات عن الآخر بما هو أساس وجودها، وإنما عززته بشكل مثير للاستغراب. إذ ما جدوى الاهتمام بالسكن والجسد واللباس في غياب الآخر؟ إن الفرد يمنح موثوقية لآرائه و سلوكه عبر ملاءمتها مع آراء و سلوك الآخرين. لكن يبدو أنه حين يقارن وجهة نظره مع وجهة نظر الآخرين من أجل تكوين نوع من الإطار المرجعي المشترك، فإن مصداقية تصرفاته تبدو له اجتماعية من حيث كونها مرتكزة على معايير مشتركة وظيفتها خلق حقيقة يتبناها. لذلك يمكن القول إن التأثير/ التنافس/ الإقناع يكشف عن قابلية الفرد للامتثال وعن السياق الذي يحدد الفرد وفقه تصرفاته، كما أن وجوده ضمن سياق اجتماعي معين فقط يمارس تأثيرا في ردات أفعاله عبر الحد من قدراته على التصرف. على أن مثل هذه الطابوهات لم تتم إزاحتها لخلق قيم حداثية تمنح العقل قيمته المستحقة، وإنما ابتكرت طابواهات جديدة، من شأنها أن تعوق الفرد من اتخاذ قرارات تخصه لوحده، وتحمله على التبعية، ومحاكاة الآخرين. المثال على ذلك تلك المشاهد التي يراها المرء في المقاهي كلها حيث كل زبون منشغل بتصفح ما تعرضه مواقع التواصل الاجتماعية.

يتجاوز التنافس هذه المناسبات ليشمل اليومي، من حيث أن المغربي يعتد بنفسه مهما كانت الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها. يتمظهر هذا الاعتداد بالنفس في الرغبة في الظهور، وفي طريقته المتطرفة التي يستعرض بها هذا الاعتداد. هكذا صار الاقتناء التنافسي معيارا لتأكيد حظوة الفرد وللرفع من قيمته الاجتماعية. ساهمت في ذلك أو أسست له و سائل الإعلام وإعلانات المؤسسات البنكية ووكالات القروض بفوائد تفضيليةٍ حثت الطبقات الوسطى والدنيا على الاستهلاك والتبذير، وصار اقتناء السيارات الفارهة و الملابس ذات العلامات التجارية العالمية حلم كل واحد مهما كلف الثمن و مهما كانت الطريقة (كل الطرق تؤدي إلى التميز). هكذا لم يعد الاستهلاك شرطا ضروريا في الحياة، وإنما أصبح شرطا للاستعراض ليس في أوساط الطبقات المتوسطة وإنما أيضا وسط بعض أفراد الطبقات الدنيا المتطلعين إلى الالتحاق بالطبقة الأعلى منهم من خلال التماهي ببعض المظاهر التي كانت حكرا على بعض الفئات المجتمعية أو ارتبطت بخصوصيات مناطق أخرى ضمن ما يسمى بالتنوع الثقافي. على سبيل المثال، تحول حفل الزواج من شكله البسيط المميز بطقوس تقليدية بحسب خصوصية كل منطقة، إلى مهرجان تستعرض فيه التقاليد الاحتفالية لعدة مناطق من المغرب. ولم تعد غاية الاحتفال والفرح بالعروسين من الأولويات، وإنما صار حفلا استعراضيا هدفه التميز والتباهي في كل مظاهره بدءا استئجار قاعة حفلات، وممون الحفلات، ووصيفة (نكافة) وأوركسترا ذائعة الصيت، وما إلى ذلك. كل ذلك لا يعدو أن يكون استهلاكا الغاية منه كسب نظرة الآخر واستحسانه، واستثمارا رمزيا من أجل الاعتراف. فما ترغب فيه الذات من خلال هذا الاستهلاك الاستعراضي إنما هو الموقف الإيجابي لهذا الآخر وأحكامه، والخوف من نظرته السلبية. هذا الامتثال للمعايير الاجتماعية عبر التفاعل الاجتماعي يعكس عجز الذات وهشاشتها عن اتخاذ موقف خاص بها لتأكيد قيمتها المعنوية. وقد تصل هذه الهشاشة بالفرد إلى تجاوز قدرته المادية بكثير من خلال الإقبال أو ممارسة أفعال يمجها الحس العام، أو يعاقب عليها القانون لإرضاء الآخرين فقط. هكذا لم يعد الفرد أمام هذا الوضع كائنا ثقافيا أو أيديولوجيا وحسب، وإنما أيضا نتاج ثقافة استهلاكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . علم النفس الاجتماعي، غوستاف نيكولا فيشر، ترجمة د. غسان بديع السيد، وزارة الثقافة، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، 2021

- مقدسات و محرمات و حروب: ألغاز الثقافة، مارفن هاريس، ترجمة أحمد م. أحمد، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2017

- Ralph Linton, The Cultural Background of Personality, Routlege, 2007

- Tzvetan Todorov, La vie commune : Essai d’anthropologie générale, Editions Seuil, 1995