ظــل الشــاوي

محمد الهرادي

حين أقرأ بعض النصوص الروائية المكتوبة في الأصل بالإسبانية، وترجمت إلى العربية، ويكون موضوعها تشريح أدوار المثقف/ الكاتب وهو يواجه وضعا معقدا ولاإنسانيا، أشعر بأن عبد القادر الشاوي يتسرب بشكل ما إلى النص، ويصير واحدا من شخصياته. أقول لنفسي ” هذا هو، إنه يشبهه، تماما”، مع أني لا أعرف كيف “دخل” الشاوي إلى تلك النصوص. حينها لا أستطيع أن أتأكد من طبيعة هذا التماهي الذي يشبه الحلول، أيتعلق بعيوب القراءة، أم بصورة الشاوي التي ترسبت في ذهني نتيجة عوامل وظروف متعددة، ثم وجدت تلك الصورة ملامحها الهاربة، أم هو في النهاية إسقاط شخصي يحول ما يحدث عبر القراءة إلى واقع مضاعف يبحث عن سند، ليحقق هدفا ما؟.

أعدت مؤخرا قراءة ما كتب روبرتو بولانيو عن “ليل الشيلي”. وأنا أندمج في سياقات أحداث غير متوقعة، تماما كما حدث لي مع نصه الضخم “6662”، أجد نفسي في مواجهة عبد القادر الشاوي الآخر، الشخصية العبر روائية التي تحمل اسما مغايرا (والذي تم صهره وإعادة تشكيله في نص بعيد، وفي عالم يشبه إلى حد ما عالمه الحقيقي)، وكأنه يتقمص (بفعل قراءتي) شخصيات عديدة في هذا العالم المألوف لكلينا: نحن الذين نتصور أننا استنبتنا في تربة وسحر عالم إسباني كان يوشك على الرحيل من شمال المغرب في خمسينيات القرن الماضي، وحين بلغنا سن الشيخوخة بعد ستين أو سبعين عاما، وجدنا أن كل تفاصيله ما زالت نابضة، ويكفي فقط قراءة رواية تنتمي للعالم الهيسباني ليستيقظ الغفل والمبطن فينا، وهي عملية أشبه بالنفخ في السور لإعادة البعث ونفض الغبار، لنكتشف من نحن.

لا يتعلق الأمر هنا بوضع الشاوي داخل إطار من أوهام القراءة اللامجدية، بل بقدرة هذه القراءة على تحريك مخيلتنا، وجعل هذه المخيلة تعيدنا إلى مناخ ثقافي مشترك هو في حكم البائد.

منذ البداية تعلمت بالمثابرة أن أتابع مقالات الشاوي التي كتبها عن الشعر المغربي في أواخر ستينات وأوائل سبعينات القرن الماضي. وخلال تلك الفترة، وقبيل اعتقاله الوشيك بحكم نضاله ضمن مجموعة “23 مارس”، أتيح لي أن أجالس كاتبا- ناقدا للشعر بدا لي للوهلة الأولى متحفظا وخجولا. شربنا شايا بالنعناع في مقهى صاكار المقابل للسور قرب باب الأحد بالرباط حيث يتناول الطعام بعض كتاب القصة المخضرمين، وخلال العشر دقائق من عمر ذلك اللقاء لم نتبادل سوى كلمات قليلة. كان شيء ما في ملامح الشاوي التي لم ينحتها الزمن بعد، وفي نظرته الشاردة، يعطي انطباعا أنه منشغل البال بأمر . “روحه” كما يقال في جهة غائبة ، أما الجسد الحاضر فهو هنا مقيم لا يكشف عن كلمات المرحلة التي لا تقال.

عبر الشاوي إذن كظل المساء الذي استطال وغاب في ظلام ليل الاعتقال بعد ذلك بشهور. لكنه كان عبورا لطيفا فيه كياسة ومودة. بدا لي أن ذلك اللقاء القصير لم يكن بالمرة حدثا قابلا للنسيان، بل كان يحمل إشارة، أو شرارة محفزة تدفع محرك البحث الذاتي عن نهاية قصة لم تكتمل.

بعض فصول هذه القصة كانت تتمثل في اختبار قدرتي على تمييز لغة الشاوي عن لغات الآخرين، فقد كان يضع قناع الاسم المستعار على المقالات التي يتم تهريبها من السجن ويتم نشرها في مجلات وصحف مختلفة، وبعض الفصول تتمثل في السؤال عن آخر أخباره وتطور ملفه الحقوقي، ولكن التفاصيل الصغيرة العديدة التي كانت تغذي غيابه بين جدران السجن المركزي بالقنيطرة عادة ما كان يطويها النسيان، لكنه “نسيان يقظ” كما كان يصفه الشاعر محمد بويعلى الذي كان يمتلك كنزا من المعلومات عن المعتقلين السياسيين، إذ سرعان ما تنبثق من عتمة الذاكرة تلك التفاصيل لتعود كما لو كان هناك في داخلنا حقل مجدب، همت عليه ونحن نتذكر الشاوي زخات مطر، ثم أينع حين أطلت زهوره.

بعد عودته إلينا بعد سنوات عديدة من “الغياب” وجدته واقفا منعزلا في مدخل الشقة التي يحتلها اتحاد الكتاب بزنقة سوسة بالرباط. شيء ما تغير فينا وكأننا استسلمنا لخدعة شعار “المسلسل” الديموقراطي و”إطلاق سراح المعتقلين السياسيين”. أما هو فقد “دخل” إلى المعتقل بشعر شاب أسود، و”خرج” بذلك البياض المشوب بالرمادي الذي يكلل أيام كهولته القادمة. لكن السنوات الفاصلة بين الدخول والخروج بدت لي مثل لعبة زمن ماكرة: الزمن لديه ممطوط صلب وغير متحكم فيه بفعل ثقل الانتظار واستبطان ما تطبخه الدولة في قدر التوافقات السياسية، أما بالنسبة لنا فقد كان زمنا مائعا، ضائعا، ينخر قعودنا وأسانتنا وانتظاريتنا.

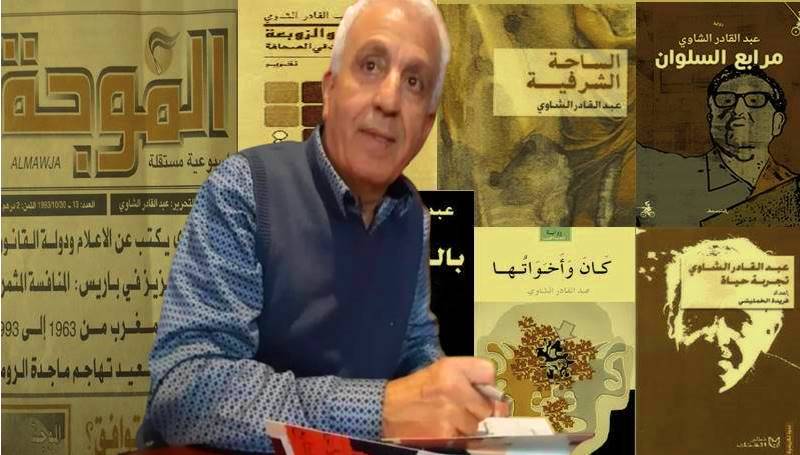

قبل “خروج” الشاوي من المعتقل قرأنا “كان وأخواتها” التي بنت بشكل مبتكر حركة ومعمارا لزمانه ولزماننا الضائعين، وبدون أن أبدو متحمسا أعتبر هذا النص أهم ما كتب باللغة العربية في ما يسمى بـ”أدب السجون”، وهو “الأدب” الذي سيدعوني الشاوي ذات يوم إلى اكتشافه والتعرف على ما يكتبه السجناء نزلاء السجن المركزي بالقنيطرة.

لم تكن زيارة السجن المركزي مصالحة مع الوحش الحجري الذي ما زال يقضم حياة الناس ويبتلعها قطعة قطعة، بل كانت زيارة عمل واستكشاف. فتحت لنا البوابات الحديدية الثقيلة والشبابيك الفولاذية الخشنة كما لو كنا نتفقد سيركا تروض فيه الأسود والنمور الآدمية، اجتزنا ممرات ودهاليز وتوقفنا عند نهايتها ننتظر الإذن بولوج حي المعتقلين السياسيين. هنا كان يقيم الشاوي مع أوراقه السرية وأحلامه التي هي بمثابة أجنحة طيران. وقتها لم أكن أقرأ “كان وأخواتها”، بل كنت أعيش هندستها الداخلية كما لو كان عيشا بأبعاد متعددة وموازية. وفي ساحة تتوسط زنازين السجناء حيث زرعت شجيرة صغيرة رأيت ذلك القفص الذي يسجن فيه طائر دوري أو عصفور بلون يميل إلى الصفرة. لست متأكدا. وبالقرب يجلس سجينان يثرثان حول طاولة قصيرة وهما يشربان الشاي. من هناك كان بإمكاننا أن نخترق بابا ضيقا يؤدي بعد نزول بضع درجات إلى قبو مظلم اصطفت على جنباته بوابات فولاذية كالحة. كان القبو مجرد معبر قاتم ومهيب يؤدي إلى عالم الغيب والشهادة، تقشعر منه النفس وكأنه أحد عوالم دانتي الجحيمية: كان ذلك حي المحكوم عليهم بالإعدام الذي مات أو عاش فيه لسنوات بعض قادة اليسار المعروفين.

كنت محظوظا بزيارة “الجحيم” مثلما يحدث للشخصيات الأسطورية التي تحتم عليها قدرية الصراع والضرورة التراجيدية زيارة “هاديس”، وتنفست الصعداء حين وصلت عائدا إلى “الساحة الشرفية” التي ترتفع في جهتها الجنوبية بوابة الخروج. لم تكن “الساحة الشرفية” مساحة دائرية أو مستطيلة لتحية العلم، وهي كذلك بالفعل، بل كانت أيضا اسما لنص روائي عاد فيه الشاوي إلى واحدة من حيواته، إلى المكان، وإلى الزمان المفتقد، المسروق منه عنوة بفعل الظلم والوقيعة السياسية وانسداد الأفق وفساد التاريخ، والذي يحييه ويميته الشاوي مرارا لأجل استعادة جزء من حياته المفتقد، بنحو وطريقة تجعلنا نستوعب الأليغوريا وراءها، ونغتسل من آثامنا.

لا أحتاج إلى سرد ما أنجزه الشاوي في السنوات الخمسين الماضية على مستوى صياغة أسئلتنا السياسية والحقوقية وتعميق نظرتنا للأدب ولجمالياته عبر نصوص روائية- سيرية تقع خارج النمطية. تلك مهمة المتخصص والمؤرخ الثقافي أو كاتب السيرة، ولكني مع ذلك، وبغض النظر عن ما تتيحه القراءة المتمعنة لأدب الشاوي من فائدة قصوى، ما زلت أبحث عنه بين الكلمات والصفحات العابرة، أراه يهيم كطيف في العوالم الخيالية للكتابة التي تشبه الحقيقة الصلبة فيما لو تماهينا معها. يتزيا بلبوس عديدة ويخترق أزمنة. يتراءى لي أحيانا فيبدو مثل شخصية روائية تجوب العواصم لربط خيوط الأحداث وتحبيكها، كما حدث لي مؤخرا وأنا أقرأ رواية إدواردو ميندوثا المشوقة عن خلفيات الانقلاب العسكري الذي تزعمه الجنرال فرانكو أواسط ثلاثينات القرن الماضي وأدى إلى حرب أهلية . لا شك أن لدي رغبة كامنة في تحويل الشاوي إلى شخصية روائية، وأن تلك الرغبة تحاول جاهدة أن تخرج للوجود. وأحيانا يتخايل لي الشاوي بكل أناقته المعهودة ووسامته جالسا في مكان غير محدد الإحداثيات أمام طاولة خشبية بيضاء مستديرة الشكل. يضع رجلا على رجل. بجانبه مقعد فارغ، وخلفه شجرة قصيرة باهتة الخضرة لا اسم لها. على فرع جانبي من تلك الشجيرة علق قفص وضع خلف أسلاكه طائر أصفر اللون. ربما هو طائر دوري تلمع على جانبيه بقعة من الأحمر وأخرى من الأصفر. يأتي إبراهيم الخطيب من جهة ما خلف هذا المشهد ويجلس بجانبه على المقعد المجاور للشاوي. يضحكان. يتكلم الشاوي مبتسما لكن لا يسمع صوت. يتكلمان ثم يضحكان بسعادة وخلو بال. يمضي زمن غير محدد ويلاحظان أن المكان خلفهما يظلم فجأة. في الحال تهب ريح يليها سقوط مطر لا صوت له. لا رعد. لا صوت للعاصفة.

مطر. مطر. مطر صامت. ينهضان باستعجال ثم يختفيان.

Visited 89 times, 1 visit(s) today