قصة قصيرة: الوجه والقناع

حسن البقالي

لماذا الاكتفاء بزاوية واحدة حين يكون لدينا 360 زاوية

زها حديد معمارية عراقية

كانت كنزا مجلوا اسمه “كنزة”

كانت نسمة

حملتها ريح عاتية نحو الغروب

رحلت قبل أن يحل الربيع بأيام معدودة فأزاحت الربيع عن روزنامة أيامي، وها أدفن نهاراتي في العمل، وفي الليل أحفز كؤوس القهوة على دعم الأرق.

أشتغل كما يشتغل المحكومون بالأشغال الشاقة فقريبا تحل ذكرى سنوية أخرى لرحيلها وعلي أن أكون قد انتهيت من إنجاز المشروع، أجمل إنجازاتي المعمارية وأفضل هدية لروحها.

لروحك السكينة كنزة

أيتها الحاضرة دوما، يا الشجرة التي أخفت كل الغابات فلا امرأة تطرق باب القلب أو تكدر العين ببريق شهوة عابرة

كانت المباراة شبيهة بصعود جبل بقدمين حافيتين والمنافسة شرسة مع مجموعة من المعماريين من مختلف بقاع الأرض، لكن بدا أنني تفوقت عليهم جميعا وبات لزاما علي أن أواصل مشوار تألق المعماريين العرب الذين قدموا للعالم إنجازات مدهشة

وإذن

سأقيم زمنا في تلك البلاد النائية التي تنقلب فيها النهارات إلى ليال والليالي إلى نهارات )تحدث هذه اللخبطة إذا ما تواصلت مع أحد من الأهل، يقول لي: تصبح على خير، فأذكّره بأنني أفقت قبل ساعة فحسب وأتهيأ للخروج إلى العمل. آه، يستدرك ضاحكا، نسيت أنكم تستقبلون النهار حين نستقبل الليل(. سأقيم زمنا ريثما أنجز المشروع، وأفترض أن الغربة لن تأكل من لحمي أكثر مما صنعت حتى الآن، أنا المقيم في الغربة منذ رحيل كنزة ورحيل الربيع فلا نحل ولا فراشات ولا أزهار أو نزهات على ضفة نهر. ليل الغربة طويل وليل الفقد أطول، لكن لي أملا في مغالبة الأسى باجتراح شيء ذي بال.

كان العرض الحكومي من وزارة الثقافة بالبلد البعيد تشييد مسرح بمواصفات عالمية. استقبلوني بحفاوة )وزير الثقافة وعمدة البلدة وأعضاء آخرون لجهات مسؤولة( لم يكفوا عن الابتسام في وجهي والتعبير عن ثقتهم في أنني سأقدم لهم منتوجا نهائيا يبعث على الفخر. عبرت لهم بالمقابل عن رغبتي في زيارة الموقع الذي سيشهد ميلاد المبنى، ابتسم الوزير من جديد وقال: اِرتح أولا من عناء السفر وفارق التوقيت. قلت: راحتي في العمل. ولم أنم تلك الليلة أيضا، بت أقلب في جوانب المشروع وسيرورة الإنجاز، وأفكر في كنزة.

طُلب منا في إحدى مراحل المباراة تقديم تصور لتصميم أولي بتقنية الأبعاد الثلاثة 3D، فقدمت لهم تصور مبنى يربض على الأرض في هيأة جسد في وضع العدائين ما قبل لحظة الانطلاق، جسد غير محدد الملامح كما لو أنه بعض غمامة، شيء من زبد البحر حط على الأرض في ظروف ملتبسة، كما لو أن طائرا أسطوريا أفاق لتوه من نوم تاريخي طويل ووضع بيضته على أرض يكتنفها الضباب، ثم حلق الطائر بعيدا وبقيت البيضة طازجة، حارة، ومرتبكة لا تعرف ما يُصنع بها ريثما يعثر عليها الإغريق، يسمونها مسرحا ويجدون لها دورا.

كنت أجريت أبحاثا في المسرح كفن وتاريخ، ومع كل مقال اطلعت عليه أو دراسة كنت أجد إحالات إلى القناع بمعانيه ووظائفه المتعددة ما بين المقدس والمدنس. تعرفت على أيقونات المسرح الإغريقي، يوربيدس، سوفوكليس، أسخيلوس، وأريستوفان. ثم تدليت كفكرة طائشة عبر العقود والأزمنة، تمرغت في أوحال شكسبير وعرجت على تراجيديات راسين وهزليات موليير والتباسات الكوميديا ديلارتي، ثم انتهيت إلى تمرينات ستانسلافسكي وتخريجات بريخت، كما تحسست بعض نماذج المسرح العربي بدءا من نجيب الريحاني إلى سعد الله ونوس والطيب الصديقي… مسرح الهواة، مسرح الشارع، مسرح الناس، المسرح الفردي، مسرح النو.. كان الغرض أن أتشرب روح المسرح وأنهل من أمواهه التي سقت الأعين والأرواح عبر العصور وأنبتت أشجارا ورياحين ورياحا هوجاء داخل القلوب. كان الغرض أن أصيخ السمع إلى أصوات الحياة وطبائع البشر، فلكي أشيد مبنى للمسرح علي أن أعرف المسرح.

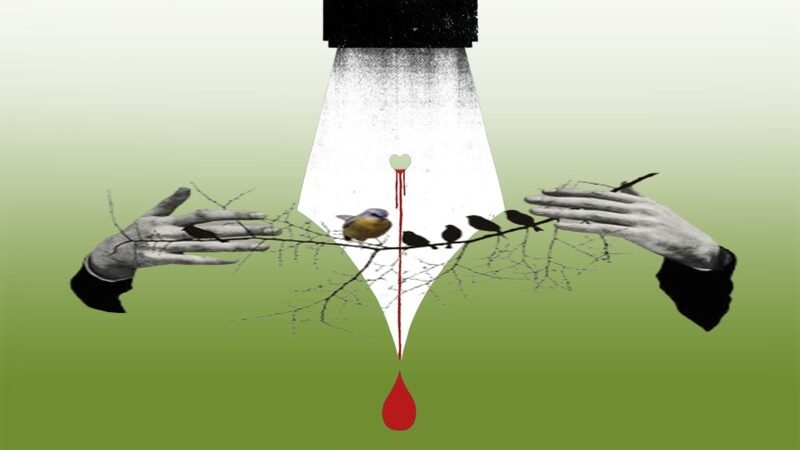

وفي ذلك كله كان للقناع أقنعة شتى. كان القناع وجه الآلهة الحاضر بين البشر، كان التجسيد الظاهر لديونيزيوس في المسرح الإغريقي، والمسكون بالأرواح المتحكمة في المصائر الفردية والجماعية لدى الأفارقة، والتجسيد الأمثل لقوة الآلهة عند اليابانيين، والاحتفاء بالقرابين لدى أمازيع المغرب في مهرجان بوجلود )بيلماون(، قبل أن يتخلى عن إطاره الديني ويصبح مجرد عنصر جمالي وإكسسوار مسرحي.

القناع هو المسرح

القناع هو الإنسان

لذلك رأيت أن من يشرف على المبنى من علٍ – حال الانتهاء منه- سيلمح على امتددا السطح، على طول آلاف الأمتار التي يحتلها المبنى، قناعا. قناعا جميلا، قناعا مربكا، قناعا رهيبا، قناعا ضاحكا، قناعا باكيا، قناعا يجسد الحياة بقبحها وجمالها، آلامها ومسراتها، قناعا يقول لعموم الرائين: مهما حملتم من أقنعة في حياتكم اليومية فأنتم الآن أمام القناع الأمثل، القناع المطلق الذي انسلت من تقاطيعه الأقنعة التي كانت والتي ستكون.

لم أنخرط في علاقات اجتماعية هناك. أحيانا فقط، في بعض نهايات الأسبوع، حين تتم دعوتي إلى مأدبة عشاء ألبيها على مضض. تشجع كؤوس الخمر على الانطلاق في الحديث دون تحفظ، مثلما تشجع ضحكات الزعراوات وغمزاتهن على الأنس، لكنني، كلما تمادت إحداهن في القرب أصدها بكلمة واحدة: “كنزة” ألقيها في وجهها بصرامة كما لو أنها تميمة لدفع الجن أو درع محارب مستعد للنزال. أعود بعدها إلى غرفتي الناعسة بالفندق، أعد قهوة وأسرح في عوالم شتى هي نتف من ذكريات وأخيلة وتصورات عن المسرح والغربة والعشق وكنزة.

رأيتها مؤخرا تحت قناع جميل

كانت فتاة يابانية في إحدى مسرحيات “النو” تتكلم لغة متقطعة غريبة لعلها اليابانية أو الآرامية أو لغة الإنسان الأول والجذور الأولى لشجرة الأنساب. لكنني فهمت أنها تذكر اسمي وأشياء عن الحب والشوق والرغبة وعرفت طبعا أن تحت القناع وجه كنزة الباسم وأني أفتقدها أكثر من أي وقت مضى. مددت يدي نحوها ثم هببت من رقدتي متحفزا موتورا كأنني أصارع حمى لا تريد المغادرة، ووجدتني أغمغم: أوشكت على الانتهاء، سترين حبيبتي.

كانت لها اللمسة الجميلة في كل ما يهم حياتنا المشتركة. ما إن تقول كلمتها حتى تزهر الأرض حوالي وتبسم السماء. لم تكن جميلة بالمقاييس المعتادة لكنها كانت أجمل الجميلات وأعز الزوجات. تسهر على شؤون البيت وتساعد في ترتيب ملفاتي وتنظيم عروض العمل، تفكر معي وتسعفني بومضات مشرقة، ولأجلها الآن أريد أن يكون هذا المبنى المسرحي أعظم وأجمل إنجازاتي.

انتهت الأشغال تقريبا إلا من بعض الرتوشات الأخيرة هنا أو هناك، وبدا المبنى مثل عش دافئ من الداخل، بأجزائه ومرافقه المتعددة، بقببه المدببة ونوافذ الزجاج المعرق. غاب الحديد الذي يشكل الهيكل تحت أطنان الإسمنت المسلح وصباغات الحيطان والأضواء مختلفة الألوان والانعكاسات، قاعات العرض )المغلقة والمفتوحة( وقاعة الندوات والمقاهي الملحقة لأجل الاستراحة واسترجاع الأنفاس وعقد صداقات جديدة، ومرافق النظافة، تسلمك الواحدة للأخرى في انسيابية مريحة وتناغم تام. لا زوايا حادة تجرح العين أو توحي بقطائع وانكسارات نفسية، بل منحنيات يشد بعضها بعضا مثل صف من الحوريات، مثل أمواج رفيقة تحمل الرائي نحو شاطئ للمتعة والإحساس بالجمال

لم يهدأ لي بال في الأسابيع والأيام الأخيرة، أتنقل بين الداخل والخارج، أنبه هذا وأنهر ذاك وأجري التعديلات الأخيرة الممكنة، و-ليلا- أنتقل بين أيادي الأرق وكوابيس تنتزعني منها هبات عنيفة أجدني على إثرها متعرقا محموما لاهثا.

رأيت حشدا من الناس في أعمار مختلفة كأنهم في ساحة وأنا في الوسط يوجهون إلي أصابع إدانة ويتوعدونني بأقسى عقاب. كانت الوجوه صارمة والملامح مشدودة، لكنني عرفت الكثيرين منهم: لويس سوليفان، نورمان فوستر، الكوربوزييه، زها حديد، حسن فتحي، فرانك لويد رايت، مايا لين… وجوه معماريين مشهورين خلفوا إنجازات مثيرة ونظريات في المعمار وفلسفة.. العمارة الوظيفية، العضوية، البيئية، التفكيكية، الهاي تيك، مدرسة الباوهاوس… ينظرون إلي في حنق ويقولون: من أنت؟ ما موقعك؟ فأجيب: أنا.. أنا أفتقد كنزة

استوى المبنى في حلته النهائية مثل سر أفشي في آخر العمر، حكاية تتجمع أحداثها باتجاه الذروة. بدت البوابة والحيطان والأعمدة وقاعات العرض والمرافق والمقاهي، بدت الأضواء والأنفاس والتقنيات السمعية آخر طراز، كل تلك الأشياء التي وضعت لمساتها بعناية بدت مجرد ممهدات أولية ومؤثثات سينوغرافية لخدمة القطعة الأهم، القطعة الأجمل والأكثر إبهاجا للروح: سطح المبنى.

السطح الذي صمم لكي يكون قناعا اتخذ شكلا آخر، شكل وجه سافر بعينين كحيلتين وشفتين زهريتين باسمتين ووجنتين موردتين، وجه يرنو إلى السماء في دعة ويبشر بسلام أرضي بلا ضفاف، وجهك كنزة.