رضوان أفندي: مطالبون بمقاومة التردي والانبطاح

حوار أجراه: عبد الرحيم التوراني

في إطار “ملف الزجل المغربي” الذي فتحناه بـ”السؤال الآن”، نلتقي مع الشاعر رضوان أفندي، صاحب “ديوان المعطي”، ونطرح عليه الأسئلة نفسها التي وجهناها للشاعر أحمد لمسيح.

رضوان أفندي من مواليد الدار البيضاء. انخرط في سن مبكرة في مسرح الهواة. وبعد انتقاله إلى الجامعة وتعذر مواصلته لممارسة المسرح، جرب كتابة الزجل كبديل مؤقت. غير أن الاستجابة التي خلفتها محاولاته الأولى داخل الأوساط الطلابية، فرضت عليه مواصلة التجربة والتعمق فيها.

بعد التخرج من الجامعة، انضم إلى أسرة التعليم كأستاذ لمادة الفلسفة.

من إصداراته المطبوعة: كيد السكات (زجل)، سبع نساء.. سبعة رجال (ديوان زجل جماعي لسبع زجالات وسبعة زجالين، من إنجاز اتحاد العمل النسائي، بتمويل من الاتحاد الأوروبي).

– ماذا يعني أن تكون زجالا، أو شاعرا بالعامية، في المغرب اليوم؟

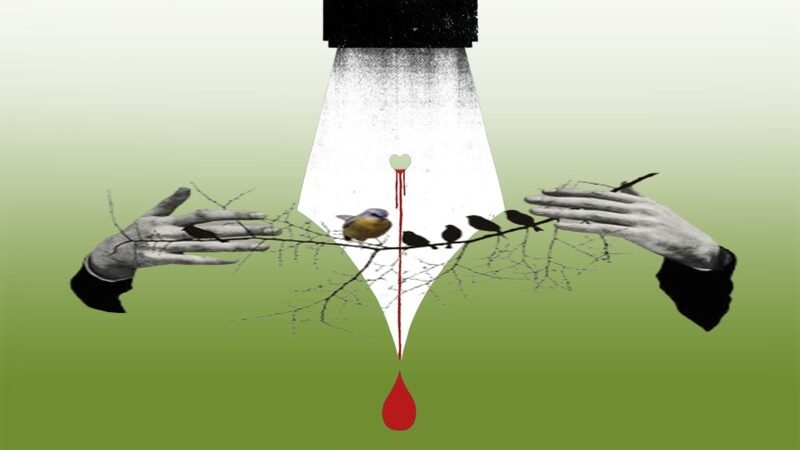

– مبدئيا، أن تكون زجالا هو أن تكون شاعرا يتأمل و يتخيل ويستلهم ويكتب بروح الدارجة ونبضها. فلا أحد بمقدوره أن يكتب باستقلال عن العلامات اللسانية. والقصيدة تختار لبوسها اللغوي منذ لحظة المخاض، انطلاقا من صورة أو حدث أو مثل سائر … لكن الزجال المغربي اليوم، كما هو المثقف عموما، مطالب أيضا بمقاومة التردي الأخلاقي والانبطاح لسلطة المال و النفوذ. أي أنه يتعين عليه ألا يستسلم لإشراطات التدجين، وتحويل الفعل الثقافي إلى نوع من البيزنس الرخيص، سعيا إلى الحظوة ونيل رضى أوصياء. كيف يكون الأدب أدبا حرا إذا كان تحت رحمة الوصاية.

رضوان أفندي في إحدى قراءاته الزجلية بالوسط الطلابي

– لعبت القصيدة العامية في السبعينيات والثمانينيات، دورا تحريضيا في أوساط المثقفين والشباب بالجامعة، ببعدها الاجتماعي والسياسي الملتزم، ومن بينها قصائدك التي تمت مسرحتها وتلحينها وغناؤها. كيف ترى إلى انحسار هذه التجربة لفائدة كلام “الراب”، وما يسمى بالأغنية الشبايبة، وغيرها من الأشكال التعبيرية التي لا يجمعها بالزجل كفن إبداعي غير القافية أو الألفاظ القديمة المستوحاة من فضاء الشارع أو من كلام البادية القديمة؟

– أزجال سبعينيات القرن الماضي كانت محكومة بظروف اشتداد القمع وهيمنة الفكر اليساري في الأوساط التعليمية والثقافية. وكان عدد الزجالين المسموعين أقل من عدد أصابع اليد الواحدة، يجمعهم الإيمان بأن مشروعية الكتابة لا ترتبط بالقيمة الجمالية فحسب، بل تستمد أيضا من الانتصار للعدالة والحرية والديمقراطية وغيرها من القيم. والآن أصبح الزجالون أكثر تحررا، لكن الكثير منهم لا يعير أي اهتمام للبعد الأنطولوجي للإنسان بوصفه قيمة، سواء على مستوى الكتابة أو السلوك. كان الفاعل الثقافي مهددا بأداء ثمن ما يكتب بالاعتقال أو منع كتاب له من التداول أوحرمانه من الحصول على جواز سفر… اليوم أصبحنا نجد زجالين يدفعون رشاوي من أجل المشاركة في مهرجان، وزجالات يحضرن بالقفطان والتكشيطة وكأنهن يحضرن حفل زفاف… ومن حسنات “جائزة” كورونا أنها أوقفت إلى حين جائحة هذا العبث.

أما زجل الراب والأغاني الشبابية، فلست متابعا جيدا له. غير أن أزجال الأغاني عموما تبدو كنوع من الكتابة تحت الطلب، بما تقتضيه من استجابة لمقتضيات التلحين بخصوص الإيقاع والجرس الموسيقي وغير ذلك. وهي بهذا تفرض قيودا على الزجال. وأذكر أن الراحل حسن المفتي كان يلقي في بعض المناسبات قصائد غير مكرسة للغناء، و هي أجمل وأعمق مما كان يكتبه للملحنين.

– ماذا يميز القصيدة العامية المغربية في نظرك عن مثيلاتها في البلاد العربية، وهل من أثر لتجارب عربية عليها، كتجربة المصري أحمد فؤاد نجم أو اللبناني زياد الرحباني وغيرهما؟

– القليل من الزجالين المغاربة – حسب ما عاينت – يهتمون بالزجل في البلاد العربية الأخرى. لكن هذا لم يمنع من أن زجالين مغاربة يكتبون نصوصا جميلة، واستطاعوا لفت الانتباه في بعض دول المغرب الكبير (الجزائر و تونس) وفي الإمارات العربية كأكثر دول الخليج انفتاحا على الشعر المغربي من خلال قناة الشارقة ودار الشعر بتطوان.

– كثرت في الأعوام الأخيرة أعداد الزجالين، كما انتقل الزجل بشكل أوسع من إطار الشفاهية إلى فضاء الطباعة والتوثيق والقراءة في دواوين، وصار للزجالين المغاربة جمعيات واتحادات، هل ترى في هذه المسألة بعض التطور والإيجابية، أم هي مجرد ظاهرة عابرة وغير كافية؟

– أصبح الزجالون المغاربة كثيرين كميا، لكنهم ليسوا بنفس الكثرة نوعيا. هناك كثير من التشابه في بعض الكتابات، وهناك من يقتاتون من زجالين آخرين، و منهم من يختلس صورا أو صيغا أو موضوعات يكررها دون أن ترقى بضاعته إلى مستوى الأصل الذي ينهل منه. وأرى من الإيجابي أن تتعدد الأصوات والمطبوعات والنصوص المدونة أو الملقاة في وسائط الاتصال الحديثة. لكننا مازلنا نحلم بأن يصبح مجتمعنا مجتمعا قارئا. والهيئات المهتمة بالزجل ليست كثيرة. وأعتقد أن تجربة الرابطة المغربية للزجل تبقى تجربة فريدة، حيث استطاعت أن تستمر سنوات عديدة، وتنظم عددا من المهرجانات الوطنية، ولم يكن يشغل أعضاءها سوى إسماع صوت الزجل وكسر الحصار المضروب عليه. ولولا التقاعس في التسيير لما توقفت عن النشاط. أما الاتحاد المغربي للزجل الذي جاء بعدها، فقد تأسس حاملا معه عوامل انهياره. فتوالت الاستقالات، ثم سرعان ما آل الاتحاد إلى التلاشي.

– ما موقفك من النقاش الذي لا يزال يتفاعل اليوم حول المسألة اللغوية في المغرب، ودعوة بعض الجهات إلى اعتماد الدارجة في التدريس، بعد تعميمها في الإشهار وفي دبلجة المسلسلات الأجنبية بديلا عن الفصحى؟

– فكرت في الموضوع دون أن أهتدي إلى رأي حاسم. وبعيدا عن كل الاعتبارات الإيديولوجية، حاولت أن أنظر إلى الموضوع من زاوية ميدانية، انطلاقا من تجربتي المهنية كمدرس. و لو بادر الداعون إلى التعليم بالدارجة بتقديم نماذج مقرر دراسي مكتمل معرفيا وديداكتيكيا، لربما كان الفصل في القضية أيسر.

هناك نوعان من الصعوبات. أولها صعوبات تتصل بتحديد دقيق للحاجات التي تبرر اعتماد الدارجة في التكوين، بحكم أن التعليم يجب أن يشبع حاجات، ويجيب عن السؤال الذي سبق أن طرحه المفكر عبد الله العروي: أي مواطن نريد لنظامنا التعليمي أن ينشئه؟ وهناك أيضا ما يهم الصعوبات التقنية، ومن أبسطها مشكلة رسم الكلمات. فنحن نلاحظ في المطبوعات الزجلية مثلا، بأن نفس اللفظ يكتب بأشكال مختلفة تبعا لاختيار المؤلف. ولم يعد هذا المشكل مطروحا في مصر، حيث تم منذ عقود توحيد رسم الكلمات.