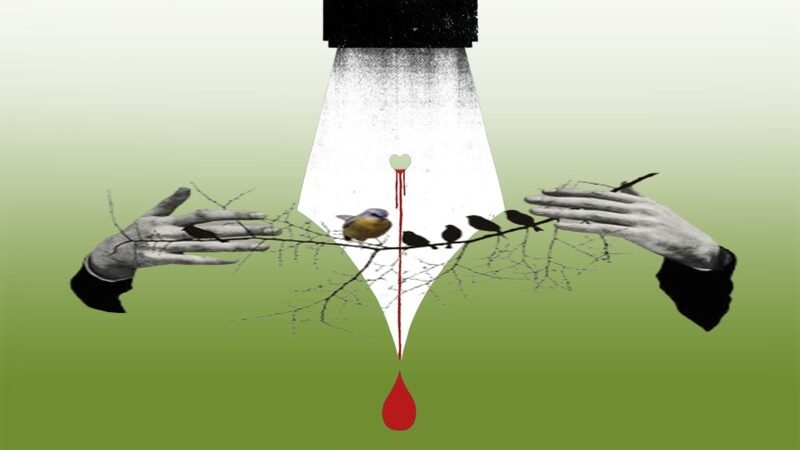

قصة: الموت أفقيا وعموديا

محمد بوحمام

إلى روح ريان

قبل أن يجف جب الوطن

تدحرج عاليا بأجنحة الطفل الساكن فينا، إلى سطح مغارة الجبل الجريح، بمعاول من خشب وفولاذ، وفورة الحلم الدفين، بخرير مياه تعيد للحياة العطشى نضارتها وللنفوس الظمئى التي آلمها شحوب سحنة الأرض اليابسة، وصفحات وجوه كائنات علاها الاصفرار، رحلت عنها الطيور المغردة بعيدا، بحثا عن غدير وبحيرات وينابيع للارتواء.

وقوفا يهوي في بطن جبل من الكلس والتراب والصلصال، عبر منحدر ضيق سحيق تتوقف عنده عقارب ساعة الأحياء. تدحرج عاليا في رحلة مجهولة، بدون زاد، لاستنطاق الصخور الجاثمة على صدر ينبوع الحياة، علها تستجيب لأنين الأرض الجافة، ونداء طفل اختاره القدر أن يكون ناطقا رسميا لدواوير بلدة العطش، بدون تكليف ولا وكالة، ولا تفكير مسبق في المصير.

هكذا ركب صهوة الريح، عند الظهيرة، بعد خلو المكان من الجميع، لينزلق وقوفا في فم حفرة غائرة، من دون أن يحدث أي حركة تثير الانتباه، أو صراخا قد يسمع صداه في قلب البيت الذي يبدو أنه حديث البناء، وقد يكون له تجاوب أكبر مع صدى الأصوات الآتية من بعيد، وإن كان لصدى المغارات رنين مختلف.

جدران عارية، تستمد الدفء من أنفاس أهلها المكومين على أنفسهم، يقاومون قساوة الطبيعة والزمن بمنتهى الرضا والصمود، يعيدون حياكة بطولات أهل الجبل، وتطريز فراغات الوقت بلون الأمل، وإمكانية استعادة الأمجاد الغابرة التي دفنت معها أسرار التعايش مع لغة الجبال بنفس الشموخ.

ومع الإشراقة الأولى للشمس المنفلتة من الأعالي التي تحجب رؤية الحياة بامتداداتها الطبيعية، وتحاصر المنطقة الرابضة في سفوح الجبل من كل جانب، ينتشرون في الحقول العارية، لتفقد أحوال الأرض والشجيرات المثمرة منها، و غير المثمرة التي تكون عادة في مثل هذا الموسم الشتوي البارد أغلى من الذهب، كمصدر للحصول على أخشاب التدفئة. كما يتفقدون نمو الأعشاب البرية المنتشرة في السفوح الرابضة في قدم الجبل، التي تتغدى عادة من قطرات الندى، في انتظار كرم السماء، وسقوط المطر.

في سطح تلك الحقول العارية، إلا من نتف أعشاب متفرقة تبتسم للفراغ، بوجنات تكاد تكشف عما يعتلج بباطن الأرض، يتراءى لي من بعيد، أثر قطيع تائه، يبحث عن وجبة الصباح، و رعاة هنا وهناك، يقاومون لفحات الجريحة، بفرك الأيدي، وإعادة دسها في جيوب جلابيب صوفية قصيرة، وفي الجانب الآخر، المقابل لمغارة الموت، تراءى لي مجسم طفل وديع، يركد خلف جدي أبيض، بخفة متناهية، مقلدا رقصة الجديان، كما هو حال أي قطيع، ابتهاجا بنسائم الحرية، بعيدا عن الحضائر المسيجة.

إلا أن رقصتهما هذا الصباح كانت على نحو مختلف، وكأنهما يحتفيان بشيء ما. يسابقان زمن الفرح، بالقفز عاليا، والتدحرج على سجادة العشب الندي، الشاهد الوحيد على عمق العلاقة الوجدانية، التي كانت تربطهما. يحاول الجدي أن يتخلص من قبضة ذراعيه النحيلتين، ويقفز برشاقة متناهية، وكأنها الرقصة الأخيرة، ليركد وراءه بحماس إلى أن هدّه التعب والجوع والعطش، قبل منتصف النهار، ليعود إلى البيت منتشيا برقصة العمر، أو هكذا بدا لي وأنا أغرق في عمق تلك المشاهد المتشابكة، وإعادة تركيبها تلقائيا بمد استرجاعي كثيف، تحت تأثير أوجاع الحاضر المؤلم، وضبابية المصير، وتداخل عقارب التحفت نهاراتها ثوب لياليها، وتحولت أصبحتُها إلى مساءات بلوعة الانتظار.

ــ ماما .. أنا جائع أريد أن آكل…

ومن رقصة الوداع إلى رقصة عصافير البطن، وآخر الأطباق المشتركة، كانت عقارب النهار تلاحق شمس الضهيرة، ليتوقف العداد فجأة، معلنا عن موت الزمن، وسطوة المكان المحفوف بكل الأهوال والمخاطر. فبعد سنوات من الحفر والمحاولات المتوالية، التي كلفت الكثير، على حساب لقمة العيش، تسرب اليأس في بلوغ المرتجى. ومع ذلك لم يكل خالد من إعادة المحاولة تلو المحاولة، في كل موسم، ليظل الحال على ما هو عليه، دون إحراز أي تقدم في توسيع حفرة الحلم، في انتظار الموسم القادم، ليعاود الكرة مجددا، بنفس آخر وعزيمة أكبر، لكن دون جدوى، أمام وجود صخرة عاتية، أكبر من أن تتزحزح من مكانها بالأظافر ووخزات مهاميز تقليدية، ليظل الجرح مفتوحا مرة أخرى. حيث قرر في ذات اليوم إطمار فم هذه المغارة بصفة نهائية بالإسمنت المسلح، بعد انفراج الأجواء وحلول فصل الصيف، بعد تغطيتها ببعض الألواح الخشبية. إلا أن عقارب القدر كانت أسرع هذه المرة.

خلا المكان من المكان. صمت مطبق يعم أرجاء البيت، يثير الأم التي اعتادت سماع وقع خطوات أبنائها، ليفاجأ الجميع باختفاء ريان، وتبدأ رحلة البحث، في الأرجاء المحيطة، والأماكن المفضلة لديه، مستبعدين احتمال سقوطه في البئر. الاحتمال الأمر الذي تأكد مع سماع صدى النداء من قعر تلك المغارة السحيقة:

ــ عتقوني.. عتقوني.. عتقوني…

هكذا تناهى إلى مسامعي، النداء الأخير الذي اخترق الجبال والقلوب، واهنا متقطعا، رجع صدى أوقف الأنفاس، وكأن صخرة عاتية جثمت على الصدور وأوقفت معها عقارب الساعة التي أصبحت أكثر بطء وأشد فتكا بالنفوس. وفي الطريق إلى بئر الوطن، كانت الجموع تتقاطر أفواجا أفواجا، بين متعاطفين ومتضامين ومتطوعين يطالبون بفرصة لتسخير تجربتهم في الاستغوار، في إنقاذ الطفل القابع في قعر بئر الوطن. وبعد الفرصة التي آلت إلى شبه اختناق، تأكد أنه لا فكاك من فتح مسلك أكثر أمانا، و ترجيح كفة الجانب العلمي، عبر توظيف منظار المسح الطوبوغرافي وجرافات الحفر.

وكلما طالت ساعات الانتظار القاتل، ازداد الضغط، على تلك المساحة الضيقة، في ذلك المكان المعزول، الذي تحول إلى بؤرة محورية، ومحط جذب واهتمام اخترق كل الآفاق والحدود واختزل كل المسافات الفاصلة بين البئر المنسي في قعر الوطن، والعالم المترامي الأطياف والديانات والمعتقدات والأجناس، بسرعة البرق الإليكتروني الكاسح.

ولما بلغنا مرحلة الحفر بالأظافر، لم نعد نملك الطاقة الكافية، لتحمل الموت الأفقي، بعدما أنهكنا الموت العمودي، وشل حركيتنا وأنفاسنا، التي كانت تواصل الزفير مع حفر كل شبر في عمق الليل الكالح. كان بعضنا يحاول تقليص الهوة الفاصلة بين بعضنا و التخلص من الحفر المتغلغة في الأدمغة، وردم ثقوب الأيام الخوالي، ولو إلى حين، لأن الأغلبية يضعفون تماما في مثل هذه الحالات وفي الجنائز والمساجد والكنائس أيضا، وبمجرد ما يغادرون المقابر، وتلك الأماكن بما لها من هالة القداسة، تتغير أحاسيسهم وسلوكاتهم، وكأن الحياة خارج تلك الأماكن المرتبطة بالموت غير خاضعة للمراقبة ومجردة من الحس الإنساني.

هناك من كان يرى فيه ابنه، وآخر يرى فيه ذكرى آخر أخزانه، وأخرى تشم رائحة كبد أمه يحترق، فيما كانت الشابة القادمة من مدينة فاس، منشغلة باللقطة اليتيمة التي من شأنها أن ترفع من عدد المشاهدات، علها تغطي تكاليف الرحلة.. «… ولو ثمن المازوط وهاذ التسخسيخة… »، هكذا تناهى إلى مسامعي وهي تحدث مرافقها الشاب. الذي فاجأها بالقول:

“اسكتي إننا على المباشر فضحتينا يلعن بو هذا اللايف اللي ما غا يجيب حتى ثمنو..”. إلا أن تشويش ذوي الكاميرات الفضائحية الذين دخلوا في اشتباك، مع صاحبة القناة إياها، حال دون سماع رد فعلها بوضوح. وآخرون لا يرون شيئا من هذا ولا ذاك، في الوقت الذي اصطفت جموع غفيرة في قمة الجبل، خلف السياجات المخزنية، تتابع المشهد الرهيب بترقب ملحوظ، وآخرون تسمروا خلف شاشات الهواتف ينتظرون نهاية هذه المأساة، ويدهم على قلوبهم.

بعد كابوس الليلة الأولى، التي قضيتها وحيدا، أصارع جموعا في عتمة مغارة سحيقة، أرعبني الكابوس الثاني وهدير أصوات الطابق العلوي، الذين كانوا يدكون الأرض دكا دكا، وكأني بهم يزفون عريسا في محفل جنائزي، ولكن طلقات رصاص الكابوس الثالث الكاتم للصوت، التي تكاد تشبه كابوس الليلة الرابعة، كانت موجعة وقاتلة لم أعد أشعر معها بشيء من حولي، فتسللت إلى مغارة الوطن، القابعة في صدري، فوجدت صبيا ممددا بشكل دائري، نائما وما هو بنائم، ولما سألته بلغة النائم على وجعه، لم يشتكي لي من أي شيء، سوى الوحدة الرهيبة والشعور بالخوف في هذا المكان الموحش.

ــ ……….. ــ

………..

ــ كيف كنت تأكل وتشرب وأنت في هذه الحالة؟

ــ وهل الملائكة تأكل وتشرب!؟

ــ وكيف قضيت حاجتك، وما ترسب في الأحشاء؟

فهمس لي مبتسما، «لم يعد لي من حاجة أقضيها، آخر ما تبقى سقيت به هذا الروض، ألم ينفحك عطر المكان..!؟

وكأني به يود أن يقول لي .. جمعوا غير نتوما “خراءكم..”.

وقبل أن يخلد إلى نومه الأبدي عاجلته بالسؤال عن أحلام وكوابيس الليلة الأخيرة. فقال لي وهو يمرر باطن كفه على جفون عينيه الدائريتين، بتثاقل شديد، إنه رأى في ما يرى النائم، طفلا في عمر الورد يعود إلى بطن أمه، ويقرر عدم الخروج، لا حيا ولا ميتا، في انتظار ارتواء جب الوطن…