الدخول إلى “حالة” أصيلة

حسن عثمان

عندما ذهبت متأففا لتغطية مهرجانها الثقافي الأول، قالت نفسي الأمارة بالسوء: ما بال هؤلاء القوم يعلون شأن الثقافة تبريرا لنزواتهم الجامحة، وما عسى أن يفعل الشعر والتلوين والمسرح والغناء بالبشر، غير تخديرهم وزجهم في متاهات تتكاثر كالفطر.

حتى ذلك الموعد، كانت أصيلة قرية يستنكف المسافر أن يتناول فيها كأس قهوة، وقد أصبح على مرمى حجر من طنجة العالية الزاهية.

ولكن بأي ضوء سأغتسل الٱن قبل الدخول الى أصيلة، وكيف سأعتذر عن كل البذاءات التي تدعي أن الشعر لا يغير العالم والإنسان، وأن المعتوه هو وحده من لا يدري إن كان فراشة تحلم بأنها إنسان، أم إنسان يحلم بأنه فراشة، مثلما اختلط الأمر على الشاعر الصيني الذي رسم حدودا جديدة للشعر وتمثلاته في الواقع وانفلاتاته في الخيال.

والشاهد أن أصيلة لم تعد تضع فارقا بين الإنسان والفراشة، والشعر والخبز، بعد أن استبان لها أن بعض الشعر أيضا هو خبز الفقراء وسقفهم الأكثر علوا، وأن قليلا من الغناء يشفي عناء الروح وتقادمها وتهالك دفاعاتها الداخلية، وتهافت المتهافتين عليها في كل منعطف طريق.

ولكن من يريد أن يلج الٱن قدس أقداسها فليطلب، متواضعا، إذنا بالدخول وليسلك الطريق الصاعد من القصبة إلى حافة البحر، كما فعل قبله ليوبولد سيدار سنغور، وليو فيري، ورافي شانكار، والطيب صالح، وأحمد عبد المعطي حجازي، وصلاح أحمد ابراهيم، وتشيكايا أوتامسي، ورؤساء دول سادوا ثم بادوا ووزراء ورؤساء أحزاب وغيرهم مما يصعب على الذاكرة استحضاره، من أسماء فلاسفة وساسة وعلماء ومغنين وتشكيليين وسينمائيين ومهرجي مناسبات، وقليل من الكتاب والصحفيين وكثير من الكتبة والمتصاحفين.

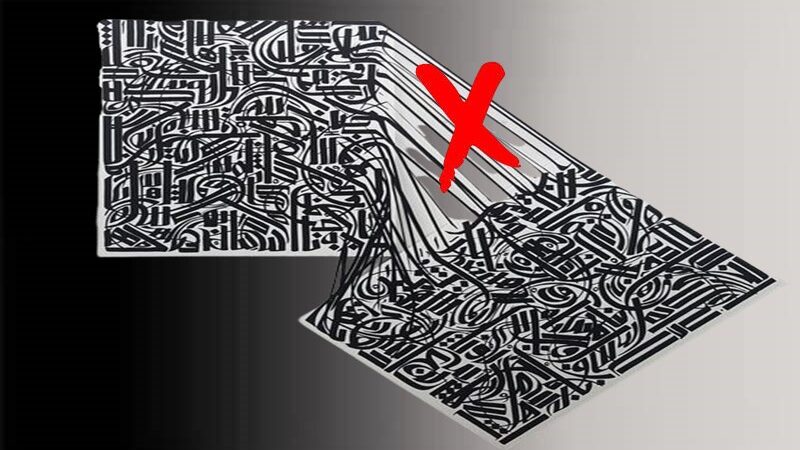

هذا الطريق الذي لا يزال يردد وقع خطاهم الوئيدة، تسليما بألا عجلة في موسم أصيلة، هو ذاته الذي يعمد بصرك بألوان تشكيليين شاءت صدف أقدارهم أن يجدوا مربعا فارغا في السور أو الدروب الصغيرة، ليعلنوا بخطوطهم وألوانهم انهم كانوا هناك، وأن سنغور ورافي شانكار ألقيا عليهم التحية من الطاولة المقابلة في مقهى الصيادين.

ربما يتوجب علي الآن أن أعترف بأنني لم أتوقع أن يعمر موسم أصيلة عاما آخر، وقد رمته صحافة اليسار الطفولي بتهمة النخبوية ومحاولة صرف الأنظار عن المشاكل الحقيقية لقرية تعتمد على الصيد الساحلي، وزد على ذلك ما شئت من هرطقات أحزاب سياسية من ذوات الاحتياجات الخاصة، تعادي روح الابتكار والتجديد وهبوب الهواء النقي.

ولكن عندما توقعت أن يكون المهرجان الأول هو الأخير، كنت مأخوذا بردود الافعال المتخلفة التي شحنت فضاءات أصيلة بما لا يحتمل من طاقات سلبية، تنبأت بأن المهرجان الأول، لقرية أصيلة التي لا يتوقف عندها مسافر إلى طنجة أو قادم منها، سينتهي ككل أيام المرح القصيرة، وسيعود الفقير العابر إلى فقره المقيم، ويعود الساسة إلى محاولة اختراع العجلة، مثلما يعود صغار الكتبة إلى التندر على محاولة خرقاء لتأسيس مهرجان ثقافي، بالنوايا الطيبة وأكواب الشاي المنعنع.

غير أن أصيلة التي يعرفها العالم، في هذا العام الثاني والعشرين بعد الألفين، ليست وليدة صدفة طائشة، ولكنها منتوج ثقافي تطلبت صناعته كثيرا من العرق والتواصل وإعداد خرائط دقيقة للوقت وأمزجة أهل الحال.

أذكر وقتها، والحديث هنا عن مطلع الثمانينات، إننا استبشرنا خيرا بتعيين محمد بن عيسى مديرا ليومية “الميثاق الوطني”، رحمها الله. كان قادما لتوه من منظمة الغذاء العالمية وكليات صحافة أمريكية ومعارض تصوير فوتوغرافي في نيويورك، ومن إيمان شبابي بأن المستحيل ليس مغربيا. ففي أول اجتماع لهيئة التحرير، فاجأنا بقوله أنه ينوي تحويل “الميثاق الوطني” إلى “هيرالد تربيون” مغربية.

Oh My God

وقتها، لم نعرف يقينا ماذا يريد سيد بن عيسى وماذا يعد لنا في الخفاء!

“هيرالد تربيون” في طابقين صغيرين بشارع مولاي عبد الله بالرباط؟

بدا لنا الأمر أشبه بفكاهة سوداء، استعنا على مرارتها بقهوة أكثر سوادا وطوينا صفحة “التربيون المغربية”، التي لم تعمر طويلا بعد ذلك، لا كصحيفة مغربية، ولا كحلم أمريكي يبدأ بأغنية وينتهي بكابوس.

ولكن ما لم ندركه وقتها هو أن بن عيسى، وزير الثقافة ووزير الخارجية لاحقا، كان يعمل رفقة التشكيلي محمد المليحي وزوجته آنذاك، الناقدة الإيطالية توني مارايني، على إعداد المهرجان الأول الذي سيحول أصيلة من قرية على هامش الفقر والذكريات، إلى اسم مرجعي في ساحة الفعل الثقافي على الصعيد العالمي. والشاهد أن من ضحكوا على المهرجان في عامه الأول كانوا يضحكون، في الواقع، على جهلهم وسوء تقديرهم لقوة الفعل الثقافي، ولدور الثقافة كقاطرة للتنمية، ولكن ربع قرن من السنوات السمان، بمردودها الثقافي المتنوع، كان كافيا لإجماع الأمم على أن أصيلة استحقت موقعها المتفرد في خريطة الكوكب، وأن مهرجانها أصبح معيارا تقايس به التجمعات والمناشط الثقافية في أرجاء العالم.

ويبدو أننا سنظل مدينين بالشكر للسيد بن عيسى الذي لم يمنحنا “الهيرالد تريبيون” في الرباط، ولكنه نقل مانهاتن وتايمز سكوير إلى قرية لم يكن يتوقف عندها… إلى آخر كلامي المعاد.

شخصيا، أجزم بأن أصيلة، ما قبل المهرجان، كانت وتظل تربة مباركة تستجاب فيها الدعوات وتتنزل فيها الرحمات. والشاهد أن ما قيل من كلام عام وخاص، وهذا أصدقه الكذوب، في منتديات أصيلة وفنادقها ومقاهيها ومطاعمها وحاناتها، وما أفرجت عنه الأوتار من حنين دافق ونوستالجيا مهلكة، وما أذنت له العقول بالأنتقال من مظان الرجاء إلى مقام الفعل وما ظل يترى من مودة وعرفان من الصيادين الذين عبروا درجات عديدة بمعيار الارتقاء الاجتماعي كمحصلة لتنمية تقودها ثقافة لم تعد (لعب دراري)، وإذ يحدث ذلك وأكثر على امتداد ربع قرن، لا أملك إلا أن أقول: أصيلة ليست مزارا سياحيا، على غرار مواقع أخرى، ولكنها “حالة”.. ما أن تدخلها حتى تتلبسك، وقد لا تخرج منها بذات قناعاتك وأمزجتك وارتباطاتك السابقة. وعندها ستكون “الزيلاشية” قد فعلت فيك ما يبقيك بشرا سويا، لا يري فارقا جوهريا بين الإنسان والفراشة.