في الذكرى 62 للاحتفال العَالميّ بالمسرح: تجسيدٌ للإبداع البشريّ الحيّ على مدار العصور

د. محمّد محمّد الخطابي

من المعروف أنه تم إنشاء “يوم المسرح العالمي” من طرف هيئة المسرح الدولية في مدينة فيينا بعد اقتراح من رئيس المعهد أرفي كيفيما، وبدأ الاحتفال به أوّل مرة بتاريخ 1962-3-27، ويتم اختيار الشخصية الأكثر إبداعًا وإشعاعا وإمتاعاً في الخلْق والأداء المسرحييْن من أجل كتابة خطاب عن هذه المناسبة، كما تمّ في نفس التاريخ افتتاح مسرح الأمم في فرنسا، انصرمت إذن 62 عاماً على هذه المبادرة لجعل السابع والعشرين من شهر مارس-آذار من كل عام يوماً عالمياً للمسرح. واحتفاءً بهذا اليوم تشارك مختلف مسارح العالم بهذه المناسبة بتنظيم الاحتفاليات، والتظاهرات الثقافية، وإقامة ندوات، ولقاءات حول المسرح وتاريخة ودوره التعليمي والتربوي والريادي، والتثقيفي، والترفيهي في المجتمع، بتقديم عروض مسرحية في هذا اليوم تخليداً لأقدم وأعرق الوسائل الإبداعية التي عرفتها البشرية منذ العهود القديمة في التاريخ، ولهذا سمي (بأبي الفنون) عن كل استحقاق، ولقدأصبح هذا اللقاء السنوي موعداً مشهوداً، وتقليداً متبعاً محموداً في مختلف أنحاء العالم.

وجاءت رسالة اليوم العالمي للمسرح هذاالعام التي اختيرت لإلقائها سيدة المسرح العربي الفنانة المصرية سميحة أيوب فقالت: “أصدقائي المسرحيين في جميع أنحاء العالم أبث إليكم هذه الكلمة في ذكرى اليوم العالمي للمسرح، وبقدر ما يعتريني من شعور غامر بالسعادة أنني أتحدث إليكم، فإن كل ذرة في كياني تختلج تحت وطأة ما نعانيه جميعاً– مسرحيين وغير مسرحيين– من ضغوط طاحنة ومشاعر صادمة وسط ما ينتاب العالم من حالة من عدم الاستقرار كنتيجة مباشرة لما يمرّ به عالمنا اليوم من صراعات وحروب وكوارث طبيعية كانت لها آثارها المدمّرة ليس فقط على عالمنا المادي وإنما كذلك على عالمنا الروحي وسلامنا النفسي. أتحدث إليكم اليوم بينما ينتابني شعور بأن العالم بأسرة بات كالجزر المنعزلة، أو كالسفن الهاربة في أفق معبأ بالضباب، كل منها ينشر شراعه ويبحر على غير هدى، ليس يرى في الأفق ما يهديه، ورغم ذلك يكمل إبحاره آملاً أن يصل إلى مرفأ آمن يحتويه بعد تيه طويل وسط أمواج بحر هادر”.

هل ما زلنا نحتاج للمسرح؟

الكاتب الروسي المسرحي المعروف فاسيليف أناتولي كان قد قد تساءل ذات مرّة: “هل ما زلنا نحتاج للمسرح؟ ذلك هو السؤال الذي سئم من طرحه، على نفسه، وعلى الاَلاف من المُحترفين اليائسين في المسرح، والملايين من الناس العاديين. في تلك السنين، عندما كان المشهد غير ذي أهمية بالمرة، مقارنة بميادين المدينة الشاسعة، حيث المآسي الأصلية للحياة الحقيقية في كل يوم تتفاقم. وويزداد تساؤله: ما هو المسرح بالنسبة لنا؟ هل هو شرفات مذهبة وردهات في قاعات مسرحية فخمة، وكراسٍ مخملية، وأجنحة فاخرة، وأصوات ممثلين رخيمة، أو على العكس شيء يبدو مغايراً مقصورات سوداء ملطخة بالوحل والدم، ونتوءات ضارة لأجساد عارية في داخلها. ويزداد التساؤل تصاعداً: ماذا بمقدوره أن يحكي المسرح لنا؟ فيقول: المسرح يستطيع أن يحكي لنا كل شيء، كيف هي الآلهة في الأعالي، وكيف يذوي المحبوسون في كهوف منسية مظلمة تحت الثرى، وكيف للعواطف أن ترتقي بنا، وللعشق أن يحطمنا، وكيف يمكن لامرئ ألا يحتاج لإنسان طيب في عالمه، أو كيف يمكن للإحباط أن يسود، وكيف للناس أن يعيشوا في دعةٍ، بينما الصغار يهلكون في معسكرات اللجوء، وكيف لهم جميعاً أن يرجعوا عائدين إلى فيافي ومفاوز الصحراء، وكيف نُجبر يوماً بعد يوم على فراق أحبتنا.

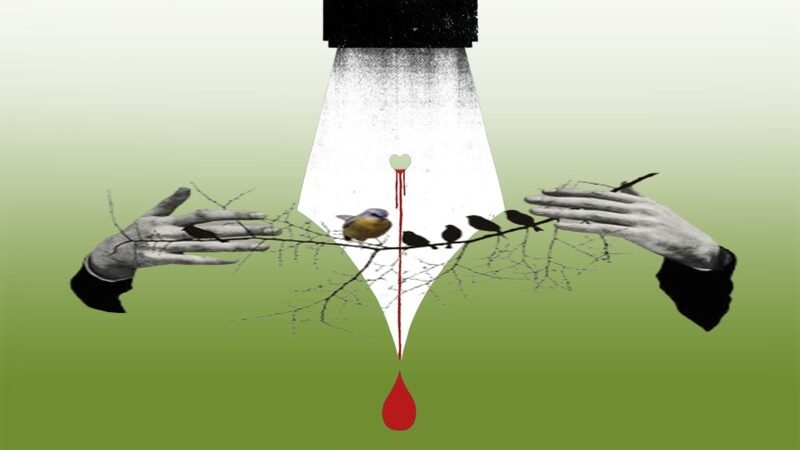

بمقدور المسرح أن يحكي لنا كل شيء. هكذا كان المسرح دائماً، وسوف يبقى أبدا، إذا نظرنا إلى الفنون الجماهيرية كافة، فبمقدورنا أن ندرك على الفور أن المسرح وحده فقط هو الذي يخاطبنا بكلمة من الفم إلى الفم، وبنظرة من العين إلى العين، وبإشارة من اليد إلى اليد، وبايماءةٍ من الجسد إلى الجسد. المسرح ليس بحاجة إلى وسيط ليعمل بيننا نحن بني البشر، بل إنه يشكل الجهة الأكثر شفافية من الضوء، فهو لا ينتسب لا لجهة الجنوب ولا الشمال، ولا للشرق أو الغرب البتة، فهو روح الأنوار التي تشعّ من أركان الكون الأربعة كلها، وسرعان ما يتعرّف عليه كل الناس، سواء أكانوا من أهل وده، أو ممن لا يقبلونه. إن المسرح يفتح أبوابه على مصاريْعها للدخول المجاني للجميع. ولتذهب إلى الجحيم كل الآلات الإلكترونية والحواسيب، عليكم الذهاب إلى المسرح، واحتلال الصفوف الأمامية الأولى ، وكذلك الشرفات، واصغوا للكلمات، وتأملوا المشاهد الحية، لا تفوّتوا سانحة للمشاركة فيه، ولكن، ثمة مسرح واحد لا يحتاجه الإنسان وهو في غنىً عنه، وهو مسرح الألاعيب السياسية، مسرح الساسة، مسرح مشاغلهم غير النافعة. ما لا نحتاجه بالتأكيد هو مسرح الإرهاب اليومي، سواء كان بين الأفراد أو الجماعات. ما لا نحتاجه هو مسرح الجثث والدم والتقتيل والتنكيل في الشوارع والأزقة والميادين، في العواصم والحواضر الكبرى، لا نريد ولا نرحّي بمسرحٍ يشجّع على تأجيج الصدامات بين الديانات والفئات العِرقية”.

أقطاب المسرح الإسباني المعاصر

وبمناسبة اليوم العالمي للمسرح جدير بنا أن نسلط الأضواء على ثلاثة من رواد المسرح الإسباني المعاصر وهم بالتوالي، رامون ديل فاييى إنكلان، وبويرو باييخو، ولويس رياثا، يشير الناقد الإسباني فرانسيسكو رويث رامون، إلى أن هؤلاء المسرحيين يمثلون اتجاهات مختلفة للنصّ الدرامي في المسرح الإسباني، على الرغم من غياب أحد أقطاب المسرح الإسباني المعاصر، الذي جاء بعدهم وهو الشاعر والمسرحي المتألق فيدريكو غارسيا لوركا، الذي نفذ من ثغرة نصوص رامون ديل فاييى إنكلان ليبدع لنا مسرحا فريدا ذا طابع خاص. يتميز المسرح في الديار الاسبانية بالتنوع والغنى والثراء، سواء في مواضيعه أو نصوصه أو جوهره. ومنذ كتّاب المسرح الإسباني الكلاسيكيين الأقطاب الكبار أمثال فرناندو دي روخاس، ولوبي دي فيغا، وكالدرون دي لا باركا، وتيرسُو مولينا، وخوان رويث دي ألاركون، ما فتئ المسرح الإسباني يحقق نجاحات في مختلف العصور، كما عرف المسرح الإسباني نجاحات كبيرة كذلك خارج إسبانيا، خاصة في أوروبا وفي بلدان أمريكا اللاتينية.

النصوص الدرامية عند فاييّي إنكلان

عرفت المواضيع الأساسية المتعلقة بالعروض المسرحية منذ عام 1887 في كل من باريس وبرلين وموسكو ولندن، تطوراً هائلاً مهد السبيل إلى ظهور المسرح الحديث الذي سيصبح من أبرز رجالاته برتولت برخت، وأرثور أداموف، وجان جنيه وغروتوسكي، وبيتر بروك، وسواهم الذين يعتبرون من الوجوه المشعة في تاريخ تطور المسرح الأوروبي. هذا التيار لا يعتمد على الصورة المسرحية بقدر ما يُعنى بجوهرالنصوص، هذه النقلة في عالم المسرح في إسبانيا قام بها الكاتب الإسباني رامون ديل فاييى إنكلان، انطلاقا من سنة 1906 حيث بدأ يتجلى الإبداع المسرحي في الورق والكتابة، قبل أن يظهر على الخشبة بواسطة الإخراج المسرحي. وهناك نصان بارزان لهذا المبدع هما “نسر المجد” و”غنائية الذئاب”، وتغلف هذه النصوص أجواء من الظلام، والطلاسم، والموت، والدم والعنف، والقساوة وعناصر أخرى ظلت بمنأى عن النصوص المسرحية الأوروبية، وعن خشبات المسارح الغربية بشكل عام.لا تحتاج نصوص فاييى إنكلان إلا إلى حيز رمزي لإبلاغها للجمهور، وتغدو كلمات شخصياته حليفة الضوء واللون والصوت. ولصيقة بأجسام الممثلين وحركاتهم ومواقعهم، ذلك أن هذه النصوص تتوفر على قوة سحرية ليس من حيث ثراء مضامينها وحسب، بل بشكلها وإطارها ووقعها وتنغيماتها، هذه النصوص هي ذات طابع اجتماعي ونفسي في آن واحد، إذ لا يقوم العالم الدرامي لدى الكاتب على النطق والقراءة، كما كان الشأن في النصوص الواقعية، بل إنه لصيق بالجو الرمزي الجديد، أي طغيان الكلمة باعتبارها الخاتم الجديد لمسرح القرن العشرين. إن إنكلان بهذا الاتجاه الجديد لم يكن كاتب نصوص وحسب، بل كان ممثلاً ومخرجاً مسرحياً في آن، داخل نصوصه نفسها، وهذا المنحى المسرحي لديه ليس هروباً من الأعراف المسرحية أو نكرانا لها بقدر ما هو عودة إلى ينابيع الدراما وانغماس في معايشة الفن المسرحي في أجلي معانيه. إنه بهذا الاتجاه يمثل رجوع الإنسان إلى رؤاه الأولى المبكرة للعالم الحافل بالأسرار والغوامض المغلف بلغز التساؤل الأبدي، وما يتراءى له في نصوصه من شخصيات غريبة، تتعانق فيها الخيالات وأضغاث الأحلام باللاوعي والهذيان. إنه باتجاهه هذا قد أعاد الاعتبار لبعض الأبطال الكلاسيكيين الذين نعرفهم، والأشكال المسرحية في نصوصه هي الحلقة الواصلة بين جيري، وبريخت، أو أرتود، وأونيسكو، أي بين المسرح الملحمي أو الحماسي ومسرح العبث أو اللامعقول.

الدراما التاريخية عند بويرُو باييخُو

للدراما التاريخية مميّزات الربط بين الماضي والحاضر، لذا فإن رؤية العالم التي تقدمها لنا هي نتيجة تداخل عملية تركيب أيديولوجي للحقيقة التاريخية، بواسطة الكاتب بمساعدة المتفرج، هذا التركيب عادة ما يكمن في بنيوية رؤية الماضي عن طريق تلاقي الكاتب والمتفرج في الحاضر، ويغدو البعد القائم بين الزمنين ملكاً للسرد التاريخي. وهنا تكمن مقدرة بويرُو باييخو في الوساطة التراجيدية بين الزمنين. وخير مثال لديه مسرحيتاه “حكاية مُعلم” و”الظلام الملتهب” حيث تعتبر هاتان المسرحيتان تقصياً مهووساً للظرف التراجيدي للإنسان، كعنصر بارز من عناصر التاريخ، بل إننا نجد هذا الهاجس في تقصي عامل الزمن في مسرحيتين أخريين للكاتب نفسه هما “الحاكم للشعب” و”الإنفجار”، إن الفرق بين الضمير المعتقدي والضمير التراجيدي لا ينحصر في تقبل الحقيقة أو تغييرها، بل على العكس من ذلك يكمن في عدم قبول انشراح المتفرج بإجابة، أو تفسير يؤديان إلى تلاشي الصراع القائم، وإن الضمير التراجيدي يحول عملية التساؤل إلى تناوش تراجيدي، وذلك بتفجير السؤال نفسه على خشبة المسرح، وهكذا يجعل الكاتبُ المتفرجَ مشاركا في البحث عن الإجابة، ليس على خشبة المسرح وحسب، بل في الحيز التاريخي كذلك. والإجابة رهينة بطبيعة الحال بمقدرة وكيفية تلقي المتفرج للسؤال وفهمه واستيعابه.

مسرحيات باييخو تحفل بهذا العنصر التساؤلي التاريخي المُحيّر، وهو بذلك يزيد في مضاعفة وظيفة الأعضاء السمعية والبصرية لدى المتفرج وتنشيط السمات الكلامية لديه، فتغدو التراجيديا عنده وسيلة مفتوحة لا مغلقة، لأنه بذلك يستبدل مفهوم القدرية بالحرية، محولاً إياها إلى المحور المحرك لنظرته التراجيدية للتاريخ، وبذلك تغدو المسافة الممتدة بين العطاء والاستقبال، أي بين الكاتب والمتلقي للنص، هي المسافة القائمة بين الضمير التراجيدي وتساؤله والضمير وجوابه. وبذلك تتحول الدراما إلى حقيقة تاريخية ويظل المتفرج هو وحده باستطاعته تخطي الحواجز وتجاوزها، في سباق التاريخ. عاش باييخو سنتين من عمره في مدينة العرائش في المغرب، حيث كان والده عسكرياً يعمل في الجيش الإسباني هناك. مثله في ذلك مثل الكاتب المسرحي الفرنسي جان جنيه، الذي عاش هو الآخر في هذه المدينة، بل أوصى بأن يدفن فيها، كما دُفن فيها في ما بعد الكاتب الإسباني الشهير خوان غويتيسولو الذي عاش ردحاً من الزمن في مدينة مراكش حتى توفي فيها.

لويس رياثا ورؤيته المسرحية الثاقبة

تتمثّل الرؤية المسرحية لدى الكاتب المسرحي الإسباني لويس رياثا فى مسرحيته “الحصان داخل السور” وهي تتميّز بهالة من السخرية والتهكم في أجلى مظهره في المسرح الغربي الحديث، إن الكاتب بدل أن يتقبل مختلف الأشكال التجريبية للمسرح الجديد المنتشر بين ضفتي المحيط، أي بين أوروبا وأمريكا، يلجأ إلى صنع أسلوب مسرحي جديد خاص به، يأتي مباشرة بعد موجة العبث، لكي يتسنى لقارئ نصوصه فهم ما يقرأ لا بد له أن يقيم عدداً من الوسائط بين النص والعرض، نظراً لتكاثف الرموز عنده وتداخلها، وتفجيره لعنصر الأنا لهوية الممثل والمتفرج في آنٍ. إلا ان هذا الكاتب وهو الثالث بعد الكاتبين الآنفي الذكر، يرى أن المسرح الإسباني لم يكتب من طرف الكتاب المسرحيين الرسميين، بل من طرف الشعراء، ويضرب مثالاً لذلك بفيدريكو غارسيا لوركا، ورفائيل البرتي، حيث بز هذان الشاعران، في نظره، بعض الكتاب المسرحيين الإسبان الآخرين.

التراث الأندلسي منبع ثرّ للمسرح الإسباني

اِستقى المسرح الإسباني على امتداد العصور، غيرَ قليلٍ من مضامينه، وموضوعاته من الحضارة الإسلامية في الأندلس، كما يشهد بذلك معظمُ الدّارسين والمُستعربين الإسبان وغير الاسبان على حدٍّ سواء، حيث حفلت العديد من الأعمال المسرحيّة الاسبانية القديمة منها والمعاصرة بالإشارات، والرّموز الواضحة إلى القصص والحكايات والمعايشات الأندلسية والمُوريسكيّة، والمظاهر الحضارية والثقافية والتراثية، وإبراز مواقف الشّهامة والشجاعة والنّبل والكرم والأنفة عند المسلمين، على اختلاف أجناسهم وإثنياتهم وأعراقهم.

وتتجلّى مظاهر هذا التأثير منذ القرون الوسطى وفي العصر الذهبى للمسرح الإسباني، أيّ منذ عصر الرّومانسيّين القُدامى إلى المُجدّدين من المسرحيّين الإسبان في القرن العشرين. ومن أبرز الكتّاب الإسبان الذين عُنوا بهذه المواضيع، وخاضوا تجاربَ إبداعية في هذا المجال – على سبيل المثال وليس الحصر- فرانسيسكو فِيّيّا إِسْبِيسَا، حيث شكّلت المواضيع الإسلامية في أعماله عنصراً أساسياً لإبداعاته الأدبية والمسرحية على اختلافها. وقد حقّق هذا الكاتب الإسباني نجاحاتٍ باهرةً بأعماله هذه داخل إسبانيا وخارجها، وعلى وجه الخصوص في بلدان أمريكا اللاتينية، كما تُرْجِم بعضُها إلى اللغة العربية، إلاّ أنّ بعض هذه الأعمال لم تسلم من معاول التهجّم والهدم والانتقاد من طرف بعض النقاد الإسبان المتزمّتين. في حين أنّ نقّاداً آخرين أنصفوه وجعلوه في طليعة المُمهّدين للمعاصرة، والمُبشّرين بالتجديد والحداثة في الأدب الإسباني وفي أمريكا الجنوبية. ومن أعماله الإبداعية المعروفة في هذا الصّدد مسرحيته «قصر اللؤلؤ» (1911) التي نقلها إلى اللغة العربية أستاذي في آداب جامعة عين شمس في القاهرة الدكتور لطفي عبد البديع . ومسرحيته “بني أميّة” (1913) و”باحة الريّاحين” (1908) و”عبد الرّحمن الأخير” (1909) و”انتقام عائشة” (1911) وسواها من الأعمال الإبداعية والدراسية الأخرى. وُلِدَ فِييَّا إِسْبِيسَا عام 1877 في مدينة ألمريّة، ذات الأصول والآثار والتأثيرات الإسلامية المعروفة، وتوفّي في مدريد عام 1936.

لاشيء يشبه المسرح!

المخرج البولندي كريستوف ورليكوفسكي يقول عن المسرح: إنه لاشيء يشبه المسرح في مقدرته الهائلة على الكشف والتعبيرعن العواطف الدفينة. وإنه كثيراً ما يلجأ إلى النثر لدى كتّاب كبار متميّزين مثل فرانز كافكا، وتوماس مان، ومارسل بروست وسواهم، الذين أدركوا بفطرتهم الأصيلة نهاية النموذج السائد في العلاقات بين البشر، ونهاية الأنظمة الاجتماعية والانتفاضات الثورية ضده، وهو ما غدونا نعانيه اليوم بشكل حادّ، لقد أمسينا نعيش ونتعايش مع الجرائم والصّراعات التي تثار في مختلف الأماكن والأصقاع، التي ما انفكّت تنقلها لنا مختلف وسائل الإعلام والاتصالات المنتشرة بيننا، وقال إنه لم تعد لدينا القدرة على استراق النظر إلى ما وراء الأسوار. ولهذا السبب على وجه الخصوص ينبغي أن يستمدّ المسرحُ قوته وزخمه وعنفوانه، لإستراق واستشراف وإعمال النظر داخل كل المناطق المحظورة.

يقول الباحث المغربي بليّ محمد: “عالمنا الواسع نفسه مسرح كبير على ظهره صور جدّ كثيرة متنوعة ومختلفة هذه مبتسمة وهذه ضاحكة وهذه حزينة وهذه راقصة وهذه صامتة وهذه غامضة ، فالمسرح نال الوسام الذي لا ينبغي لأحد غيره ان يستلمه، انه المعلم الكبير فمن المخرجين السينمائيين الكبار من كانت بدايته مسرحية ومن الممثلين كذلك، المسرح لم تعد له لغة واحدة بل لغات، ولم يعد مقصوراً على اسم واحد بل أصبحت تنصب له الخيام في اكثر من بلد ،إنه يساهم في حلّ بعض القضايا الاجتماعية المستعصية وما أكثرها في زمننا هذا منها ما يدعو للضحك ومنها ما يدعو للبكاء، المسرح يجدّ ويجتهد في خلق أساليب فنية جديدة لم يسبق لها أحد ،سيظلّ المسرح يشقّ طريقه الطويل بنشاط كبير رغم الأشواك والصعوبات التي تعترض سبيله.