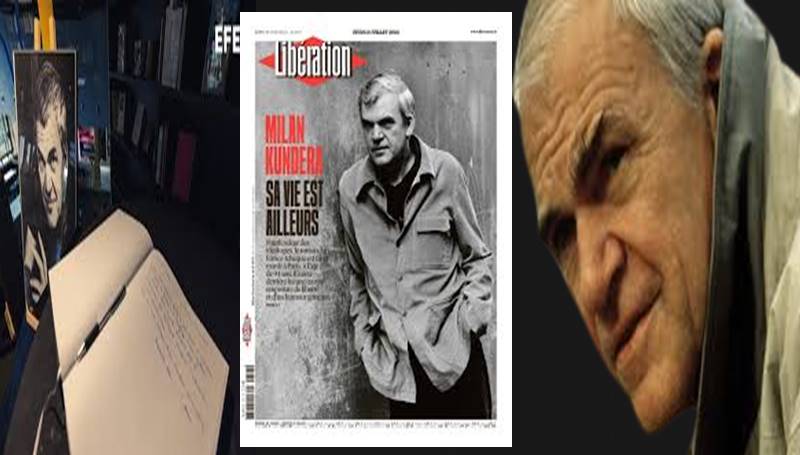

الكاتب التشيكيّ الفرنسيّ ميلان كونديرا وداعاً: أعلن العُقوق ضدّ الشيُوعيّة وعانق الغربة والمجد بعيداً عن بلده

د. محمّد محمّد خطّابي

في الحادي عشر من الشهر الجاري يوليو توفي الكاتب التشيكي- الفرنسي ميلان كونديرا عن عمر يناهز الـرابعة والتسعين حولاً . ويعتبر ميلان كونديرا، من أبرز الكتّاب المعاصرين، وهو تشيكي المولد عام 1929 ثم تجنّس بالجنسية الفرنسية وأقام في فرنسا حتى رحيله، كان والده لودفيك كونديرا عالماً موسيقياً ورئيساً لجامعة جانكيك التشيكية للآداب والموسيقى.

أجاد ميلان كونديرا العزف على البيان بإشراف والده، تخرج عام 1952 واشتغل أستاذاً مساعداً، ثم محاضراً في أكاديمية براغ للفنون التمثيلية. في مقتبل عمره نشركونديرا الشعر، والمسرحيات ومقالات في النقد الادبي وعمل محرّراً في عدد من المجلات الأدبية في براغ.

كان ميلان كونديرا قد التحق بالحزب الشيوعي عام 1948، ثم تمّ فصله من هذا الحزب وعاد اليه عام 1956 إلى أن فصل منه من جديد عام 1970.

ونشر ميلان كونديرا عام 1953 أول دواوينه الشعرية لكنه لم يُعرف ككاتب كبير إلّا عام 1963 بعد أن نشر باكورة مختاراته القصصية الأولى التي كانت تحمل عنوان: “غراميات مضحكة”.

ينبغي الإشارة في هذا الصدد انه في عام 1968 بعد ان دخل الاتحاد السوفييتى تشيكوسلوفاكيا، بعد انخراط كونديرا فيما عُرف فيما بعد بـ “ربيع براغ”، شدّ الرحال إلى فرنسا عام 1975 بعد أن صدر قانون حظر توزيع كتبه ومنعها من التداول لمدة خمس سنوات، عمل كونديرا في فرنسا في المقام الاوّل أستاذاً مساعداً في جامعة “رين” الفرنسية ، وبسبب نشره لكتابه “الضحك والنسيان” تمّ إسقاط الجنسية التشيكوسلوفاكية عنه عام 1978، إلاّ أنه سرعان ما حصل على الجنسية الفرنسية عام 1981.

“كائن لا تحتمل خفّته ” وتوْقه “للخلود “

من أشهر روايات كونديرا “كائن لا تحتمل خفّته”، حيث أصبح بهذه الرواية كاتباً معروفاً ذائع الصّيت على الصعيد العالمي نظراً لما تتضمّنه من تأملات فلسفية عميقة، كما أنه بروايته “البطء” أصبح لـ: كونديرا لساناً فرنسياً حاضراً بقوّة ليس في الأوساط الادبية الفرنسية وحسب بل في العالم أجمع.

كما تعتبر روايته “الخلود” من أشهر أعماله الروائية” حيث أمسى يُوسَم بعد نشرها وذيوعها وانتشارها وترجمتها إلى عدة لغات حية بأنه أحد عمالقة الكتّاب فى العصر الحديث بلا منازع بل لقد نعتها بعض النقّاد أنها من أهم الرّوايات التي كتبت فى القرن العشرين، التي ما زالت تترى وتتوالى ترجماتها إلى مختلف اللغات الحيّة بما فيها اللغة العربية، وما فتئت الدّراسات الأدبية والرؤى والتحاليل النقدية تنشر حولها إلى يومنا هذا فى مختلف أنحاء المعمور .

تعتبر رواية الخلود عملاً إبداعياً مكوّناً من مرويات وحكايات تبدو منذ الوهلة الأولى كأن لا رابط بينها، إلا أنها تترابط وتتشابك بطريقة مؤثرة على مدار الحكاية تبعث على الدهشة والشدوه. إنها تدور حول قصة “أنييس” التي فاجأها الموت المفاجئ، والتي ما احتلّت أختها “لورا” مكانها في حياة زوجها “بول”، يسوق كونديرا في هذه الرواية قصصاً وحكايات ثانوية عديدة فيتعرّض لقصة غوته وهمنغواي وشخصيات أخرى، حيث يحدثنا المؤلف عن خلود الكائن وأعماله،هذه المحكيات المداخلة فيما بينها تتّميّز بنوع من الوضوح، وهي تعالج العديد من المواضيع المرتبطة برهانات الشخصيات، والمواضيع الأثيرة عند كونديرا مثل انسياب الزمن، و تواترالخلود، ومظاهرالحب والجمال، ومن ثم تتّسم رواية الخلود بالعمق البليغ، والذكاء والألمعية والدعابة والفكاهة. إنها -كما يشير أحد النقاد: “تجسيد لفنّ كونديرا في أبهى صوره، وهو الروائي البارع الذي يوازن بين الكلاسيكية والحداثة، ويفك بمهارة شفرة عصرنا الذي يجمع بين الانحطاط والسموّ”.

إشكالية الأرض المحروقة

نعود لنؤكّد في ذات السّياق أنّ “الخلود” رواية تناوش، وغنوص،وقلق، وارتياب، وتفكيك الحياة بكلّ تعقيداتها وألغازها الأبدية، ثمّ محاولة رأبها بدون جدوى، رحلة فى عمق الزّمن البروستي حاضراً وماضياً ومستقبلاً، وهي استهتار بهؤلاء الذين ُينعتُون بالخالدين أو يحلمون بالخلود الذين لا يمكث لهم منه سوى الأسماء، أو قبض من ريح أو بعض من حصاد الهشيم . كلّ ما هو بسيط فى هذه الرّواية يغدو عظيماً، تتحوّل فيها الصّدف العابرة إلى أحداث هامّة، إنّها رواية صادمة يصعب نسيانها بسهولة ويسر، رواية اللّهاث الجريح، والإلحاح الحميم لاستذكار، واستحضار، واستكناه، واستغوار، واستبطان، واستكشاف وتفجير دهشة “الأنا” حيال حقيقة الوجود، وهلوسة اللاّمعقول، ومداعبة العبث بالعبث، ومناغاة العدم بالعدم، انغماس فى فلسفة الحياة، وتحديق فى صيرورة إنصرام الزّمن وانسيابه وتآكله وتحاتّه، تأمّل وإستقراء على طريقة الكاتب فى مواجهة التوابع والزوابع، وصدّ العواصف والأعاصير، والتطلّع المخفق نحو الأبقى والأصلح، إنها رواية تخلد فى خلد قارئها فتغدو أحداثها وعباراتها خالدة في فكره وتفكيره، ساكنة فى أعماقه ووجدانه، لا ينقطع عن العيش فى كنفها لسنوات طوال، إنّها تجعلك تضع “أناك” على كاهلك المثقل بالهموم، و تجعلك تحمل صخرة سيزيف على كتفيْك – رغماً عنك- منتشياً بوجودك، منغمساً فى كينونتك، مستمتعاً بهنيهاتك الرغيدة كما أعطيت لك، وتمضي دون أن تلوي على شيء.

كثيراً ما تُنعت “الخلود” بـ”رواية العصر”، حيث أصبح العقوق القديم الذى أعلنه “كونديرا” ضدّ الشيوعية ينظر إليه بإعجاب كبير. لقد خرج الكاتب بهذه الرّواية من الشكّ إلى اليقين، ومن الحيرة إلى الثبات، إنه قد هاجر قسراً – كما رأسنا آنفاً- 1975 من بلده إلى بلد آخر كان مجهولاً بالنسبة له وهي “فرنسا” وكأنّه قد إنتزع من وطنه الأصلي انتزاعاً، أو قدّ من أرضه الأولى قدّاً، كانت أعماله بمثابة ”أحجار كريمة” مرصّعة إنفرط عقدها في أرض بور. حصل كونديرا على الجنسيّة الفرنسية 1981 كما سبق القول وهو محاط بهالة كبرى من الشّهرة والمجد، والتكريم والتبجيل بين المثقفين والنقاد والجامعات والاكاديميات، كانت أخبار كتبه تنقل من فم إلى فم، وتلوكها الألسن بالتقريظ والثناء فى كل مكان.

بين جوهان فون غُوته وإرنست همنغواي

ليس من قبيل المصادفة أن يتخيّل كونديرا لقاء بين جوهان فون غوته وإرنست همنغواى، وهما يناقشان إشكالية الأرض المحروقة حيث تدفن الأقلام كلّ ما تلمسه، إنّها تعجن وتسمّم كلّ شىء. إنّه واعٍ كلّ الوعي بهذا المسخ الفاوستي الشيطاني الإبليسي الذى كان يحدث في”جحيم براغ “، وهو يتخيّل ظلال الناس وهيادبهم وهم يجوبون أزقّتها على غير هدىً، ويتجوّلون في ساحاتها بلا بوصلة، تلك الظلال أوالأشباح الإنسية، مثلما هو عليه الشأن لدى الكاتب المكسيكي الشهير خوان رولفو فى رائعته “بيدرو بارامو”، كانت تعيش حياواتها المشّعة المؤقتة التى تتحوّل جُسُومها إلى هيادب تكتظّ بها الأحياء المظلمة، والأزقّة المعتمة، والدروب القاتمة الوعرة، هذه الظلال الإنسية يختلط عليها الأمر لعدم وضوح الرؤية، ولشدّة ضبابية الحقيقة، حقيقيتها بل وحقيقة العالم، إنّها خيالات المآتة المصنوعة من خيال سديميّ آخر أكثرحلكة وضبابيّة، وأعمق قلقاً وإضطراباً. إنّها تفلت من المارّ، أو المسافر، أو المهاجر، أوالفارّ من خياله إلى ظلال أشباحه العتيقة، إلاّ أنّه يستحيل عليه أن يستنسخها أو يعيد إليها الحياة، وهي خائفة متوجّسة، قلقة مرتبكة مرعوبة من الضّباب المعتم حتى وإن كانت هناك منارات، وفنارات، وقناديل اصطناعية مضيئة تلوح من بعيد تحت لسعة البرد القارس، أو لفحة الهواء المكيّف.

إنّ ضحايا وأبطال القصص التراجيدية للأزمنة الأخرى مثل هرمان بروش، وموسيل، وهمنغواى سوف ينادى عليهم للفداء، وإلاّ فإنّ تلك الأشباح سوف تشفق على ضحاياها، وتنزل من عليائها، لتستقرّ في الورق المطبوع، إلاّ أنّنا لا نعرف إذا ما كانوا هم حقيقة أم مجرد أقنعة كانوا يرتدونها في أوقات وأماكن أخرى وهم واقعون تحت رحمة المؤلف الذى ينعي على شخوصه قصورهم، هذه الشخوص التى سبق أن فكّر فيها واستنبطها هو نفسه استنباطاً.

السيمفونية الموسيقيّة النّاقصة

كونديرا يعرف كيف يرتّب ويركّب تلك المقطوعات الموسيقية المبعثرة للسمفونية التى لم تكتمل بعد. إلاّ أنّ العمل الإبداعي قد ضاع، ولم يبق منه سوى ومضات أو آثار ضوئية، هناك النوتة أو تجسيم النّغمات لعمل فكّر الكاتب في خلقه إلاّ أنّه يعجز عن التنفيذ. هذا المسافرالمتمرّس لا ينسى أبدا الأخاديد والشّعاب والمسالك التي يمكن أن يلتقي فيها أماديوس بموتزارت، والفارس باري ليدون، وفرجيل لبروش، عندما يتخيّل كونديرا طريقاً ضائعاً ضرب له فيه موعداً مع أشباحه، حينئذ يهرول أو يركض سريعاً لإنجاز المشروع الأدبي الذي يدور بخلده، بالطريقة نفسها التي كان يكتب بها عادة مؤرّخو الأدب (يُحكى أن.ّ…) ويعود غوته وهمنغواى للظهور من جديد ليرتديا ثوبَ العزلة، ليست عزلتهما بل عزلة الرّاوي، وتنزل كلماته منثالةً متصبّبة بالعرق، بعد أن كانت فى طيّ الكتمان أوالنسيان أو في غياهب المجهول، ها هي ذي تعود ولها إهاب وهيدب جديدان، إلاّ أنّ الخلود يكون قد ضاع فارّاً في اتّجاه عكسي في سفرة بعيدة. هارباً من نظراتنا، إذ في تلك اللحظة تبتدئ الصّور والأخيلة تتراكم وتتسابق وتطفوعلى ثبج الذّاكرة، وتعلو فوق سطح الوعي، وتتحوّل في هنيهة إلى حركات سابحة، وإلى شذىً أو أريج جسم بشرى ظهر ثم اختفى، إلى ذكرى ليلة حبّ تطاردنا وتجعلنا نتخيّل القصّة التي لم تنته أبداً.

وهكذا تبتدئ الرحلة في إتّجاه أرض موعودة ومشاهد فيها أدميّون يمدّوننا بالدفء والدّعة والرقّة، إلاّ أنّ الوطن اليتيم، أو الوطن العتيق، أو المنزل الأوّل يعلو وجوه سكّانه الخوف والهلع والذّعر وهم يتلذّذون بمتعة حكايات الجدّات الخرافية الغريبة المتوارثة والمتواترة. كلّ ذلك قد زال واختفى لا محالة بسبب الكوارث البيئية والتلوّث الصناعي، إنّ مشهد المدن القديمة في وسط أوروبا وروائحها العبقة والفوّاحة لم يعد له وجود، وقد تمّ استبدالها بأخرى توضع داخل أحقاق وقوارير مُحكمة يمكن إبتياعها في الأسواق التجارية الكبرى الممتدّة على ضفتيْ التّاريخ. إنّ الظّلال الماضية للأزمنة الغابرة قد بدّلت بدمىَ ولعب ومخلوقات تتلظّىَ وتتعذّب بوجودها المادّي الذي لا حياة فيه، وتجعلنا بالتالي نعاني ونأسىَ ونتأسّى ونتعذّب نحن كذلك معها.

في البحث واللهاث عن الزّمن الضائع

العنصر المحيّر لدى هذا الكاتب هو مدى قدرته على التعامل مع اللغة واحترامه للكلمة، إنّه قد يبدو مملاّ عند بعض القرّاء، أو ثقيل الدم عند بعض النقّاد ،لأنّ كتاباته ليست يسيرة سهلة أو مستساغة الهضم، بل إنّها مستعصية الفحوى والفهم، إنّ من يقرأه كمن يواجه هبوب الرّياح العاتية، إنّ التعليقات النقدية التي تسبق أعماله تخلق فينا حيرةً وذهولاً وشدوهاً وتساؤلات، بل إنّها تحرمنا متعة اكتشاف ما بداخل هذه الأعمال التي يجمع الكلّ أنها أعمال جيّدة، وذات مغزى أدبيّ وإنسانيّ عميقين.

إنّ تهافت كونديرا في البحث المتواصل عن الزّمن الضائع على الطريقة ”البروستية” لأمر يبعث على التساؤل المحيّر، ذلك أنّ هذه العملية هي في الواقع إنّما هي تجسيم أو تجسيد لحياته نفسها بسبب ظرفه الإنساني كمهاجر قسري يرتمي فى أحضان الغربة ويعانقها ويتغنىّ بها. ولكن جذوره تظلّ ضاربة أبداً في أعماق تربة بلده وثراها كجذورالأدواح الشّاهقات.